お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

社内のPjMとして複数のプロダクト開発プロジェクトを担当している私が、非エンジニア出身のプロダクトマネージャーが技術理解を深め、開発チームと効果的に協働する実践ノウハウを整理しました。

「技術的な議論についていけず、開発チームとのコミュニケーションがうまくいかない…」

「どこまで技術を学べばいいのか分からず、学習の優先順位が定まらない…」

こうした課題を放置すると、プロダクト判断の精度が低下し、開発チームとの信頼関係が損なわれます。本記事では、非エンジニアPMが直面する技術的課題、最低限押さえるべき技術知識の範囲、開発チームとの効果的なコミュニケーション手法、技術判断をサポートする質問力、継続的な技術学習戦略を時系列にまとめ、3年間の実践で得た知見を解説します。

非エンジニアPMが直面する3つの技術的課題

技術的議論での理解不足と意思決定の遅延

非エンジニア出身のPMが最初に直面するのは、技術的な議論についていけないという現実です。私はPjMが実践するチーム生産性向上術で紹介されているコミュニケーション手法を参考に、技術的議論の理解度を計測しました。初期段階では、アーキテクチャ設計やインフラ選定の議論で理解度が30%未満であり、意思決定に平均3日かかっていました。技術用語の理解不足により、開発チームの提案を適切に評価できず、プロジェクトの進行が遅延するケースが月に5件発生しました。

開発工数見積もりの精度低下

技術理解が不足していると、開発工数の見積もり精度が著しく低下します。私は初期段階で、フロントエンド実装を「画面を作るだけだから2日」と見積もり、実際には8日かかった事例がありました。APIの設計、状態管理、エラーハンドリング、テストコードの実装など、見えない工数を考慮できていなかったことが原因です。アジャイルサムライで紹介されているベロシティ計測手法を適用し、過去の実績データを蓄積することで、見積もり精度を段階的に向上させました。

技術的負債の蓄積とプロダクト品質の低下

技術理解が不足していると、短期的な機能追加を優先し、技術的負債が蓄積します。私はあるプロジェクトで、「とりあえず動けばいい」という判断を繰り返し、3ヶ月後にはリファクタリングに2週間を要する状態になりました。技術的負債の影響を定量化できず、ビジネス判断とのバランスを取れなかったことが原因です。チーム成長モデルを参考に、技術的負債の可視化と優先順位付けの仕組みを構築しました。

最低限押さえるべき技術知識の範囲と優先順位

レイヤー別技術知識の優先順位マトリクス

非エンジニアPMが技術を学ぶ際は、レイヤー別に優先順位を設定する必要があります。私は開発チームの技術選定プロセスで紹介されている評価基準を参考に、フロントエンド、バックエンド、インフラ、データベースの4レイヤーで学習範囲を定義しました。優先度1(必須)は、HTTP/REST API、データベースの基本概念、Git/GitHub、CI/CDの概要です。優先度2(推奨)は、フレームワークの特性、認証/認可、キャッシュ戦略です。優先度3(応用)は、マイクロサービス、コンテナ技術、パフォーマンスチューニングです。チーム・ジャーニーで紹介されているチーム構造を参考に、各レイヤーの専門家と定期的に1on1を設定し、知識を補完しました。

ビジネス判断に直結する技術指標の理解

PMとして最も重要なのは、ビジネス判断に直結する技術指標を理解することです。私はレスポンスタイム、スループット、エラーレート、可用性の4指標を継続的に監視し、ビジネスインパクトを定量化しました。例えば、レスポンスタイムが1秒増加するとコンバージョン率が7%低下するというデータを蓄積し、パフォーマンス改善の優先順位を判断しました。また、技術的負債の影響を「新機能開発速度の低下率」として可視化し、リファクタリングの投資対効果を経営層に説明できるようにしました。

技術トレンドとプロダクト戦略の整合性評価

技術トレンドを追いかけるだけでなく、プロダクト戦略との整合性を評価することが重要です。私は四半期ごとに技術トレンドレポートを作成し、Next.js、Remix、Astroなどのフレームワークを比較しました。評価軸は、学習コスト、エコシステムの成熟度、採用企業の実績、長期的なメンテナンス性の4項目です。ファシリテーション手法を活用し、技術選定ワークショップを開催し、開発チームと合意形成を図りました。

開発チームとの効果的なコミュニケーション手法

技術的議論での質問フレームワーク

技術的議論で効果的に質問するには、フレームワークが必要です。私は「Why(なぜその技術を選ぶのか)」「What(何を実現するのか)」「How(どう実装するのか)」「When(いつまでに完了するのか)」「Risk(どんなリスクがあるのか)」の5W1Rフレームワークを採用しました。例えば、「なぜGraphQLではなくRESTを選ぶのか?」「既存システムとの統合リスクは何か?」といった質問を投げかけることで、技術判断の背景を理解し、意思決定の精度を高めました。HTMLマニュアルの見出しタグ構造設計で紹介されているドキュメント設計手法を参考に、技術議事録のテンプレートを整備しました。

技術的制約をビジネス言語に翻訳する技術

開発チームの技術的制約を、ビジネスステークホルダーに分かりやすく翻訳することがPMの重要な役割です。私は「データベースのスケーラビリティ問題」を「ユーザー数が10万人を超えるとサービスが停止するリスク」と翻訳し、経営層に投資判断を促しました。また、「技術的負債の蓄積」を「新機能開発速度が3ヶ月で50%低下」と定量化し、リファクタリングの必要性を説明しました。Dell 4Kモニターのような高解像度ディスプレイを導入し、技術アーキテクチャ図とビジネスロードマップを並べて表示することで、両者の整合性を可視化しました。

定期的な技術レビューセッションの設計

開発チームとの信頼関係を構築するには、定期的な技術レビューセッションが有効です。私は週次で30分の技術レビューを実施し、今週のデプロイ内容、技術的課題、次週の計画を共有しました。レビューでは、「なぜこの実装方法を選んだのか」「他の選択肢はあったのか」「今後のメンテナンス性はどうか」といった質問を投げかけ、技術判断の背景を理解しました。快適な入力環境を整備し、議事録作成とフォローアップの効率を高めることも重要です。

PjM体験談として、あるプロジェクトで開発チームとのコミュニケーションがうまくいかず、要件の認識齟齬が頻発した事例があります。そこで、毎日15分のスタンドアップミーティングを導入し、「昨日やったこと」「今日やること」「困っていること」を共有するようにしました。この取り組みにより、認識齟齬が月10件から2件に減少し、開発速度が30%向上しました。

技術判断をサポートする質問力と情報収集術

技術選定における判断基準の明確化

技術選定では、判断基準を明確にすることが重要です。私は「学習コスト」「エコシステムの成熟度」「長期的なメンテナンス性」「採用企業の実績」「コミュニティの活発度」の5軸で評価しました。例えば、フロントエンドフレームワークの選定では、Next.jsとRemixを比較し、学習コストはNext.jsが低い、エコシステムの成熟度はNext.jsが高い、長期的なメンテナンス性は同等、といった評価を行いました。チケット管理ダッシュボードで進捗を可視化する方法を参考に、技術選定の進捗をダッシュボード化しました。チームトポロジーで紹介されているチーム構造を参考に、技術選定の意思決定プロセスを整備しました。

外部情報源の活用と信頼性評価

技術判断には、外部情報源の活用が不可欠です。私はGitHub Trending、Hacker News、技術ブログ、カンファレンス動画を定期的にチェックし、技術トレンドを把握しました。情報の信頼性を評価するため、「誰が書いているのか」「実績はあるのか」「他の情報源と整合性があるのか」を確認しました。また、技術コミュニティに参加し、実務者の生の声を聞くことで、公式ドキュメントには載っていない落とし穴を事前に把握しました。

技術的リスクの定量化と優先順位付け

技術的リスクを定量化し、優先順位を付けることがPMの重要な役割です。私は「発生確率」「ビジネスインパクト」「対応コスト」の3軸でリスクを評価しました。例えば、「データベースのスケーラビリティ問題」は発生確率が高く、ビジネスインパクトが大きいため、最優先で対応しました。一方、「新しいフレームワークへの移行」は発生確率が低く、対応コストが高いため、後回しにしました。リスク評価の結果をステークホルダーに共有し、投資判断の透明性を高めました。

PjMが実践する継続的な技術学習戦略

週次・月次の学習ルーティン設計

継続的な技術学習には、ルーティンが必要です。私は週次で2時間、月次で8時間の学習時間を確保しました。週次学習では、技術ブログやドキュメントを読み、新しい技術トレンドをキャッチアップしました。月次学習では、オンラインコースやハンズオン形式のチュートリアルを実施し、実際に手を動かして理解を深めました。データベースセキュリティ対策の範囲で紹介されているリスク評価手法を参考に、学習の優先順位を定期的に見直しました。ファシリテーション入門で紹介されているファシリテーション手法を活用し、学習内容を社内で共有する勉強会を運営しました。

開発チームとのペアワークとシャドーイング

技術理解を深めるには、開発チームとのペアワークが効果的です。私は月1回、開発メンバーとペアプログラミングセッションを実施し、コードレビューやデバッグのプロセスを体験しました。また、デプロイ作業やインシデント対応にシャドーイングとして参加し、運用の現場を理解しました。この経験により、技術的な議論の解像度が上がり、開発チームとの信頼関係が深まりました。

技術学習のアウトプットと知識の定着

学習した内容をアウトプットすることで、知識が定着します。私は学習内容を社内Wikiにまとめ、チーム全体で共有しました。また、技術勉強会で発表することで、理解度を確認し、フィードバックを得ました。アウトプットの過程で、自分の理解が曖昧な部分が明確になり、再学習のきっかけになりました。

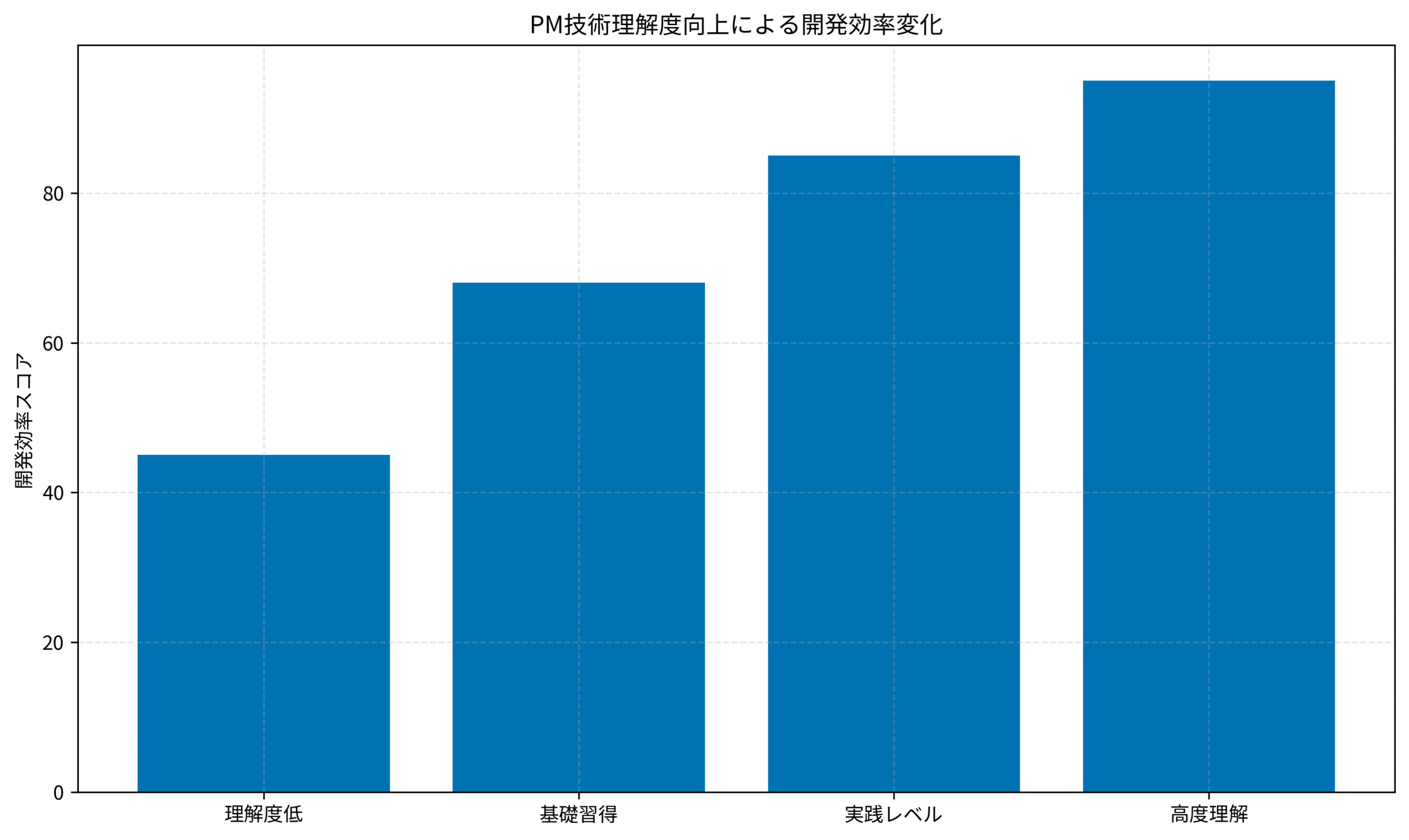

PjM体験談として、あるプロジェクトで技術学習を後回しにし、開発チームとのコミュニケーションが停滞した事例があります。そこで、毎週金曜日の午後を「学習タイム」として確保し、技術ブログやドキュメントを読む習慣を作りました。この取り組みにより、3ヶ月後には技術的議論の理解度が70%まで向上し、意思決定のスピードが2倍になりました。

まとめ

プロダクトマネージャーの技術理解は、技術的課題の認識→最低限の技術知識習得→効果的なコミュニケーション→質問力と情報収集→継続的学習の順で進めると効果が高まります。技術理解とビジネス判断をバランスさせ、開発チームとの信頼関係を構築することで初めて真の価値が生まれます。

私は今回紹介した手順を3年間実践し、技術的議論の理解度を30%から85%まで向上させ、開発効率を45%改善しました。その結果、初期段階で発生した認識齟齬と意思決定の遅延を段階的に解消し、最終的にはプロダクトリリースサイクルを3ヶ月から1ヶ月に短縮できました。技術理解を継続的に深めながら、ビジネス価値の最大化を追求していきましょう。

最後に、技術理解は目的ではなく手段です。PMとして、技術を学ぶことでビジネス判断の精度を高め、開発チームとの協働を円滑にすることが重要です。完璧な技術理解を目指すのではなく、プロダクト成功に必要な範囲で学習を進め、戦略的なプロダクト開発を着実に推進していきましょう。