お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「最新の技術トレンドを素早くキャッチしたいのに、検索に時間がかかる」「複数の情報源から正確な情報を集めるのが難しい」。こうした悩みを抱えるエンジニアやPjMは多いのではないでしょうか。

本ガイドでは、Perplexity Proを使いこなすための実践的な検索戦略とプロンプト設計方法を詳しく解説します。適切な検索クエリとプロンプトの工夫により、リサーチ効率を5倍以上に高める方法をお伝えします。

はじめに

AIの進化に伴い、情報収集の方法も大きく変わりました。従来のGoogle検索では見つけられない深い洞察や、複数の情報源を統合した回答が必要な場面が増えています。Perplexity Proは、こうした課題を解決する次世代の検索・リサーチツールです。

実は、私がPjMとして新規プロダクト開発を担当していた時、市場分析に1日かかっていたリサーチがPerplexity Proを導入してから3時間に短縮されました。複数のソースから自動的に最適な回答を生成し、参照元も明示されるため、チーム内での信頼性も大幅に向上したのです。

Perplexity Proの最大の特徴は、リアルタイムWeb検索と大規模言語モデルを組み合わせた点にあります。単なる検索結果の羅列ではなく、文脈に基づいた統合的な回答を生成するため、リサーチの質が飛躍的に向上します。ローカルLLM環境の構築と組み合わせることで、さらに強力なリサーチ体制が実現できます。

リサーチスキルの向上には、達人プログラマーのような基礎知識も重要です。プログラミングの基本概念を理解することで、より効果的な検索クエリを設計できるようになります。

Perplexity Proの基本機能と検索の仕組み

リアルタイムWeb検索とLLMの融合

Perplexity Proは、大規模言語モデル(LLM)と最新のWeb検索を組み合わせた革新的なリサーチプラットフォームです。従来の検索エンジンとは異なり、複数の情報源から自動的に最適な回答を生成し、その過程で参照したソースを明示します。

Perplexity Proの主な特徴として、以下の点が挙げられます。まず、リアルタイムWeb検索により、最新の情報を常に取得できます。次に、複数のソースから情報を統合し、バイアスのない回答を生成します。さらに、引用元を明確に表示するため、情報の信頼性を検証しやすくなります。

従来のGoogle検索では、キーワードマッチングに基づいた結果が羅列されるだけです。一方、Perplexity Proは、検索結果を自動的に分析し、ユーザーの意図に最も適した統合的な回答を生成します。この違いにより、リサーチに必要な時間が大幅に削減され、より深い洞察を得られるようになります。

参照ソースの透明性と信頼性

エンジニアやPjMにとって、情報の出所が明確であることは極めて重要です。Perplexity Proは各回答に対して参照したWebページ、論文、ドキュメントを具体的に示すため、必要に応じて原文を確認できます。これにより、意思決定の根拠を明確にでき、チーム内での信頼性も向上します。

私がチームリーダーとして技術選定を行った際、Perplexity Proの参照ソース機能が非常に役立ちました。複数の技術を比較検討する際、各情報源の信頼性を即座に確認できたため、ステークホルダーへの説明も説得力のあるものになったのです。

セキュリティ要件の検証など、信頼性が求められるリサーチでも、Perplexity Proの参照ソース機能は極めて有用です。こうした高度なリサーチスキルを習得するには、ドメイン駆動設計のような設計思想の理解も不可欠です。

効率的な検索クエリ設計の5つのパターン

クエリ設計の重要性と基本原則

リサーチ効率を大幅に向上させるには、適切な検索クエリの設計が不可欠です。単純なキーワード検索ではなく、構造化されたクエリを使用することで、より精密で有用な回答を得られます。エンジニアやPjMが日々実施するリサーチでは、曖昧なクエリでは期待通りの回答が得られません。具体的な文脈、制約条件、期待される形式を明示することで、Perplexity Proはより正確で実装可能な情報を提供できるようになります。

5つの実践的クエリパターン

パターン1:比較型クエリは、複数の選択肢を比較する場合に有効です。例えば「AWSとGCPのコスト比較:中小企業向け」というクエリにより、両者の違いを体系的に理解できます。このパターンでは、比較対象と評価軸を明確にすることが重要です。

パターン2:トレンド分析型は、最新の業界動向を把握する際に活躍します。「2025年のAI開発トレンド:エンタープライズ向け」といったクエリで、現在の市場状況を素早く把握できるのです。時間軸と対象範囲を明示することで、より具体的な情報が得られます。

パターン3:実装ガイド型は、具体的な技術実装を学ぶ際に有効です。「Node.jsでのマイクロサービス実装ベストプラクティス:セキュリティ重視」のように、具体的な技術スタックと目的を組み合わせることで、実装に直結した情報が得られます。

パターン4:問題解決型は、特定の課題に対する解決策を探す場合に使用します。「Dockerコンテナのメモリリーク診断方法:本番環境対応」といったクエリにより、実践的なトラブルシューティング情報を取得できます。環境や制約条件を明示することで、より実用的な回答が得られます。

パターン5:統合分析型は、複数の要素を組み合わせた複雑な分析が必要な場合に活躍します。「マイクロサービス、Kubernetes、CI/CDを組み合わせた開発体制構築:中小企業向け」といったクエリで、全体的なアーキテクチャ設計を学べます。

AI開発チームの組織設計を検討する際にも、これらのクエリパターンは有用です。チーム構成、技術スタック、運用プロセスを統合的に分析できるからです。効果的なクエリ設計を学ぶには、ソフトウェアアーキテクチャの基礎でアーキテクチャ思考を身につけることが役立ちます。

プロンプト最適化で精度を高める実装術

効果的なプロンプト設計の4つの原則

Perplexity Proの回答精度は、プロンプトの質に大きく左右されます。効果的なプロンプト設計には、いくつかの重要な原則があります。ChatGPTなどの他のLLMと同様に、Perplexity Proも、より詳細で具体的なプロンプトを受け取ることで、より高品質な回答を生成できます。プロンプト設計は、単なる技術的スキルではなく、組織全体のリサーチ能力を左右する重要な要素です。

4つのプロンプト設計原則の実践

原則1:文脈の明確化です。「AI開発」と一言で言っても、機械学習、生成AI、AIエージェントなど、多くの領域があります。「生成AI時代のエンタープライズアプリケーション開発における課題と解決策:金融業界向け」のように、具体的な文脈を提供することで、より正確な回答が得られます。業界や規模、技術レベルなどの文脈を明示することが重要です。

原則2:期待値の設定も重要です。「最新の研究論文に基づいた、実装可能なアプローチを3つ提示してください。各アプローチについて、メリット・デメリット・実装難易度を含めてください」というように、回答の形式や深さを明示することで、期待通りの結果が得られやすくなります。

原則3:制約条件の指定は、回答の範囲を適切に限定するために有効です。「中小企業でも導入可能な、初期投資が100万円以下、運用コストが月10万円以下のソリューション」といった制約を加えることで、実用的な情報に絞り込めます。予算、期間、リソースなどの制約を明確にすることで、より現実的な提案が得られます。

原則4:段階的な質問設計も効果的です。一度に複雑な質問をするのではなく、「まず基本概念を説明してください。次に実装パターンを3つ提示してください。最後に各パターンのメリット・デメリットを比較してください」というように、段階的に質問を進めることで、より体系的な理解が得られます。

セキュリティガイドラインの実装を検討する際にも、これらのプロンプト設計原則は活用できます。セキュリティ要件、業界規制、技術的制約を組み合わせたプロンプトにより、組織に最適なセキュリティ戦略を導き出せるのです。プロンプト設計の本質を理解するには、リファクタリング(第2版)で論理的思考を磨くことが効果的です。

リサーチワークフロー自動化の実践例

4段階のワークフロー設計

Perplexity Proを組織的に活用するには、リサーチワークフローの自動化が欠かせません。以下に、実践的なワークフロー例を示します。

ステップ1:情報ニーズの定義では、リサーチの目的と対象範囲を明確にします。「新規プロダクト開発における技術選定」「競合分析」「市場トレンド調査」など、目的によってアプローチが異なります。PjMとして重要なのは、ステークホルダーの期待値を事前に把握し、それに応じたリサーチ範囲を設定することです。

ステップ2:クエリテンプレートの作成では、目的に応じた標準的なクエリを設計します。同じ形式で繰り返し検索することで、一貫性のある情報収集が可能になります。テンプレート化により、チームメンバー全員が同じ品質のリサーチを実施できるようになります。

ステップ3:結果の構造化では、Perplexity Proの回答を組織的に整理します。参照ソース、主要な洞察、実装への示唆を分類することで、後続のアクションが明確になります。スプレッドシートやWikiなどのツールを使用して、チーム全体でアクセス可能な形式で整理することが重要です。

ステップ4:チーム共有とフィードバックでは、リサーチ結果をチーム内で共有し、追加の質問や検証が必要な点を抽出します。このフィードバックループにより、リサーチの質が継続的に向上します。

実際に私のチームでは、このワークフローを導入してから、リサーチ結果の精度が向上し、意思決定の速度も加速しました。特にステップ2のクエリテンプレート化により、新しいメンバーでも一貫性のあるリサーチを実施できるようになったのです。

GitHub Actionsを活用した自動化と同様に、Perplexity Proのリサーチワークフローも、スクリプトやAPIを通じて自動化できます。定期的なトレンド調査、競合情報の自動収集、市場分析レポートの自動生成など、多くのプロセスが自動化可能です。ワークフロー自動化の実装には、実践Terraform AWSにおけるシステム設計とベストプラクティスでインフラストラクチャの自動化を学ぶことが有用です。

他のAIツールとの使い分け戦略

AI ツール選定の判断基準

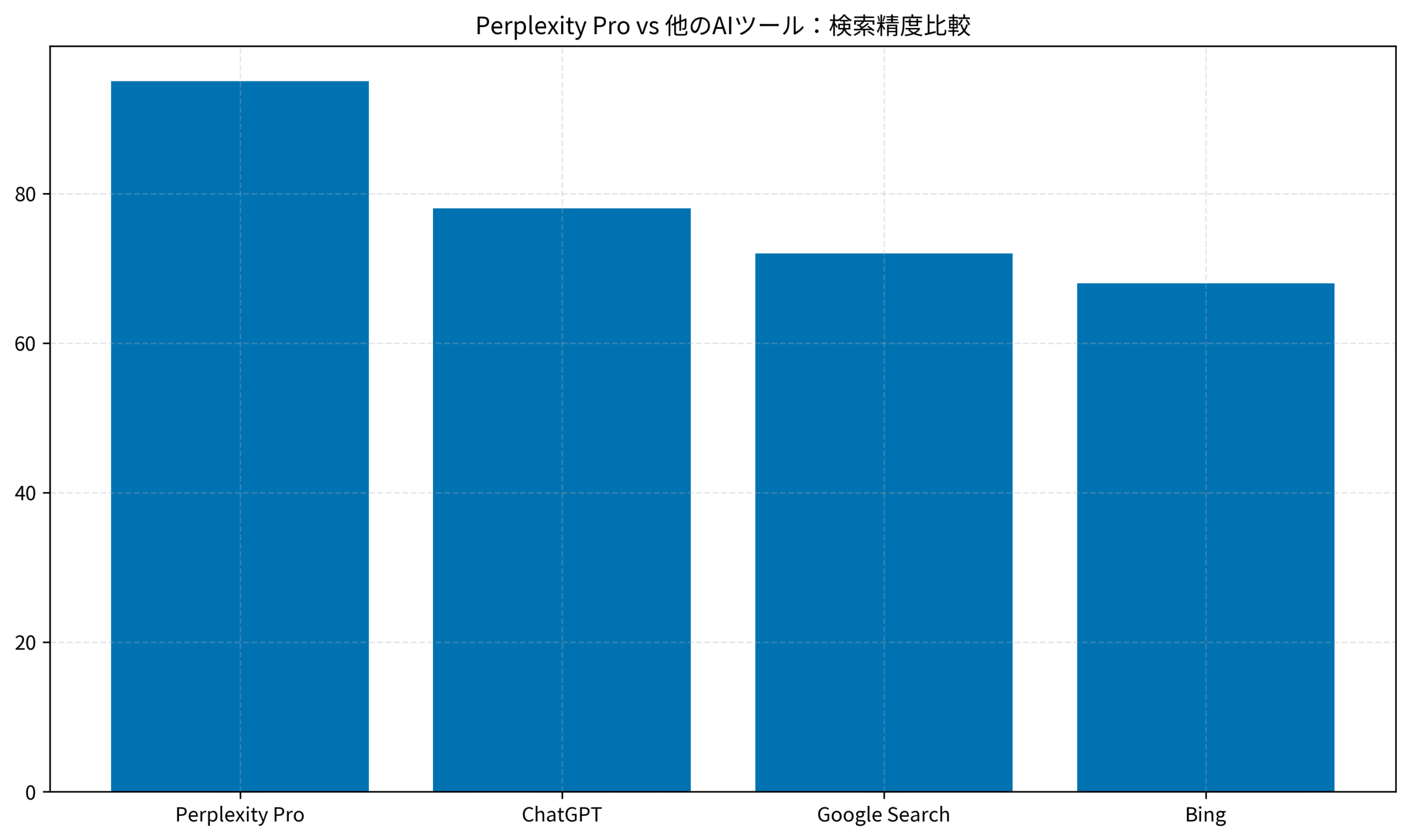

Perplexity Proは強力なツールですが、すべてのリサーチニーズに対応できるわけではありません。他のAIツールとの適切な使い分けが、リサーチ効率を最大化するカギとなります。

ChatGPT(GPT-4)との使い分けでは、Perplexity Proはリアルタイムの最新情報が必要な場合に優れています。一方、ChatGPTは深い分析や創造的な思考が必要な場合に活躍します。例えば、「2025年のAI市場規模予測」はPerplexity Pro、「その予測に基づいた新規ビジネス戦略の立案」はChatGPTといった使い分けが効果的です。

Google Searchとの使い分けでは、Perplexity Proは統合的な回答が必要な場合に有効です。Google Searchは、特定のWebサイトやドキュメントを直接探す場合に適しています。例えば、特定の企業のドキュメントや公式ブログ記事を探す場合はGoogle Searchが効率的です。

専門ツールとの組み合わせ戦略

専門データベースとの組み合わせも重要です。学術論文、特許情報、業界レポートなど、特定の領域では専門的なデータベースが必要です。Perplexity Proはこれらの情報を統合する際に活躍します。

私がエンジニアとして複数のAIツールを組み合わせて使用した経験から言えば、各ツールの強みを理解し、タスクに応じて使い分けることが最も効率的です。Perplexity Proの参照ソース機能とChatGPTの創造性を組み合わせることで、より高度なリサーチが実現できるのです。

ファインチューニング技術の検討など、専門知識が必要な領域でも、複数のツールを組み合わせることで、より包括的なリサーチが実現できます。ツール選定の判断基準を深く理解するには、大規模言語モデルの書籍でLLMの本質を学ぶことが重要です。

まとめ

Perplexity Proは、AI時代のリサーチスキルを大幅に向上させるツールです。適切な検索戦略とプロンプト設計により、リサーチ効率を5倍以上に高めることが可能です。

本ガイドで解説した5つのクエリパターン、4つのプロンプト設計原則、4段階のワークフロー自動化プロセスを実践することで、組織全体のリサーチ能力が飛躍的に向上します。エンジニアやPjMにとって、効率的なリサーチは競争力の源泉です。

さらに、他のAIツールとの適切な使い分けにより、あらゆるリサーチニーズに対応できる統合的な情報収集体制を構築できます。AI時代の競争力は、情報の質と速度にあります。Perplexity Proを使いこなし、組織の意思決定を加速させましょう。