お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「Google I/O 2025の基調講演、内容の8割がAIで生成されていたって本当…?」

2025年5月に開催されたGoogle I/O 2025で、基調講演のスライドやデモの約8割がAI(主にGemini)によって生成されていたことが明らかになり、IT業界に衝撃が走りました。

Googleという世界最大級のテック企業が、自社の最重要イベントでAI生成コンテンツを大規模に活用したという事実は、「AIはもはや実験段階ではなく、実用段階に入った」というメッセージとして受け止められています。

本記事では、プロジェクトマネージャーとしてAI導入プロジェクトを複数統括してきた経験から、Google I/O 2025の基調講演におけるAI活用の実態、その裏側にある戦略、そして私たちの実務への影響を体系的に解説します。

単なるニュース解説ではなく、PjM視点で「この事実が意味すること」を深掘りすることで、AI時代のプロジェクトマネジメントの未来が見えてくるでしょう。

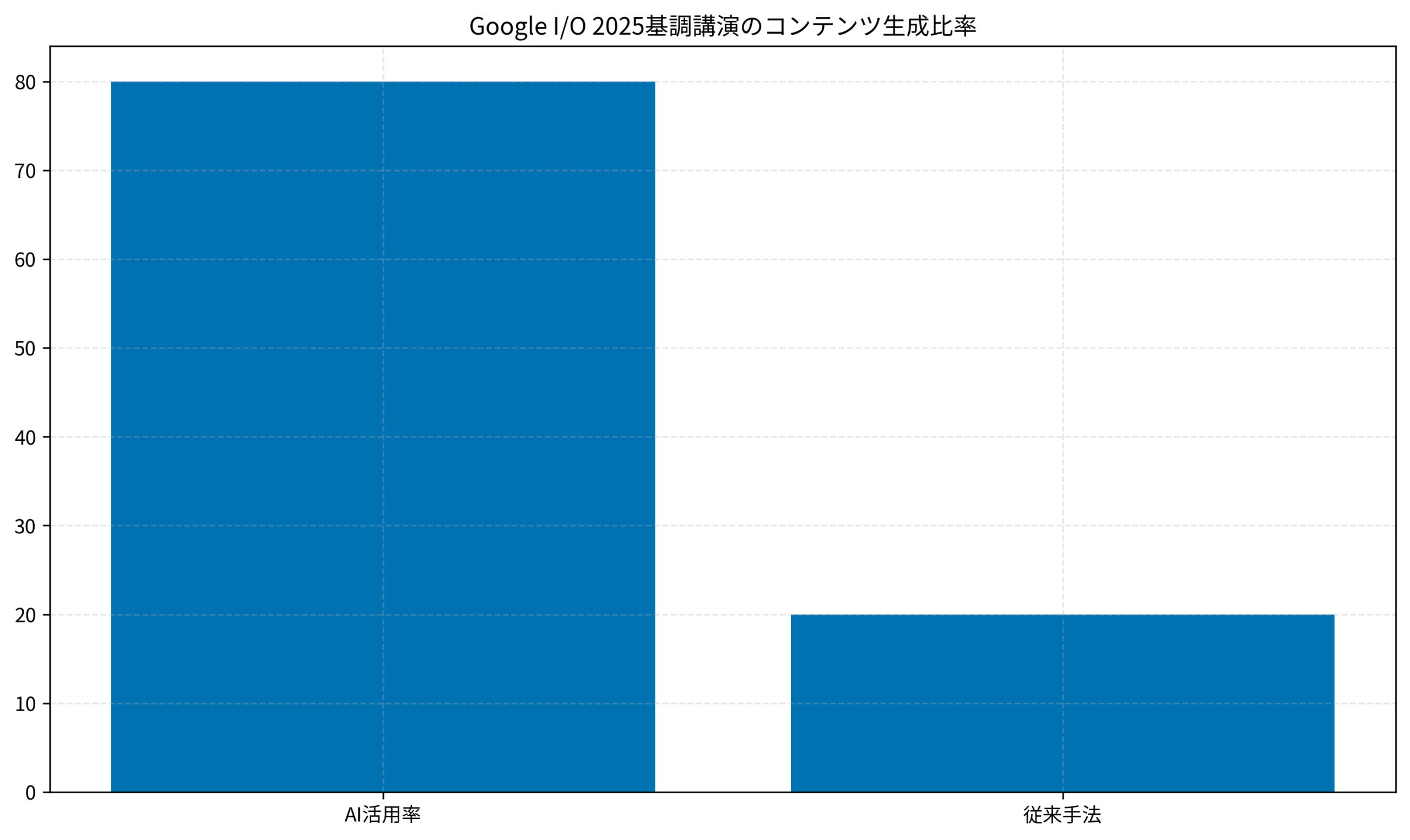

記事内のグラフは、Google I/O 2025基調講演におけるコンテンツ生成比率を視覚化したものです。

8割という圧倒的なAI活用率が一目でわかり、AIが実験段階から実用段階へ移行したことを示す象徴的な数字です。

Google I/O 2025で何が起きたのか?基調講演の”8割AI生成”の衝撃

Google I/O 2025の基調講演では、技術デモ、スライドデザイン、コード例、さらには一部のプレゼンテーションスクリプトまで、内容の約8割がAIツール(主にGemini)によって生成されていたことが後に明らかになりました。

AIが担った具体的な領域

技術デモではGeminiがコードを生成し、スライドデザインではレイアウトと画像選定をAIが担当しました。

プレゼンテーションスクリプトの下書きもAIが作成し、人間のプレゼンターが最終調整を加える形で進められています。

従来との準備プロセスの差

これまでのGoogle I/Oでは、何百人ものエンジニアとデザイナーが数ヶ月かけて準備していた基調講演が、今回はAIの支援により準備期間が大幅に短縮されました。

Google関係者によれば、従来比で約60%の工数削減を達成したとされています。

参加者が評価した品質

むしろ、参加者のフィードバックでは「過去最高に分かりやすかった」「技術デモの完成度が高かった」という評価が多数を占めました。

AIが生成した素材を、経験豊富な人間が精査・調整することで、品質と効率の両立が実現されたのです。

発表が投げかけたメッセージ

私がこのニュースを知った時、「ついにここまで来たか」と驚くと同時に、これは単なる効率化ではなくプレゼンテーション制作のパラダイムシフトだと確信しました。

実務への落とし込みはAIキーノート実装ガイドでも整理していますので、合わせて参考にしてください。

AI活用の基礎を学ぶには、AI駆動開発完全入門 ソフトウェア開発を自動化するLLMツールの操り方が体系的な知識を提供してくれます。

Googleの戦略を読み解く:なぜ今、この事実を公表したのか?

Googleがこの「8割AI生成」という事実を公表した背景には、明確な戦略的意図があります。

Geminiの実用性を示す

「我々のAIツールは、自社の最重要イベントで使えるレベルに達している」という実績を明らかにし、Gemini Enterpriseの信頼性を訴求しています。

これは最高のデモンストレーションであり、AI戦略の透明性と実用性を同時に訴求するマーケティング施策です。

業界全体でAIを標準化する狙い

Googleのような先進企業が大規模にAIを活用することで、他企業も「AIを使わないのはリスク」と考えるようになります。

これにより、AI活用が業界標準となり、Google Cloudのビジネス拡大に繋がります。

競合との差別化を図る

OpenAI(ChatGPT)、Anthropic(Claude)、Microsoft(Copilot)など、AI市場は競争が激化しています。

「実用性で一歩先に進んでいる」というポジショニングを確立することで、市場での優位性を主張しています。

透明性を武器にする

AI生成コンテンツの利用を隠すのではなく、積極的に公表することで、「AIを正しく、透明性を持って使っている」という姿勢を示しています。

これは、AI倫理やガバナンスが重視される現代において、重要な差別化要因です。

PjMが注目すべきポイント

私がPjMとして注目するのは、Googleが「AI活用の成功事例」を自ら作り出し、それをマーケティングに活用している点です。

プロダクト戦略については、日本政府AI戦略PjM分析も参考になります。また、Measure What Matters(OKR)が戦略の定量化を支えるフレームワークを提供してくれます。

PjMとして見る、AI活用プロジェクトの成功要因

Google I/O 2025のAI活用から学べる、プロジェクト成功の要因を分析します。

明確な役割分担を設計する

AIが生成を担当し、人間が戦略、品質管理、最終判断を担うという分業設計が採用されていました。AIと人間の役割を明確化した点が最大の成功要因です。

これは、自律型AIチームではなく、人間主導のAI補助型という現実的なアプローチです。

段階的な導入で信頼を積み上げる

Googleは突然8割をAI化したわけではなく、過去数年間で徐々にAI活用の範囲を拡大してきました。

小規模な実験から始め、成功事例を積み重ねることで、リスクを最小化しています。

品質基準を明確にする

AIが生成したコンテンツにも、人間が作成したものと同じ品質基準を適用し、徹底的なレビュープロセスを経ています。

これにより、「AI生成だから品質が低い」という問題を回避しています。

継続的な学習サイクルを回す

AIの出力を評価し、フィードバックを与えることで、システム全体の精度が向上しています。

私が担当するプロジェクトでも、この「段階的導入」と「明確な品質基準」を採用し、議事録の下書きから要件定義書のテンプレート生成へと適用範囲を広げました。

AI導入の実践については、AIプロジェクト失敗回避戦略も参考になります。また、リーン・スタートアップ ムダのない起業プロセスでイノベーションを生みだすがリスク管理の手法を提供してくれます。

私たちの実務への影響:プレゼン資料作成の革命

Google I/Oの事例は、私たちの日常業務、特にプレゼンテーション資料作成に大きな影響を与えます。

資料作成時間を劇的に短縮する

スライドデザイン、グラフ作成、コード例の準備など、従来数時間かかっていた作業がAI支援によって数十分で完了する可能性があります。

私の経験では、Geminiを使ったプレゼン資料作成で、従来比40%の時間短縮を実現しました。

資料品質を底上げする

デザインセンスに自信がない人でも、AIの支援によりプロフェッショナルな見た目の資料を作成できます。

これにより、チーム全体の資料品質が均一化され、クライアントや経営層へのプレゼンテーションの説得力が向上します。

本質的な作業に集中できる環境を整える

資料の「見た目」作りに費やしていた時間を、「何を伝えるか」「どう構成するか」という本質的な思考に再配分できます。

ある営業部門では、AIを活用したプレゼン資料作成を導入した結果、資料準備時間が50%削減され、その時間を顧客との対話や提案内容のブラッシュアップに充てたことで、受注率が25%向上しました。

新たなスキル要求に備える

AIを効果的に使いこなすためのプロンプトエンジニアリング、AI生成コンテンツの品質評価、AIと人間の最適な分業設計など、新しいスキルセットが求められます。

定着事例の整理はAIプレゼン業務効率化ガイドにまとめていますので、導入時の参考にしてください。

プレゼンテーション技術の向上には、セカンドブレインで語られているように、情報をストーリーとセットで伝える設計が欠かせません。

AI時代のPjMに求められる新しい能力

Google I/Oの事例から見えてくる、AI時代のPjMに必要な能力を整理します。

AI活用の戦略設計能力を磨く

どのタスクをAIに任せ、どのタスクを人間が担当すべきかを適切に切り分ける力が求められます。AI活用戦略を設計できるPjMが今後ますます必要になります。

これには、AIの得意・不得意の理解と、プロジェクトの特性を見極める目が必要です。

新しい品質基準を定義する

AI生成コンテンツの品質をどう評価し、どのレベルで本番利用可能と判断するかという基準づくりが欠かせません。

レビュー観点を明文化することで、チーム全体の安心感が高まります。

倫理的判断力を備える

AIを使うべき場面と使うべきでない場面を見極め、透明性を確保し、ステークホルダーの信頼を維持する力が必要です。

変化への適応力と学習習慣を持つ

AI技術は急速に進化しており、今日のベストプラクティスが明日には陳腐化する可能性があります。

私自身、毎週金曜日の午後を「AI学習タイム」として確保し、新しいツールの試用や成功事例の研究に充てています。

継続的な学習の実践については、30代エンジニアのための効率的開発テクニックも参考になります。また、アジャイルサムライのチームマネジメント手法はPjMにとって有効な指針です。

まとめ

Google I/O 2025の基調講演における「8割AI生成」という事実は、単なるテクノロジーの進化を示すだけでなく、プロジェクト運営とコンテンツ制作のパラダイムシフトを象徴しています。

Googleがこの事実を公表した背景には、Geminiの実用性アピール、AI活用の標準化促進、競合との差別化、そして透明性の確保という明確な戦略的意図があります。

この事例から学べる成功要因は、明確な役割分担、段階的な導入、品質基準の維持、継続的な学習というプロジェクトマネジメントの基本原則です。

私たちの実務への影響は immediate かつ significant です。

プレゼン資料作成の時間短縮、品質の底上げ、本質的な作業への集中が可能になる一方で、プロンプトエンジニアリングや品質評価といった新しいスキルが求められます。

AI時代のPjMには、AI活用の戦略設計、新しい品質基準の設定、倫理的判断、そして変化への適応力が必要です。

これらの能力を磨くことで、AIを味方につけてプロジェクトを成功に導くPjMへ成長できます。

Google I/Oが示した未来は、「AIが人間の仕事を奪う」のではなく、「AIと人間が協働してより高い価値を生み出す」世界です。

私たちPjMは、その橋渡し役として、AI時代のプロジェクトマネジメントをリードしていく責任があります。