お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「YouTubeに動画を上げたあとで画質が潰れてしまった」「編集までは頑張ったのに、エンコード設定やアップロード後の品質チェックが感覚頼りになっている」

こうした悩みを抱えているクリエイターやエンジニア、PjMの方は多いのではないでしょうか。

私自身、過去に社内向けの動画コンテンツを量産していた際、画質劣化やビットレート不足に気付かないまま公開し、後から一括差し替え対応になった苦い経験があります。

そのときは1本ずつ再エンコードと再アップロードを行う必要があり、丸2日間の作業ロスが発生しました。

その後、FFmpegとPythonスクリプトを組み合わせて「アップロード前後の動画品質を自動でチェックする仕組み」を導入したことで、問題の早期検知と再発防止が実現できました。

本記事では、FFmpegとPythonを活用してYouTube向け動画の品質を自動チェックする方法について、PjM視点での設計と実装手順を解説します。

エンジニアだけでなく、動画制作チーム全体で運用できる形を意識しながら、実務に直結するノウハウをまとめました。

動画品質チェックを自動化するメリット

まずは、動画品質チェックを自動化することで、どのような課題が解決できるのかを整理します。

手動チェックの限界を理解しておくことで、仕組み化の投資判断もしやすくなります。

手動チェックの限界と属人化の問題

多くのチームでは、動画の品質確認を「目視」「耳で聞く」「なんとなくの経験則」で行っています。

属人化したレビューは、品質ばらつきの温床になります。

私のプロジェクトでも、担当者によって「許容できるノイズ量」「画質の許容ライン」が微妙に異なり、同じブランドチャンネル内で品質の揺らぎが目立っていました。

チェック抜けも深刻です。

公開前のチェックリストには「動画を最後まで再生して確認する」と書いてあっても、実際には時間の制約から早送りでの確認に留まるケースが少なくありません。

結果として、終盤だけ音ズレしている動画が公開されてしまい、コメント欄で指摘されてから気付くこともありました。

再撮・再編集コストの増大も見逃せません。

公開後に致命的な品質問題が見つかると、撮影からやり直しになるケースもあります。

PjMとしては、スケジュール遅延とコスト増大の両面から大きなリスクとなります。

Python音声認識アプリ開発実践:多言語対応ASRで業務効率化を実現する実装パターンでも触れていますが、人手による確認作業は限界があるため、機械的にチェックできる部分は積極的に自動化するべきです。

ソフトウェアアーキテクチャの基礎では、品質要件をシステム設計に落とし込む考え方が体系的に解説されています。

FFmpegで取得する動画品質メトリクス

動画品質を自動でチェックするためには、どの指標をどのように取得するかを明確にしておく必要があります。

ここでは、FFmpegで取得できる代表的なメトリクスと、その解釈のポイントを整理します。

ビットレート・解像度・フレームレートの基本指標

ビットレートは、画質とファイルサイズのバランスを決める重要な指標です。

あまりにも低いビットレートはブロックノイズやディテールの喪失につながり、逆に高すぎるビットレートはストレージやネットワーク帯域の無駄遣いになります。

私のプロジェクトでは、解像度ごとに推奨ビットレートの下限・推奨・上限を定義し、その範囲を外れたものを自動的に警告する仕組みを導入しました。

解像度とフレームレートも重要です。

フルHD(1920×1080)で60fpsを標準としたいのに、一部の動画だけ30fpsになっていると、視聴体験に違和感が生まれます。

FFmpegの-show_streamsオプションを使えば、解像度やフレームレートを機械的に取得できるため、仕様と実態の差分を簡単に検出できます。

OpenTelemetry実装ガイド:分散トレーシングでマイクロサービスの可視化を実現するのように、定量的なメトリクスを前提に監視を設計する発想は、動画品質チェックにもそのまま応用できます。

Python自動化の書籍では、外部ツールとPythonを組み合わせた自動化パターンが詳しく解説されています。

PythonとFFmpegを組み合わせた自動チェック実装

次に、FFmpegコマンドをPythonから呼び出し、動画ファイルの品質メトリクスを自動で収集・判定する実装パターンを紹介します。

PjMとしては、「どこまでを自動化し、どこから人間のレビューを残すか」を決めておくことが重要です。

FFprobeを用いたメタデータ取得スクリプト

FFmpegスイートの一部であるffprobeを使うと、動画ファイルのメタデータをJSON形式で取得できます。

Pythonからサブプロセスとして呼び出し、その結果をパースすることで、品質チェック用のロジックを組み立てられます。

以下は、ffprobeでビットレートと解像度を取得するサンプルコードです。

import json

import subprocess

from pathlib import Path

def probe_video(path: Path) -> dict:

cmd = [

"ffprobe",

"-v", "error",

"-show_streams",

"-show_format",

"-of", "json",

str(path),

]

result = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True, check=True)

return json.loads(result.stdout)

def extract_metrics(info: dict) -> dict:

video_streams = [s for s in info["streams"] if s.get("codec_type") == "video"]

v = video_streams[0]

width = int(v.get("width", 0))

height = int(v.get("height", 0))

bitrate_kbps = int(info["format"].get("bit_rate", 0)) // 1000

return {

"resolution": f"{width}x{height}",

"bitrate_kbps": bitrate_kbps,

}

このようにメトリクスを辞書形式で取得しておけば、後段でしきい値チェックやレポート生成に再利用しやすくなります。

私のチームでは、この関数を別モジュールに切り出し、複数のプロジェクトから共通利用できるようにしました。

Pytest実装ガイド:TDDでコード品質を向上させる実践手法で紹介しているように、この種のユーティリティ関数にもテストコードを用意しておくと、長期運用でも安心です。

達人プログラマーでは、テストしやすいコード構造の考え方が体系的に解説されています。

解像度とビットレート設計の判断基準

次に、取得したメトリクスをどのように評価するかを考えます。

視聴者の回線状況やデバイスを踏まえたうえで、解像度とビットレートのバランスをどう設計するかがポイントです。

推奨ビットレートとグラフによる可視化

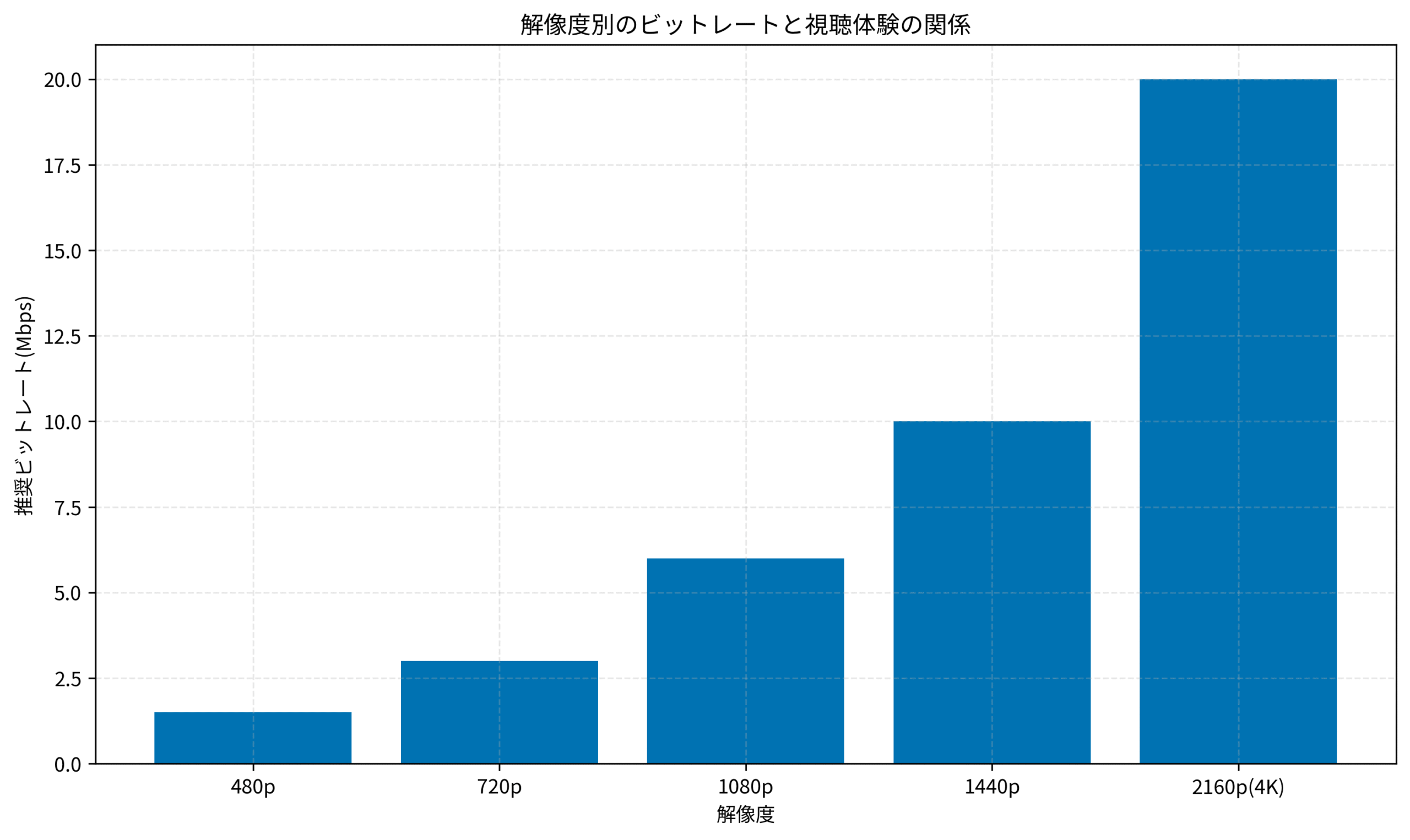

私のプロジェクトでは、解像度別に「最低限」「推奨」「上限」の3段階でビットレートの目安を定義し、それをグラフ化してチームに共有しました。

これにより、エンジニアだけでなく動画編集担当も「どの設定を選べばよいか」を直感的に理解できるようになりました。

Terraform実装ガイド:Infrastructure as Codeで実現する安全なインフラ管理のように、事前にルールをコード化しておくと、判断基準をチーム全体で共有しやすくなります。

ドメイン駆動設計では、ドメイン知識をルールとして明文化するアプローチが詳しく紹介されています。

以下のグラフは、解像度別の推奨ビットレートと視聴体験の関係を可視化したものです。

高解像度だからといって常に高ビットレートが必要というわけではなく、ターゲット視聴者のネットワーク環境とのバランスが重要であることが分かります。

YouTubeアップロード前後の品質比較フロー

ローカルのmp4ファイルだけでなく、YouTubeにアップロードした後の品質も確認したいというニーズは多いです。

ここでは、アップロード前後で品質を比較するフローの設計例を紹介します。

ローカルファイルとストリーミング版の差分検証

私のチームでは、アップロード前のマスター動画と、YouTubeからダウンロードしたストリーミング版を比較し、ビットレートや解像度の変化を自動でレポートする仕組みを導入しました。

具体的には、次のようなステップで品質をチェックしています。

まず、ローカルのマスターファイルに対してffprobeでメトリクスを取得します。

次に、アップロード後にYouTubeのダウンロードAPIやツールを用いて再取得し、解像度・ビットレート・フレームレートの差分を算出します。

そして、許容範囲外なら警告を出す仕組みです。

この仕組みにより、「特定の解像度だけビットレートが極端に下がっている」といった問題を、公開前に検知できるようになりました。

Kubernetes運用自動化:GitOpsで実現する宣言的インフラ管理と継続的デリバリーで紹介されているように、環境の差分を機械的に比較する発想は、動画品質の検証にも応用できます。

リファクタリング(第2版)では、変更に強い設計と段階的な改善の進め方が詳しく解説されています。

運用フローへの組み込みとレポート設計

最後に、ここまで紹介してきた自動チェックの仕組みを、実際のチーム運用にどう組み込むかを考えます。

単にスクリプトが存在するだけでは、現場で使われ続ける仕組みにはなりません。

CI/CD・動画制作フローとの連携

私のプロジェクトでは、動画ファイルのエクスポート完了をトリガーに、動画品質チェックスクリプトが自動実行されるようにしました。

チェック結果はJSONとHTMLレポートとして出力し、PjMやマーケ担当がブラウザから確認できるようにしています。

また、しきい値を超える問題が検出された場合は、Slack通知とタスク管理ツールへの自動登録を行い、「誰がいつまでに対応するのか」が明確になるようにしました。

MCP統合開発環境構築:Claude・Cursor連携でコード品質を向上させる実装パターンのように、ツール間の連携を設計することで、現場に浸透するワークフローを作りやすくなります。

安全なウェブアプリケーションの作り方(徳丸本)では、安全性と品質を両立させる運用プロセス設計が詳しく解説されています。

まとめ

動画品質の問題は、視聴体験やブランドイメージに直結する重要なテーマです。

本記事では、FFmpegとPythonを組み合わせてYouTube向け動画の品質を自動チェックする仕組みについて、PjM視点での考え方と実装パターンを解説しました。

特に重要なポイントは次の通りです。

メトリクスの明確化により、画質・ビットレート・解像度といった品質要件を定量的に扱えるようになります。

PythonとFFmpegの連携により、手動では難しいレベルの品質チェックを短時間で自動化できます。

グラフとしきい値の定義により、チーム全体で共有できる判断基準を作ることができます。

アップロード前後の比較と運用フローへの組み込みにより、問題の早期検知と再発防止が実現できます。

動画品質の自動チェックは、一度仕組みを作ってしまえば、コンテンツ本数が増えるほど効果が積み上がっていきます。

本記事の内容を参考に、あなたのチームでもFFmpegとPythonを活用した動画品質チェックの仕組みを設計・導入してみてください。