お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「リモートワークになってから、コミュニケーションのタイミングが難しい」

「Slackで質問しても返信が遅くて、作業が止まってしまう」

「ビデオ会議が多すぎて、集中して開発する時間が取れない」

リモートチームのマネジメントで、こんな悩みを抱えていませんか?

私もPjMとして複数のリモートチームを見てきた中で、コミュニケーション手段の選択と運用ルールの設計が、チームの生産性を大きく左右することを実感してきました。

リモートチームが直面するコミュニケーションの課題

リモートチームでは、オフィス勤務と異なり、「ちょっと聞く」ができません。

その結果、些細な確認事項でもSlackやメールを使う必要があり、返信を待つ時間が発生します。

一方で、すべてをビデオ会議で解決しようとすると、会議だらけで開発時間が圧迫されます。

オフィス勤務では、隣の席のエンジニアに「ちょっといいですか?」と声をかけて30秒で解決していた質問も、リモートでは「Slackで質問→返信待ち→追加質問→また返信待ち」と、数時間かかることがあります。

この「待ち時間」をどう最小化するかが、リモートチームの生産性を左右します。

私が関わったあるプロジェクトでは、リモート移行直後に「とりあえず全部ビデオ会議」という運用を始めました。

朝会、夕会、週次MTG、技術相談、レビュー会議…と、気づけば1日の半分が会議で埋まり、エンジニアから「開発時間が足りない」という声が上がりました。

データベースのバージョンアップが怖い?PjMが教える「恐怖」を「自信」に変える5つのステップでも触れましたが、チームの心理的安全性が低いと、些細な質問でも会議を設定してしまい、非効率が加速します。

逆に、「全部非同期で」と決めたチームでは、緊急の障害対応時に誰も反応せず、復旧が大幅に遅れるという事態も経験しました。Team Geek ―Googleのギークたちはいかにしてチームを作るのか

非同期と同期、それぞれの特性を理解し、状況に応じて使い分けるルールが必要です。

失敗パターン:「すべて同期」で疲弊したチーム

あるスタートアップで、リモート移行直後に「顔を合わせないと不安」という理由で、ほぼすべてのコミュニケーションをビデオ会議で行う運用を始めました。

何が起きたか

毎朝の朝会、午後のデイリースタンドアップ、夕方の進捗共有、週次の振り返り会議…と、1日4〜5回の定例会議が設定されました。

さらに、技術的な相談や設計レビューも「とりあえずZoomで」という文化が定着し、エンジニアのカレンダーは会議で埋め尽くされました。

結果として、まとまった開発時間が取れず、タスクの進捗が遅れ始めました。

エンジニアからは「会議の合間に開発している感じで、集中できない」という声が上がり、離職者も出ました。

私がこのプロジェクトに参画した時点で、すでにチームの士気は低下していました。

特に深刻だったのは、「会議が多すぎる」という不満を誰も声に出せない雰囲気でした。

マネージャーは「顔を合わせることが大事」と信じており、会議を減らす提案をすると「チームワークを軽視している」と受け取られる空気がありました。

なぜうまくいかなかったのか

最大の問題は、「同期コミュニケーションの高コスト」を軽視していたことです。

ビデオ会議は、参加者全員の時間を同時に拘束します。チーム・ジャーニー

5人で1時間の会議なら、チーム全体で5時間のコストがかかります。

また、会議が多すぎると、「フロー状態」に入れません。

n8n実践ガイド:ノーコードでAIワークフロー自動化を実現する運用設計でも触れましたが、深い集中が必要なタスクには、最低2時間の連続した時間が必要です。

会議が1日に何度も入ると、この「集中できる時間」が確保できなくなります。

成功パターン:非同期と同期を使い分けたチーム

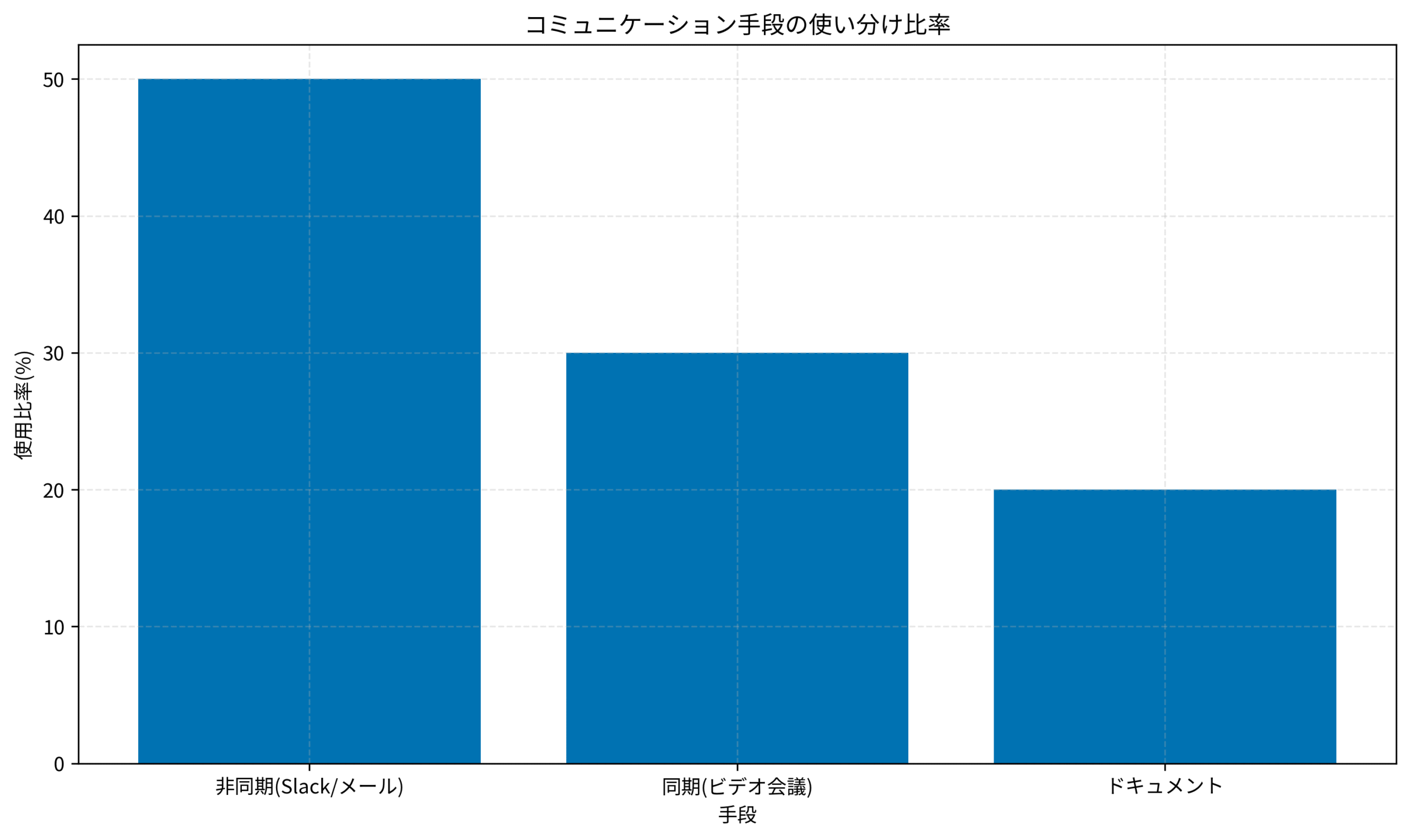

別のプロジェクトでは、コミュニケーション手段を「緊急度」と「複雑度」の2軸で分類し、明確なルールを設けました。

使い分けのルール

非同期コミュニケーション(Slack・メール・ドキュメント)を使うケース:

- 緊急度が低い質問や相談

- 複数人に情報共有したい内容

- 後から参照したい決定事項

- 深く考える時間が必要な提案

同期コミュニケーション(ビデオ会議)を使うケース:

- 緊急度が高い障害対応

- 複雑な設計議論で、リアルタイムの対話が必要

- 認識のズレを早期に解消したい

- チームビルディングや雑談

このルールを導入した結果、ビデオ会議の回数が週15回から週5回に減少しました。

エンジニアの「集中できる時間」が1日平均4時間から6時間に増え、タスクの完了率が30%向上しました。

チーム全体の生産性を高めるには、チームトポロジーで解説されているような組織設計の視点も重要です。

非同期コミュニケーションの質を高める工夫

ただし、非同期コミュニケーションには「返信が遅い」「意図が伝わりにくい」という課題があります。

このチームでは、以下のルールを設けました:

- Slackでの質問は、背景・目的・期限を明記する

- 緊急度が高い場合は、メンションと「緊急」タグを付ける

- 返信は24時間以内を目安にする(緊急は2時間以内)

- 複雑な内容は、NotionなどのドキュメントにまとめてからSlackで共有する

特に重要なのは、質問の際に「背景」を明記することです。

「この機能の実装方法を教えてください」だけでは、回答者は前提条件を推測する必要があります。

「〇〇機能を実装中で、△△の部分で詰まっています。××を試しましたが□□のエラーが出ます。この場合、どう対処すればよいでしょうか?」と書けば、回答者はすぐに的確なアドバイスができます。

Obsidianタスク管理実践ガイド:エンジニアチームの情報共有を一元化するワークフローでも解説していますが、ドキュメント文化を根付かせることで、非同期コミュニケーションの質が大きく向上します。

実践ステップ:コミュニケーション設計の始め方

では、具体的にどうやってコミュニケーション設計を始めればよいのでしょうか。

段階的に取り組める3つのステップを紹介します。

ステップ1:現状を可視化する(1週間)

まず、チームの現状を把握します。

- 1週間のビデオ会議の回数と時間を記録する

- Slackでの質問・相談の件数と返信時間を測定する

- エンジニアに「集中できる時間」がどれくらいあるかヒアリングする

このデータをもとに、「会議が多すぎるのか」「非同期の返信が遅すぎるのか」を判断します。

例えば、1日に3回以上のビデオ会議がある場合は「会議過多」、Slackの返信が平均48時間以上かかる場合は「非同期の返信が遅い」と判断できます。

私が関わったプロジェクトでは、この可視化を行った結果、驚くべき事実が判明しました。

エンジニアの1日の平均会議時間は3.5時間で、そのうち1.5時間は「自分が発言しない会議」でした。

つまり、参加する必要性が低い会議に多くの時間を費やしていたのです。

この事実をチーム全体で共有したことで、「会議を減らすべき」という合意が自然に形成されました。

ステップ2:使い分けルールを決める(1週間)

次に、チーム全体で「どういう時に同期を使い、どういう時に非同期を使うか」のルールを決めます。

アジャイルサムライで紹介されているような、チーム全員が参加するワークショップ形式で決めると、納得感が高まります。

例えば:

- 緊急度が高い+複雑度が高い → ビデオ会議

- 緊急度が高い+複雑度が低い → Slackで即レス

- 緊急度が低い+複雑度が高い → ドキュメントにまとめてSlackで共有

- 緊急度が低い+複雑度が低い → Slackで質問、24時間以内に返信

このルールをNotionやConfluenceにドキュメント化し、チーム全員が参照できるようにします。

Docker Compose本番運用実践ガイド:マルチコンテナ環境の監視とログ管理を効率化する設計でも触れましたが、運用ルールは「書いて終わり」ではなく、定期的に見直すことが重要です。

ステップ3:定期的に振り返る(月次)

月に1回、チームでコミュニケーションの振り返りを行います。

- ビデオ会議の回数は適切か

- 非同期コミュニケーションで困ったことはないか

- ルールを改善すべき点はないか

この振り返りを通じて、チームに合った運用ルールに磨き上げていきます。

特に、新しいメンバーが加わったタイミングや、プロジェクトのフェーズが変わったタイミングでは、ルールの見直しが必要になることが多いです。

私が関わったチームでは、最初は「緊急度が高い+複雑度が低い」ケースでもビデオ会議を設定していましたが、3ヶ月後の振り返りで「Slackで十分だった」という意見が多数出ました。

そこで、このケースは「Slackで即レス」に変更し、さらに会議時間を削減できました。

このように、ルールは固定ではなく、チームの成熟度に応じて柔軟に変えていくことが重要です。

まとめ

リモートチームのコミュニケーション設計は、「非同期と同期をどう使い分けるか」が鍵です。

すべてを同期で解決しようとすると会議だらけで疲弊し、すべてを非同期にすると緊急時に対応できません。

重要なのは、「緊急度」と「複雑度」の2軸でコミュニケーション手段を選び、チーム全体でルールを共有することです。

短期的には、ビデオ会議の回数が減り、エンジニアの集中時間が増えます。

中期的には、非同期コミュニケーションの質が向上し、ドキュメント文化が根付きます。

長期的には、チームメンバーが自律的に適切なコミュニケーション手段を選べるようになり、生産性と働きやすさが両立します。

完璧なルールを最初から作る必要はありません。

まずは現状を可視化し、小さくルールを試し、定期的に振り返りながら改善していきましょう。

リモートチームのコミュニケーション設計は、一度決めたら終わりではなく、チームの成長とともに継続的に進化させていくものです。