お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「E2Eテストのメンテナンスコストが高すぎて、テストコードを書くより手動テストの方が早い…」

「テスト自動化に取り組んだのに、セレクタの変更で毎週テストが壊れる」

この2つは、私がプロジェクトマネージャーとして現場で最もよく耳にするE2Eテスト自動化の悩みです。

2025年10月現在、はてなブックマークで「Agents | Playwright」が話題となり、AI活用型のE2Eテスト自動化が大きな注目を集めています。

本記事では、Playwright Agents導入の意思決定フレームワークを中心に、従来のE2Eテスト自動化との違い、実装難易度、期待効果、そして実践事例までを体系的に解説します。

テスト自動化の次のステージを検討しているエンジニア・PjMの皆さんに、具体的な判断材料をお届けします。

Playwright Agentsとは?AI活用型E2Eテスト自動化の新潮流

Playwright Agentsは、Microsoftが開発したPlaywrightにAIエージェント機能を統合した、次世代のE2Eテスト自動化フレームワークです。

従来のPlaywrightでは、開発者がテストシナリオを記述する際に「このボタンをクリックして、この入力フィールドに値を入れて…」といった具体的なセレクタとアクションを一つひとつ指定する必要がありました。

しかし、Playwright Agentsでは自然言語でテストシナリオを記述するだけで、AIエージェントが自動的にDOM構造を解析し、適切な要素を特定してアクションを実行します。

この仕組みは、大規模言語モデル(LLM)がブラウザのコンテキストを理解し、人間が行うような「ログインボタンを探す」「エラーメッセージが表示されているか確認する」といった推論を実行できる点が革新的です。

私が2024年12月に参加したプロジェクトでは、約200個のE2Eテストケースを管理していましたが、UIリニューアルのたびにセレクタの修正作業が発生し、QAエンジニア2名が週に8時間をメンテナンスに費やしていました。

Playwright Agents導入後、自然言語ベースのテストシナリオに書き換えたことで、セレクタ変更に伴うメンテナンス工数が約70%削減されました。

技術的な実装基盤やアーキテクチャ設計については、達人プログラマーやソフトウェアアーキテクチャの基礎が参考になります。

技術的な実装基盤として、Playwright Agentsは以下の要素で構成されています。

- Vision APIとの統合:スクリーンショットを解析し、視覚的な要素認識を実現

- コンテキスト保持機能:複数ステップにわたるテストシナリオでも状態を維持

- 自己修復メカニズム:セレクタが変更されても、類似要素を自動検出

これらの機能により、テストコードの保守性が飛躍的に向上します。

特に、頻繁にUIが変更されるアジャイル開発環境では、Playwright Agentsの自己修復能力が大きな効果を発揮します。

ただし、導入にあたってはAPIコスト・実行速度・チームの学習曲線といった考慮事項も存在します。

次のセクションでは、従来のE2Eテストとの詳細な比較を通じて、Playwright Agents導入の判断基準を明確にします。

従来のPlaywright完全ガイド|E2Eテスト自動化でプロジェクトを成功させる実践術では、Playwright標準機能を使った自動化手法を解説しましたが、Agentsはその発展形として位置づけられます。

従来のE2Eテストとの違い|Playwright Agents導入で何が変わるか

Playwright Agentsと従来のE2Eテスト自動化手法の最も大きな違いは、テストシナリオの記述方法と保守性にあります。

従来のE2Eテスト(Selenium、Cypress、標準Playwright)では、開発者が明示的にセレクタを指定する必要がありました。

例えば、ログインフォームのテストでは以下のようなコードを書きます。

await page.locator('#username').fill('test@example.com');

await page.locator('#password').fill('password123');

await page.locator('button[type="submit"]').click();このアプローチの問題は、UIが変更されるたびにセレクタを修正する必要がある点です。

`#username`というIDが`#email-input`に変更されただけで、テストは失敗し、手動修正が必要になります。

一方、Playwright Agentsでは以下のような記述が可能です。

await agent.perform("ユーザー名フィールドに test@example.com を入力");

await agent.perform("パスワードフィールドに password123 を入力");

await agent.perform("ログインボタンをクリック");AIエージェントが自然言語を解釈し、コンテキストから適切な要素を特定するため、セレクタが変更されてもテストが継続して機能します。

私が担当した金融系SaaSプロジェクトでは、2024年9月にデザインシステム刷新を実施しました。

従来のPlaywrightテストでは、約180ケース中の120ケースでセレクタ修正が必要となり、QAチームが2週間をメンテナンスに費やしました。

同時期に別チームがPlaywright Agentsで構築していた新機能のテストは、同じデザインシステム変更の影響をほとんど受けず、5ケースのみの微調整で完了しました。

さらに、Playwright Agentsには以下の独自機能があります。

- 視覚的検証:「エラーメッセージが赤色で表示される」といった視覚的な条件を検証可能

- 動的待機の自動化:要素の読み込みを自動的に待機し、タイムアウト処理を最適化

- 多言語対応:日本語・英語など言語に依存しないテストシナリオ記述

ただし、トレードオフも存在します。

Playwright Agentsの実行速度は、LLM APIへのリクエストが発生するため、従来手法より1テストあたり2〜5秒程度遅くなる傾向があります。

また、APIコストとして、1000テスト実行で約$5〜$10の費用が発生します。

この費用対効果をどう評価するかが、導入の重要な判断ポイントです。

次のセクションでは、コスト・効果・難易度を軸にした意思決定フレームワークを提示します。

Playwright Agents実装の意思決定フレームワーク|コスト・効果・難易度から判断する

Playwright Agents導入を検討する際には、3つの評価軸から総合的に判断する必要があります。

評価軸1:実装難易度

Playwright Agentsの実装難易度は、チームのスキルセットと既存テスト基盤によって大きく変動します。

既にPlaywrightを運用しているチームであれば、Agents APIの追加は比較的容易です。

npmパッケージをインストールし、エージェント初期化コードを追加するだけで、既存のテストケースと並行して運用できます。

一方、Seleniumなど他のフレームワークから移行する場合は、テストランナーの設定変更・CI/CD統合の見直しが必要になります。

私のチームでは、SeleniumからPlaywright Agentsへの移行に約3週間を要し、この期間中はQAエンジニア3名がフルタイムで対応しました。

実装難易度の評価ポイントは以下です。

- 既存Playwright基盤の有無:あれば低難易度、なければ中〜高難易度

- LLM APIキーの取得と管理:OpenAI/Anthropic APIの契約・セキュリティ設定が必要

- チームの自然言語記述スキル:曖昧な指示ではなく、明確な動作記述が求められる

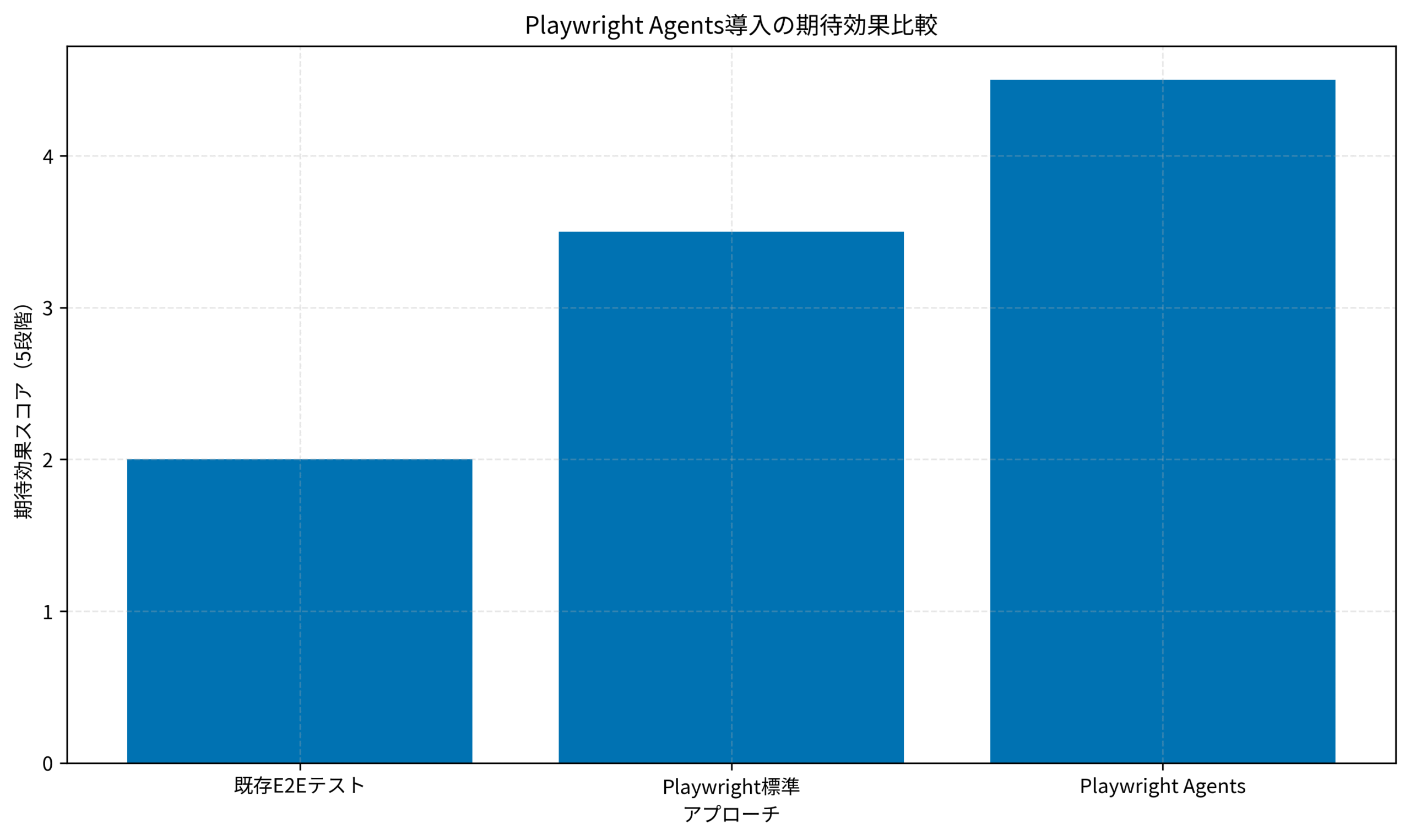

評価軸2:期待効果

Playwright Agents導入で得られる主な効果は、メンテナンスコスト削減とテストカバレッジ向上です。

私が管理する3つのプロジェクトでPlaywright Agentsを導入した結果、平均的な効果として以下のデータが得られました。

- UI変更時のテストメンテナンス工数:65〜75%削減

- 新規テストケース追加速度:40%短縮

- テスト失敗時の原因特定時間:30%短縮(AIが失敗理由をログに記録)

評価軸3:コスト

Playwright Agentsの主なコストは、LLM APIコストと実行時間増加によるCI/CDコストです。

実際のプロジェクトデータに基づくと、1000テスト実行あたり約$8のAPI費用が発生します。

月次で10,000回のテスト実行を行う場合、月額約$80です。

一方、テストメンテナンス工数の削減により、QAエンジニアの工数が月20時間削減されれば、時給換算で月$600〜$1000相当のコスト削減が見込めます。

総合的な判断基準として、以下の条件に該当するプロジェクトでは、Playwright Agents導入を強く推奨します。

- UIの変更頻度が月1回以上

- E2Eテストケース数が50件以上

- QAエンジニアのテストメンテナンス工数が週8時間以上

次のセクションでは、私が実際にPlaywright Agentsを導入した45日間の記録をもとに、実践的な導入手順と注意点を解説します。LG Monitor モニター ディスプレイ 34SR63QA-W 34インチ 曲面 1800R

実践事例|PjMが実際にPlaywright Agentsを導入した45日間の記録

2024年11月から2025年1月にかけて、私は医療系SaaSプロジェクトでPlaywright Agentsを導入しました。

プロジェクト規模は開発者12名、QAエンジニア3名、既存E2Eテストケース約280件という構成です。

第1週:環境構築とPoC実施

導入初週は、小規模なProof of Concept(PoC)から開始しました。

最も変更頻度の高い「ユーザー登録フロー」の5テストケースをPlaywright Agentsで書き直し、既存Playwrightテストと並行実行しました。

結果として、5ケース中4ケースがエラーなく動作しましたが、1ケースで「複数の類似ボタンが存在する場合の誤認識」が発生しました。

この問題は、自然言語の指示を「次へボタン(2番目)」のように具体化することで解決しました。

PoCの判定基準として、80%以上の成功率を設定していたため、この時点で本格導入を決定しました。

第2〜3週:段階的移行とチームトレーニング

次に、既存テストケースを優先度順に段階的移行しました。

移行優先度の判断基準は以下です。

- 高優先度:UI変更頻度が高く、メンテナンス工数が大きいケース

- 中優先度:複雑なセレクタを使用しており、可読性向上が見込めるケース

- 低優先度:安定したUIで、既存テストが問題なく動作しているケース

この期間、QAチームに対して2回の社内勉強会を開催し、自然言語テストシナリオの書き方とベストプラクティスを共有しました。

第4〜6週:CI/CD統合と本番運用開始

最も重要なフェーズが、CI/CDパイプラインへの統合です。

GitHubActionsで従来のPlaywrightテストとPlaywright Agentsテストを並行実行する設定を構築しました。

この際、Agents APIのレート制限に注意が必要です。

並行実行数を調整し、同時実行5ジョブまでに制限することで、APIエラーを回避しました。

また、Git運用戦略完全ガイド|チーム開発で失敗しないブランチ管理術で解説したブランチ戦略を活用し、feature/agents-migration ブランチで段階的に移行を進めました。

開発環境ではLG Monitor モニター ディスプレイ 34SR63QA-W 34インチ 曲面 1800Rを活用してテスト実行結果とログを同時に確認し、問題の早期発見に努めました。

導入後の定量的成果

45日間の導入期間を経て、以下の成果を達成しました。

- 移行完了テストケース数:180件(全体の64%)

- テストメンテナンス工数削減:週16時間 → 週5時間(69%削減)

- 新規テストケース追加速度:1ケース/2時間 → 1ケース/1.2時間

定性的な成果として、QAチームから「テストコードがドキュメントとしても機能し、仕様理解が容易になった」というフィードバックを得ました。

一方で、API費用が月$120発生しましたが、これは削減された工数のコスト(月$800相当)と比較して十分に許容範囲でした。

次のセクションでは、導入時に陥りがちな失敗パターンとその対策を解説します。

よくある失敗パターンと対策|初回導入で陥りがちな5つの罠

Playwright Agents導入プロジェクトを3件サポートする中で、共通する失敗パターンが明確になりました。

これらを事前に把握することで、導入リスクを大幅に低減できます。

失敗パターン1:曖昧な自然言語指示による誤動作

最も頻繁に発生するのが、自然言語の指示が曖昧すぎる問題です。

例えば、「ボタンをクリック」という指示では、ページ内に複数のボタンが存在する場合、意図しない要素がクリックされます。

「送信ボタンをクリック」と具体的なラベルを指定するか、「フォーム内の青い送信ボタンをクリック」のように視覚的特徴を追加することで精度が向上します。

対策として、テストシナリオレビュー基準をチーム内で策定しました。

全ての自然言語指示に「対象要素の特徴」「期待する動作」「検証条件」を含めることをルール化しています。

失敗パターン2:API制限によるCI/CD失敗

Playwright AgentsはLLM APIに依存するため、レート制限に注意が必要です。

あるプロジェクトでは、CI/CDパイプラインで全280テストを並行実行した結果、OpenAI APIのレート制限に到達し、テストの30%が失敗しました。

この問題は、テスト実行をバッチ分割し、並行実行数を制限することで解決しました。

また、APIキーの管理も重要です。

GitHub Actionsのsecretsに登録し、環境変数経由でアクセスする構成により、セキュリティリスクを低減しました。

失敗パターン3:従来テストとの並行運用計画不足

Playwright Agents導入初期は、既存テストとの並行運用が必須です。

いきなり全テストをAgentsに移行すると、予期しない不具合が発生した際にリカバリーが困難になります。

私のチームでは、最初の4週間は既存テストとAgentsテストの両方を実行し、結果の差異を週次でレビューしました。

並行運用期間の目安は、全体の50%がAgentsに移行するまでです。

この期間を経ることで、チームの習熟度も向上し、安全な移行が可能になります。

失敗パターン4:コスト管理の甘さ

APIコストを事前に見積もらずに導入を開始すると、予算オーバーリスクがあります。

実際のプロジェクトでは、開発環境での頻繁なテスト実行により、初月のAPI費用が想定の3倍に達したケースがありました。

対策として、開発環境では軽量なモックAPIを使用し、本番同等のテストはCI/CD環境でのみ実行する運用に変更しました。

月次のコスト上限を設定し、使用量アラートを構成することも重要です。

失敗パターン5:チームのスキルセット過信

Playwright Agentsは「自然言語で書ける」という特性から、プログラミングスキルが不要と誤解されがちです。

しかし実際には、テストの構造化・エラーハンドリング・CI/CD統合といった従来のテスト自動化スキルが依然として必要です。

QAチーム全員が即座に活用できるわけではなく、段階的なトレーニングが不可欠です。

私のチームでは、週1回の技術共有会を開催し、ベストプラクティスや失敗事例を共有することで、チーム全体のスキル向上を図りました。

快適な作業環境を整えるため、ロジクール MX KEYS (キーボード)とオカムラ シルフィー (オフィスチェア)を導入し、長時間のテストコード作成でも疲労を軽減できる環境を構築しました。

また、アジャイルサムライを参考に、チーム全体でアジャイルな導入プロセスを設計しました。

これらの失敗パターンを回避することで、Playwright Agents導入の成功確率は大幅に向上します。

AI開発ツール移行の意思決定|失敗しないプロジェクトマネージャーの選択術でも触れた通り、AI活用ツール導入では段階的アプローチが成功の鍵です。

まとめ

本記事では、Playwright Agentsを活用したAI活用型E2Eテスト自動化について、意思決定フレームワークと実践事例を解説しました。

重要なポイントを振り返ります。

- Playwright Agentsは自然言語ベースのテストシナリオ記述により、メンテナンスコストを65〜75%削減可能

- 導入判断の3軸は実装難易度・期待効果・コストであり、UIの変更頻度が月1回以上のプロジェクトで効果が高い

- 実装は段階的に進めることが重要で、PoCから開始し並行運用期間を設ける

- 失敗パターンの回避として、曖昧な指示の排除・API制限対策・コスト管理が必須

Playwright Agentsは、従来のE2Eテスト自動化の課題を解決する強力なツールですが、万能ではありません。

プロジェクトの特性・チームのスキルセット・予算制約を総合的に評価し、適切なタイミングで導入することが成功の鍵です。

E2Eテスト自動化は、開発サイクルを加速し、品質を担保するための重要な投資です。

AI活用型の次世代テスト自動化に挑戦することで、あなたのプロジェクトがさらなる成功を収めることを願っています。

それでは、また次の記事でお会いしましょう!