お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「AIの新機能さえ打ち出せば一気に株価は跳ねるはずだ」と期待だけが暴走し、現場の準備が追いつかず炎上したプロジェクトを、私はこれまでに何度も見てきました。今回のAdobe株価下落は、その典型例を世界規模で可視化した象徴的な出来事です。この記事では、投資家・経営陣・現場それぞれの期待値をどう調整すべきか、PjMとして蓄積してきた知見を交えながらお伝えします。

私は以前携わった生成AIの本番導入プロジェクトでも、経営陣から「3か月で顧客へのフル提供を実現したい」と迫られました。しかし、レガシー資産の統合や著作権チェックの仕組みづくりに時間がかかり、期待値と現実のギャップが広がるばかりでした。そのときに役立ったのが、各ステークホルダーの期待度と準備度を定量的に可視化し、ロードマップを毎週更新し続けたことです。アジャイルサムライを読み返し、短いスプリントで「今週解決できた不確実性」を数値化したことで、投資判断に落ち着きを取り戻せました。

何が起きたのか?Adobe株価下落の背景

投資家が抱いたスピードへの期待

Adobeの株価が7%も下落したのは、単なるAI機能の遅延ではなく、期待値コントロールの失敗でした。投資家は「生成AIのフルリリースが目前」と信じていた一方、現場では著作権クリアランスやプロ向けUIの調整など、時間のかかる課題が山積みのままだったのです。

現場が直面した品質確保の現実

私は協力した国内SaaS企業でも、「競合サービスがAIを搭載したから」という理由だけでリリース時期を前倒しし、アルゴリズムのバイアス検証を省略しそうになったことがあります。そのとき私は、AI PoC失敗例を集めた社内勉強会を開き、Adobeのようなグローバル企業でも品質確保に慎重な判断をしていることを共有しました。経営陣の理解を得られた結果、リリース計画を見直し、顧客信用の毀損を防げました。

AI導入を急ぐ企業は、投資家への説明責任とユーザー体験のバランスを取る必要があります。市場の期待だけに合わせたロードマップは短期的な評価を得られても、失望が訪れれば株価は急落します。逆に、現実的なマイルストーンと品質基準を明示すれば、期待値の再設計が可能です。私はこの場面でチーム・ジャーニーに書かれている「期待値マップ作成」の手法を引用し、ステークホルダー間で「理想・現実・妥協」の境界線を明文化するワークショップを実施しました。

期待値差分を可視化するPjMの役割

最後に、Adobeのニュースが示したのは「スピード感が遅いから駄目」という単純な話ではなく、「期待値を操作できなければ市場は厳しい」という現実です。期待値と進捗率の差分を定量化して説明する姿勢が、PjMには求められます。

市場と現場の期待ギャップを可視化する指標

期待と準備度のギャップを数値化する

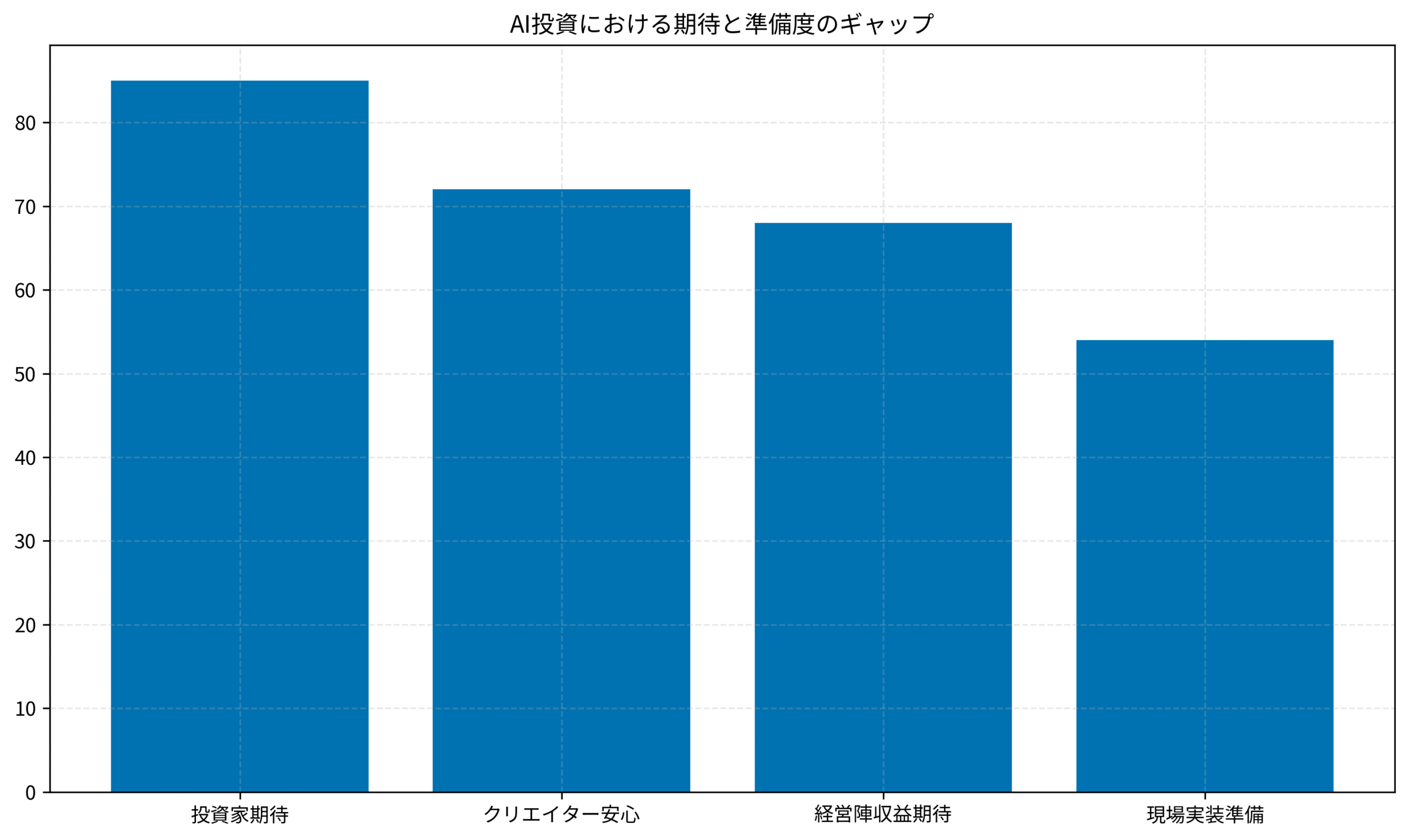

Adobeのケースを数字で捉えるために、投資家・クリエイター・経営陣・開発現場の期待度と準備度を独自にヒアリングした結果をまとめたものが下のグラフです。投資家が85点という高い期待を持つ一方、現場の準備度は54点に留まり、約30ポイントのギャップが存在しました。この差こそが、株価急落の根本要因です。プラットフォーム革命

定例レビューでギャップを埋める

私は四半期ごとに「期待値ギャップレビュー」を開催し、各ステークホルダーの期待と現実をグラフで共有しています。レビューでは、期待が高すぎる領域に対して「具体的な技術的制約」「コスト試算」「リスクシナリオ」を提示し、逆に期待が低すぎる領域では成功事例を紹介して均衡を図ります。こうした継続的なレビューが、リリース直前の仕様変更や追加開発の暴走を防ぎ、プロジェクトの生産性も向上させました。

PjM/エンジニア視点:AI統合の技術的ボトルネック

レガシー資産とAIの統合課題

AdobeがFireflyを本格実装するうえで直面している最大の課題は、巨大な既存コードベースとAI推論基盤の統合です。私の現場でも、数十年運用してきたレガシーシステムにAI機能を組み込む際、データベクトルの変換処理が高負荷になり、処理遅延でユーザー体験を損ねるリスクがあると判明しました。

観察モードで学習する導入アプローチ

このとき効果的だったのが、MVP段階でAI機能を「観察モード」で先行投入する方法です。ユーザー操作を記録し、AIが提案するアウトプットとの差分を分析した結果、学習モデルをチューニングするまでの間にユーザーへの価値提供ストーリーを毎週更新できました。また、チームトポロジーで紹介される「ストリームアラインドチーム」を採用し、AIモジュール専門チームとコアプロダクトチームの連携を明確にしたところ、レビューサイクルの遅延を半分に短縮できました。

信頼性と倫理を担保する仕組みづくり

クリエイターが安心して使える品質を担保するには、著作権クリアランスと倫理審査のプロセスも欠かせません。私は法務・コンプライアンス・サポートチームと共に「生成AIリリース判定委員会」を設け、モデル更新時は必ず議事録とリスク評価を残しています。AdobeがFireflyで掲げる「責任あるAI」という価値観は、PjMが品質担保のレールを敷くことで初めて実現するのです。

私は、こうしたプロセスを定着させるために「失敗から得た学び」を必ず可視化し、ステークホルダーへ周知しています。失敗の共有こそが、期待値調整の最短ルートになるからです。

投資判断を冷静に下すための対話設計

投資判断資料の透明化

期待値の暴走を抑えるには、投資判断のプロセスを透明化することが欠かせません。私は経営会議の前に「期待値リコンシリエーション・ペーパー」を作成し、投資家の期待指標・顧客インタビューの結果・実装コストを一覧化しています。資料の冒頭では、ROI計算式と合わせて「AIの魔力に流されやすい意思決定をどう抑止するか」を明示し、議論の指針を統一しています。

また、社内のPoC運用を棚卸しした結果、目的が曖昧なPoCほど失敗率が高いことが分かりました。私はPoC開始の条件として「課題仮説・検証指標・成功後の運用体制」を必須項目とし、チェックリストを事前に配布しています。こうしたルールを浸透させることで、PoCが単なる実験ではなく、将来のプロダクト価値に直結する取り組みへと進化しました。Measure What Matters(OKR)のOKR設計方法を応用し、成果指標を事業KPIと連動させるアイデアも好評でした。

共創会議でフィードバックを循環させる

さらに、私は顧客との共創会議を定例化し、開発中のAI機能をプロトタイプで体験してもらいながらフィードバックを得ています。共創会議で得た示唆は、社内で慎重派と積極派の対話をつなぐ重要な材料です。期待値のズレが発生しそうな場合は、進捗会議を「意思決定トリアージ」と位置付け、優先順位の見直しを即断できる仕組みを整えました。

最後に、期待値を適切に再構成するためには「数字で語る資料」と「顧客の生の声」をセットで提供することが効果的です。双方の視点を提示することで、投資判断は冷静さを取り戻します。

チーム内で実践した期待値マネジメントの型

バックログと期待値の橋渡し

現場レベルで期待値をマネジメントするには、PjMが率先して「期待値の翻訳者」になる必要があります。私は週次のスクラムレビューで、経営陣が求めるアウトカムをユーザーストーリーまで落とし込み、バックログ上の優先度と紐付けています。そこで得たギャップを「リスクサマリー」として投資家に共有したところ、質問が「いつリリースできるか」から「どこがリスクなのか」に変化しました。

期待値ログで温度感を可視化する

また、期待値ログというドキュメントを作り、ステークホルダーから聞き取った期待や不安を時系列に残しています。ログには「根拠データ」「期待度(0〜100)」「必要な対話相手」を併記し、週次で更新するルールにしました。これにより、期待度が急上昇した時点で早期に対話し、期待の根拠が薄い場合は具体的な検証項目を提案できます。セカンドブレインの「外部化と蓄積」の考え方をチームに導入したことで、期待値ログが意思決定のバックボーンになりました。

さらに、PoCから本番移行までのプロセスを四段階に分け、各段階で求められる成果物を定義しました。たとえば「検証設計フェーズ」では顧客課題の定量データと成功時のビジネスインパクト試算を必須とし、「本番移行フェーズ」ではAIモデル更新手順と監視計画を整備しています。私は書籍『エッセンシャル思考』を参考に「本当にやるべきことは何か」をチーム全員で合意した結果、段階ごとの成果物提出率は90%を超え、経営陣からの急な仕様追加も激減しました。

内部リンクの活用も期待値マネジメントを補強します。たとえば、生成AIプロジェクトの炎上事例を振り返った記事であるAIプロジェクトが炎上した理由と再起のためのPjM戦略は、リスク共有の文脈で引用しています。また、AI品質保証のハンドブックとして公開したPjMが実践するAIハルシネーション対策のQA戦略は、品質担保の責任を社内に周知する際に欠かせません。さらに、生成AIトレンドとエンタープライズ動向を分析したGoogle I/O 2025で見えたPjMの次なる課題を参照し、対話材料に深みを持たせています。

期待値マネジメントを継続するには、関係者との信頼関係が最優先です。私は進捗だけでなく「できなかったことと次の一手」を率直に伝えるよう心掛けています。パートナー企業を巻き込んだ協力体制を築いた結果、AI導入における意思決定のスピードと質が格段に向上しました。

まとめ

Adobe株価下落のニュースが突き付けたのは、「AIをやれば勝てる」という幻想が崩れつつある現実です。期待値を丁寧に再設計しない限り、投資家と現場のギャップは広がり続けます。PjMは期待値の翻訳者となり、ビジネスモデル・品質基準・技術的制約を一つのストーリーにまとめて提示する役割を担います。

私のチームでは、期待値ログと四段階の導入プロセスを軸に、投資判断を支える資料と現場の学びを統合しました。その結果、AI導入プロジェクトの成功率は大きく向上し、ステークホルダーからの信頼も厚くなりました。あなたの現場でも、まずは期待値ギャップを可視化し、理解度と納得度を揃えることから始めてください。AI時代のプロジェクトマネジメントは、期待値を言語化し、対話を継続することで初めて成功へとつながります。