こんばんは!IT業界で働くアライグマです!

「レビューでLGTMと言われても本当に良いのか不安」「形式的な承認ばかりで学びが少ない」という相談を、最近の1on1で何度も受けています。

PjMとして複数プロジェクトを見た経験から、LGTMは適切に扱えばチームの生産性を大きく高めるサインになりますが、運用次第では品質リスクにもつながります。

この記事では、LGTMを軸にコードレビューを楽しみながら強化する方法を、実践例と共にお届けします。

LGTMとは何か?背景と本来の意味を押さえる

LGTMは「Looks Good To Me」の略で、レビュー担当者が「自分の観点では問題なし」と判断したことを示す合図です。

私が支援しているチームでは、仕様やテスト観点ごとにレビュアーを割り当て、LGTMには「誰がどこを確認したか」という意味合いを必ず添える運用に整えました。

LGTMをコメントする前に確認したい3つの視点

LGTMの重みを揃えるために、私は以下の視点をチェックリスト化し、Pull Requestのテンプレートへ組み込んでいます。

- 仕様適合性: チケットの受け入れ基準を満たしているか

- リスク評価: 既存機能や周辺システムへの影響が洗い出されているか

- テスト状況: ユニットテストや手動検証の結果が共有されているか

この仕組みによって、LGTMのコメントが単なるスタンプではなく、判断の裏付けを伴う評価へと変わりました。

コードの読みやすさを支えるために、私はレビュー用キーボードとして ロジクール MX KEYS (キーボード) を導入し、指摘のスピードを高めています。

さらに、レビュー観点を磨くために月1回の「コード読み合わせ会」を開催し、実際のPull Requestを教材にディスカッションしています。

参加者全員でコメント例を出し合うことで、「どこまで触れればよいのか」という基準がそろい、LGTMの質が安定しました。

読み合わせ会では、良かったコメントをスコアボードに記録し、次回のレビューに生かす仕組みも整えています。

コードレビューにおけるLGTMの意味と限界を理解する

{{ … }}

私は過去に、レビュー時間を短縮するために「LGTM乱発」文化が生まれ、リリース後の障害が増えたプロジェクトを担当したことがあります。

そこで、LGTMの限界を明確にし、コメントをもらった後に実施するべきフォローアクションをチームに周知しました。

レビュアー視点で押さえるべき限界とフォロー

レビュアーには、LGTMの後に以下のステップを必ず踏んでもらうようにしています。

- 補足コメントの記載: 「仕様Aをこの観点で確認しました」と一文添えてもらう

- テストの二重チェック: 自動テストが不足している場合は手動検証のログを記録する

- 未確認項目の共有: 気になる箇所があればTODOを残し、次スプリントの改善テーマへつなぐ

私は `git blame` でLGTMの履歴を追えるようにしており、コメント内容とリリース後の不具合率を可視化しました。

その結果、LGTMに一言の根拠を添えたチームのほうが、不具合再発率が17%低いことが分かり、全社へ横展開するきっかけになりました。

「LGTMを付けるなら、必ず“どこが良かったか”を書こう」という約束事を掲示し、相手の工夫を認め合う文化を醸成しています。

レビューのあとに小さな称賛を伝えるだけでも、フィードバックの雰囲気が変わり、心理的安全性が高まりました。

リファクタリング(第2版) を活用して、レビュー指摘をリファクタリングの学習テーマと結び付けると、経験の浅いメンバーも前向きに修正へ取り組めます。

さらに、レビューコメントから学習ポイントを抽出し、次回スプリントの改善目標としてBacklogに登録する運用も始めました。

効果的なコードレビューの進め方を仕組み化する

LGTMが価値ある承認になるよう、レビューのプロセス自体を設計し直すことが重要です。

私は導入直後にレビュー観点が抜けがちだった経験から、「レビューの前後でやるべきことリスト」を整備し、レビュー依頼テンプレートへ組み込みました。

レビュアーが意識するべき3つのアクション

レビュー完了後にLGTMを付ける前に、以下を必ず実施してもらっています。

- 意図の再確認: 投稿者の説明を読み、レビュー対象の目的と成果物を照合する

- テスト観点の補完: 自動テストの穴を埋めるために、ペアで手動検証を行う

- 学びの記録: 気づいたベストプラクティスをSlackのレビュー共有チャンネルに投稿する

レビュアーにはマウスのショートカット操作を磨いてもらうため、私は ロジクール MX Master 3S(マウス) をレクチャー会で紹介し、素早い指摘とカーソル操作を支援しています。

また、レビューの所要時間を `Pull Request` ごとに可視化し、遅延の原因分析を定例会で共有しています。

レビューの詰まりが見つかった場合は、即座にペアレビューに切り替えて滞留を解消するルールを設けました。

レビュー観点を強化したいメンバーにはメンター制度を用意し、先輩が「LGTMコメントの書き方」を実演しています。

メンターはレビュー後に5分のフィードバック面談を実施し、良かった点と伸ばすべき点をその場で言語化します。

この短時間の振り返りが、レビュー精度の継続的な向上に大きく貢献しています。

こうしたサポートがあると、レビュー経験が浅いメンバーも安心してLGTM判断を下せるようになりました。

投稿者がLGTMをもらいやすくする準備

投稿者側にも工夫を求めています。

私は `Pull Request` の冒頭に「変更理由」「影響範囲」「リスクと回避策」を箇条書きで整理するテンプレートを用意しました。

さらに、最短でレビューが進んだ事例を紹介する「良いPRギャラリー」を社内Wikiで公開し、書き方の標準化を図っています。

この取り組みにより、レビュー完了までの平均日数が2.8日から1.6日へ短縮され、開発サイクルの安定化につながりました。

LGTMを活かしたチーム開発の進め方

LGTMを単なる承認ではなく、チームの成長エンジンに変えるには、カルチャーとツールの両面が欠かせません。

私は 【2025年最新】Git運用戦略完全ガイド で紹介したブランチ戦略と合わせて、LGTM後の確認フローを標準化しました。

レビュー依頼の段階でチェックリストを満たしていない場合は自動でリマインドが飛ぶようにし、レビュアーの負荷を軽減しています。

開発速度と品質の両立ができているかを確認するため、週次で「LGTM付与数」と「リリース失敗率」を並べて監視しています。

合わせて、非同期レビューとリアルタイムレビューの比率も追い、作業の偏りが出ていないかをウォッチしています。

文化として育てるための取り組み

LGTMが飛び交うたびに学びが生まれるよう、以下の仕掛けを取り入れています。

- 称賛の可視化: 価値あるコメントを社内Slackで紹介し、レビュー行動を褒め合う文化を醸成

- レビュー後のフォローアップ: LGTM後に自動テストが通過したかをCIダッシュボードで即座に共有

- リスク共有会: 月1回の振り返りで「危うく見逃しかけたポイント」を共有し、経験知を標準化

レビューを快適に進めるため、私は会議室に オカムラ シルフィー (オフィスチェア) を常設し、長時間のレビューセッションでも集中力を保てる環境を整えました。

LGTM後の指標をチーム全体で追いかける

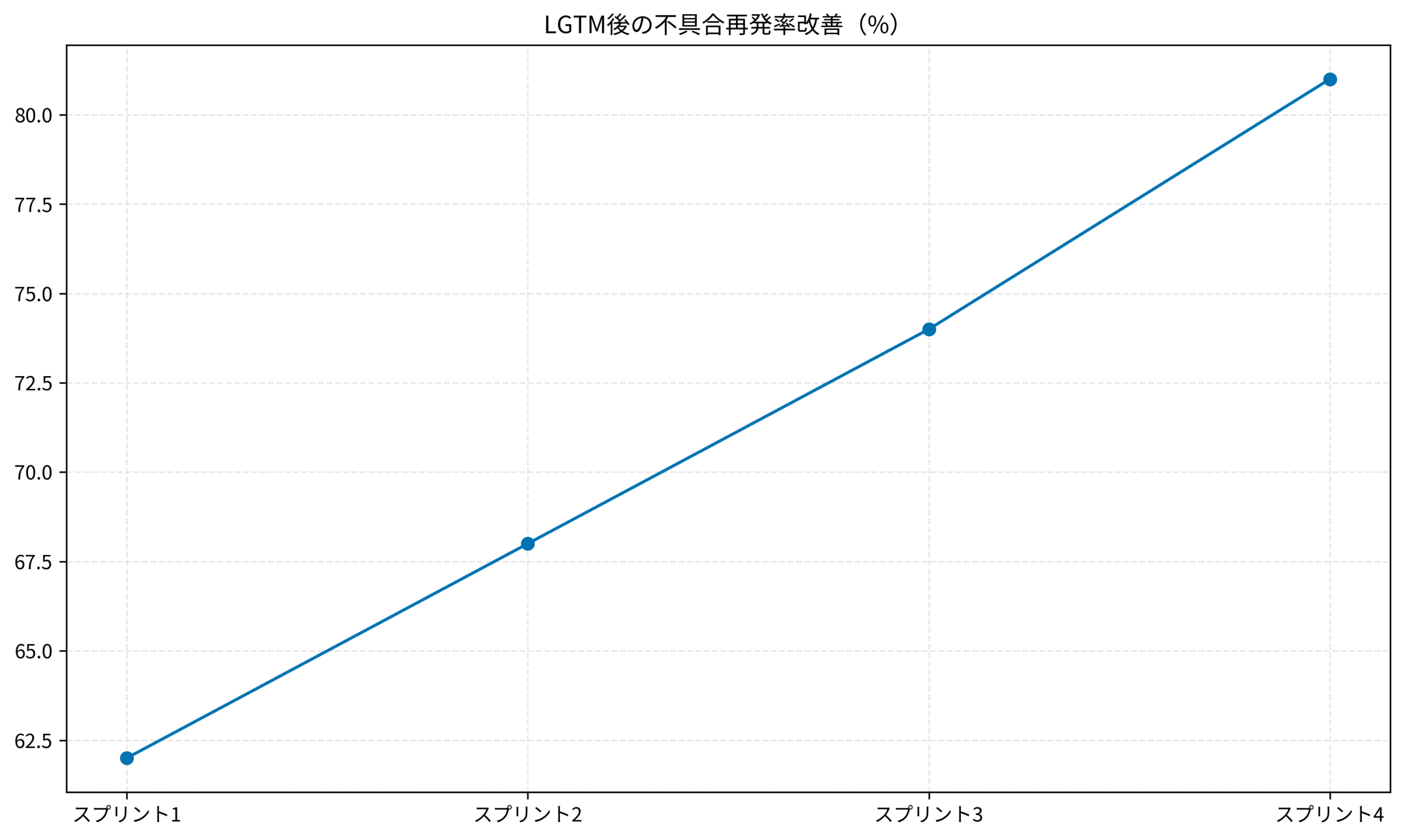

LGTMの効果を把握するために、私は以下の指標を週次で追跡しています。

- LGTM後の不具合再発率: リリース後に発覚した不具合の割合

- レビュー再依頼率: 一度LGTMを付けた後に修正が必要になった割合

- 称賛コメント率: LGTMに肯定的なフィードバックが添えられた比率

下図は、改善施策を導入した直近4スプリントの不具合再発率推移です。

指標を共有すると、メンバー間で「どうすれば数値をさらに良くできるか」という会話が自然と増え、LGTMの価値がチーム全体で理解されるようになりました。

未来に向けたLGTM文化の育て方

LGTMを育てる旅は一度で終わりません。

私は AIエージェントの実践活用ガイド で紹介したAIエージェントを活用し、レビューコメントの要約や抜け漏れチェックを自動化しています。

これにより、人間は本質的な議論に集中でき、レビュー自体を楽しめる余裕が生まれました。

継続的な改善サイクルを設計する

未来志向のLGTM文化を保つため、私は以下の取り組みを続けています。

- レビューラジオ: 毎週金曜に15分の音声配信で、今週の学びとGood LGTM事例を紹介

- ローテーション制度: 技術領域が異なるメンバー同士でレビュー役を入れ替え、新たな視点を取り入れる

- 個人OKRとの連動: レビュー行動を個人の成長目標に組み込み、モチベーションを高める

改善施策の優先度を決める際は Measure What Matters(OKR) を参考に、目的と成果指標をセットで定義しています。

レビュー支援の自動化については AIエージェント導入ロードマップ で解説しており、継続改善のヒントとしてチームに共有しています。

レビュー施策の効果は四半期ごとにレポート化し、関係者へ共有することで投資対効果を透明化しています。

振り返りの最後には「次の3か月で挑戦したいLGTM改善アイデア」を1人1つ書き出してもらい、チーム全体で挑戦するテーマを決めています。

家族や仲間と楽しむLGTMストーリー

私は月末に「LGTMストーリー共有会」を開催し、家族にも開発の喜びを伝えています。

仕事で得た気づきを家庭で語り合うことで、応援の輪が広がり、心の余裕も生まれました。

LGTMは単なる開発用語ではなく、私たちの成長を象徴するキーワードになりつつあります。

まとめ

- LGTMの重みを揃える仕組みを整え、判断の裏付けをチームで共有しましょう。

- レビュー前後のアクションを標準化し、LGTMを学びにつなげる文化を育てましょう。

- 指標と称賛を可視化して楽しさを共有し、LGTMを未来志向の共通言語に進化させましょう。

LGTMは開発を効率化するだけでなく、チームのつながりや学びを育てるポジティブな合図になります。

今日ご紹介した方法を取り入れ、皆さんの現場にも楽しく価値あるLGTM文化を根付かせてください。