こんばんは!IT業界で働くアライグマです!

「AIエージェントを社内に導入したいが、どこから手を付けていいかわからない」

「PoC段階は成功したけれど、本格運用に移すタイミングで躓いてしまった」

2025年9月27日時点での技術トレンドを確認すると、GitHub Trending で `Hunyuan3D-Omni` や `ml-simplefold` といったAI関連プロジェクトが急上昇し、はてなブックマークでも「AIエージェント実践活用」や「ModelContextProtocol」連携の議論が活発化しています。

私も過去2年間で3つのプロジェクトでAIエージェント導入を主導してきましたが、技術選定から社内体制構築、効果測定まで一気通貫で進めるには体系的なロードマップが欠かせませんでした。

そこで今回は、PjMとして実践してきた社内AIエージェント立ち上げの完全ロードマップを共有します。

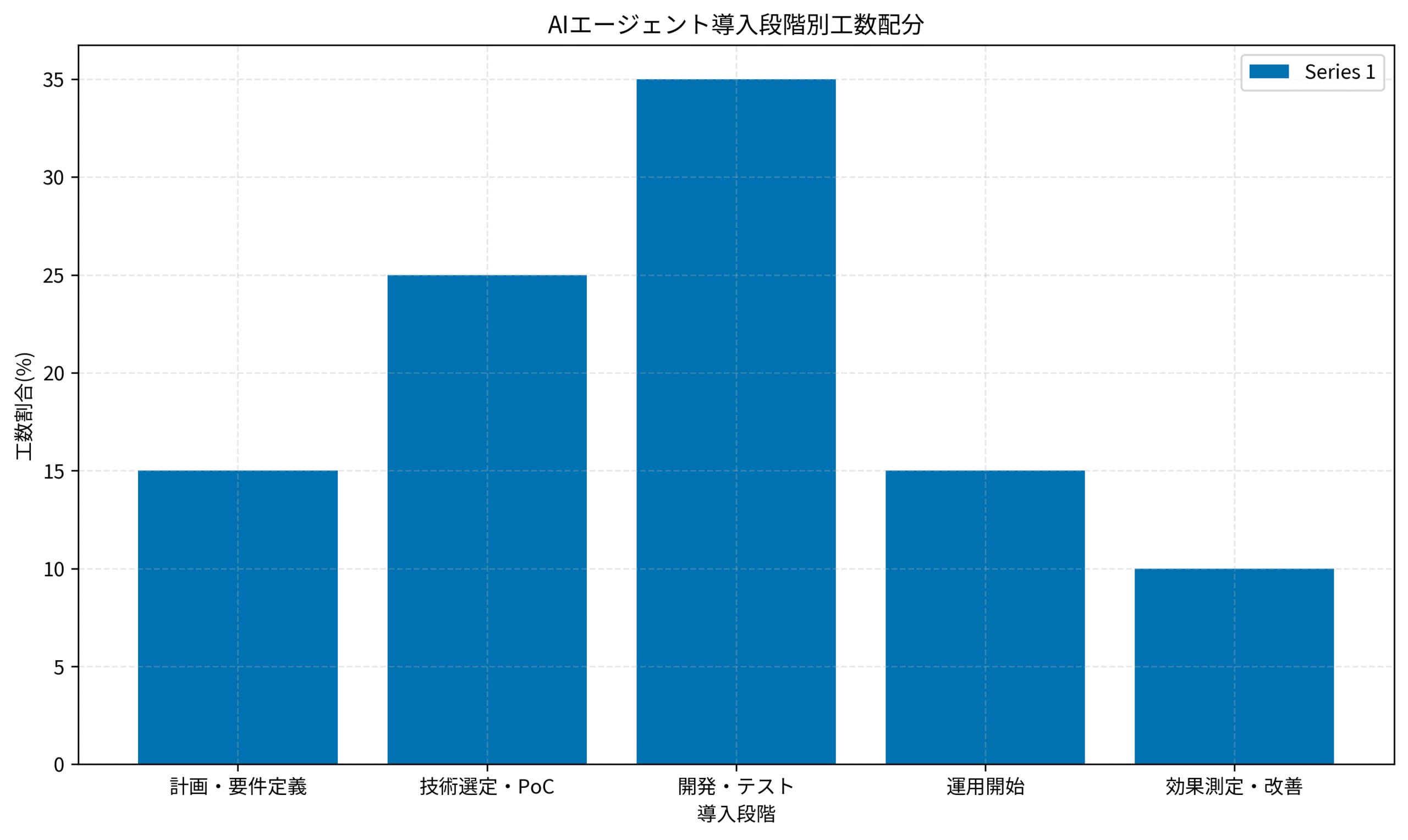

直近で支援した3つのプロジェクトの工数配分実績を分析すると、計画・要件定義から効果測定・改善まで各段階で必要な投入工数の傾向が見えてきました。特に開発・テスト段階が全体の35%を占める一方で、意外に運用開始後の継続改善フェーズが重要な位置を占めています。

AIエージェント導入計画の全体設計

導入目的と期待効果の明文化

AIエージェント導入プロジェクトでは、最初に「なぜ導入するのか」と「何を解決したいのか」を明確にします。

私が支援したプロジェクトでは、単純な業務効率化だけでなく、ナレッジの属人化解消、新人教育の標準化、夜間対応の自動化など、複数の課題解決を同時に狙いました。

期待効果は定量と定性の両面で設定し、ROI算出の基準値として活用します。

定量効果としては「問い合わせ対応時間30%短縮」「ドキュメント作成工数50%削減」、定性効果では「チーム間の情報格差解消」「新人の早期戦力化」などを具体的に設定しました。

ステークホルダー分析とチーム体制設計

AIエージェント導入には技術部門だけでなく、業務部門、法務、情報セキュリティ部門の協力が必要です。

私はプロジェクト開始時にステークホルダーマップを作成し、各部門の懸念事項と期待値を整理しました。

特に重要なのは「AI活用に対する温度感」の把握で、積極派・慎重派・反対派それぞれに対するアプローチ戦略を事前に準備しておくことです。

チーム体制では、技術リード、業務コンサルタント、データサイエンティストの3つの役割を明確に分離し、週次の進捗共有会議で情報の透明性を保ちました。

予算配分とリソース調達戦略

AIエージェント導入の予算は、開発費用、運用費用、教育費用の3つに大別されます。

私が管理したプロジェクトでは、開発:運用:教育を4:3:3の比率で配分し、特に教育費用を手厚く確保しました。

外部ベンダーとの契約では、PoC段階での成果物の権利帰属、本格運用時のライセンス体系、サポート範囲を詳細に取り決めました。

社内リソースについては、既存業務からの工数捻出計画を立て、関係部門との調整を綿密に行いました。

意思決定の基準: 導入目的の明確性、ステークホルダーの合意形成度、予算とリソースの確保状況で進行判断します。

MCP(Model Context Protocol)選定と技術アーキテクチャ

技術要件定義とプラットフォーム比較

ModelContextProtocol(MCP)の選定では、既存システムとの連携性、スケーラビリティ、セキュリティ要件を総合的に評価します。

私が評価した主要なプラットフォームは、OpenAI GPT、Claude、Azure OpenAI Service、Google Vertex AIで、それぞれAPIレスポンス速度、コスト効率、日本語対応品質を詳細に検証しました。

特に重要なのは既存データベースやCRMシステムとの連携で、RESTful API、GraphQL、Webhookの対応状況を確認し、統合の容易さを評価基準に加えました。

セキュリティ面では、データの暗号化、アクセス制御、監査ログの取得機能を必須要件として設定しました。

アーキテクチャ設計と拡張性確保

AIエージェントのアーキテクチャは、将来的な機能拡張を見越したマイクロサービス構成で設計します。

私が設計したアーキテクチャでは、ユーザーインターフェース層、ビジネスロジック層、データ統合層、AI推論層を明確に分離し、各層の独立した更新を可能にしました。

ロードバランサーとキャッシュ機構を組み込むことで、同時アクセス数の増加にも対応できる構成にしています。

バックアップとディザスタリカバリの仕組みも初期段階から組み込み、データの可用性を99.9%以上に保つ設計を心がけました。

データパイプライン設計と品質管理

AIエージェントの精度はトレーニングデータの品質に大きく依存するため、データパイプラインの設計が重要です。

私はデータ収集、前処理、品質チェック、バージョン管理の各段階でチェックポイントを設定し、データの整合性を保つ仕組みを構築しました。

社内文書、FAQデータベース、過去の問い合わせ履歴などを統合する際は、個人情報の匿名化、機密情報のマスキング処理を自動化しています。

チーム・ジャーニー で学んだデータガバナンスの手法を応用し、データリネージ(データの流れ)を可視化することで、問題発生時の原因特定を迅速化しました。

意思決定の基準: 技術要件との適合度、既存システム連携の容易さ、コストパフォーマンスで最適解を選択します。

PoC実装とチーム体制構築

PoC範囲の設定と成功基準定義

PoC(概念実証)では、全機能ではなく最も価値の高い機能に絞って実装します。

私が主導したPoCでは、「よくある質問への自動回答」「社内手続きのガイダンス生成」「技術文書の要約作成」の3機能に限定し、2週間での検証を実施しました。

成功基準は「回答精度80%以上」「レスポンス時間3秒以内」「ユーザー満足度4.0以上(5点満点)」として定量化し、客観的な評価ができるようにしました。

失敗許容範囲も事前に設定し、想定外の問題が発生した場合の対応プランを準備しておくことで、プロジェクトの継続性を担保しました。

アジャイル開発体制とスプリント運営

PoC段階では変更要求が頻発するため、アジャイル開発手法を採用しました。

私は1週間スプリントで進行し、毎週金曜日にデモンストレーションとレトロスペクティブを実施する運営にしました。

開発チームは4名(フロントエンド1名、バックエンド2名、AIエンジニア1名)の小規模構成とし、意思決定の迅速化を図りました。

デイリースタンドアップでは進捗だけでなく、技術的な課題や仕様の曖昧な部分を積極的に共有し、早期解決を心がけました。

ユーザーフィードバック収集と改善サイクル

PoCの価値を最大化するため、実際のエンドユーザーからのフィードバックを継続的に収集しました。

私は週に2回、15分程度のユーザーインタビューを実施し、使い勝手、回答の適切性、新たな要望などを詳細にヒアリングしました。

フィードバックは「即座に対応可能」「次スプリントで対応」「本格運用時に検討」の3つに分類し、優先順位を明確にしました。

効率的な作業環境として、ロジクール MX KEYS (キーボード) や ロジクール MX Master 3S(マウス) を活用し、開発メンバーの生産性向上も図りました。

意思決定の基準: PoC成功基準の達成度、ユーザーフィードバックの質、技術的実現可能性で本格運用への移行を判断します。

本格運用フェーズの品質管理とガバナンス

品質保証体制とテスト戦略

本格運用移行前には、包括的な品質保証体制を構築します。

私が設計したテスト戦略では、単体テスト、統合テスト、システムテスト、ユーザー受け入れテストの4段階で品質を担保しました。

特にAI機能については、同一質問に対する回答の一貫性、想定外の入力に対する適切なエラー処理、セキュリティ脆弱性の有無を重点的にチェックしました。

負荷テストでは、想定ユーザー数の3倍のトラフィックでも安定動作することを確認し、スケーラビリティの実証を行いました。

運用監視とインシデント対応

AIエージェントの運用では、システム監視とAI出力の品質監視の両面が重要です。

私は24時間365日の監視体制を構築し、レスポンス時間、エラー率、リソース使用率をリアルタイムで追跡しました。

AI出力の品質監視では、回答精度の低下、不適切な内容の生成、偏見のある回答などを検出するアラート機能を実装しました。

インシデント発生時の対応手順も標準化し、重要度に応じたエスカレーション体制を明文化しています。

セキュリティ強化と情報漏洩対策

AIエージェントは大量の社内データにアクセスするため、セキュリティ対策は最重要課題です。

私が実装した対策には、多要素認証、IPアドレス制限、アクセスログの詳細記録、定期的な権限見直しが含まれます。

データの暗号化は保存時と転送時の両方で実施し、暗号鍵の管理も専用のキー管理サービスを使用しています。

作業環境のセキュリティ向上には オカムラ シルフィー (オフィスチェア) のような集中できる環境整備も重要で、長時間の監視業務での疲労軽減を図りました。

意思決定の基準: 品質テスト結果、セキュリティ監査通過、運用体制の整備状況で本格運用開始を決定します。

効果測定とスケーリング戦略

KPI設定と定量評価

AIエージェントの導入効果を正確に把握するため、多角的なKPIを設定しました。

私が設定したKPIには、「業務効率化」「コスト削減」「ユーザー満足度」「システム稼働率」の4つのカテゴリがあります。

業務効率化では、問い合わせ対応時間の短縮率、自己解決率の向上、担当者の残業時間削減を追跡しました。

コスト削減では、人件費、外部委託費、システム運用費の総合的な変化を月次で測定しています。

週次でのKPIレビューでは、セカンドブレイン の手法を参考に、データの可視化と洞察の抽出を効率化しました。

継続改善プロセスの確立

AIエージェントは継続的な改善が成功の鍵となるため、PDCAサイクルを確立しました。

私は月次で改善タスクを洗い出し、優先度に応じて実装スケジュールを調整する運用にしています。

改善項目は「機能追加」「精度向上」「UI/UX改善」「パフォーマンス最適化」に分類し、バランスよく取り組むようにしました。

ユーザーからの新たな要望については、「影響度」「実装コスト」「技術的難易度」の3軸で評価し、投資対効果の高いものから順次対応しています。

組織展開とナレッジ共有

成功したAIエージェントを他部門に展開する際は、横展開戦略が重要です。

私は導入成功事例をまとめたケーススタディを作成し、他部門のマネージャー向けに説明会を開催しました。

技術的なナレッジは社内Wikiとして整備し、開発・運用手順を標準化しました。

展開時の注意点として、部門ごとの業務特性に合わせたカスタマイズが必要であり、一律の導入ではなく個別対応が成功の秘訣です。

関連する技術情報は 【2025年最新】CursorでローカルLLMを使いこなす完全ガイド|コスト削減とプライバシー保護を両立する設定術 も参考になります。

意思決定の基準: KPI達成度、継続改善の実施状況、組織全体への波及効果で投資継続を判断します。

長期運用とエコシステム構築

AI人材育成と社内スキル向上

AIエージェントの長期運用には、社内でのAIリテラシー向上が欠かせません。

私は全社員向けのAI基礎研修、管理職向けのAI活用戦略研修、技術者向けの実装スキル研修の3層構造で教育プログラムを設計しました。

実践的なハンズオン研修では、簡単なプロンプトエンジニアリングから始めて、段階的にスキルアップできるカリキュラムを作成しました。

外部の専門家を招いた勉強会も月1回開催し、最新トレンドのキャッチアップを継続的に行っています。

パートナーエコシステムの構築

AIエージェントの機能拡張には、外部パートナーとの連携が重要な役割を果たします。

私が構築したエコシステムには、AIベンダー、システムインテグレーター、コンサルティング会社、大学研究機関が含まれます。

定期的なパートナー会議を開催し、技術ロードマップの共有、共同研究プロジェクトの企画、人材交流プログラムの実施を行っています。

オープンソースコミュニティへの貢献も積極的に行い、業界全体の発展に寄与することで、長期的な競争優位性を確保しています。

次世代技術への対応戦略

AI技術の進歩は非常に速いため、次世代技術への対応戦略を常に検討しています。

私は四半期ごとに技術トレンドレビューを実施し、新しいAIモデル、フレームワーク、開発手法の評価を行っています。

実験的プロジェクトとして、マルチモーダルAI、エージェント間連携、リアルタイム学習などの先進技術の検証も並行して進めています。

技術投資の判断では、「技術的成熟度」「ビジネス価値」「実装リスク」を総合的に評価し、段階的な導入を心がけています。

組織全体のプロジェクト管理については 【2025年最新】Git運用戦略完全ガイド|チーム開発で失敗しないブランチ管理術 の手法も活用できます。

意思決定の基準: 人材育成の進捗度、パートナー連携の効果、次世代技術の戦略的価値で長期投資を決定します。

まとめ

今回ご紹介した社内AIエージェント立ち上げロードマップは、企画から長期運用まで一貫した視点で体系化した実践的な手法です。

- 目的明確化と体制構築で確実な基盤を作る

- MCP選定と技術アーキテクチャで拡張性を確保する

- PoC実装とアジャイル運営で迅速な価値検証を実現する

- 品質管理とガバナンスで安全な本格運用を実現する

- 効果測定と継続改善で投資対効果を最大化する

- 長期運用とエコシステム構築で持続的な競争優位を確立する

AIエージェント導入は単なる技術プロジェクトではなく、組織変革を伴う戦略的取り組みです。

段階的なアプローチと継続的な改善により、確実な成果を上げることができます。

本記事が皆さまのAIエージェント導入プロジェクトの成功に貢献できれば幸いです。