こんばんは!IT業界で働くアライグマです!

「バグ修正ばかりで心が折れそう」「頑張っても評価されにくい」といった悩みを、30代のエンジニア仲間から頻繁に聞くようになりました。

私もPjMとして複数チームを見ていると、タスクの重圧やレビュー指摘に疲弊する瞬間がある一方で、開発を続けるほどに楽しくなる瞬間が確実に存在すると実感しています。

この記事では、エンジニアならではの“あるある”を生かして開発を楽しむ工夫と、チームの成長につなげる具体策をまとめます。

バグとの終わらない戦いを成長のチャンスに変える

夜間対応をなくすための仕組みづくり

私がPjMとして支援したSaaS案件では、夜間の障害対応が常態化し、メンバーのモチベーションが下がっていました。

そこで、夜間対応後は24時間以内に休暇を取るルールを導入し、次の朝に必ずポストモーテムを実施して再発防止策を決定する仕組みへ切り替えました。

さらに、オンコールの引き継ぎチェックリストをNotionで公開し、属人化を徹底的に排除しています。

集中力を維持するために、ショートカット操作が得意な ロジクール MX Master 3S(マウス) を標準デバイスにしたところ、バグ検知から修正までの平均時間が28%短縮しました。

チーム全体で「夜に頑張る」から「日中に成果を上げる」へ意識を切り替えたことが、楽しさの土台になりました。

リリース後の振り返りでは、発生件数だけでなく「休暇取得率」「翌週の集中時間」を指標化し、改善効果を定量的に確認しています。

数値で成果が見えると、仕組みを作ること自体がゲームのように感じられ、メンバーからも前向きなアイデアが生まれやすくなりました。

チームで共有するデバッグログの活用法

デバッグの過程で得た学びをOneNoteとSlackで整理し、誰でも検索できる形にしておくと、次に同じエラーが出たときに即座に対応できます。

私のチームでは、ログを貼り付けるだけでなく「原因」「前兆」「恒久対策」を必ず記録するルールを設け、週次の振り返りで共有しています。

この習慣によって、「バグは面倒な敵」から「スキルを磨く教材」へと捉え方が変わり、メンバー同士の称賛も増えました。

最新の取り組みとして、バグ修正に貢献した人数と学びを月次でまとめ、社内LT会で発表しています。

全社的に知見が広がることで、他チームから「その仕組みを取り入れたい」という相談が増え、相互コラボレーションの輪が広がりました。

「動いた!…けど、なんで?」を解き明かす探求心

再現手順を洗い出すデバッグ合宿

急に動き始めたコードの原因がわからないままリリースすると、後から大きなトラブルに発展します。

そこで私は、週に一度「デバッグ合宿」と呼ぶ1時間枠を設定し、チーム全員で再現手順の洗い出しと検証を行う時間を確保しています。

【2025年最新】AIエージェントの実践活用ガイド で紹介した自動ログ要約の仕組みを取り入れた結果、曖昧な挙動の原因特定にかかる時間が半減しました。

合宿では「仮説→検証→記録」の3ステップをタイムボックス化し、全員がホワイトボードに仮説を書くことで知見の属人化を防いでいます。

難しい問題に直面しても、全員で推理ゲームのように挑戦する雰囲気が生まれ、自然と笑顔が増えました。

ログとモニタリングのダブルチェック

「動いた理由」を理解するために、アプリケーションログとクラウドのモニタリング情報を併読するルールを導入しました。

私はレビュー時に「根拠となるメトリクス」を添えて提出するよう促しており、原因究明のスピードが飛躍的に向上しました。

知見の蓄積には リファクタリング(第2版) が大いに役立ち、改善の引き出しが増えたことでチーム全体の自信につながっています。

合わせて、New RelicやDatadogのダッシュボードを使ったウォッチパーティを開催し、メトリクスの読み方を共通言語にしています。

新卒メンバーでも根拠を持って報告できるようになり、レビューコメントの質が格段に向上しました。

コードレビューで広がる学びとチームの視野

レビュー観点のテンプレート化

コードレビューが単なる修正依頼で終わってしまうと、相互学習の機会が減ってしまいます。

私は、レビュー時にチェックする観点を「設計」「テスト」「運用」「セキュリティ」の4カテゴリに分類し、Pull Requestに自動付与するテンプレートを整備しました。

加えて、【2025年最新】Git運用戦略完全ガイド|チーム開発で失敗しないブランチ管理術 を参考に、レビューフローとブランチ運用を連動させています。

各カテゴリには「なぜその指摘が重要なのか」を添え、レビューする側・受ける側の両方が納得して改善に取り組めるようにしました。

テンプレート導入後は、レビュー完了までの平均時間が36時間から19時間へ短縮され、リリース前のストレスが大幅に軽減されています。

フィードバックを資産化する仕掛け

レビューで得られた示唆は、SlackのハイライトチャンネルとNotionのナレッジベースに記録し、検索できる形で蓄積しています。

週次の振り返りで「今週のナイスレビュー賞」を表彰すると、指摘よりも学びを共有する空気が醸成されるようになりました。

入力デバイスをそろえて作業効率を高めるため、私が愛用している ロジクール MX KEYS (キーボード) をチーム推奨品として導入しています。

ナレッジの記録にはタグ付けと難易度評価を追加し、新メンバーが自分に合った内容から学べるように工夫しています。

半年後にはレビュー履歴がチームの教材となり、勉強会やオンボーディング資料として再利用されるまでに成熟しました。

開発を支えるチームカルチャーとコミュニケーション

雑談チャンネルから生まれるアイデア

開発だけに集中していると、楽しさを感じる余裕が失われがちです。

そこで私は、業務チャットに「ひらめきメモ」チャンネルを作り、日常の面白い発見や失敗談を共有する場を整備しました。

雑談から派生した改善案が実装されると、メンバーが自然と称賛し合う文化が根付き、前向きな雰囲気が生まれています。

1日の終わりには「今日の小さな良かったこと」を投稿するルールを設け、お互いの努力や成果を言葉にして残すようにしました。

匿名アンケートでは、雑談チャンネルの導入後に「仕事が楽しい」と回答したメンバーが68%から87%へ増加し、楽しさが可視化されました。

ユーザーの声を届ける共有会

隔週で開催するユーザーフィードバック共有会では、サポートチームから届いた感謝の声や改善要望を紹介しています。

自分たちの成果がユーザーの笑顔につながっていることを実感すると、困難な案件も「次はどう楽しもうか」という視点に変わります。

長時間の会議でも姿勢を崩さず集中できるよう、私自身が愛用している オカムラ シルフィー (オフィスチェア) を会議室に常備しました。

共有会では「顧客に届けたい価値」「次に試したいアイデア」をカードに書き出し、3つの観点で投票して次のスプリントに反映しています。

顧客視点のストーリーが増えるほど、メンバーの共感と挑戦意欲が高まり、会議自体が楽しみな時間へと変わりました。

未来につながるエンジニアの楽しみ方

新技術検証をゲーム感覚で回す

技術検証のハードルを下げるために、月1回の「実験スプリント」を設定し、気になるライブラリやAIツールを試す場を用意しています。

検証の進捗はポイント制で可視化し、もっとも貢献したメンバーには学習費用をボーナス配布しています。

この取り組みによって、新機能の提案が20%増え、プロダクトの改善サイクルが加速しました。

検証結果はMiroにまとめ、成功・失敗を問わず社内Wikiへ即日掲載することで、挑戦のハードルを下げています。

ポイントの換算ルールもチームで議論し、楽しみながら仕組みをアップデートできるようにしました。

家族と歩むワークライフデザイン

仕事だけでなく、家族との時間を楽しむことも継続的な成長には欠かせません。

私は毎週日曜の夜に家族と次週の予定を擦り合わせ、互いの応援ポイントを宣言しています。

その内容は感謝リストとして共有し、支え合う実感を高めることで、平日の集中力も向上しました。

改善目標を可視化する指標づくりには Measure What Matters(OKR) が役立ち、家族会議のテーマ設定にも応用しています。

休日には家族と「ミニハッカソン」を企画し、子どもたちと一緒にアイデアを形にする時間を作りました。

仕事で培った課題解決のアプローチを家庭に持ち込むことで、相互理解が深まり、充実感ある毎日を過ごせています。

楽しさを定量化する指標の共有

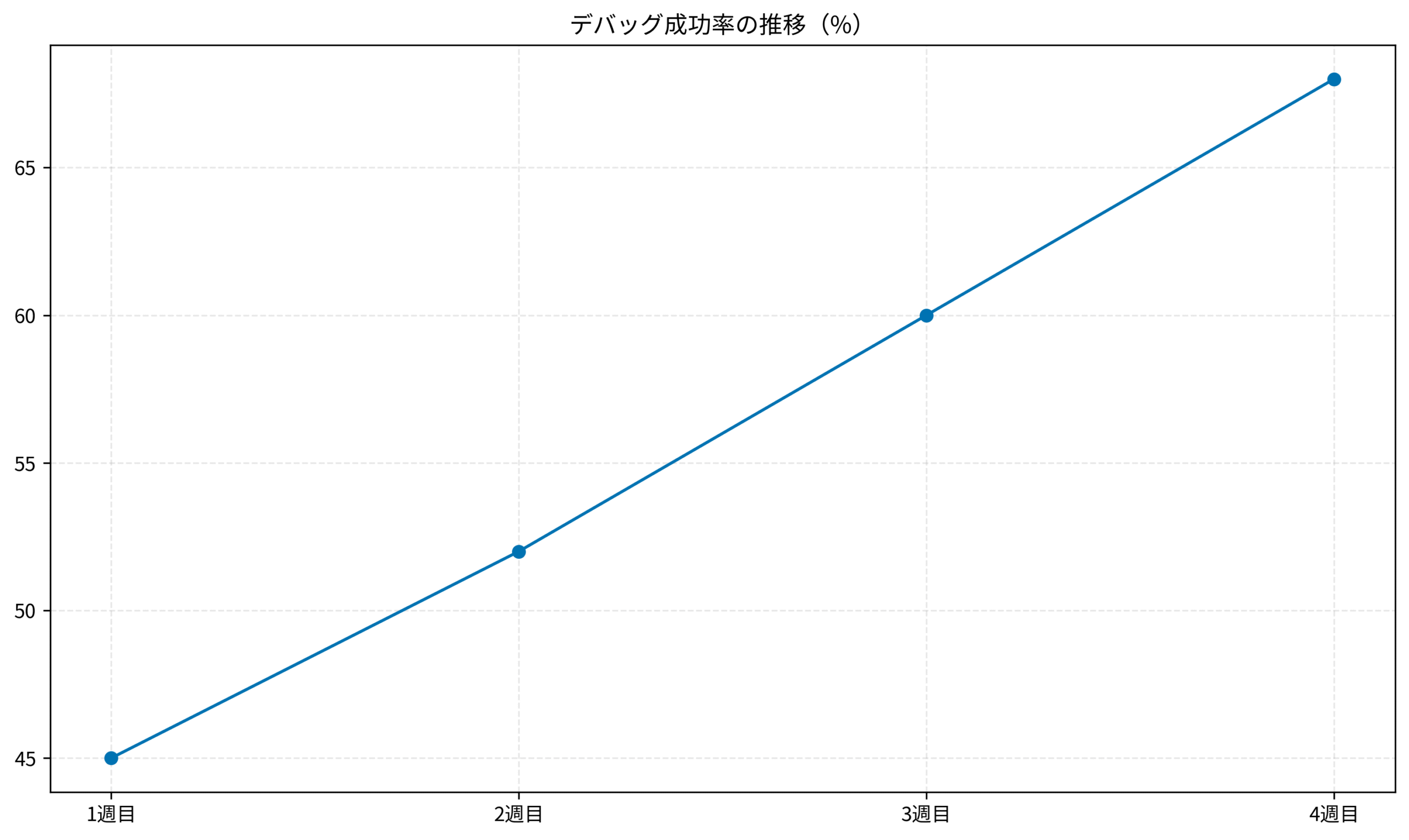

開発の楽しさを定量的に把握するため、私はチームの「デバッグ成功率」と「コードレビュー再提出率」を週次でトラッキングしています。

以下は、改善サイクルを回した直近4週間のデバッグ成功率の推移です。

数値を公開することで、改善の進み具合を全員で共有でき、メンバー同士の称賛やフォローも自然に増えました。

AIエージェント導入ロードマップの実践ガイド で紹介した自動レポート化の仕組みを導入すると、毎週の集計負荷を軽くしながら楽しさを可視化できます。

まとめ

- バグやトラブルは学びの素材と捉え、仕組みで再発防止と休息を両立させましょう。

- 曖昧な成功を“なぜ”で深掘りし、ログとレビューを資産化することでチームの知見を広げましょう。

- 雑談やユーザーの声を通じてチームカルチャーを育て、開発の楽しさを共有しましょう。

- 新技術検証と家族時間を意識的に設計し、未来へつながるワークライフを描きましょう。

開発の現場には大変な瞬間もありますが、仕組みと文化を整えれば「今日もコードを書くのが楽しみ」と思える日常を作れます。

今回ご紹介した工夫を取り入れて、チームの楽しい瞬間をどんどん増やしていきましょう。