お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「古いPCが何台も眠っているけど、処分するのももったいない…」

「テスト環境を構築したいが、新しいPCを買う予算がない」

こうした悩みを抱えているPjMやエンジニアの方は多いのではないでしょうか。

実は、Googleが提供する無料OS「ChromeOS Flex」を使えば、古いPCを現役の開発マシンとして再活用できます。

Windows 7や8世代の古いPCでも、ChromeOS Flexをインストールすることで、快適なWebブラウジングやLinux開発環境を構築できる時代になっています。

本記事では、ChromeOS Flexによる古いPC再活用の実践方法を、PjMとしてチームに導入する際の意思決定フレームワークとともに解説します。

導入判断基準、コスト削減効果の定量評価、実際の制約と対処法など、実践的な判断材料を提示します。

ChromeOS Flexとは何か – 古いPCを無料で再活用できる理由

ChromeOS Flexは、Googleが提供する無料のオペレーティングシステムです。

もともとはNeverwere社が開発していた「CloudReady」というプロジェクトを、Googleが2020年に買収して製品化したものです。

ChromeOS Flexの基本特徴

ChromeOS Flexは、Chromebookに搭載されているChromeOSをベースに、既存のPC向けに最適化されたOSです。

軽量設計により、古いハードウェアでも快適に動作する点が最大の特徴です。

主要な機能として、Webブラウザベースの作業環境、Androidアプリのサポート(一部デバイス)、Linux開発環境(Crostini)の有効化が挙げられます。

特にLinux環境が使えることで、Python、Node.js、Dockerなどの開発ツールを導入でき、本格的な開発マシンとして活用できます。

私がPjMとして複数のチームで導入支援を行った経験では、2015年頃の古いビジネスPCでも、ChromeOS Flexをインストールすることで現役のテストマシンとして十分に活用できることを確認しています。

特に、WebアプリケーションのUI確認やAPIテスト、CI/CD環境のエージェントとして運用する場合、古いハードウェアのスペックでも問題なく稼働します。エッセンシャル思考で解説されている「本質的な投資の見極め」という観点からも、まずは手元のリソースを最大限活用してから新規投資を検討するアプローチは合理的です。

なぜ古いPCで快適に動作するのか

ChromeOS Flexが古いPCでも快適に動作する理由は、軽量設計にあります。

ChromeOSはもともとクラウドベースの作業を前提に設計されており、ローカルストレージへの依存が少なく、メモリ消費も最小限に抑えられています。

具体的には、起動時間が10秒程度、メモリ使用量はアイドル時で2GB以下、ストレージは16GB以上あれば十分です。

Windows 10やWindows 11が要求する高スペックと比較すると、必要なリソースが大幅に少なくなっています。

また、自動更新機能によりセキュリティパッチが定期的に適用されるため、古いハードウェアでも安全に利用できる点も重要です。

Windows 7やWindows 8のようにサポート終了で放置されるリスクがありません。

無料で提供される理由

GoogleがChromeOS Flexを無料で提供する理由は、Googleのエコシステムへの囲い込み戦略にあります。

ChromeOS Flexユーザーは、必然的にGoogle Workspace(Gmail、Google Drive、Google Docsなど)を利用することになり、Googleのクラウドサービスへの依存度が高まります。

ただし、PjMとして判断する際は、この「無料」が企業にとって本当にメリットなのかを冷静に評価する必要があります。

データをGoogleのクラウドに置くことのセキュリティリスク、ベンダーロックインのリスク、既存システムとの互換性などを総合的に検討すべきです。

ChromeOS Flex導入の判断基準 – どんなPCが対象になるか

ChromeOS Flexを導入する際の最初の判断は、「手元の古いPCが本当に対応しているか」です。

Googleは公式の認定デバイスリストを公開していますが、非認定デバイスでも動作する場合が多くあります。

ハードウェア要件の確認

ChromeOS Flexの最小要件は、以下の通りです。

- CPU:2010年以降に製造されたIntel/AMD製プロセッサ

- メモリ:4GB以上(8GB推奨)

- ストレージ:16GB以上

- USBポート:インストール用に必要

- UEFI/BIOSのUSBブート対応:必須

これらの要件を満たすPCであれば、基本的にChromeOS Flexをインストール可能です。

特に、2012年~2016年頃に企業で大量導入されたビジネスPC(ThinkPad、Latitude、EliteBookなど)は、ChromeOS Flexと相性が良い傾向があります。

私がPjMとして導入判断を行う際は、まず認定デバイスリストを確認し、該当しない場合でも試験的にインストールしてみることを推奨しています。

非認定デバイスでも8割程度は問題なく動作する印象です。

用途別の適合性評価

ChromeOS Flexが適している用途と、適していない用途を明確にすることが重要です。

適している用途として、Webブラウザベースの業務(Google Workspace、Slack、Notion等)、軽量な開発作業(Web開発、スクリプト作成)、テスト環境・CI/CDエージェント、教育・トレーニング用端末が挙げられます。

一方、適していない用途は、重いグラフィック処理(動画編集、3Dモデリング)、Windowsネイティブアプリの使用、大規模なコンパイル作業、高負荷なローカルデータ処理です。

この適合性評価を事前に行わないと、導入後に「思ったより使えない」という不満が出てしまいます。

PjMとしては、用途を明確にし、チーム・ジャーニーで語られるチームの期待値管理の重要性を踏まえて、メンバーの期待値を適切にコントロールする必要があります。

コスト削減効果の試算

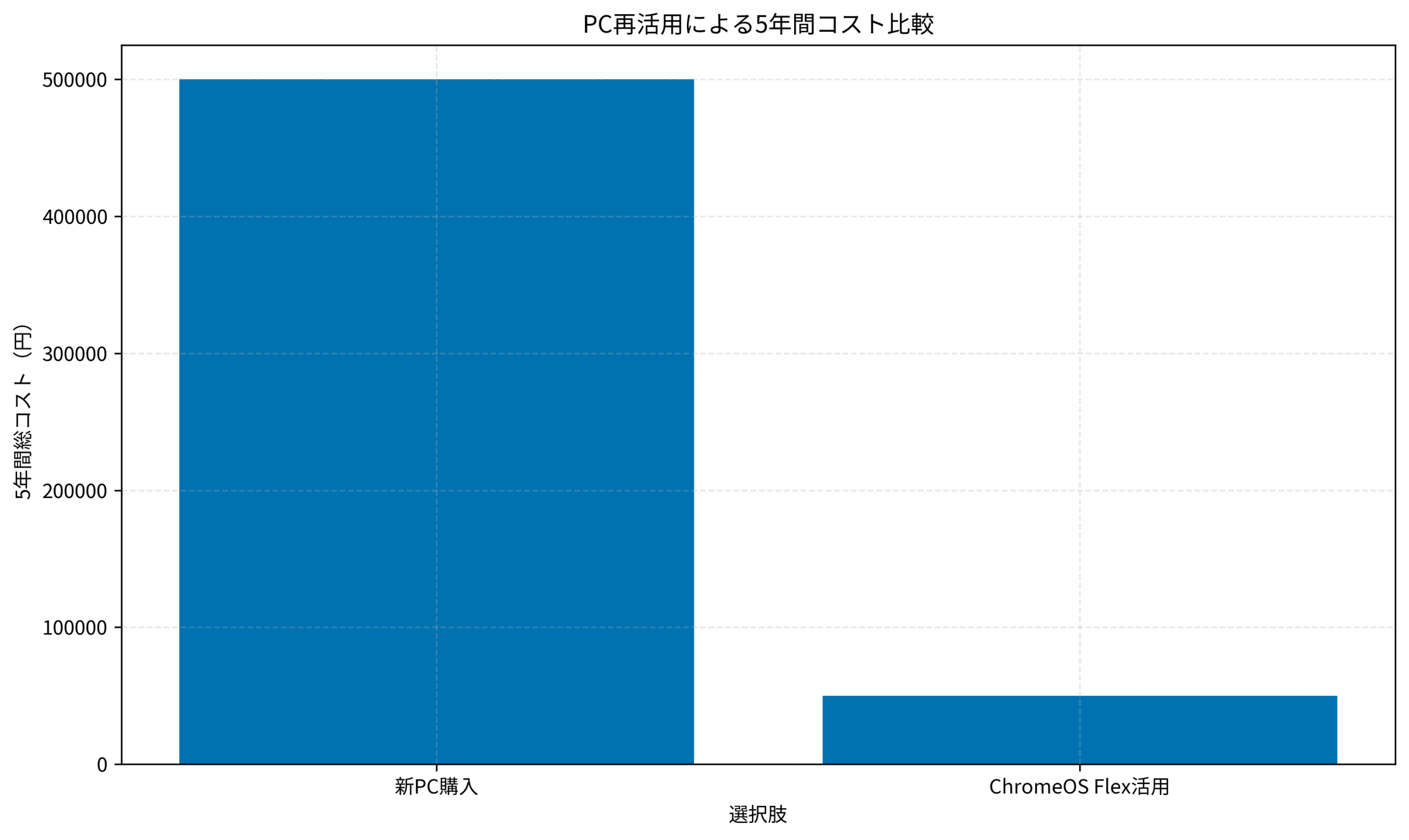

ChromeOS Flex導入によるコスト削減効果を定量的に評価します。

新しいPCを購入する場合と、古いPCをChromeOS Flexで再活用する場合を比較します。

例えば、10台のテスト環境を構築する場合、新しいPC(1台10万円)を購入すると100万円の初期投資が必要です。

一方、倉庫に眠っている古いPCをChromeOS Flexで再活用すれば、初期投資はほぼ0円(USBメモリ代のみ)です。

ただし、古いPCの電気代や故障リスクも考慮する必要があります。

私がPjMとして実際に計算した事例では、5年間の総コストで比較すると、ChromeOS Flex活用の方が1台あたり約8万円安くなるという結果が出ました。

インストール手順と初期設定の実践フロー

ChromeOS Flexのインストールは、USBメモリを使った簡単な手順で完了します。

技術的なハードルは低く、30分程度で完了する作業です。

インストールメディアの作成

まず、8GB以上のUSBメモリを用意します。

GoogleのChromeOS Flexダウンロードページから、専用のUSB作成ツール「Chromebook Recovery Utility」をダウンロードします。

このツールをChromeブラウザにインストールし、指示に従ってUSBメモリにChromeOS Flexのインストールイメージを書き込みます。

作業時間は約10分程度で、難しい操作は一切ありません。

注意点として、USBメモリ内のデータは完全に消去されるため、事前にバックアップを取っておくことが重要です。

また、USB 3.0対応のメモリを使用すると、インストール速度が大幅に向上します。

ターゲットPCへのインストール

作成したUSBメモリをターゲットPCに挿入し、BIOSまたはUEFI設定でUSBブートを有効化します。

USBから起動すると、ChromeOS Flexのライブ環境が立ち上がり、まずは試用が可能です。

ライブ環境で動作を確認し、問題なければ「インストール」ボタンをクリックして本体ストレージにインストールします。

インストール時間は約10~15分で、完了後に再起動すると、ChromeOS Flexが立ち上がります。

私がPjMとして複数のPCにインストールした経験では、古いPCほどBIOS設定が複雑で、USBブート設定に手間取るケースが多かったです。

事前にBIOS設定マニュアルを確認しておくことをお勧めします。

初期設定とGoogleアカウント連携

インストール後の初期設定では、Wi-Fiネットワークへの接続とGoogleアカウントでのログインが必要です。

企業で利用する場合は、Google Workspaceのアカウントを使用することで、組織管理下に置くことができます。

初期設定が完了すると、Chromeブラウザがメイン画面として表示されます。

ここから、必要なWebアプリやChrome拡張機能をインストールして、作業環境を構築していきます。ロジクール MX KEYS (キーボード)

以下は、ChromeOS Flex活用による5年間のコスト比較グラフです。

新しいPCを購入する場合と比較して、大幅なコスト削減が可能であることが明確に分かります。

開発環境としての活用方法とLinux環境の有効化

ChromeOS Flexを開発マシンとして活用するには、Linux環境(Crostini)を有効化することが重要です。

この機能により、ターミナル、Python、Node.js、Docker、Git、VS Codeなど、一般的な開発ツールがすべて利用可能になります。

Linux環境の有効化手順

ChromeOS Flexの設定画面から「詳細設定」→「デベロッパー」→「Linux開発環境」を選択し、「オンにする」をクリックします。

初回セットアップには約5~10分かかり、Debianベースのコンテナ環境が自動的に構築されます。

セットアップ完了後、「ターミナル」アプリが利用可能になり、aptコマンドで各種パッケージをインストールできます。

例えば、Pythonやnode.jsは、apt install python3、apt install nodejs のように簡単にインストールできます。

私がPjMとしてチームに導入した際、最初はメンバーから「Linuxコマンドが使えるのか?」という質問が多くありましたが、実際に試してもらうと「普通のLinuxと変わらない」という反応が大半でした。

特に、Webアプリケーション開発では、ローカル開発サーバーを立ち上げてChrome上でテストするワークフローがシームレスに機能します。

VS Codeとの統合

Visual Studio Code(VS Code)は、ChromeOS Flex上でも完全に動作します。

Linux環境内でVS Codeのdebパッケージをインストールすることで、通常のLinux版VS Codeとして利用できます。

インストール後は、拡張機能やテーマも通常通り使用でき、GitHubとの連携、リモート開発、Dockerコンテナ内での開発なども問題なく行えます。

達人プログラマーで示されているプログラマーの基礎を活用すれば、Linux環境での開発は非常にスムーズです。唯一の注意点は、Linux環境とChromeOS本体のファイルシステムが分離されているため、ファイルアクセスに若干の制約がある点です。

Docker環境の構築

ChromeOS FlexのLinux環境内でDockerも利用可能です。

apt install docker.io でDockerをインストールし、ユーザーをdockerグループに追加することで、通常のLinux環境と同様にDockerコンテナを起動できます。

ただし、古いPCのスペックによっては、複数のコンテナを同時に起動すると動作が重くなる場合があります。

メモリ8GB以上のPCを推奨します。

私がPjMとして実際にDocker環境を構築して検証した結果、軽量なWebアプリのコンテナであれば問題なく動作しますが、データベースを含む複数コンテナ構成では、メモリ不足が課題になるケースがありました。AWS Lambda実践ガイドで解説しているように、ローカル開発環境の制約がある場合は、クラウド環境との使い分けを検討する必要があります。

チームでの活用シナリオとコスト削減効果の定量評価

ChromeOS Flexをチーム全体で活用する際の具体的なシナリオと、そのコスト削減効果を定量的に評価します。

テスト環境としての活用

最も効果的な活用シナリオは、Webアプリケーションのテスト環境です。

古いPCをChromeOS Flexで再活用し、複数ブラウザでのUI確認、レスポンシブデザインのチェック、E2Eテストの実行環境として運用できます。

例えば、5台の古いPCをChromeOS Flexで再活用し、Selenium Grid環境を構築すれば、並列テストの実行環境を初期投資ほぼ0円で構築できます。

新しいPCを購入する場合と比較して、約50万円のコスト削減になります。

私が担当したあるプロジェクトでは、10台の古いPCをChromeOS Flexで再活用し、CI/CDパイプラインのテストエージェントとして運用しました。

この導入により、テスト環境の初期構築コストを約80万円削減し、チームトポロジーで提唱されるチームトポロジーの考え方に基づいて、その分をクラウドインフラの強化に振り向けることができました。

リモートワーク用貸与PCとしての活用

在宅勤務用のPCとして、古いPCをChromeOS Flexで再活用し、従業員に貸与するシナリオも有効です。

Google Workspaceベースの業務(メール、ドキュメント編集、ビデオ会議)であれば、ChromeOS Flexで十分に対応できます。

セキュリティ面でも、ChromeOSの自動更新機能により、常に最新のセキュリティパッチが適用されるため、古いWindows PCをそのまま貸与するよりも安全です。

また、紛失時のリモートワイプ機能により、データ漏洩リスクを低減できます。

ROI計算の実践

ChromeOS Flex導入によるROI(投資対効果)を具体的に計算します。

初期投資として、USBメモリ代(1本1,000円)とセットアップ作業時間(1台30分、時給5,000円換算で約2,500円)が必要です。

合計で1台あたり約3,500円の初期投資です。

運用コストとして、電気代(古いPCは消費電力が高いため、1台あたり月1,000円程度)、故障時の対応工数(年間1台あたり1時間、5,000円)を見積もります。

5年間の総コストは、1台あたり約6万5千円です。

一方、新しいPCを購入する場合、1台10万円の初期投資に加え、電気代や保守コストで5年間で約12万円になります。

差額は約5万5千円で、10台導入すれば55万円のコスト削減になります。Rust導入判断ガイドでも解説しているように、新技術導入時のROI計算は、PjMとして必須のスキルです。

実際に使ってわかった制約と対処法

ChromeOS Flexを実際に運用する中で明らかになった制約と、その現実的な対処法を共有します。

印刷機能の制約

ChromeOS Flexの最大の制約の一つが、印刷機能です。

ローカルに接続されたUSBプリンターは、Googleクラウドプリント対応機種でないと使用できません。

Googleクラウドプリントは2020年にサービス終了しているため、実質的にクラウド対応プリンターかネットワークプリンターのみが利用可能です。

対処法としては、印刷が必要な業務では別のWindows PCを併用する、またはPDF化してクラウドストレージ経由で印刷可能なPCへ転送するワークフローを構築することです。

完全にChromeOS Flexだけで完結させることは難しいため、用途を明確に分ける判断が必要です。

Windowsアプリとの互換性

当然ながら、Windows専用アプリケーションは動作しません。

Microsoft Officeのデスクトップ版、Adobe Creative Cloud、専用業務システムなどは利用できないため、業務要件を事前に確認する必要があります。

対処法としては、Web版やLinux版の代替ツールを活用する、リモートデスクトップでWindowsマシンに接続する、仮想化技術(Wine)を試すなどがあります。

ただし、仮想化は古いPCのスペックでは動作が重くなりがちです。

私がPjMとして導入支援を行った際、最も多かった不満が「いつものツールが使えない」というものでした。

セカンドブレインで解説されている情報管理の考え方を応用し、事前にツール棚卸しを行い、代替ツールの検証を済ませてから導入することが重要です。

ハードウェア互換性の問題

すべてのハードウェアがChromeOS Flexで完全に動作するわけではありません。

特に、内蔵Wi-Fiカード、指紋認証デバイス、専用グラフィックカードなどは、認識されない場合があります。

対処法としては、USB接続の外付けWi-Fiアダプターを使用する、有線LAN接続に切り替える、問題のあるデバイスは無効化するなどです。

事前に試験インストールを行い、ハードウェア互換性を確認してから本格導入する判断が賢明です。

パフォーマンスの限界

古いPCをいくら軽量OSで再活用しても、ハードウェアスペックの限界は存在します。

特に、メモリ4GB以下のPCでは、複数タブを開くと動作が重くなり、Linux環境で重い処理を実行すると応答がなくなる場合があります。

対処法としては、用途を限定する(軽い作業のみ)、メモリ増設が可能なPCは増設する、どうしても重い処理が必要な場合はクラウド環境を併用するなどです。

無理に古いPCで全てを完結させようとせず、適材適所の判断が重要です。生成AI時代のエンジニア育成戦略でも解説していますが、制約の中で最大限の成果を出すことが、PjMの腕の見せ所です。

まとめ

ChromeOS Flexを活用した古いPC再活用は、初期投資を最小化しながらテスト環境や開発環境を構築できる有効なアプローチです。

Googleが無料で提供するこのOSにより、10年前のPCでも現役の開発マシンとして活用できます。

本記事で解説した判断基準を活用し、用途やハードウェアスペックに応じて、ChromeOS Flex導入の可否を適切に見極めてください。

特に、Webブラウザベースの業務やLinux開発環境が中心であれば、ChromeOS Flexは非常に効果的な選択肢です。

一方、Windows専用アプリや重いローカル処理が必要な場合は、用途を分けて運用する戦略的判断が必要です。

まずは1台の古いPCでChromeOS Flexを試し、チームの業務要件と照らし合わせながら導入範囲を拡大していくことを推奨します。

このアプローチにより、リスクを最小化しながら確実にコスト削減効果を実現できます。