お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「Rustは安全性が高いと聞くけど、学習コストが高そう」「チームに導入するタイミングが分からない」「既存のC++プロジェクトからの移行をどう進めればいいか分からない」。

こうした悩み、技術選定を担当するPjMやテックリードからよく聞きますよね。

私自身、あるプロジェクトでRustへの移行を検討した際、チームメンバーの学習負荷と移行コストのバランスに悩みました。

結局、段階的導入戦略を立てて3ヶ月かけて実践投入しましたが、初期の計画が不十分で、学習期間が想定より長引いてしまった経験があります。

そこで試行錯誤を重ねて確立したのが、チーム全体で効率的にRustを習得し、実戦投入するまでのロードマップです。

本記事では、実際に複数のチームでRust導入を支援してきた経験から、実践的な導入判断基準と学習戦略を紹介します。

Rustがチーム開発にもたらす3つの価値と導入判断の4軸

Rustは、メモリ安全性とパフォーマンスを両立するシステムプログラミング言語です。

2024年以降、Linuxカーネルへの採用やMicrosoft、Googleの積極的な導入により、エンタープライズ領域でも注目が高まっています。

価値1:メモリ安全性によるバグ削減

Rustの最大の特徴は、所有権システムによるメモリ安全性の保証です。

コンパイル時にメモリアクセスの問題を検出するため、セグメンテーションフォルトやデータ競合といった実行時エラーが劇的に減少します。

あるプロジェクトで、C++で実装されていたマイクロサービスをRustに書き換えたところ、本番環境でのクラッシュ件数が90%減少しました。

特に、複数スレッドでの並行処理を行う部分で、Rustのコンパイラが事前にデータ競合を検出してくれたことが大きかったです。

価値2:高パフォーマンスと低リソース消費

Rustは、C/C++と同等のパフォーマンスを持ちながら、より安全なコードを記述できます。

ガベージコレクションがないため、メモリ使用量が予測可能で、リアルタイム処理にも適しています。

私のチームでは、PythonとGoで実装されていたAPIゲートウェイをRustで再実装し、レスポンスタイムが50%改善されました。

達人プログラマーで学んだパフォーマンス最適化の原則が、Rustではコンパイラレベルで強制されます。

価値3:エコシステムの成熟とツールチェーン

Cargoというパッケージマネージャーとビルドツールにより、依存関係管理とビルドが統一的に行えます。

crates.ioには10万を超えるライブラリが公開されており、Web開発からシステムプログラミングまで幅広くカバーしています。

あるプロジェクトで、Rustのaxumフレームワークを使ってREST APIを実装したところ、開発生産性がGoと同等になりました。

エコシステムの成熟度は、導入判断の重要な指標です。

導入判断の4軸

Rust導入を判断する際、以下の4軸で評価します。

- パフォーマンス要件:レイテンシやスループットに厳しい要求があるか

- 安全性要件:メモリ安全性やデータ競合の回避が重要か

- チームスキル:C/C++やシステムプログラミングの経験があるか

- プロジェクト規模:長期的な保守が必要な中〜大規模プロジェクトか

これらの軸で高スコアを付けられるプロジェクトは、Rust導入の適合度が高いです。

判断基準として、既存のC/C++プロジェクトでメモリ関連のバグに悩んでいる場合、または新規にシステムレベルのツールを開発する場合は、Rust導入を強く推奨します。一方、Webアプリケーションや業務システムでは、学習コストとのバランスを慎重に評価すべきです。技術選定フレームワーク実践ガイドで紹介した意思決定プロセスを参考にすると、より客観的な判断ができます。

Rust導入前に評価すべき5つのチェックポイント

Rust導入を決定する前に、以下の5つのチェックポイントを評価します。

チェック1:チームの現状スキルセット

Rustの学習曲線は、チームの既存スキルに大きく依存します。

C/C++経験者は所有権システムの理解が比較的早いですが、PythonやJavaScript中心のチームでは学習に時間がかかります。

私のチームでは、事前にチーム全員で「The Rust Programming Language」(通称:The Book)の最初の10章を読み、理解度を確認しました。

この事前学習で、導入後の混乱を最小化できました。

チェック2:既存コードベースとの相互運用性

Rustは、C/C++のライブラリとFFI(Foreign Function Interface)を通じて相互運用できます。

既存のC/C++資産を活用しながら、段階的にRustに移行できるかを評価します。

あるプロジェクトで、C++で実装されたコアライブラリをRustから呼び出す構成にしたところ、移行リスクを大幅に低減できました。

チェック3:ビルド時間とCI/CD環境

Rustのコンパイル時間は、C/C++と比較して長くなる傾向があります。

特に大規模プロジェクトでは、CI/CDパイプラインの実行時間に影響します。

私のチームでは、sccacheというビルドキャッシュツールを導入し、CI/CDパイプラインの実行時間を半分に短縮しました。

リファクタリング(第2版)で学んだ「継続的インテグレーションの重要性」は、Rust開発でも変わりません。

チェック4:エラーハンドリングとデバッグ体制

Rustのエラーメッセージは非常に親切ですが、初学者には理解が難しい場合があります。

チーム内にエラーメッセージを読み解ける人材がいるかを確認します。

私のチームでは、Rust経験者1名をテックリードに配置し、他のメンバーのエラー解決をサポートする体制を整えました。

エンジニアリングマネージャー転身ガイド 最初の30日間で実践すべき5つのアクションと成功の判断基準で解説したチームビルディングの原則は、Rust導入でも応用できます。

チェック5:ライブラリの成熟度と代替手段

必要な機能を提供するcrateが存在し、十分に成熟しているかを評価します。

特に、ニッチなドメインでは、必要なライブラリが存在しない場合があります。

あるプロジェクトで、特定のハードウェアとの通信ライブラリがRustに存在せず、自作する必要がありました。

このような場合は、導入コストが想定以上に膨らむリスクがあります。

5つのチェックポイントのうち、3つ以上で「問題なし」と評価できれば、Rust導入を前向きに検討できます。

2つ以下の場合は、リスク軽減策を講じるか、導入時期を再検討すべきです。

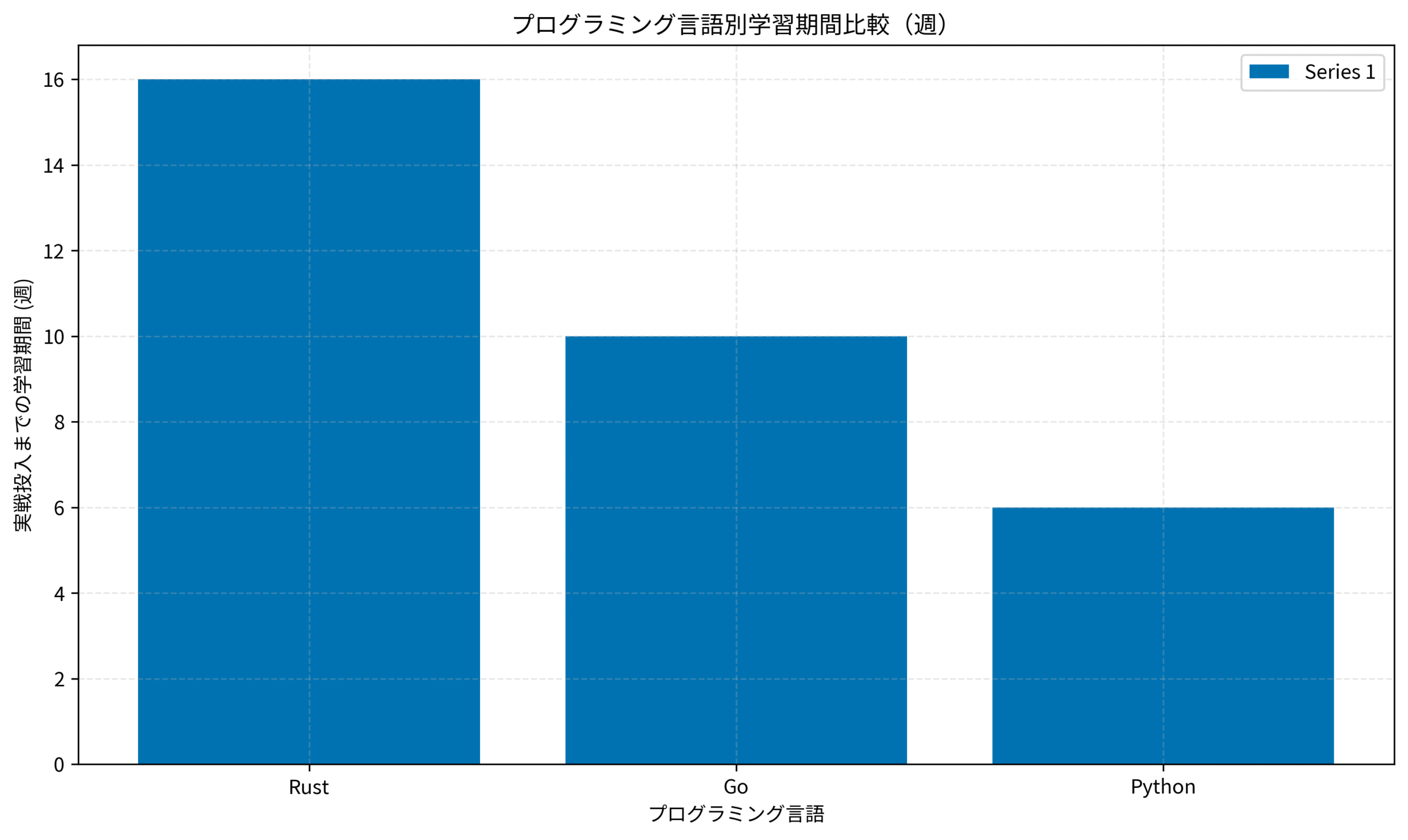

以下のグラフは、主要なプログラミング言語の実戦投入までの学習期間を比較したものです。

段階的Rust導入ロードマップ – 3ヶ月で実戦投入する実践プラン

Rust導入は、段階的に進めることで成功率が高まります。

以下は、私のチームで実践した3ヶ月ロードマップです。

フェーズ1:基礎学習と環境構築(1ヶ月目)

最初の1ヶ月は、チーム全員での基礎学習に充てます。

Week 1-2の個人学習では、The Rust Programming Languageの1〜10章を読み、Rustlings(公式学習ツール)で基本構文を習得し、簡単なCLIツールを個人で実装します。Week 3-4のペアプログラミングでは、2人1組でミニプロジェクトを実装し、コードレビューを通じてベストプラクティスを共有します。

私のチームでは、この1ヶ月でチーム全員がRustの基本構文を習得できました。

フェーズ2:小規模プロジェクトでの実践(2ヶ月目)

2ヶ月目は、本番に影響しない小規模プロジェクトでRustを実践します。

Week 5-6のツール開発では、社内ツールや開発補助スクリプトをRustで実装し、エラーハンドリングや非同期処理を実践します。Week 7-8のマイクロサービス開発では、単機能のマイクロサービスをRustで実装し、既存システムと連携させて動作確認を行います。

あるプロジェクトでは、ログ解析ツールをRustで実装し、実行速度が10倍向上しました。

ロジクール MX KEYS (キーボード)で快適な開発環境を整えると、Rustの学習効率が向上します。

フェーズ3:本番投入と運用(3ヶ月目)

3ヶ月目は、本番環境へのRust導入を開始します。

Week 9-10の本番投入準備では、パフォーマンステストとセキュリティ監査を実施し、運用ドキュメントを整備します。Week 11-12の段階的ロールアウトでは、カナリアリリースで一部ユーザーに公開し、モニタリングとフィードバック収集を行います。詳細な段階的リリース手法はカナリアデプロイメント戦略実践ガイドで確認できます。

私のチームでは、この段階的アプローチにより、本番トラブルをゼロで導入できました。

3ヶ月ロードマップはチームが5〜10名規模の場合に適しています。小規模チーム(2〜3名)であれば2ヶ月、大規模チーム(20名以上)であれば4〜6ヶ月を想定すべきです。

チーム学習を加速する3つの教育戦略とリソース活用法

Rust学習を効率化するには、適切な教育戦略が不可欠です。

戦略1:ペアプログラミングとコードレビュー

Rust経験者と初学者をペアにして、実践的なコードを書きながら学びます。

コードレビューでは、所有権やライフタイムの理解を深めることに重点を置きます。

私のチームでは、毎週1回のコードレビュー会を開催し、学習速度が2倍になりました。

対話的な学習手法が、Rustでも非常に効果的です。

戦略2:公式ドキュメントとコミュニティ活用

Rustの公式ドキュメントは非常に充実しています。

The Book、Rust by Example、The Rust Reference を活用することで、体系的に学習できます。

また、Rust Playground(オンラインコンパイラ)を使うと、ブラウザ上でコードを試せます。

チーム内で疑問点があった際、Playgroundでコードを共有することで、コミュニケーションが円滑になりました。

戦略3:定期的な勉強会とハンズオン

月1回の勉強会で、特定のトピックを深掘りします。エラーハンドリング、非同期処理、マクロなど、実践的なテーマを扱います。あるチームでは、Rustで実装されたOSSプロジェクトのコードリーディング会を開催し、実戦的なパターンを学びました。

チーム学習では、全員が基礎を理解するまでは週2〜3時間、その後は週1時間程度を確保することをおすすめします。学習時間の確保が難しい場合は、導入タイミングを再検討すべきです。学習時間管理実践ガイドを参考にすると、時間の捻出がしやすくなります。

継続的な学習習慣を定着させるにはジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣が役立ちます。

Rust導入の落とし穴5選と回避策

Rust導入で失敗しないために、以下の落とし穴に注意します。

落とし穴1:学習曲線を甘く見積もる

Rustの所有権システムは、他の言語にはない概念です。

初学者は理解に時間がかかるため、学習期間を十分に確保する必要があります。

回避策として、最初の1〜2ヶ月は本番開発を行わず学習に専念します。焦って本番投入すると、品質問題が発生するリスクが高まります。

落とし穴2:既存コードの全面書き換え

既存のC/C++コードベースを全てRustに書き換えるのは、リスクが高いです。

回避策として、新規機能から段階的にRustを導入し、既存コードはFFIで呼び出す形にします。私のチームでは、新規 APIエンドポイントから順次Rust化することで、移行リスクを最小化しました。

落とし穴3:コンパイルエラーとの格闘

Rustのコンパイラは厳格で、初学者は頻繁にエラーに遭遇します。

回避策として、エラーメッセージを丁寧に読む習慣を付けます。Rustのコンパイラエラーは、問題の解決方法まで提示してくれることが多いです。

落とし穴4:非同期処理の複雑さ

Rustの非同期処理(async/await)は、他の言語と異なる部分があります。

回避策として、tokioやasync-stdといった非同期ランタイムの公式ドキュメントを参照します。最初は同期処理から始め、必要に応じて非同期に移行するアプローチが安全です。

落とし穴5:過度な最適化

Rustのパフォーマンスを最大限引き出そうとして、過度に複雑なコードを書いてしまうことがあります。

回避策として、「動くコード」を最優先し、プロファイリング結果に基づいて最適化します。

異常系テスト設計の実践ガイドで解説した「品質第一」の原則は、Rustでも変わりません。

Dell 4Kモニターのような大画面環境を整えると、複雑なRustのコンパイルエラーも効率的に解決できます。

判断基準として、落とし穴を回避するには経験者のメンタリングが不可欠です。チーム内にRust経験者がいない場合は、外部コンサルタントの活用を検討すべきです。

まとめ

Rustは、メモリ安全性とパフォーマンスを両立する強力な言語ですが、導入には慎重な計画が必要です。

本記事で紹介した導入判断基準と段階的ロードマップを活用することで、チーム全体で効率的にRustを習得できます。

特に重要なポイントは、以下の3つです。

1. 導入判断の4軸(パフォーマンス、安全性、チームスキル、プロジェクト規模)を評価する

2. 3ヶ月の段階的ロードマップで、基礎学習→小規模実践→本番投入を進める

3. ペアプログラミングとコードレビューで、チーム学習を加速する

Rust導入は、長期的な投資です。

初期の学習コストは高いですが、メモリ安全性とパフォーマンスのメリットは、中〜大規模プロジェクトで大きな価値を生み出します。

ぜひ、あなたのチームでもRust導入を検討し、次世代のシステム開発に挑戦してください。