お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「エンジニアからマネージャーになったけど、何から手をつければいいのかわからない…」

2025年10月、はてなブックマークで注目された「最近エンジニアリングマネージャになったので、最近やっていることを紹介」という記事は、多くのエンジニアからの共感を集めました。

技術力を武器に活躍してきたエンジニアが、突然チームマネジメントの責任を負うことになり、何をどう進めればよいのか戸惑う姿は、私自身が経験してきた道のりと重なります。

本記事では、プロジェクトマネージャーとして複数のチームで新任EMの立ち上げ支援をしてきた経験から、エンジニアリングマネージャーへの転身における最初の30日間の実践的アクションを体系的に解説します。

EMとして直面する3つの壁の乗り越え方、チームビルディングと1on1の実践フレームワーク、技術的意思決定とプロジェクト管理の最適化手法まで、意思決定に必要な情報を網羅的にお届けします。

エンジニアリングマネージャーへの転身で直面する3つの壁

エンジニアからエンジニアリングマネージャーへの転身は、単なる役職の変更ではなく、キャリアの根本的な方向転換です。

多くの新任EMが最初に戸惑うのは、これまで培ってきたスキルセットと求められる能力の違いです。

私が過去に支援したある新任EMは、配属初日から「自分がコードを書く時間がほとんどない」という現実に直面し、大きなジレンマを抱えました。

朝から晩まで1on1やミーティングに追われ、夜になってようやくコードレビューに取りかかる毎日。

その時、彼が口にしたのは「自分は本当にチームに価値を提供できているのだろうか」という不安でした。

第1の壁:技術力vs人間力のバランス調整

EMへの転身で最初に直面するのが、技術力と人間力のバランス調整です。

技術力への執着からの脱却が必要になります。

エンジニアとして成功してきた人ほど、「自分が最も速く、最も正確に実装できる」という自負があります。

しかし、EMの役割はチーム全体の生産性を最大化することであり、自分が直接実装することではありません。

私が関わったあるEMは、メンバーの実装を見守りながら「自分なら30分で終わるのに」と歯がゆい思いをしていましたが、それは成長の機会をメンバーに与えるための必要な時間だと理解するまでに3か月かかりました。

人間関係構築スキルの習得も重要な課題です。

技術的な議論では論理と証拠で結論を出せますが、人間関係ではそうはいきません。

モチベーションの低下、メンバー間の軋轢、キャリアの悩みなど、正解のない問題に向き合う必要があります。

ある新任EMは、パフォーマンスが低下したメンバーに対して技術的なアドバイスばかりしていましたが、実は家庭の事情でメンタルが不安定だったことに気づくのに1か月かかりました。

コミュニケーションスタイルの変革では、技術者としての直接的な指摘から、マネージャーとしての配慮あるフィードバックへの転換が求められます。

「このコードは非効率だから書き直して」という指示は、「この部分の性能について一緒に考えてみませんか」という対話に変わる必要があります。

第2の壁:個人成果vsチーム成果の評価軸転換

エンジニアとしての成功は個人の技術力や実装速度で測定されますが、EMとしての成功はチーム全体のアウトプットで評価されます。

成果の見え方の変化に適応する必要があります。

個人貢献者として働いていた時は、自分が実装した機能がリリースされる度に達成感を得られました。

しかし、EMになると自分の直接的な成果は見えにくくなり、代わりにチームメンバーの成長やプロジェクトの成功という間接的な成果に喜びを見出す必要があります。

私が支援したあるEMは、「自分が何も作っていない感覚」に苦しんでいましたが、半年後には「メンバーが自分の想像を超える実装をしてくれたときの喜びは、自分が実装していた時以上だ」と語るようになりました。

評価基準の再定義も重要です。

個人としての技術的貢献度から、チームのベロシティ、品質指標、メンバーの成長率、離職率といった複合的な指標への転換が必要になります。

これには、自分自身の価値観を根本から見直す勇気が求められます。

時間配分の最適化では、コーディングに費やす時間を意図的に減らし、1on1、採用、技術選定、チーム外との調整などに時間を割く判断が必要です。

最初の30日間では、この時間配分を実験しながら自分なりの最適解を見つけていくことになります。

第3の壁:実装時間vs管理時間の取捨選択

EMとして最も難しい判断の一つが、実装に関わる時間と管理業務の時間配分です。

クリティカルパスの見極めが必須スキルとなります。

すべてのタスクに自分が関与すると、チームのボトルネックになってしまいます。

一方で、全く実装から離れると技術的な判断能力が鈍り、チームの信頼を失う可能性があります。

私が推奨しているのは、「チームの誰も経験したことがない技術領域」や「アーキテクチャの根幹に関わる部分」にのみ直接関与し、それ以外はメンバーに任せるという方針です。

委任とサポートのバランスも重要な判断軸です。

メンバーに任せた方が成長につながると分かっていても、納期やリスクを考えると自分でやった方が早いという葛藤は常に存在します。

ある新任EMは、重要な機能の実装を後輩に任せるべきか自分でやるべきか1週間悩み、最終的にペアプログラミングという形で両立させました。

結果として、後輩は大きく成長し、機能も予定通りリリースできたという成功体験を得ました。

技術的スキルの維持戦略では、完全にコーディングから離れないための工夫が必要です。

私が支援したEMたちの多くは、週に数時間を「技術実験時間」として確保し、新技術の検証やプロトタイプ作成に充てています。

これにより、技術的な勘を維持しながら、チームへの直接的な実装負荷は避けるというバランスを実現しています。

チーム運営の基礎を学ぶには、チーム・ジャーニーが実践的な指針を提供してくれます。

EMとして最初の30日間でやるべき5つのアクション

最初の30日間は、EMとしての基盤を作る重要な期間です。

焦らず着実に進めることが、その後の成功を左右します。

私が新任EMの立ち上げ支援をする際、必ず推奨している5つのアクションがあります。

これらは順番に実行する必要はありませんが、すべて30日以内に着手することを強くお勧めしています。

アクション1:全メンバーとの1on1設定と初回実施

最優先で取り組むべきは、チーム全員との1on1の設定です。

初回1on1の設計では、信頼関係の構築を最優先にします。

技術的な話題ではなく、キャリアの目標、現在の悩み、チームへの期待を丁寧に聞き出します。

私が支援したあるEMは、初回1on1で「あなたの強みは何だと思いますか」「今後どんなスキルを伸ばしたいですか」「チームで改善してほしいことは何ですか」という3つの質問を全員に投げかけ、その回答をもとに今後の支援方針を組み立てました。

定期1on1のリズム確立も初期に固めます。

週次30分が基本ですが、メンバーの経験値や状況に応じて頻度を調整します。

重要なのは、「いつでも相談できる」という安心感を持ってもらうことです。

ある新任EMは、カレンダーに全メンバーの定期1on1枠を確保し、「この時間は絶対に他の予定を入れない」というルールを自分に課しました。

傾聴スキルの実践では、自分の意見を言いたくなる衝動を抑え、まず相手の話を最後まで聞くことに集中します。

特に初期段階では、メンバーの本音を引き出すことが最優先です。

アクション2:技術スタックと システム全体像の把握

チームが扱っている技術と システムアーキテクチャを理解することは、技術的判断の基盤になります。

ドキュメントレビューから始めます。

システム構成図、技術選定の経緯、過去のポストモーテム、ADR(Architecture Decision Records)などを読み込みます。

これらが存在しない場合は、メンバーにヒアリングしながら自分で作成することで、理解を深めると同時にチームの資産を作ることができます。

コードベース探索では、すべてのリポジトリをクローンし、主要な処理フローを追跡します。

完全に理解する必要はありませんが、「どこに何があるか」「誰がどの領域に詳しいか」を把握しておくことが重要です。

私が支援したあるEMは、毎日1時間をコードリーディングの時間として確保し、1か月で全体像をつかみました。

技術的負債の棚卸しも初期段階で実施します。

メンバーに「今最もストレスを感じている技術的課題は何か」を聞き、優先順位をつけて改善計画を立てます。

この取り組みは、「新しいEMは技術的課題を理解してくれている」という信頼につながります。

アクション3:チーム文化と暗黙のルールの理解

公式なプロセスだけでなく、チームの暗黙のルールや文化を理解することが、スムーズな運営につながります。

オブザベーション期間の設定では、最初の2週間は積極的な変更を避け、チームの動きを観察することに徹します。

誰が発言力を持っているか、どんなコミュニケーションパターンがあるか、どこに摩擦があるかを見極めます。

ある新任EMは、初日から改善提案を連発して反発を受けましたが、別のEMは2週間観察してから提案したことで、スムーズに受け入れられました。

過去の経緯の確認も重要です。

「なぜこのプロセスになっているのか」を理解せずに変更すると、同じ問題が再発する可能性があります。

前任EMや長くチームにいるメンバーに、現在の体制になった背景を聞くことで、変更すべき点と維持すべき点が見えてきます。

心理的安全性の測定では、チームメンバーが本音を言える環境かどうかを評価します。

会議で全員が発言しているか、失敗を共有しやすい雰囲気があるか、新しいアイデアが尊重されているかなどを観察します。

アクション4:成果指標とゴールの明確化

チームとして何を目指すのか、どう成功を測定するのかを明確にします。

既存KPIの理解から始めます。

組織として設定されているOKRやKPIを確認し、それがチームの日常業務とどうリンクしているかを把握します。

もし既存の指標がチームの実態と合っていなければ、上位マネージャーと調整して見直しを提案します。

チーム独自の成功指標の設定も検討します。

デプロイ頻度、コードカバレッジ、インシデント発生率、メンバーの満足度など、チームの文脈に合った指標を追加します。

私が支援したあるEMは、「チームメンバーが毎週少なくとも1つ新しいことを学べているか」という定性的な指標を追加し、成長重視の文化を醸成しました。

短期・中期ゴールの共有では、最初の30日、90日、180日で達成すべき目標をチーム全体で共有します。

これにより、メンバーは何を優先すべきかが明確になり、自律的に動けるようになります。

アクション5:ステークホルダーマッピングと関係構築

EMの仕事はチーム内だけで完結しません。

他チーム、プロダクトマネージャー、経営層など、様々なステークホルダーとの関係構築が必要です。

ステークホルダーの特定では、チームに影響を与える人、チームからの情報を必要とする人、リソース配分を決定する人をリストアップします。

それぞれとの関係性、期待値、コミュニケーション頻度を整理します。

初回挨拶と期待値のすり合わせでは、主要なステークホルダーと1on1を設定し、相互の期待を確認します。

「チームからどんな情報がほしいか」「どんな頻度で報告すべきか」「困ったときにどう連携するか」を明確にします。

ある新任EMは、プロダクトマネージャーとの初回ミーティングで期待値のズレを発見し、早期に調整できたことで、後のトラブルを回避できました。

定期コミュニケーションの設計では、週次の進捗共有、月次のレビュー、四半期の戦略ミーティングなど、定例の場を設定します。

これにより、情報の透明性が高まり、突発的な問題への対応もスムーズになります。

チーム構造の最適化については、チームトポロジーが組織設計の指針を示してくれます。

チームビルディングと1on1の実践フレームワーク

EMの最も重要な責任の一つが、高いパフォーマンスを発揮できるチームを作ることです。

これは技術力だけでなく、心理的安全性、相互信頼、共通のビジョンという要素が組み合わさって実現します。

私がこれまで支援してきた成功しているEMたちは、全員が「1on1とチームビルディングに最も時間を投資している」と語っています。

逆に、技術的な判断は優れているのにチームがうまく機能していないEMは、この部分を軽視していることが多いのです。

心理的安全性の構築メカニズム

心理的安全性とは、チームメンバーが失敗を恐れずにリスクを取れる環境のことです。

失敗の共有文化を意図的に作ります。

EMが自分の失敗を率直に共有することで、メンバーも失敗を隠さずに報告できるようになります。

私が支援したあるEMは、週次ミーティングで「今週の学び」というセッションを設け、自分から「こういう判断ミスをして、こう修正しました」と話すことで、チーム全体の学習速度を上げました。

意見の対立を歓迎する姿勢も重要です。

技術的な議論で意見が分かれたとき、EMが一方的に決めるのではなく、双方の根拠を丁寧に聞き、チーム全体で最良の選択を探るプロセスを大切にします。

これにより、「自分の意見を言っても大丈夫」という安心感が生まれます。

個人の強みを活かす場の設計では、各メンバーが得意な領域で活躍できる機会を意図的に作ります。

フロントエンドが得意な人にはUI改善のリードを、パフォーマンスチューニングが得意な人には最適化プロジェクトを任せることで、チーム全体の専門性が高まります。

効果的なフィードバックの設計と実践

1on1でのフィードバックは、メンバーの成長を加速させる最も強力なツールです。

SBI(Situation-Behavior-Impact)フレームワークを活用します。

「先週の設計レビューで(状況)、代替案を3つ提示してくれた(行動)おかげで、チーム全体の理解が深まりました(影響)」という具体的なフィードバックは、抽象的な褒め言葉よりも効果的です。

ある新任EMは、このフレームワークを使い始めてから、メンバーが「何が評価されているのか」を明確に理解し、行動を再現できるようになったと報告しています。

ポジティブフィードバックとコーチングの比率は5:1が理想です。

改善点を伝える際も、まず良かった点を複数挙げてから、成長機会として改善点を提示します。

これにより、フィードバックが批判ではなく支援として受け取られます。

即時性と継続性のバランスでは、重要な行動はその場で褒め、改善点は1on1で落ち着いて話す、というタイミングを使い分けます。

日常的な小さな褒め言葉が積み重なることで、信頼関係が強化されます。

キャリア開発支援のロードマップ

メンバーのキャリア目標を理解し、そこに向けた成長機会を提供することがEMの重要な役割です。

キャリアゴールの明確化では、1on1で「5年後どうなっていたいか」「そのために今年伸ばすべきスキルは何か」を一緒に考えます。

全員がマネジメントを目指すわけではなく、技術を極めたい人、プロダクト寄りになりたい人など、多様なキャリアパスがあることを尊重します。

成長機会の割り当てでは、チャレンジングだが達成可能なタスクを意図的に任せます。

「ストレッチゴール」と呼ばれるこの領域で成功体験を積むことで、メンバーは大きく成長します。

私が支援したあるEMは、各メンバーに対して「今の能力で確実にできること70%、チャレンジ30%」という配分でタスクを割り当て、継続的な成長を実現しました。

学習機会の提供では、カンファレンス参加、書籍購入、オンラインコースの受講など、予算の範囲内で最大限のサポートをします。

また、社内勉強会の開催を奨励し、メンバーが学んだことを共有する場を作ることで、チーム全体の知識レベルが向上します。

関連する実践手法として、コードレビューベストプラクティスも参考になります。

技術的意思決定とアーキテクチャレビューの判断軸

EMは技術的な実装から一歩引いた立場ですが、重要な技術的意思決定においては最終的な責任を負います。

この役割をどう果たすかが、チームの技術的な方向性を大きく左右します。

私が過去に支援したあるEMは、新しいフレームワーク採用の判断を迫られた際、チームの意見が真っ二つに分かれて苦しんでいました。

片方のグループは最新技術による生産性向上を主張し、もう片方は学習コストとリスクを懸念していました。

彼がとった行動は、両グループに2週間のスパイクタスクを割り当て、実際のコードで検証してもらうというものでした。

結果として、データに基づいた議論ができ、チーム全体が納得する結論に至りました。

技術選定における多角的評価フレームワーク

新しい技術やツールを導入する際は、複数の視点から評価する必要があります。

技術的適合性の評価では、現在のシステムとの相性、パフォーマンス要件、スケーラビリティを検証します。

実際に小規模なプロトタイプを作成し、理論だけでなく実践で確認することが重要です。

私が推奨しているのは、「1週間のスパイクタスク」を設定し、実際の開発環境で試してみることです。

チームの習熟度とのマッチングも critical です。

最先端の技術であっても、チームが習得に苦労してプロジェクトが遅延しては意味がありません。

「チームの平均的なメンバーが1か月で生産的に使えるか」という基準で判断します。

ある新任EMは、Rustの採用を検討していましたが、チームの大半がJavaScript経験者だったため、TypeScriptに落ち着きました。

長期的なメンテナビリティの観点では、コミュニティの活発さ、ドキュメントの充実度、将来性を評価します。

5年後もサポートされているか、人材採用時に障壁にならないかを考慮します。

アーキテクチャレビューのチェックポイント

大きな設計変更や新機能のアーキテクチャレビューでは、以下の観点を押さえます。

非機能要件の充足確認では、パフォーマンス、セキュリティ、可用性、スケーラビリティが要件を満たしているかを検証します。

特にセキュリティは後から追加するのが困難なため、設計段階で十分に検討します。

技術的負債の予測と管理も重要な視点です。

完璧な設計は存在せず、どこかで妥協が必要です。

重要なのは、その妥協がどんな技術的負債を生むかを明示し、いつ解消するかの計画を立てることです。

私が支援したあるEMは、すべてのアーキテクチャレビューで「この設計で将来困ることは何か」「それはいつまでに解消すべきか」を必ず議論するルールを作りました。

代替案との比較では、最低2つの異なるアプローチを検討します。

「なぜこの方法を選んだのか」を説明できることで、後から振り返った時の判断根拠が明確になります。

技術的負債管理の実践手法

技術的負債は避けられないものですが、適切に管理することで制御可能になります。

技術的負債の可視化では、チームで共有できるバックログを作成します。

各負債に対して、ビジネスへの影響度、解消に必要な工数、優先順位を記録します。

ある新任EMは、Notionで技術的負債レジスタを作成し、週次ミーティングで状況をレビューしていました。

定期的な返済時間の確保も必須です。

スプリントの10〜20%を技術的負債の解消に充てるルールを設けることで、負債が無限に蓄積するのを防ぎます。

「新機能開発だけでなく、システムの健全性維持も価値である」という認識をステークホルダーと共有することが重要です。

負債の予防的対策では、コードレビューの基準を明確にし、新たな負債の混入を最小限に抑えます。

また、自動テストやリファクタリングツールを活用し、継続的に品質を保ちます。

目標管理の体系化には、Measure What Matters(OKR)のOKRフレームワークが効果的です。

プロジェクト管理とリソース配分の最適化手法

EMの重要な責任の一つが、限られたリソースで最大の価値を生み出すプロジェクト管理です。

これは単なるタスク管理ではなく、戦略的な判断と継続的な最適化が求められます。

私が過去に支援したある新任EMは、すべての要望を受け入れてチームが過負荷になり、品質が低下してインシデントが頻発するという悪循環に陥っていました。

そこで、「すべてをやる」から「最も重要なことを確実にやる」への転換を図りました。

優先順位付けのフレームワークを導入し、ステークホルダーに対して「これをやるなら、あれはできません」と明確に伝えるようにしたところ、3か月でチームの安定性が大きく向上しました。

スプリント計画と優先順位付けの実践

効果的なスプリント計画は、チームの生産性と満足度に直結します。

キャパシティの正確な把握から始めます。

チームの過去のベロシティを分析し、休暇や会議などのオーバーヘッドを考慮した現実的なキャパシティを算出します。

私が推奨しているのは、計画キャパシティを実測値の80%に設定し、バッファを持たせることです。

これにより、突発的な問題にも対応でき、チームが常に追い込まれる状態を避けられます。

RICE スコアリングによる優先順位付けでは、Reach(影響範囲)、Impact(影響度)、Confidence(確信度)、Effort(工数)の4つの指標でタスクを評価します。

この客観的な指標により、感情や政治的な要因を排除して合理的な判断ができます。

ある新任EMは、このフレームワークを導入してから、ステークホルダーとの優先順位に関する議論が建設的になったと報告しています。

技術タスクとビジネスタスクのバランスでは、新機能開発だけでなく、リファクタリング、パフォーマンス改善、技術的負債の解消にも時間を割きます。

長期的な生産性を維持するには、この投資が不可欠です。

リスク管理と contingency planning

プロジェクトには常にリスクが伴い、EMはそれを予測し対策を講じる責任があります。

リスクの早期識別では、技術的リスク(新技術の採用、複雑な統合)、リソースリスク(メンバーの退職、スキル不足)、外部リスク(依存サービスの変更、規制変更)を洗い出します。

週次のミーティングで「今週見えてきたリスクは何か」を必ず議論します。

リスクの定量化と優先順位付けでは、発生確率と影響度のマトリクスでリスクを評価します。

高確率・高影響のリスクには積極的な対策を、低確率・低影響のリスクは監視のみとするなど、メリハリをつけます。

コンティンジェンシープランの準備では、主要なリスクに対して「もし発生したらどうするか」のプランBを用意します。

すべてのリスクに対策は不要ですが、プロジェクトの成否を左右する critical なリスクには必ず代替案を持ちます。

ステークホルダーとのコミュニケーション戦略

プロジェクトの成功は、技術だけでなくステークホルダーとの関係性にも依存します。

定期的な進捗報告では、週次または隔週でステークホルダーに状況を共有します。

良いニュースだけでなく、問題や遅延も早期に伝えることで、信頼関係が構築されます。

私が支援したあるEMは、「No surprise policy(驚きなしポリシー)」を掲げ、悪いニュースほど早く伝えることを徹底していました。

期待値のマネジメントでは、「できること」と「できないこと」を明確に区別します。

すべての要望に「できます」と答えるのではなく、「これをやるには追加で2週間必要です」「この品質を保つにはこの機能は諦める必要があります」と選択肢を示します。

技術的な説明の翻訳も重要なスキルです。

非技術者のステークホルダーに対して、技術的な制約や判断をビジネス用語で説明する能力が求められます。

「マイクロサービス化が必要」ではなく「将来の機能追加を3倍速くするための基盤整備」という言い方をすることで、理解と支援が得られやすくなります。

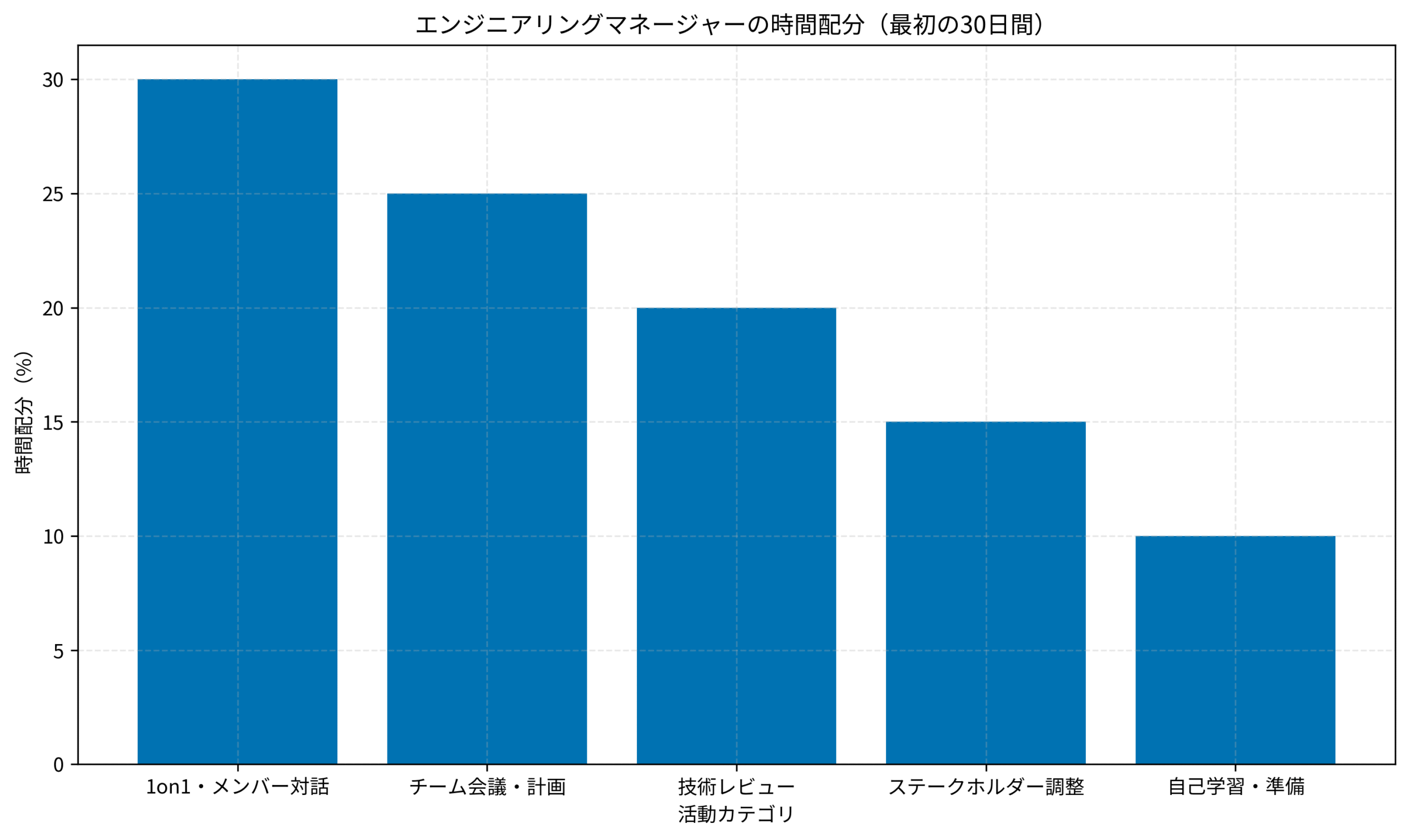

以下のグラフは、EMの最初の30日間における時間配分の理想的なモデルです。

このグラフから分かるように、1on1やメンバー対話に最も多くの時間(30%)を割くことが推奨されます。

次いでチーム会議や計画に25%、技術レビューに20%を配分します。

実装に直接関わる時間はあえて限定し、チーム全体のパフォーマンスを高めることに注力する時間配分が理想的です。

プロジェクト管理の判断基準については、システム思考12のアーキタイプで読み解くプロジェクト失敗パターンも参考になります。

キャリア開発と自己成長の継続戦略

EMになった後も、自分自身の成長を続けることが長期的な成功の鍵です。

マネジメント業務に追われて自己投資を怠ると、判断の質が低下し、チームに提供できる価値も減少します。

私が知っている優れたEMたちは、例外なく「学び続けること」を優先しています。

ある senior EM は、毎朝6時に起きて1時間の読書時間を確保し、年間50冊以上のマネジメント・技術書を読んでいました。

その知識が1on1での的確なアドバイスや、戦略的な意思決定につながっていたのです。

EMとしてのスキルマップと学習計画

EMに必要なスキルは多岐にわたり、計画的に習得していく必要があります。

必須スキルの棚卸しでは、ピープルマネジメント、プロジェクトマネジメント、技術的判断力、コミュニケーション、戦略思考という5つの柱を評価します。

それぞれのスキルで自分の現在地を把握し、優先的に伸ばすべき領域を特定します。

私が推奨しているのは、3か月ごとにこの自己評価を行い、成長を可視化することです。

学習リソースの選定では、書籍、オンラインコース、カンファレンス、メンターシップなど、自分に合った学習方法を組み合わせます。

アジャイルサムライのようなアジャイル開発の実践書や、エッセンシャル思考のような優先順位付けの思考法は、EMとしての判断力を高めるのに役立ちます。

実践を通じた学習が最も効果的です。

新しいファシリテーション手法を学んだら、次の週のミーティングで試してみる。

フィードバックのフレームワークを学んだら、次の1on1で実践する。

この即時適用のサイクルが、知識を実践的なスキルに変換します。

EMネットワークの構築と活用

同じ立場のEMとつながることで、悩みの共有や知見の交換ができます。

社内EMコミュニティへの参加では、定期的に他のEMと集まり、課題や成功事例を共有します。

「この状況でどう判断したか」「こんな問題にどう対処したか」という具体的な議論が、実践的な学びにつながります。

ある企業では、月次でEM勉強会を開催し、輪読会やケーススタディを行っていました。

社外ネットワークの拡大では、カンファレンスや勉強会に参加し、異なる組織のEMと交流します。

自社の常識が業界の非常識だったり、他社のベストプラクティスが自社に適用できたりすることがあります。

TwitterやLinkedInでEMコミュニティに参加することも、継続的な情報収集に有効です。

メンターとメンティーの両立では、自分より経験豊富なEMからアドバイスを受けつつ、新任EMに対して自分の経験を共有します。

教えることで自分の理解が深まり、学ぶことで新しい視点を得られる、という好循環が生まれます。

ワークライフバランスとバーンアウト予防

EMは責任が重く、常に誰かからの要求にさらされるため、バーンアウトのリスクが高い職種です。

境界線の設定では、勤務時間と私生活を明確に区切ります。

緊急時以外は夜間や週末にメールを見ない、休暇中は完全にオフラインにするなど、自分のルールを決めて守ります。

私が支援したあるEMは、18時以降はSlackをオフにし、朝の通勤時間に確認するというルールを作りました。

ストレスマネジメントの実践では、運動、瞑想、趣味など、ストレスを発散する手段を持ちます。

定期的な運動は、フィジカルだけでなくメンタルヘルスにも効果があることが研究で示されています。

あるEMは、毎朝のランニングを「動く瞑想」として活用し、その日の優先順位を考える時間にしていました。

燃え尽き症候群の兆候認識では、モチベーションの低下、睡眠障害、イライラの増加などの初期サインに気づいたら、早期に対策を講じます。

上司や人事に相談し、一時的に負荷を減らしたり、休暇を取ったりすることをためらわないでください。

チーム開発の実践的手法については、Git運用戦略完全ガイドも役立ちます。また、ファシリテーションスキルを体系的に学ぶには、ファシリテーション入門が実践的です。

まとめ

エンジニアリングマネージャーへの転身は、キャリアの大きな転換点です。

本記事で解説したように、技術力から人間力へ、個人成果からチーム成果へ、実装時間から管理時間へという3つの大きな壁を乗り越える必要があります。

最初の30日間で実施すべき5つのアクションは、全メンバーとの1on1設定、技術スタックの把握、チーム文化の理解、成果指標の明確化、ステークホルダーマッピングです。

これらを着実に実行することで、EMとしての基盤が固まります。

チームビルディングでは、心理的安全性の構築、効果的なフィードバックの実践、キャリア開発支援が重要な柱となります。

技術的意思決定では、多角的な評価フレームワーク、アーキテクチャレビューのチェックポイント、技術的負債の管理が求められます。

プロジェクト管理では、スプリント計画の最適化、リスク管理、ステークホルダーとのコミュニケーション戦略が成功の鍵です。

時間配分のグラフが示すように、1on1やメンバー対話に30%、チーム会議や計画に25%、技術レビューに20%を割くことで、チーム全体のパフォーマンスを最大化できます。

自己成長の継続戦略として、スキルマップに基づく学習計画、EMネットワークの構築、ワークライフバランスの維持が長期的な成功を支えます。

EMとしての最初の30日間は不安と戸惑いに満ちた期間かもしれませんが、それは誰もが通る道です。

焦らず、チームメンバーの声に耳を傾け、小さな成功を積み重ねていくことで、徐々に自分なりのマネジメントスタイルが確立されていきます。

本記事で紹介したフレームワークや実践手法を参考に、自信を持ってEMとしての第一歩を踏み出していただければ幸いです。