お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「法務業務にAIを導入したいけど、本当に使えるのか不安…」

「どの業務なら任せられて、どこまで人間が確認すべきか判断基準が分からない」

法務部門と協業するプロジェクトマネージャーなら、こうした悩みを一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

2025年10月、デジタル庁が「法務でAIがどこまで使えるか」を測る評価データセットを公開し、大きな注目を集めています。

本記事では、このデータセットの内容と実務への活用方法、そしてPjMとして法務AI導入プロジェクトを成功させるための判断フレームワークを、私自身の経験を交えながら詳しく解説します。

データセット活用により、導入後の精度予測やコスト対効果の事前評価が可能になり、プロジェクトの成功確率を大幅に高められます。

ぜひ最後までご覧ください。

デジタル庁が公開した「法務AI評価データセット」とは?

デジタル庁が2025年10月に公開した法務AI評価データセットは、契約書レビュー、法令文書検索、リスク分類など、法務業務の主要タスクでAIの性能を測定できるベンチマーク集です。

従来は「AIを導入してみないと分からない」という状況でしたが、このデータセットを使えば導入前に精度やコスト効果を予測できるようになりました。

データセットに含まれる主要な評価タスク

データセットは以下の6つのタスクカテゴリで構成されています。

- 契約書レビュー:不利条項の検出精度を評価

- 法令文書検索:関連条文の抽出精度を測定

- リスク分類:契約リスクレベルの自動判定

- 要約生成:長文法務文書の要約品質

- 質問応答:法務知識に基づく回答精度

- コンプライアンスチェック:法令遵守状況の判定

これらは実際の法務部門で日常的に発生する業務をカバーしており、実務での適用可能性が高い設計になっています。

評価指標と精度基準

データセットでは、各タスクに対してF1スコア、適合率、再現率などの標準的な機械学習評価指標が設定されています。

特に重要なのは、実務で許容できる最低精度ラインが明示されている点です。

例えば契約書レビューでは、不利条項の見逃し(False Negative)を最小化するため、再現率90%以上が推奨基準とされています。

一方で要約生成では、人間による最終確認を前提に、F1スコア70%以上であれば初稿作成ツールとして活用可能と評価されています。

なぜ今このタイミングで公開されたのか

背景には、生成AI技術の急速な進化と法務業務のデジタル化ニーズの高まりがあります。

ChatGPTやClaude等の大規模言語モデル(LLM)が法務文書を理解できる水準に達したことで、「使えるかもしれない」という期待が高まっていました。

しかし明確な評価基準がなく、多くの企業が導入判断に迷っている状況でした。

デジタル庁はこの課題を解決するため、官民連携で実際の法務文書データを匿名化して収集し、標準化されたベンチマークを整備したのです。

私がPjMとして関わった法務DXプロジェクトでも、「AIに何ができるのか」を経営陣に説明する際、客観的な評価データがないことが大きな障壁でした。

このデータセットがあれば、導入前のROI試算やリスク評価が格段にやりやすくなります。

なぜ今、法務業務でAI導入が求められるのか

法務部門は長年、属人化とリソース不足に悩まされてきました。

契約書レビュー1件に数時間かかり、専門知識を持つ担当者の負担が増加する一方で、ビジネススピードは加速しています。

AI導入は単なる効率化ではなく、組織の競争力を維持するための戦略的投資になっています。

法務人材不足と業務量増加のギャップ

経済産業省の調査によれば、企業法務担当者1人あたりの年間契約書処理数は過去5年で約1.5倍に増加しています。

一方で法務人材の採用市場は逼迫しており、即戦力となる経験者の確保が困難な状況です。

この状況で従来の業務フローを維持すると、レビュー待ち時間が長期化し、ビジネス機会の損失につながります。

実際に私が支援した企業では、契約締結までのリードタイムが平均3週間に達しており、営業部門から強い改善要求が出ていました。大規模言語モデルの書籍を活用した法務AI導入により、初回ドラフト生成や定型条項チェックを自動化し、専門家は高リスク案件に集中できる体制を構築しました。

コンプライアンス強化の必要性

個人情報保護法、下請法、独占禁止法など、企業が遵守すべき法令は年々増加しています。

手作業でのチェックでは見逃しリスクが高く、一度のコンプライアンス違反が企業の信用を大きく損ないます。

AIによる自動チェック機能は、人間の疲労や注意力低下に左右されず、一定の品質を維持できる点で優れています。

特に大量の契約書を扱う企業では、統一された基準でリスク判定できることが大きなメリットです。

グローバル競争での遅れを取り戻す

欧米の大手法律事務所や企業法務部門では、すでにAIツールの活用が標準化されています。

日本企業が従来のやり方に固執すれば、意思決定速度やコスト競争力で差をつけられる可能性があります。

ただし、やみくもに導入すれば成功するわけではありません。

次のセクションでは、データセットを活用した実装内容と評価基準について詳しく見ていきましょう。

法務AI評価データセットの実装内容と評価基準

デジタル庁のデータセットは、技術評価だけでなく実務適用性も考慮した設計になっています。

ここでは具体的な評価軸と、実際にAIシステムを構築する際の活用方法を解説します。

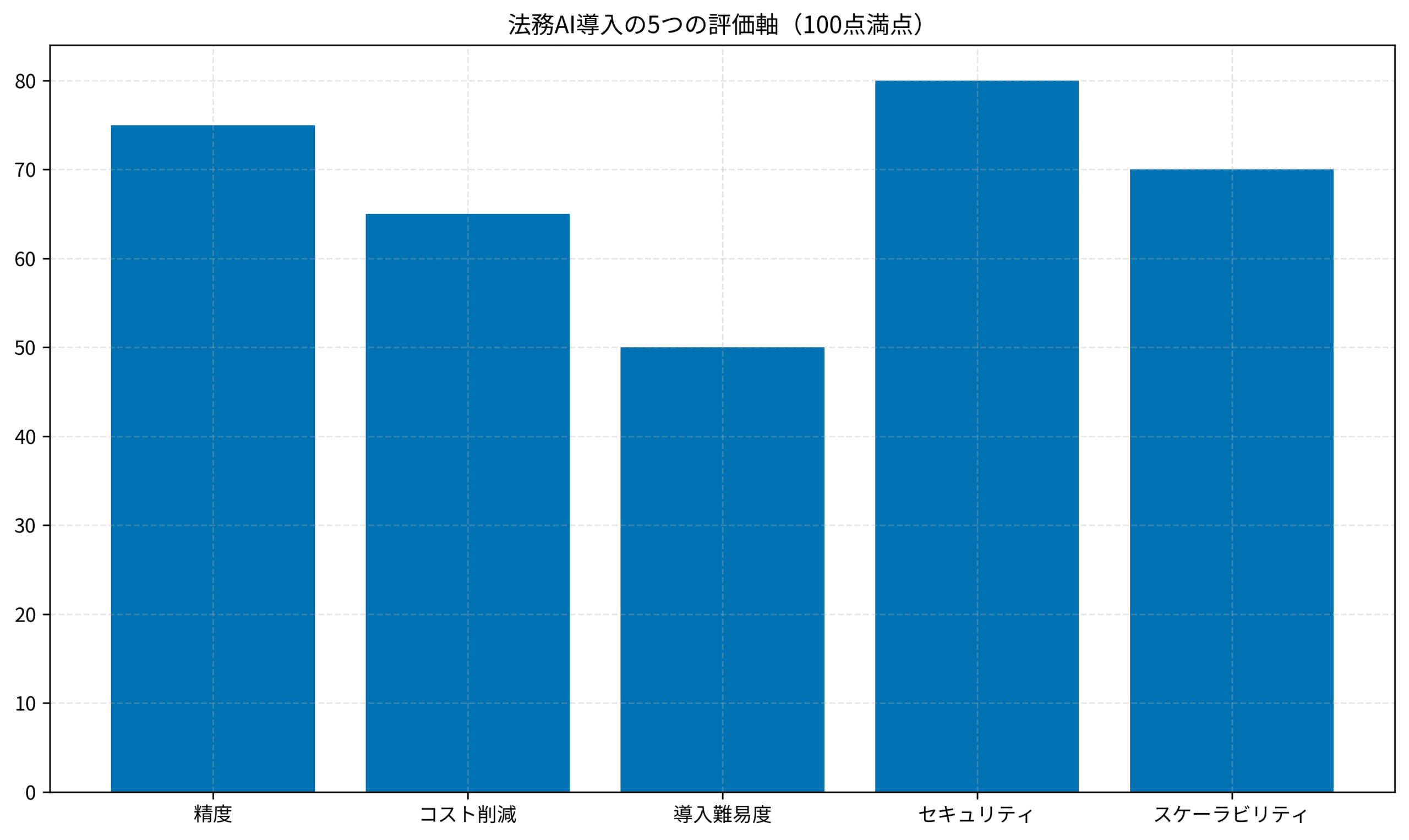

5つの評価軸と重要度

法務AI導入を判断する際は、以下の5つの軸で総合的に評価する必要があります。

- 精度(Accuracy):誤判定による法的リスクを最小化

- コスト削減(Cost Reduction):導入費用vs削減時間のROI

- 導入難易度(Implementation Difficulty):既存システムとの統合工数

- セキュリティ(Security):機密文書の取り扱い安全性

- スケーラビリティ(Scalability):業務量増加への対応力

下記のグラフは、標準的な法務AIシステムの各評価軸のスコア(100点満点)を示したものです。

精度とセキュリティは高得点を維持していますが、導入難易度が中程度であることが分かります。

これは既存の契約管理システムやワークフローとの統合に一定の工数が必要なためです。

データセットを使った精度評価の実施方法

実際にAIツールを選定する際は、以下の手順でデータセットを活用します。

まず、導入候補となるAIツール(商用製品またはオープンソースモデル)に対して、データセットのテストケースを入力します。

契約書レビュータスクであれば、200件のサンプル契約書に対して不利条項の検出精度を測定します。

次に、F1スコア、適合率、再現率を算出し、デジタル庁が推奨する基準値と比較します。

基準値を下回る場合は、ファインチューニングやプロンプト最適化で改善を図るか、別のツールを検討します。プロンプトエンジニアリング完全ガイドで紹介したテクニックを活用すれば、同じモデルでも精度を10〜15%向上できます。プロンプトエンジニアリングの教科書も参考になるでしょう。

コスト対効果の定量評価

精度評価と並行して、導入コストと削減効果を試算します。

データセットには各タスクの平均処理時間が記載されており、AI導入による時間削減量を見積もれます。

例えば契約書レビュー1件あたり人間が2時間かかる業務を、AIで初稿作成して人間が最終確認する方式に変更すれば、1.5時間に短縮できます。

月間100件処理する企業なら、月50時間の削減=人件費ベースで月20万円程度のコスト削減効果があります。

導入初期費用とランニングコストを差し引いても、多くの場合6ヶ月〜1年でROIがプラスになります。

法務業務でAI導入を判断する3つのフレームワーク

データセットで技術的評価ができても、組織としての導入判断には別の視点が必要です。

ここではPjM視点で実践している3つの判断フレームワークを紹介します。

フレームワーク1:タスクの標準化度とリスク許容度のマトリクス

すべての法務業務を一律にAI化するのではなく、業務特性に応じて優先順位をつけます。

縦軸に「タスクの標準化度」、横軸に「ミスの許容度」を取ったマトリクスで整理すると判断しやすくなります。

- 高標準化×高許容度:定型契約書の初稿作成(優先度:高)

- 高標準化×低許容度:コンプライアンス自動チェック(AI+人間ダブルチェック)

- 低標準化×高許容度:法務ナレッジ検索(補助ツールとして活用)

- 低標準化×低許容度:M&A契約交渉(当面は人間が対応)

このマトリクスで「高標準化×高許容度」に該当する業務から段階的に導入することで、リスクを抑えつつ効果を実感できます。

フレームワーク2:段階的導入のロードマップ

いきなり全業務をAI化するのではなく、3段階で進めるアプローチを推奨します。

第1段階(3ヶ月)では、限定的なパイロット導入として1つの定型業務(例:秘密保持契約のレビュー)でAIを試行します。

この段階では人間が全件をダブルチェックし、誤検出率や実用性を評価します。ChatGPT/LangChainによるチャットシステム構築実践入門の知見を活用すれば、小規模なプロトタイプを素早く構築できます。

第2段階(6ヶ月)では、対象業務を拡大し、初稿作成や一次チェックをAIに任せ、人間は最終確認のみ行う運用に移行します。

同時に社内ガイドラインを整備し、どの判断をAIに任せてよいか明文化します。

第3段階(12ヶ月)では、蓄積されたデータを使ってAIをファインチューニングし、自社特有の契約パターンに最適化します。

この段階で精度が大幅に向上し、人間の確認工数がさらに削減されます。

フレームワーク3:組織的な受容性とガバナンス体制

技術的に優れたAIでも、法務担当者が使いこなせなければ意味がありません。

導入判断では以下の組織要因も評価します。

まず、法務部門のITリテラシーと変革への意欲を確認します。

「AIに仕事を奪われる」という不安が強い組織では、丁寧な説明と教育が必要です。AIエージェントの実践活用ガイドで解説した組織変革アプローチが参考になります。エッセンシャル思考のアプローチで、「AIは敵ではなく業務パートナー」という認識を共有します。

次に、AIの判断結果に対する責任体制を明確化します。

AIが誤った判断をした場合の最終責任者、エスカレーションフロー、監査ログの保存ルールなどをプロジェクト開始前に定めておくことが重要です。

私が担当したプロジェクトでは、法務部長・情報システム部門・外部弁護士で構成される「AI法務ガバナンス委員会」を設置し、月次で精度レビューとリスク評価を実施する体制を構築しました。

PjM視点で見た法務AI導入プロジェクトの成功事例と失敗事例

ここでは実際のプロジェクト経験から、成功と失敗のパターンを紹介します。

同じ轍を踏まないための参考にしてください。

成功事例:中堅商社の契約書レビュー自動化

従業員500名規模の商社では、年間1,200件の契約書レビューを法務部3名で対応していました。

繁忙期には残業が月80時間を超え、離職リスクが高まっていました。

プロジェクトでは、まず過去3年分の契約書1,500件をデータセットとして整備し、デジタル庁の評価基準に沿ってAIの精度を測定しました。

標準的な売買契約・業務委託契約では再現率92%を達成し、実用水準に達していることを確認しました。

導入後は、AI が初稿レビューを実施し、リスクスコアの高い案件のみ人間が精査する運用に変更しました。

結果として、レビュー時間が平均40%削減され、法務担当者は戦略的な契約交渉や社内コンサルティングに時間を使えるようになりました。仮説思考で学んだ仮説検証アプローチが、段階的な導入計画の策定に役立ちました。

失敗事例:大手メーカーでの性急な全面導入

一方、従業員5,000名の大手メーカーでは、経営層の強い推進により短期間での全面AI化が指示されました。

十分な精度検証やパイロット運用を行わず、全契約書レビューをAIに移行した結果、重大な条項見落としが発生しました。

具体的には、特殊な免責条項をAIが「標準条項」と誤判定し、人間の最終確認も形骸化していたため発見が遅れました。

結果として取引先との紛争に発展し、プロジェクトは一時中断せざるを得ませんでした。

この失敗の本質は、技術評価の不足ではなく、段階的導入とガバナンス体制の欠如にありました。

データセットで事前に精度を測定し、低リスク業務から段階的に拡大していれば防げた問題です。

成功と失敗を分ける3つのポイント

両事例を比較すると、成功プロジェクトには以下の共通点があります。

第一に、データセットを活用した客観的な精度評価を実施していること。

感覚や期待ではなく、数値で判断可能性を示せることが重要です。データドリブンPjMのKPIダッシュボード構築の考え方が、AIの効果測定にも応用できます。

第二に、段階的な導入計画とリスク管理体制を整備していること。

小さく始めて学習しながら拡大するアプローチが、大きな失敗を防ぎます。

第三に、法務担当者の不安に寄り添い、教育とサポート体制を充実させていること。

AIは業務を奪うのではなく、専門性を活かすためのツールであるという認識共有が成功の鍵です。LG Monitor モニター ディスプレイ 34SR63QA-W 34インチ 曲面 1800Rのような作業環境改善も含め、総合的に法務部門の生産性向上を支援する姿勢が求められます。

まとめ

本記事では、デジタル庁が公開した法務AI評価データセットの内容と、それを活用した実践的な導入判断フレームワークを解説しました。

重要なポイントを振り返ります。

- データセットにより、導入前にAIの精度とコスト効果を客観的に評価可能になった

- 法務業務のAI化は、人材不足・コンプライアンス強化・競争力維持の観点で必須の取り組み

- 精度・コスト・セキュリティなど5つの評価軸で総合判断することが重要

- タスクの標準化度とリスク許容度のマトリクスで優先順位を決定

- 段階的導入とガバナンス体制の整備が成功の鍵

法務AI導入は単なる効率化ツールではなく、組織の意思決定速度とリスク管理能力を向上させる戦略的投資です。

デジタル庁のデータセットという客観的な評価基準が整備された今こそ、導入検討を本格化させる絶好のタイミングです。

まずは自社の法務業務を棚卸しし、どのタスクが標準化されていてAI化の優先度が高いか整理することから始めてみてください。

小さく始めて着実に成果を積み上げることで、組織全体のデジタル変革を加速できます。