「30代エンジニアはいない」と言われる本当の理由。PjMが明かす、採用市場の構造的問題

お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

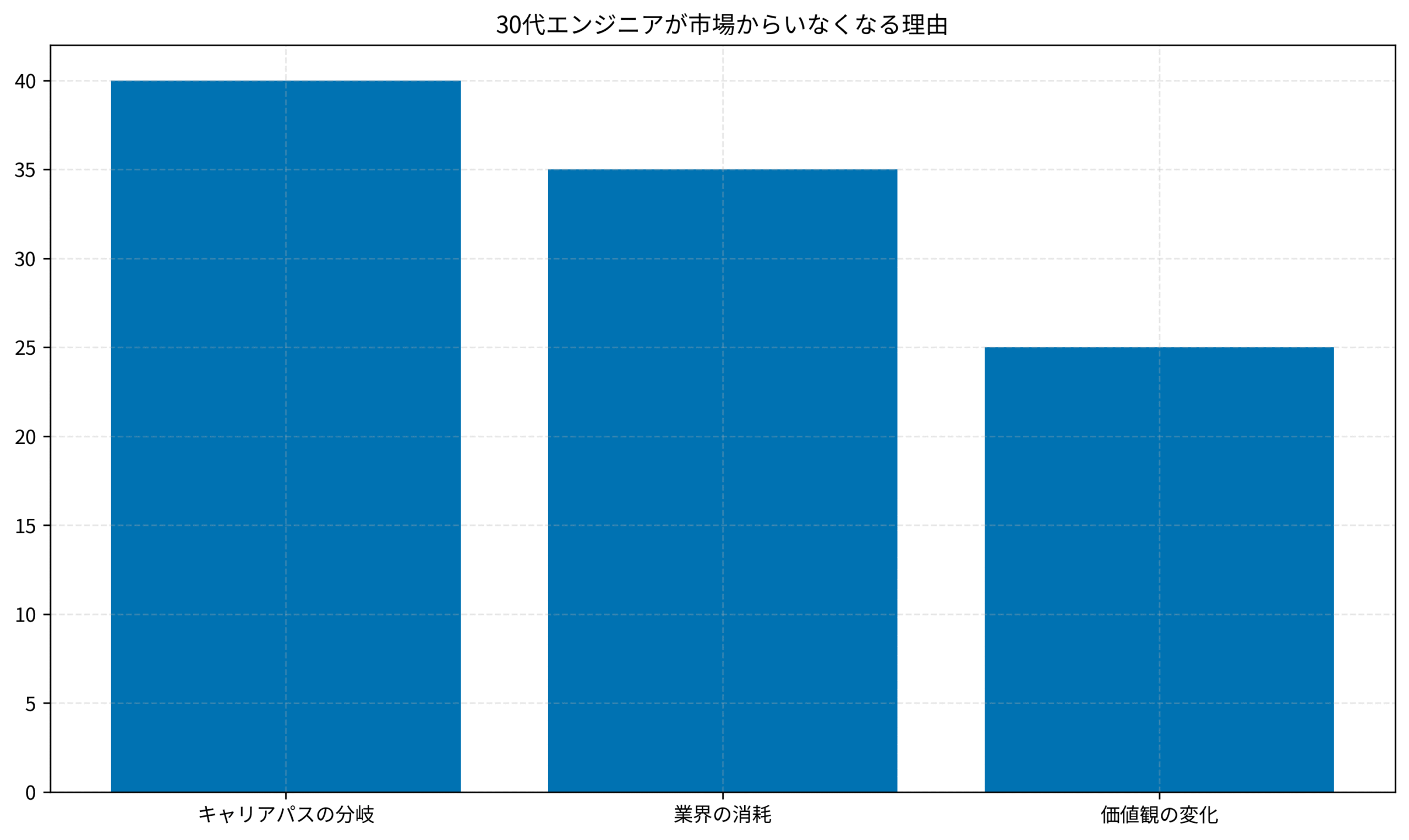

私のブログの検索キーワードを分析していると、「30代エンジニア いない」という、少しドキッとするような言葉で、多くの方が訪れていることに気づきます。これは、単なる個人のキャリアの悩みではありません。日本のIT業界、特に採用市場が抱える、根深い「構造的な問題」の表れなのではないかと、私は考えています。

なぜ、技術力と経験を兼ね備え、本来であれば市場で最も価値のあるはずの30代の中堅エンジニアが、多くの開発現場で見かけなくなってしまうのでしょうか?それは、彼らが「燃え尽きた」とか「スキルが陳腐化した」といった、単純な個人の問題だけでは片付けられない、より複雑な力学が働いているからです。

今日は、PjMとして多くのチームや組織を見てきた私の視点から、この現象の背景にある複数の要因を分析し、その本質に迫っていきたいと思います。

理由1:キャリアパスの「分岐」と「離脱」

30代は、多くのエンジニアにとって、キャリアの大きな分岐点です。20代の頃のように、ただコードを書き続けるだけではない、多様な選択肢が目の前に現れます。そして、その選択の多くが、彼らを「開発の最前線」から物理的に引き離していきます。

マネジメントへの転向という「片道切符」

これは、最も一般的で、そして最も不可逆的なルートかもしれません。経験を積んだ30代のエンジニアは、技術力だけでなく、プロジェクト全体を俯瞰する視点や、若手を指導する能力を期待されます。そして、多くの日本企業では、キャリアアップの道筋が「マネジメント職」へと一本化されているのが現実です。

しかし、PjMやエンジニアリングマネージャーの仕事は、コードを書くこととは全く異なるスキルセットを要求します。彼らの時間は、もはやエディタと向き合うのではなく、進捗管理のガントチャート、ステークホルダーとの調整会議、そしてチームメンバーの1on1に費やされるようになります。

この転向は、多くの場合「片道切符」です。一度マネジメントの世界に足を踏み入れると、日々の業務に追われ、最新の技術トレンドを追いかける時間はなくなり、再び最前線のプレイヤーとしてコードを書くことは、非常に困難になります。結果として、彼らは「開発現場にいるエンジニア」としては、カウントされなくなるのです。

フリーランスや副業への「独立」

次に多いのが、会社という組織からの「離脱」です。30代の中堅エンジニアは、市場価値が高く、自分のスキルに自信を持っているため、より高い報酬と自由な働き方を求めて、フリーランスとして独立するケースが非常に増えています。

彼らは、特定の会社に所属するのではなく、プロジェクト単位で様々な現場を渡り歩きます。そのため、一つの会社の「社員」として観測すると、その姿は見えにくくなります。彼らは「いない」のではなく、「見えない」だけなのです。この優秀な「傭兵」たちが、実は多くのプロジェクトの核心を支えている、という現実は、あまり語られることがありません。

スタートアップや新規事業への「挑戦」

安定した企業で経験を積んだ後、より大きな裁量とリスクを求めて、スタートアップや企業の新規事業部門にチャレンジするエンジニアも少なくありません。彼らは、技術力だけでなく、プロダクトをゼロから作り上げる情熱と経験を持っているため、新しい挑戦の場では引く手あまたです。

しかし、これらの挑戦的な環境は、常に成功するとは限りません。結果として、一部は再び市場に戻ってきますが、一部はそのままIT業界の別の領域(例えば、プロダクトマネージャーや事業開発など)へと進んでいきます。これもまた、純粋な「開発者」の人口を減らす一因となっています。

フリーランスからのキャリアチェンジについては、SES・フリーランスからのキャリアチェンジ戦略でも詳しく解説しています。また、キャリアを考える上では、転職と副業のかけ算も参考になるでしょう。

理由2:IT業界特有の「燃焼」と「消耗」

キャリアの選択だけでなく、IT業界が抱える構造的な問題も、30代エンジニアを現場から遠ざける大きな要因です。

過酷な労働環境と「燃え尽き」

残念ながら、IT業界の一部には、いまだに長時間労働や、厳しい納期に追われる過酷な労働環境が残っています。20代の頃は体力と情熱で乗り切れても、30代になると、その消耗は心身に深刻なダメージを与えます。

PjMとして、私は多くの「燃え-尽き症候群(バーンアウト)」に陥ったエンジニアを見てきました。彼らは、プログラミングが嫌いになったわけではありません。ただ、この業界の働き方に、疲れ果ててしまったのです。そして、より穏やかな働き方を求めて、異業種へと転職していくケースが後を絶ちません。

スキルの陳腐化という「終わらないマラソン」

技術の進化が異常に速いこの業界では、「学び続けなければ、自分のスキルはすぐに時代遅れになる」という、強烈なプレッシャーが常に存在します。これは、まるでゴールのないマラソンを、永遠に走り続けるようなものです。

30代になると、家庭を持つなど、プライベートで自由に使える時間は減っていきます。その中で、業務で使っている技術とは別に、新しい言語やフレームワーク、クラウドサービスを学び続けることは、並大抵のことではありません。この「技術のキャッチアップ」に疲れを感じ、スキルの限界を悟った時、一部のエンジニアは、より変化の緩やかな業界へと去っていくことを選びます。

報酬と待遇への「正当な不満」

30代の中堅エンジニアは、経験と技術力に見合った、正当な報酬を求めます。しかし、日本の多くの企業では、年功序列の文化や、硬直的な給与テーブルが根強く残っており、個人の市場価値が、給与に正しく反映されないケースが少なくありません。

自分の価値を正しく評価してくれる、外資系IT企業や、高単価なフリーランス案件へと、優秀なエンジニアが流出していくのは、極めて自然な経済原理なのです。

スクラム開発がうまくいかない場合の立て直し方は、スクラム失敗パターンと立て直し施策集でも詳しく解説しています。また、アジャイルな開発プロセスを学ぶには、アジャイルサムライが役立ちます。

理由3:ライフスタイルの変化と「価値観」の変容

最後に、30代という年代特有の、ライフステージの変化も大きな要因です。

ワークライフバランスの重視

結婚や子育てといった、新しいライフステージを迎えることで、多くのエンジニアの価値観は大きく変わります。「仕事が人生の全て」だった20代から、「家族との時間も同じくらい大切にしたい」と考えるようになるのです。

しかし、日本のIT企業の多くは、まだこの価値観の変化に対応しきれていません。リモートワークやフレックスタイムといった、柔軟な働き方が制度として整っていない企業から、優秀な30代のエンジニアが、より家族を大切にできる環境を求めて離れていくのは、当然の流れと言えるでしょう。

安定志向への転換

スタートアップを選ぶエンジニアもいれば、逆に、家族のために「安定」を求めるエンジニアもいます。リスクの高いベンチャー企業よりも、社内SEや、より安定した大企業のIT部門といった、過度なプレッシャーの少ない職務へと、自らの意思でキャリアチェンジしていく。これもまた、30代エンジニアが開発の最前線から姿を消していく、一つの大きな理由です。

フリーランスとして働く上での時間管理術は、フリーランスエンジニアのタイムマネジメント術でも詳しく解説しています。また、習慣化のテクニックを学ぶには、ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣がおすすめです。

【PjMからの提言】この構造的問題に、私たちはどう向き合うべきか

では、この「30代エンジニアの空洞化」という問題に対して、私たちはただ手をこまねいているしかないのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。企業側、そしてエンジニア側、双方にできることがあります。

企業が取るべき施策

- デュアルキャリアパスの導入: マネジメント職だけでなく、技術を極める「スペシャリスト職」にも、同等の報酬と地位を与えるキャリアパスを明確に用意する。

- 柔軟な働き方の許容: リモートワーク、フレックスタイム、時短勤務などを積極的に導入し、多様なライフステージに対応できる環境を整える。

- 成果に基づいた正当な評価: 年齢や在籍年数ではなく、個人のスキルと市場価値に基づいた、透明性の高い給与体系を構築する。

エンジニア自身が取るべき戦略

- 「T字型」スキルの構築: 一つの深い専門性(縦軸)に加え、プロジェクトマネジメントや、ビジネスサイドの知識といった、広い視野(横軸)を意識的に身につける。

- アウトプットによる市場価値の可視化: ブログや登壇、OSS活動などを通じて、自分の知識と経験を外部に発信し、「自分は何ができる人間なのか」を、市場に対して明確に示す。

- 自分自身のキャリアのPjMになる: 会社にキャリアを委ねるのではなく、自分自身のキャリアという、最も重要なプロジェクトの、あなたがPjMになるのです。

エンジニアリングマネージャーとしての最初の30日の過ごし方については、エンジニアリングマネージャーになったら最初の30日でやるべきことでも詳しく解説しています。

そして、この「自分自身のキャリアのPjMになる」という、最も重要な戦略を実践する上で、私自身が大きな影響を受け、全ての30代エンジニアに推薦したい、まさに「バイブル」と呼ぶべき一冊があります。 それが、『エンジニアリングマネージャーのしごと』エンジニアのためのマネジメントキャリアパスです。

まとめ

「30代エンジニアはいない」

この言葉の裏側には、単なる個人のキャリア選択だけでなく、多様化するキャリアパス、業界の構造的な課題、そしてライフステージの変化という、複数の要因が複雑に絡み合っています。

PjMとして、そしてこの業界に身を置く一人の人間として、私はこの現状を、ただ嘆くだけでなく、重要な「シグナル」として受け止めるべきだと考えています。

企業は、優秀な30代エンジニアが、その能力を最大限に発揮し続けられるような、柔軟な働き方と、正当な評価制度を、本気で構築する必要に迫られています。

そして、私たちエンジニア自身も、ただコードを書くだけなく、自分自身のキャリアを、主体的に設計(デザイン)していくという、PjM的な視点を持つことが、これからの時代を生き抜く上で、不可欠になるのではないでしょうか。