お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「AIがプロジェクト管理まで自動化したら、PjMの仕事はなくなるの…?」

AIエージェントの進化により、コード生成だけでなく、タスク管理や進捗報告までAIが担う「自律型プロジェクトチーム」の議論が活発化しています。

「AIが自律的にタスクを分解し、実装し、テストまで完了させる」という理想は魅力的ですが、実際のプロジェクト現場では、ステーク

ホルダー調整や曖昧な要件の整理など、人間にしかできない判断が山積みです。

本記事では、プロジェクトマネージャーとして複数のAI導入プロジェクトを統括してきた経験から、自律型AIチームの可能性と現実の課題、そしてPjMの役割がどう変化するのかを体系的に解説します。

バラ色の未来予測ではなく、現場の実態に即した実践的な視点で、AI時代のプロジェクトマネジメントの本質を理解できるでしょう。

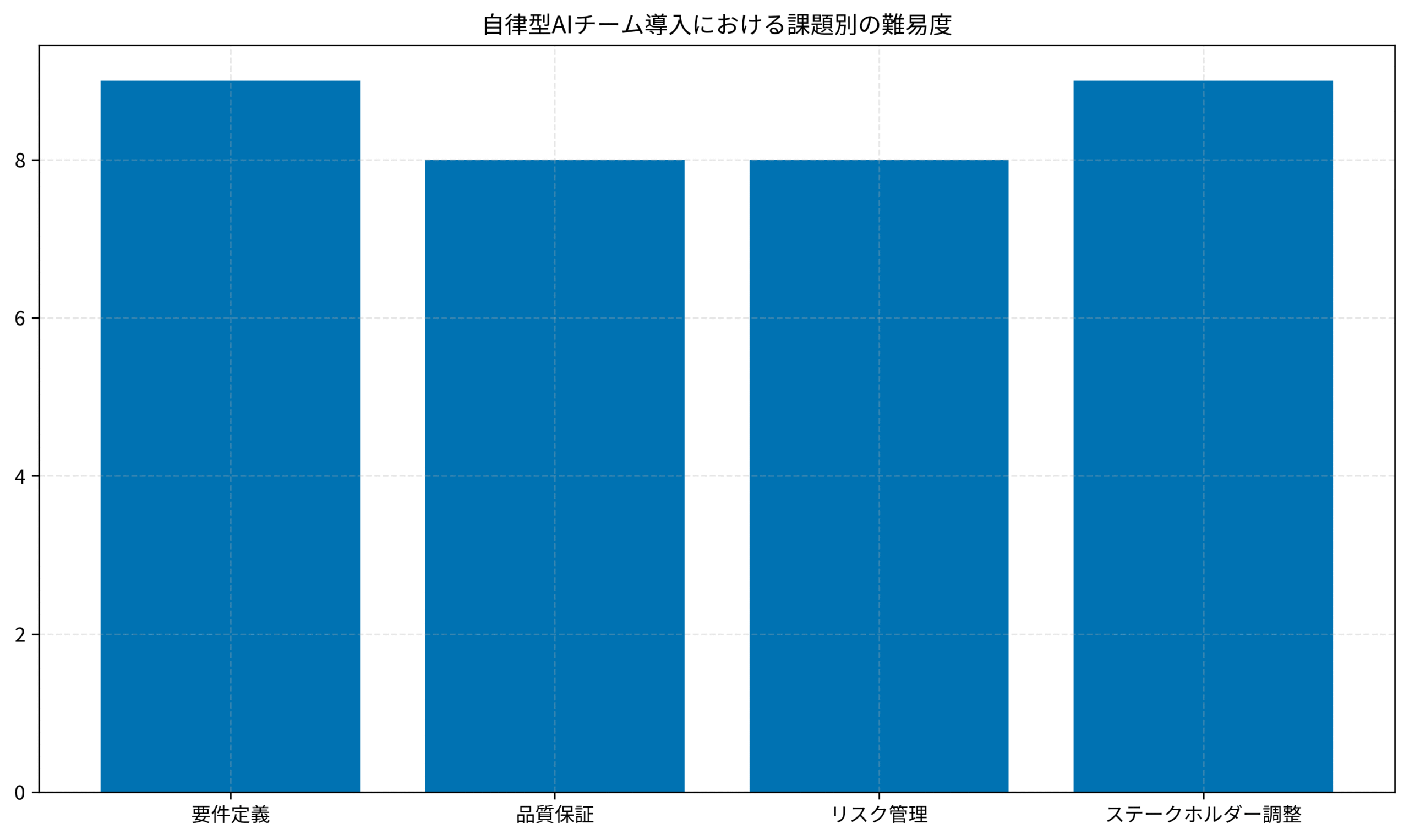

記事内のグラフは、自律型AIチーム導入における主要課題の難易度を示したものです。

要件定義とステークホルダー調整が特に高い難易度を示しており、これらが完全自律化の大きな障壁となっていることが読み取れます。

「自律型AIチーム」とは何か?理想と現実のギャップ

自律型AIチームとは、人間の詳細な指示なしに、AIエージェントが自律的にプロジェクトタスクを遂行するチーム構造を指します。

しかし、この理想と現実には大きなギャップがあります。

理想のシナリオは魅力的です。

AIが要件を理解し、タスクに分解し、実装からテストまで自律的に完了させます。

PjMは高度な戦略策定に集中でき、定型業務から解放されるというビジョンです。

現実の課題は複雑です。

AIは曖昧な要件を解釈できず、ステークホルダー間の利害調整もできません。

技術的負債の判断、セキュリティリスクの評価、チーム間のコミュニケーション促進など、人間の経験と判断が不可欠なタスクが大半を占めます。

私が担当したあるプロジェクトでは、AIに「ユーザー登録機能を実装して」と指示したところ、メール認証の仕様、パスワードポリシー、個人情報保護の要件など、30以上の確認事項が発生しました。

これらの判断は、ビジネス要件とセキュリティ要件の両方を理解した人間にしかできません。

現実的な位置づけは「人間とAIの協働」です。

完全自律型ではなく、人間が戦略と判断を担い、AIが実行と効率化を担う「人間主導のAI補助型チーム」が現実的です。

自律型システムの基礎を学ぶには、AI駆動開発完全入門 ソフトウェア開発を自動化するLLMツールの操り方が体系的な知識を提供してくれます。

現実の壁①:要件定義と曖昧性への対処

自律型AIチームが直面する最大の壁は、曖昧な要件の解釈と定義です。

これはAIの技術的限界というより、プロジェクトマネジメントの本質的な課題です。

曖昧な要件の実例を見てみましょう。

「使いやすいUI」「高速なレスポンス」「セキュアな実装」といった抽象的な要求は、プロジェクトの大半を占めます。

これらを具体的な技術要件に落とし込むには、ビジネス文脈の理解とステークホルダーとの対話が不可欠です。

AIの限界は明確です。

AIは「使いやすいとは具体的にどういう状態か?」「誰にとって使いやすいのか?」「どの程度のレスポンス時間を高速とするか?」といった本質的な問いに、自律的に答えられません。

PjMの役割が重要になります。

要件の曖昧性を特定し、関係者から具体的な情報を引き出し、優先順位を付けて、AIでも理解できる明確な仕様に翻訳する役割は、経験豊富なPjMにしか務まりません。

私が担当したECサイトリニューアルでは、「カート体験の改善」という曖昧な要件を、ステークホルダーインタビューを通じて「ゲストチェックアウト機能の追加」「決済手段の拡充(3種類追加)」「カート内の在庫状況リアルタイム表示」という具体的な仕様に落とし込みました。

この作業は20時間以上の対話を要し、AIだけでは到底不可能でした。

要件定義の実践については、仕様変更に強いシステム設計も参考になります。また、チーム・ジャーニーが実践的な手法を提供してくれます。

現実の壁②:品質保証とリスク管理

自律型AIチームのもう一つの大きな課題は、品質保証とリスク管理です。

AIが生成したコードやアウトプットの品質に、誰が責任を持つのかという本質的な問いです。

品質基準の設定が困難です。

「このコードは本番環境にデプロイして良いか?」という判断には、技術的品質だけでなく、ビジネスリスク、セキュリティリスク、コンプライアンス要件など、多面的な評価が必要です。

AIのハルシネーション問題は深刻です。

AIが生成する「もっともらしいが誤ったコード」を見抜くには、高度な技術知識と経験が必要です。

完全自律型チームでは、このチェック機能が働かず、重大なバグや脆弱性が本番環境に混入するリスクがあります。

リスク管理の複雑性も課題です。

プロジェクトリスクには、技術リスク、スケジュールリスク、コストリスク、政治的リスクなど多様な要素があり、それらの相互関係を理解して対策を打つには、人間の経験と判断が不可欠です。

あるプロジェクトでは、AIが生成したデータベースマイグレーションスクリプトに、本番データを全削除するリスクが潜んでいました。

レビューで発見し未然に防げましたが、完全自律型だったら重大なインシデントになっていたでしょう。

品質管理の実践には、達人プログラマー(第2版): 熟達に向けたあなたの旅が科学的なアプローチを提供してくれます。

PjMの役割の進化:「指揮者」から「戦略家」へ

自律型AIチームの議論を通じて見えてくるのは、PjMの役割が消滅するのではなく、より高次な領域にシフトするという現実です。

戦略策定と方向性の提示が主要な役割になります。

「何を創るべきか」「なぜそれが重要か」「どの順序で実現するか」という戦略的判断は、ビジネス理解と技術理解の両方を持つPjMにしかできません。

ステークホルダーマネジメントの重要性が増します。

経営層、営業、カスタマーサポート、エンジニアチームなど、多様なステークホルダーの期待を調整し、合意形成を図る役割は、高度なコミュニケーション能力を要します。

AIチームの品質管理者としての役割も重要です。

AIのアウトプットを評価し、フィードバックを与え、チーム全体の学習を促進する「メタマネジメント」の能力が求められます。

倫理的判断とコンプライアンスの守護者です。

AIが生成する解決策が、社会的・倫理的に適切か、法規制に準拠しているかを判断する最後の砦として、PjMの責任はむしろ重くなります。

私の経験では、AIツール導入後、定型業務に費やす時間が30%削減されましたが、その時間は戦略策定とステークホルダー調整に再配分され、プロジェクトの成功率が向上しました。

PjMの価値は「作業量」ではなく「判断の質」に移行しています。

プロジェクトマネジメントの実践については、AIプロジェクト期待値管理ガイドも参考になります。また、Measure What Matters(OKR)のOKR手法も有効です。

現実的なアプローチ:人間とAIの最適な協働モデル

完全自律型AIチームという夢を追うより、現実的な「人間とAIの協働モデル」を構築する方が実践的です。

タスクの適切な分担が鍵です。

AIが得意な領域(コード生成、テストケース作成、ドキュメント下書き)と、人間が得意な領域(要件定義、アーキテクチャ設計、リスク判断)を明確に分け、それぞれの強みを活かします。

段階的な自律化が現実的です。

一度に全てを自律化するのではなく、リスクの低い領域から徐々にAIの権限を拡大し、学習と改善を繰り返すアプローチです。

人間によるチェックポイント設定が重要です。

重要な意思決定ポイントには必ず人間のレビューを入れ、AIの暴走を防ぎます。

継続的なフィードバックループを構築します。

AIのアウトプットを評価し、フィードバックを与えることで、チーム全体の学習を促進します。

私のチームでは、「AIファースト、人間ラスト」という原則を採用しています。

まずAIに解決策を提案させ、人間がレビューと判断を行うフローです。

これにより、AIの効率性と人間の判断力を両立できています。

AI活用の実践については、LLMが95%実装するプロジェクト運営術も参考になります。また、チームトポロジーがチーム設計の指針を提供してくれます。

まとめ

自律型AIチームは、魅力的な未来像ですが、現実には多くの課題があります。

要件定義の曖昧性、品質保証の複雑性、倫理的判断の必要性など、人間にしかできない領域は依然として広大です。

本記事で解説したように、現実の壁は主に2つあります。

第一に、曖昧な要件を具体的な技術仕様に翻訳する作業は、ビジネス文脈の深い理解とステークホルダーとの対話を要し、AIだけでは完遂できません。

第二に、AIが生成したアウトプットの品質を保証し、リスクを管理する最終責任は、経験豊富な人間が担うしかありません。

PjMの役割は消滅するのではなく、より高次な領域にシフトしています。

戦略策定、ステークホルダーマネジメント、品質の最終責任者、倫理的判断の守護者として、PjMの価値はむしろ高まっていると言えます。

私自身、AIツール導入後に戦略的思考に使える時間が増え、プロジェクトの成功率が向上した経験があります。

現実的なアプローチは、完全自律型を目指すのではなく、人間とAIの協働モデルを構築することです。

AIの効率性と人間の判断力を組み合わせることで、これまで以上に高品質なプロジェクト成果を生み出せます。

段階的な自律化、適切なチェックポイント設定、継続的なフィードバックループの構築が、成功の鍵となります。

AI時代のPjMに求められるのは、AIを恐れるのではなく、AIを賢く使いこなし、人間にしかできない価値を追求する姿勢です。

その未来は、決して不安に満ちたものではなく、より創造的で戦略的な仕事にシフトできる、ワクワクする可能性に満ちています。

自律型AIチームという夢を現実に近づけるのは、AIの進化だけでなく、私たちPjMがどのようにAIと協働するかにかかっているのです。

AIプロジェクトの実践的な進め方については、アジャイルサムライのアジャイル手法も参考になります。