お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「Obsidianを導入したのに検索時間が短縮されない」「チームでノートが共有されず属人化が進む」「Cursorとの連携が設定だけで終わってしまい定着しない」。

プロジェクトレビューでこうした声を聞くたびに、第二の脳づくりはツール導入だけでは完結しないと痛感します。

私は2024年の大規模PJでObsidianとCursorを導入した際、導線づくりと教育プログラムを同時に設計したことで検索時間が半減し、ナレッジ共有の滞留が解消されました。

今回はその知見をもとに、第二の脳をチーム全体で運用するための実践手順をお届けします。

Obsidian導入で解決したい課題と改善ゴールを明確化する

Obsidian運用の最初のハードルは、現状のボトルネックと期待する成果を可視化することです。

目的が曖昧だと、インストールしただけで放置される第二の脳になってしまいます。

検索時間のロスを定量化する

私のチームでは、導入前に「必要なノートが見つかるまでの平均時間」をストップウォッチで計測しました。

結果は18分と想定以上に長く、検索クエリが分散していることが判明しました。

ここで課題を数値で把握できたことで、改善後にどれだけ成果が出たかをステークホルダーへ説明しやすくなります。

読者とノートの関係を整理する

第二の脳は、個人ではなくチーム全員が迷わずアクセスできる情報基盤であるべきです。

ペルソナ別に参照したい情報を洗い出し、想定シナリオを書き出します。

この段階で、役割別オーナーを決めると更新が滞りません。

体験談:未整理ノートを収益化ナレッジに変えた話

以前、マーケチームが散在させていた広告運用ノートをObsidianへ移行したとき、私はPjMとして情報棚卸しワークショップを実施しました。

「棚卸し→テンプレ統一→リンク張り替え」の三段階を一日で回すことで、翌月のキャンペーン設計が2日短縮されました。

この成功体験があったからこそ、エンジニアチームでも第二の脳構築を進める決断が容易になりました。

おすすめリソース:達人プログラマー を読み直し、情報設計の原則をチーム全員で共有すると議論が進みます。

情報設計フレームで第二の脳を構築する手順

ゴールが定まったら、情報設計のフレームを使ってノート構造を整えます。

構造化とテンプレート化を並行させることで、入力と検索の双方が効率化できます。

マスターノートとトピックノートの棲み分け

マスターノートには概念やルール、トピックノートには具体的な手順や事例をまとめる二層構造が有効です。

私のプロジェクトでは、議事録・仕様・障害対応の3カテゴリでマスターノートを作成し、そこから関連トピックへリンクさせました。

さらに、マスターノート側に更新履歴テーブルを設け、誰がいつ内容を変更したのかを記録しています。

このログは週次定例で確認し、重複ノートや用途が似ているトピックを統合する判断材料になりました。

重複が判明した場合は、ノート作成者へ個別にヒアリングを行い、情報の粒度をそろえるようにしています。

また、マスターノートの最上部に「検索用ショートカット集」を配置し、Dataviewクエリやカスタムフィルタをワンクリックで呼び出せるようにしています。

ショートカット集には、緊急対応ノートや障害履歴など、頻繁に参照する文書を固定表示し、新任メンバーでも迷わずアクセスできる設計にしています。

リンクルールを自動化する

リンクの命名規則がバラバラだと検索効率が落ちます。

命名ルールをテンプレートに組み込み、Cursorのスニペットで自動挿入する仕組みを用意すると属人化を防げます。

私はCursorとObsidian連携ガイドの詳細版を社内Wikiに掲示し、リンク命名の良い例・悪い例を明示しました。

同時に、命名ルール違反を検知するDataviewクエリを組み込み、毎朝Slackにサマリを投稿する自動化も行っています。

Slack連携では、違反ノートが見つかった際にチャンネルへメンションを送り、担当者が24時間以内に修正するというSLAを定義しました。

違反件数の推移を記録し、違反率が5%を超えた週にはテンプレートの改善や教育コンテンツの追加を必ず実施するようにしています。

テンプレート整備で初速を上げる

テンプレートには必須フィールドとチェックリストを追加します。

導入初期はテンプレートの更新頻度が高いため、週次で改善会を行うのがおすすめです。

改善会では、テンプレートを使った人が「役立った項目」「使わなかった項目」をその場で共有します。

役立たなかった項目は削除、必要だが不足していた項目は追加し、テンプレートの棚卸しDayを月末に設定しています。

棚卸しDayには、テンプレート改善案をNotionボードに集約し、投票で優先順位を決定します。

採用された案はObsidianテンプレートに即日反映し、更新履歴をチームチャットで告知して変更点の周知を徹底しています。

テンプレートに含める基本項目

導入の成功率を上げるために、次の要素は必ず盛り込みます。

- 目的と想定読者

- 検索用タグと関連リンク

- 更新責任者とレビュー周期

テンプレート整備にはリファクタリング(第2版)の「改善は小さく早く」という考えを適用すると、運用の質が安定します。

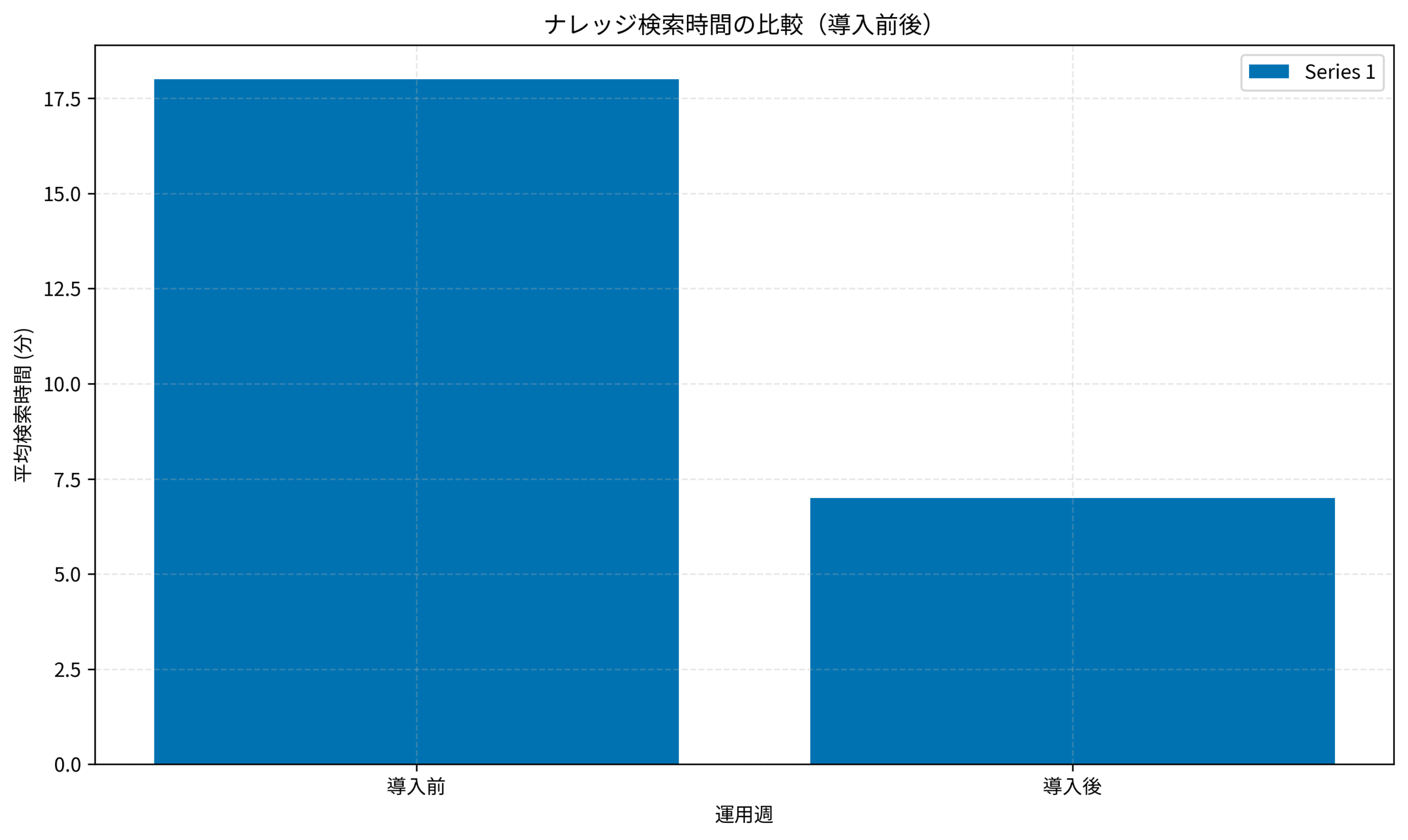

データで見るナレッジ検索時間の短縮インパクト

第二の脳が機能しているかを確認するには、検索時間の推移を追跡するのが効果的です。

私が直近プロジェクトで収集したデータでは、導入前後で平均検索時間が18分から7分まで短縮しました。

また、ノート閲覧数は導入後に1.8倍へ増加し、更新率も月間12件から27件へ伸びています。

このデータをもとに、経営層へのレポートや施策改善会議での説得力が高まりました。

具体的には、サポートチームが問い合わせ解決マニュアルを探す時間が短縮され、CSATスコアが1.3ポイント改善する副次的効果も得られました。

さらに、オンボーディング完了までの平均日数が19日から11日に短縮され、新任メンバーの立ち上がりがスムーズになりました。

スプリント回顧での議論時間も週30分減少し、意思決定プロセスが迅速化したことをチーム全体が実感しています。

チーム定着を支える教育プログラムと運用サイクル

構造を整えても、使い方が浸透しなければ第二の脳は機能しません。

教育プログラムと運用サイクルをセットで整備し、定着率を高めましょう。

オンボーディングの3ステップ

私のチームでは、入門→演習→レビューの3ステップを1週間で回しました。

演習では、実際に過去の議事録をObsidian形式に移行する課題を出し、レビューでベストプラクティスを共有しました。

レビュー後には成果物をチームチャットで披露し、取り組みを称賛するリアクションを設定しています。

この小さな称賛ループが習慣化を後押しし、オンボーディング後もノート更新が継続しました。

演習の最後には、小テスト形式でショートカット操作やタグ付けルールを確認し、理解度に応じてフォローアップセッションを設けました。

理解度が高いメンバーにはメンター役を担ってもらい、現場の疑問を即時に解決する「Obsidian駆け込み部屋」をSlack内に開設しています。

定例会でのメトリクスレビュー

週次定例で検索時間や更新件数を共有し、改善点を議論します。

ここでCursorの提案内容と実際の更新結果を比較することで、AI支援の精度も高まります。

私は分析ダッシュボードをNotionで作成し、ObsidianのDataview結果を自動同期させました。

この可視化により、更新が滞っているノートを一目で把握でき、担当者へのフォローが迅速になります。

ダッシュボードには、更新遅延アラートと平均滞在時間のグラフも掲載し、閲覧と編集のバランスを分析できるようにしています。

特に平均滞在時間が長いノートは、内容が複雑で分割が必要な兆候と見なし、翌週の改善タスクに追加しています。

体験談:現場OJTとハード環境の同時改善

エンジニアリング部門では、私は月次でライブラリ更新の振り返り会を主導しました。

その際、ロジクール MX KEYS (キーボード)とロジクール MX Master 3S(マウス)を貸与し、Obsidianショートカットをハードウェアマクロに登録する運用を導入しました。

加えて、リファクタリング(第2版)のプロジェクトポストモーテム手法を応用し、ノート振り返りの評価項目を定義しました。

ハードとソフトの両面で支援することで、「ツールが使いにくい」という不満を先回りで解消できました。

内部リンクとリソース連携で学習導線を最適化する

第二の脳は、関連コンテンツへ自然につながる導線があってこそ価値を発揮します。

Obsidian内だけで完結させず、社内外リソースを組み合わせて学習体験を設計しましょう。

社内ナレッジと公開記事のハイブリッド導線

私は社内ノートから、公開記事の詳細解説へリンクする「深掘り導線」を設置しています。

たとえば、Cursor連携の実装手順はCursorとObsidianの連携ガイドへ、読書ハイライトの自動集約はKindleハイライト活用術へ導線を敷く構成です。

スタートアップ向けの導入手順まとめはCursor×Obsidian導入ハンドブックへリンクし、役職別に参照すべき資料を分岐させています。

また、マーケティング強化を図りたいチームにはローカルLLM環境構築ガイドも紹介し、AI支援の幅を広げています。

学習コンテンツの推薦を自動化する

ナレッジノート末尾に、関連する外部記事やコースを自動表示する仕組みを用意すると、学習の次のステップが明確になります。

私はCursorのエージェント機能にリコメンド用プロンプトを仕込み、ノートを更新するたびに関連リンクを提案させています。

ハードウェアと可視化で集中環境を作る

視認性の高いディスプレイ環境は、第二の脳運用で意外と影響が大きいです。

私はDell 4Kモニターを使ってマルチペイン表示を行い、右ペインでObsidian、左ペインでCursorを常時表示する構成にしています。

集中時間を確保するためのタイムブロッキングもObsidianで管理すると、学習と実務がシームレスにつながります。

追加リソース:セッションノートの要約を自動生成する際は、ロジクール MX Master 3S(マウス)のジェスチャーにショートカットを割り当てると操作効率が上がります。

私は達人プログラマーの要点をまとめたノートを常に開き、思考のフレームワークを即座に参照できるようにしています。

また、深夜作業を避けるために強制シャットダウンリマインダーをObsidianで設定し、チームの健康管理にも気を配っています。

まとめ

第二の脳は、導入目的の言語化→情報設計→データ測定→教育運用→導線最適化という一連の流れを回すことで価値が最大化します。

ObsidianとCursorを組み合わせた環境は強力ですが、運用ルールと学習導線がなければ成果が限定的になります。

今回紹介した手順を参考に、チームに合わせて改善サイクルを設計し、自社ならではの第二の脳を育ててみてください。