お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

ここ数年、Cursorや各種AIエディタ、LLMエージェントが一気に普及したことで、「エディタまわりの環境がどんどん重くなってきた」という相談を受けることが増えました。拡張機能を入れすぎて動作が重くなったり、ショートカットやキーバインドが入り乱れて、自分でも何がどこで動いているのか分からなくなってしまう——そんな状態に心当たりがある人も多いのではないでしょうか。

一方で、現場のエンジニアやPjMと話していると、「IDEやAIツールに頼りすぎると、環境を変えた瞬間に生産性がガクッと落ちる」「ssh先で作業するときだけ、急に生産性が半分になる」といった悩みもよく出てきます。特にインシデント対応や本番環境調査のような「ここぞ」という場面では、ローカルと同じ感覚で扱えるターミナルベースの環境を持っているかどうかが、大きな差になってきます。

本記事では、そうした背景を踏まえつつ、ターミナル派エンジニア向けにVoid Editorを軸としたミニマルな開発環境をどう設計するかを整理します。単なる設定手順の羅列ではなく、PjMとして複数プロジェクトを並行で回している立場から、「どこまで削ぎ落とすと現場に支障が出るのか」「どこから先はAIやIDEに任せて良いのか」という境界線も含めてお話ししていきます。

なぜ今Void Editorなのか:ターミナル中心開発の再評価

まずは、「なぜ今あえてVoid Editorのようなミニマルなターミナルエディタに目を向けるのか」を整理していきます。VS CodeやCursorがこれだけ便利になった今でも、あえてターミナル中心の開発環境を整える価値がどこにあるのかを、具体的なユースケースとともに見ていきましょう。

過積載IDE時代の「見えない負債」

最近のIDEやAI統合ツールは非常に強力ですが、その一方で「いつの間にか設定と拡張だけが増えていき、自分でも把握できないブラックボックス環境になる」という声をよく聞きます。私自身、PjMとして複数チームを見ていると、開発者ごとにVS CodeやCursorの設定がバラバラで、同じリポジトリでも「動く人と動かない人」が出てしまうケースを何度も目にしました。

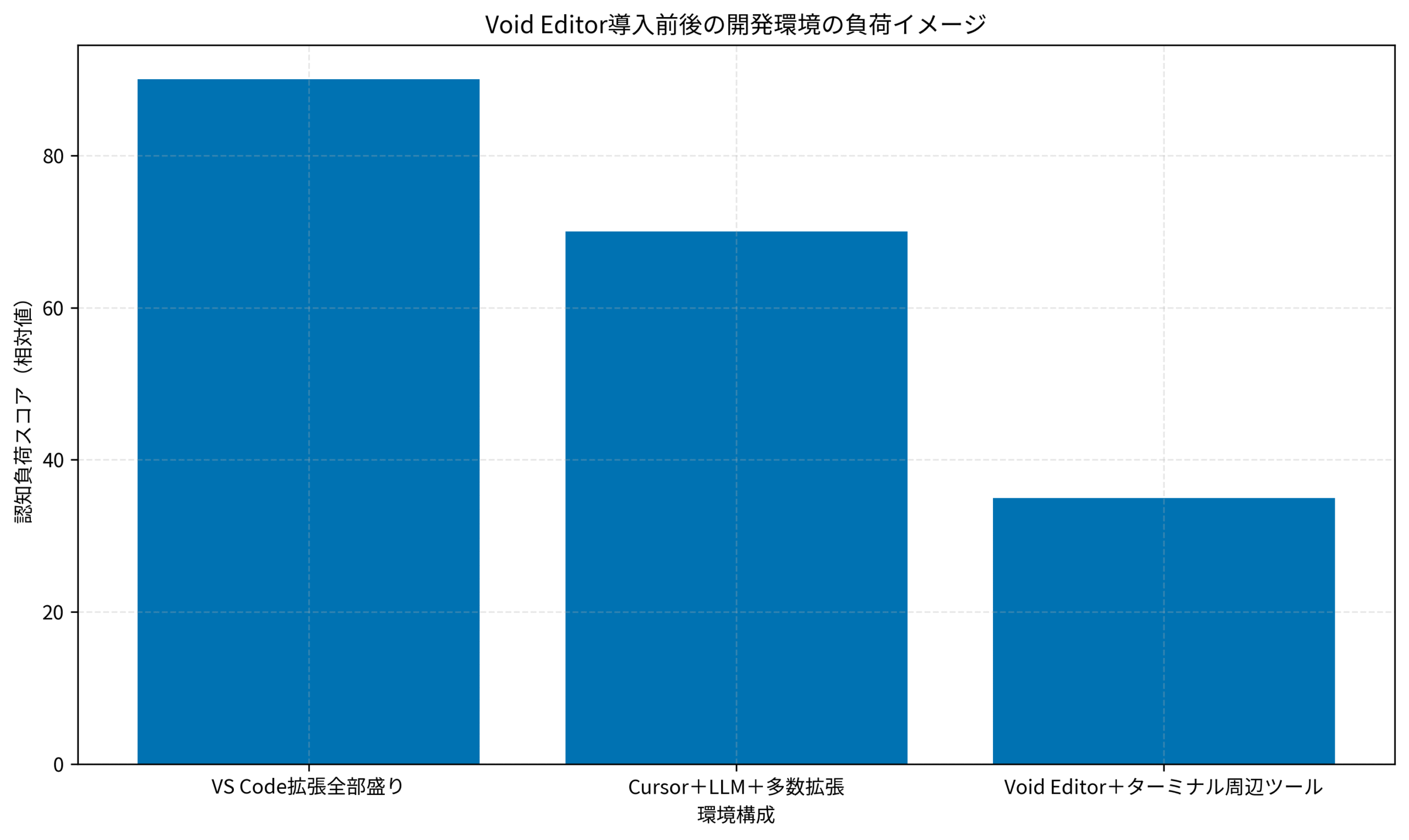

特に、開発環境のパフォーマンスチューニングでも触れたように、拡張機能や常駐ツールが増えすぎると、CPU・メモリだけでなく認知負荷もじわじわと積み上がっていきます。「どのショートカットがどのツールに紐付いていたか」「このフォーマットはどの拡張が効いているのか」といった把握コストが増え、トラブルシュートのたびに時間を取られるようになります。BenQ ScreenBar モニター掛け式ライト のような物理的な改善も大事ですが、その前に「ソフトウェアの過積載」を見直すことが欠かせません。

Void Editor導入前に整理しておくべき開発フローと制約

次に、いきなりVoid Editorを入れる前に、自分の開発フローとチームの制約条件を棚卸しすることが重要です。どこまでをターミナル環境に寄せ、どこから先をGUIツールやAIエディタに任せるのかを決めておかないと、「結局どっちも中途半端になってしまった」という状態に陥りがちです。特に、在宅エンジニアの作業環境改善ガイドでも触れたように、「どの作業をどの環境で行うか」をあらかじめ整理しておくことが、無駄なコンテキストスイッチを減らすうえで非常に効いてきます。

ターミナルに寄せるべき領域/寄せなくてよい領域

具体的には、以下のような観点で「ターミナルに寄せるべきか」を切り分けていきます。

- ビルド・テスト・Lintの実行:CI/CDと同じコマンドで再現できるようにする

- ログ閲覧・簡易検索:tailやgrepに加えてfzfなども組み合わせる

- Git操作:日常的な操作はCLIで完結し、履歴の俯瞰などは必要に応じてGUIに任せる

一方で、デザインレビューや大規模リファクタ時の全体リネームなど、視覚的な俯瞰が重要な作業は従来どおりGUIエディタの方が適しています。あくまで「クリティカルな場面でも再現性高く動かせる最低限のセットをターミナル側に持っておく」という発想で、Void Editorを位置付けるのが現実的です。Time Timer MOD 60分 視覚タイマー のようなタイマーとセットで「ターミナル集中タイム」を短いスプリントとして切る運用もおすすめです。

Void Editor×ターミナル周辺ツールで構築するミニマル環境

ここからは、実際にVoid Editorを中心に据えたミニマルな開発環境の組み立て方を見ていきます。エディタ単体ではなく、シェル・ターミナルマルチプレクサ・ファイラーなど、周辺ツールとの組み合わせで1つの「作業空間」として設計するイメージです。

最小構成のレイヤー設計

私がターミナル中心の環境を設計するときは、次のようなレイヤーに分けて考えています。

- シェルレイヤー:zshやfish+fzfなどでコマンド履歴とファイル検索を高速化

- セッション管理レイヤー:tmuxなどでプロジェクトごとのウィンドウとペインを定義

- エディタレイヤー:Void Editorでコード編集・簡易リファクタ・マクロ操作を担う

レイヤーを分けて考える最大のメリットは、「トラブルが起きたときに、どこから疑えばよいか」をすぐに当たりを付けられる点です。たとえば、キーバインドが効かなくなった場合に、シェルの設定なのか、tmuxのショートカットなのか、Void Editor側のキーマップなのかを切り分けやすくなります。結果として、環境トラブルに対する復旧時間が短くなり、「なんとなく再インストールして直った気がする」といった不安定な対処から卒業しやすくなります。

また、各レイヤーの設定をあえて「書き捨て」にせず、ドットファイルリポジトリなどで管理しておくことも重要です。zshの設定ファイル、tmuxの設定、Void Editorの設定ファイルを1つのリポジトリにまとめておけば、PCの買い替えや新メンバーのオンボーディング時にも、同じ環境を短時間で再現できます。特にターミナル中心の環境は、ちょっとしたカスタマイズの積み重ねで快適性が大きく変わるため、「設定の再現性」が中長期の生産性に直結してきます。より広い視点では、開発環境のパフォーマンスチューニングで扱ったような観点も踏まえつつ、「何を共通化し、何を個人の裁量に任せるか」をチームで合意しておくことが大切です。

さらに、ミニマル構成であること自体が、日々の運用コストを下げる要因にもなります。プラグインや拡張機能を厳選している分、アップデート時の検証範囲もシンプルになり、「久しぶりに環境を触ったら、どこかの拡張が壊れていて動かない」といった事故も起きにくくなります。最終的には、ターミナル×Void Editorの環境を「いつでもどこでも同じように動く、信頼性の高い基盤」として位置付けることで、本来時間を割きたい業務ロジックや設計検討に、より多くの集中力を使えるようになります。SANODESK 昇降デスク QS1 パソコンデスク のようなシンプルな昇降デスクと組み合わせて、「ターミナル作業用のワークスペース」を物理的にも分離しておくと、頭の切り替えもしやすくなります。

特に、日中はGUIエディタやAIツール中心で開発を進めつつ、夜間やインシデント対応時にはターミナル中心の環境にスパッと切り替えられるようにしておくと、状況に応じたモードチェンジがしやすくなります。Void Editorは、その「第二の足場」として機能するエディタだと考えると、ミニマルな構成にも納得感が生まれるはずです。

チーム開発でVoid Editorを活かす運用パターン

最後に、チーム開発の文脈でVoid Editorをどう位置付けるかを整理します。個人の趣味としてターミナルに寄せるだけでなく、チーム全体の生産性向上やリスク低減につながる形で導入することが重要です。

PjM視点での導入パイロットとナレッジ共有

私がPjMとしてチームにVoid Editorベースの開発環境を持ち込んだときは、いきなり全員に強要するのではなく、「インシデント対応班」など一部メンバーからのパイロット導入から始めました。具体的には、ログ解析や一時的なホットフィックス対応が多いメンバーに対して、tmux+Void Editor+最低限のプラグインセットをまとめた「ターミナル用スターターキット」を配布し、オンボーディング用の短いハンズオンを実施しました。

その際、PjMが実践するチーム生産性向上術でも書いたように、「ツール導入の目的」と「やらないことの線引き」を最初に言語化しておくことが効果的でした。Void Editorはあくまで「障害対応や検証作業の底力を上げるための道具」であり、すべてのタスクをターミナルで完結させることを強制するものではない、と明示したことで、現場の抵抗感がかなり薄れたと感じています。JINS PC ブルーライトカット40% のような小さな投資も含め、長時間のログ追いかけ作業に耐えうる環境づくりをセットで進めるのがポイントです。

まとめ

Void Editorのようなミニマルなターミナルエディタは、一見すると「今さら感」のあるツールに見えるかもしれません。しかし、拡張だらけのIDEやAIツールが当たり前になった今だからこそ、「最低限の道具だけでどれだけ戦えるか」を再確認することには大きな意味があります。

本記事で見てきたように、まずはIDE過積載による見えない負債を認識し、ターミナル側に寄せるべき領域とそうでない領域を切り分けたうえで、Void Editor×ターミナル周辺ツールというミニマルな環境を組み立てていくのが現実的なアプローチです。その際、PjM視点で導入範囲や期待値をきちんと言語化し、チームの一部からパイロット的に展開していくことで、過度な抵抗や混乱を避けながら定着させることができます。

今日の内容を参考にしながら、自分やチームの開発フローを一度立ち止まって棚卸しし、「ここだけはターミナルで戦えるようにしておきたい」という領域を明確にしてみてください。そのうえでVoid Editorをうまく取り入れていけば、GUIエディタやAIツールにも依存しすぎない、しなやかな開発スタイルを手に入れられるはずです。