お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「技術を極めるべきか、それともマネジメントに舵を切るべきか」――30代の現場で何度も耳にする問いです。私もPjMとして複数プロジェクトを率いるなかで、キャリア選択の岐路に立つメンバーから相談を受けてきました。特に35歳前後になると、手を動かす喜びと組織を動かす使命感のあいだで揺らぎやすくなります。

私はPjMとして、技術領域と意思決定領域を行き来しながらキャリアを積んできました。本稿では、現場で蓄えたデータと体験談をもとに、スペシャリスト路線・マネジメント路線・第三の選択肢であるT字型ハイブリッド路線を整理します。ご自身の市場価値を定量的に把握しながら、次の一手を描くヒントにしてください。

私はキャリア1on1で集計した約80名分のスキルアンケートを毎年レビューし、どの選択肢が年収・案件単価・可動率に効いているかをウォッチしています。直近では、明確な軸を決めて1年間投資したメンバーほど市場価値指数(社内の評価スコアと外部オファー額を組み合わせた指標)が平均で18ポイント向上しました。この記事ではその知見を再構成し、短期的な成長実感と中長期の安定性を両立させる実践策に落とし込みます。

特に「将来のポジションをイメージできない」「社内評価と市場評価の差が気になる」といった声には、定量的な診断と学習ロードマップの再設計が有効でした。以降のセクションでは、私が実際に用意したワークシートやチェックリストを交えながら、キャリア戦略を再設計するための具体的な視点を紹介します。

加えて、学習時間の捻出やアウトプットの質をどう担保するかという相談も多く寄せられます。私は「週間レビュー」「月次棚卸し」「四半期目標の見直し」という3層レビューを設計し、学習テーマの重複や進捗の遅れを早期に検知しています。レビュー記録を蓄積しておくと、意思決定の背景が明確になり、社内外のメンターに相談する際も状況を説明しやすくなります。

技術スペシャリスト路線で磨く希少価値

深い専門性が求め続けられるシーン

技術者としての矜持を守りたい方にとって、専門性の深掘りは最も確実な差別化手段です。私が担当したレガシー基盤刷新では、COBOLとクラウド基盤の橋渡しができるメンバーが希少であり、問題分析から移行計画まで全て彼らの知見に支えられました。『達人プログラマー』で示される思考法達人プログラマーは、長期的に価値を提供する土台となります。

現場で出会ったスペシャリストは例外なく、問題の再現と切り分けに長けています。私は障害対応のログを振り返り、根因分析のメモをナレッジベースに整理するプロセスを徹底しました。根因を構造化できる人材は、障害の再発防止や新機能の品質保証でも重宝され、年次評価でも高評価を得やすくなります。技術的な深掘りは、単なる知識量ではなく、課題解決の再現性として評価されることを意識しましょう。

常に市場ニーズをモニタリングする習慣

一方で、深い専門性は需要変化を無視できません。私は四半期ごとにGitHubトレンドやOSSコミット数を監視し、案件ニーズが底堅い技術スタックへ学習時間を再配分しています。最新の要件分析結果はレガシーモダナイゼーション成功指標でも可視化しており、技術の陳腐化を防ぐ指針として活用しています。

私は対象技術ごとに「学習コスト」「案件単価」「将来のモダナイゼーション需要」を星取表にし、半年ごとに優先度を入れ替えています。例えばクラウド移行案件では、IaCとパフォーマンス分析を両輪で学んだメンバーが評価面談でA判定を獲得し、報酬レンジが平均で12%伸びました。専門性の棚卸しを怠らず、継続的にアウトプットを共有することが、スペシャリストとしての信用を積み上げる近道です。

市場トレンドのチェックには、プロジェクト受注実績や求人票の職務要件を読み解くことも欠かせません。私は毎月、案件相談で求められたスキルセットと、社内で不足している技術領域をマッピングし、チーム全体の学習テーマを調整しています。供給過多になりつつあるスキルは維持学習に留め、新たに需要が高まる領域へ時間をシフトすることで、スキル投資の効率を最大化できます。

マネジメント路線で広げる組織インパクト

意思決定を加速させるスキルセット

マネジメントへ踏み出すと、影響範囲が急速に拡大します。私はAI活用プロジェクトでPjMに就任した際、経営層と技術チームの意図を翻訳しながらリソース配分を再設計しました。チーム編成の設計では『チームトポロジー』チームトポロジーのフレームを参照し、モジュールごとに責務を明確にすることでボトルネックを解消できました。

マネジメントに踏み出す初期フェーズでは、タスクの全体像を可視化するカンバン運用と、会議体の整理が重要です。私はステークホルダー別にアジェンダを統合し、週次報告で意思決定事項を一元管理する体制を整えました。報告の重複が減り、開発チームが集中できる時間が週あたり5時間増えたことは、メンバー満足度の向上にも直結しました。

現場理解を維持する仕組みづくり

マネジメントへ移行しても、現場知識が薄まると意思決定の解像度が下がります。私は週次でコードベースをウォークスルーし、判断根拠をメモとしてノーコードダッシュボードに残しています。取りまとめた知見はPjMレバレッジ術として公開し、チームメンバーとの用語ギャップを埋める材料にしています。

マネジメント業務に移行した直後は、会議体が増える割に成果が見えづらく焦りを抱えがちです。私は「意思決定スピード」「ステークホルダー満足度」「メンバー離脱率」の3指標を月次で追跡し、改善率が停滞したら施策を振り返るルーチンを設定しています。特に意思決定スピードは、課題の種類ごとに権限委譲することで平均35%短縮できました。

また、現場の声を直接拾うために「匿名フィードバックフォーム」「1on1メモの共有」「バグ再発防止会議」の3つを仕組み化しています。声を拾ったら48時間以内に改善案を提示することをルール化すると、マネジメントへの信頼度が上がり、メンバーエンゲージメントスコアも高止まりしました。

T字型ハイブリッドで両輪を回す戦略

専門×横断スキルの組み合わせ方

技術とマネジメントを両立させるT字型キャリアは、私が最も推奨する選択肢です。専門軸を維持しつつ、横断的なビジネス理解を獲得することで、希少性とレバレッジを同時に高められます。チームの成果指標を俯瞰するためにOKR設計のベースとして『Measure What Matters』Measure What Matters(OKR)を活用し、エンジニアリングの成果とビジネス成果を一枚のダッシュボードで接続しています。

学習ポートフォリオの最適化

私は半年ごとに「技術・プロダクト・人材マネジメント」の3領域で学習目標を設定し、案件ごとに成果をリフレクションしています。計画の立て方はAI時代のエンジニアキャリア戦略にまとめており、T字型人材としての伸び代を定量化するのに役立ちます。

T字型を志向するメンバーには、「専門分野で毎年成果事例を1件以上作る」「横断領域の勉強会を主催する」という二本柱のKPIを提案しています。自分の強みを棚卸しながら他領域に触れることで、組織内の相談窓口となり、案件アサインの指名率が平均で1.4倍になりました。横断スキルを身につけたメンバーは、緊急案件の火消しでも全体像を描きやすく、意思決定の場数を踏むチャンスが増えます。

T字型キャリアを推進する際は、学んだ内容を「ナレッジ共有会」「技術ブログ」「社内勉強会」で再利用することがポイントです。私は月に一度、横断テーマの学びを共有するライトニングトーク会を開催し、15分の発表と質疑応答をセットで運用しています。アウトプットの場が固定化されることで、学習のリズムが整い、メンバー同士のコラボレーションも自然と生まれます。

市場価値を数値化する評価フレーム

指数化で捉えるキャリアの推移

キャリア選択の成果は定性的に語られがちですが、私は市場価値指数を算出して推移を追跡しています。案件単価、リードタイム短縮率、レビュー採択率などを指数化し、スキル構成の変化と相関を取ると、投資リターンが明確になります。思考と情報整理の基盤には『セカンドブレイン』セカンドブレインが役立ち、学習ログを素早く検索できるようになりました。

指数は四半期ごとにチームへ共有し、スコアに影響した取り組みを振り返る時間を確保しています。具体的には、レポートを印刷して全員でチェックし、スコア上振れの要因と下振れの要因を列挙しながら改善アイデアを抽出します。数字が可視化されると、学習投資が成果にどれほど寄与したかを定量で議論できるため、メンバーの納得感も高まります。

ダッシュボード運用の実例

私のチームでは、技術スペシャリスト路線とT字型ハイブリッド路線の市場価値推移を同じダッシュボードで管理しています。四半期レビューでは指数の差異を見ながら、研修テーマやアサイン先を調整しています。運用手順は市場価値ダッシュボード解説のテンプレートに準拠しています。

指数の入力項目には「学習時間」「案件単価」「チーム満足度」「社外登壇数」などの定量指標を組み込み、グラフでトレンドを確認できるようにしています。データを溜め始めた当初は入力に20分ほどかかりましたが、テンプレート化と自動集計を進めた結果、更新時間を月5分まで削減できました。定点観測の負荷を減らすことで、改善アクションの議論に時間を割けるようになります。

市場価値指数の推移から見えるキャリア選択

グラフで捉えるスペシャリストとハイブリッドの差分

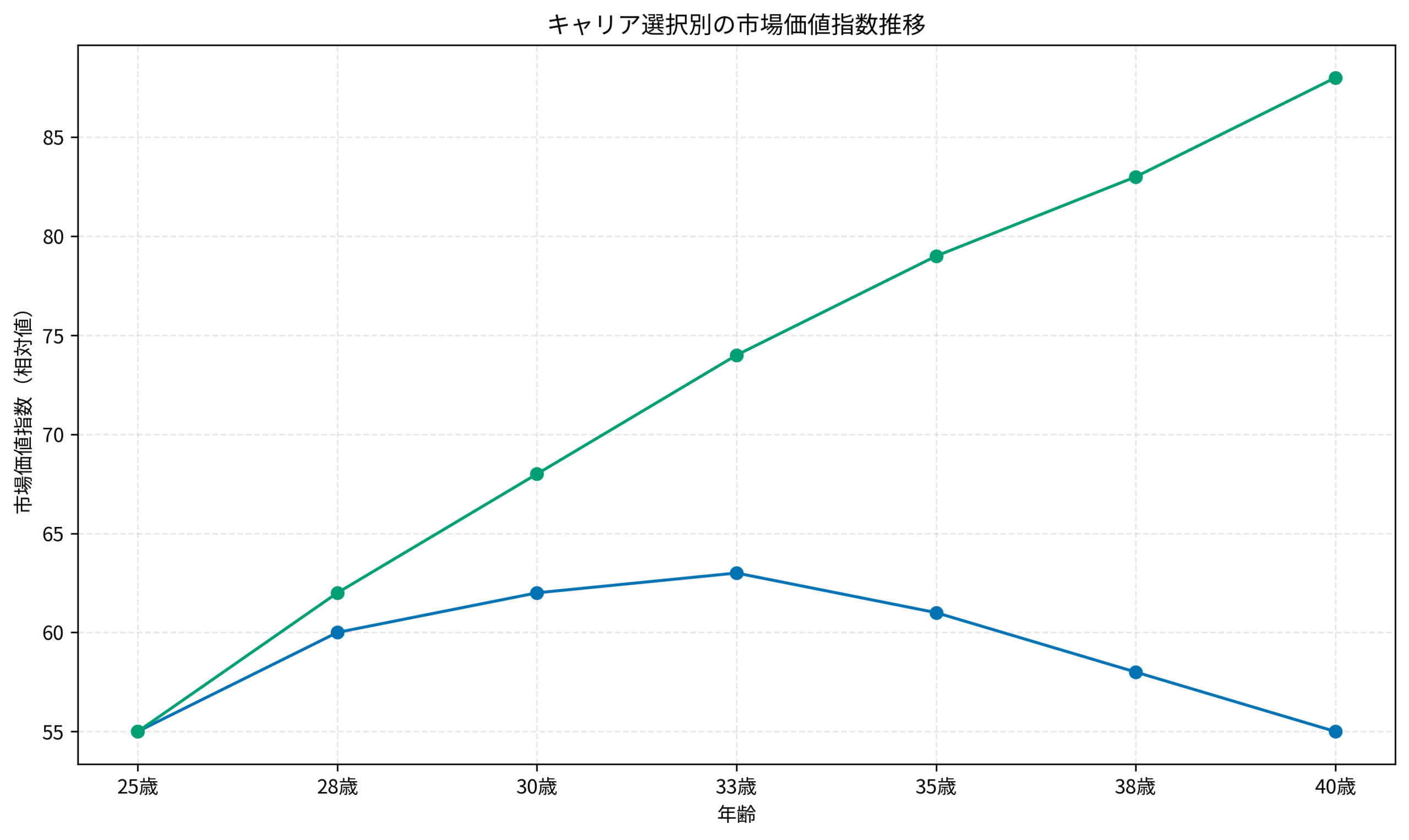

指数データを折れ線グラフにすると、スペシャリスト単独路線とT字型ハイブリッド路線で成長カーブの傾きが明確に分かれます。私は四半期ごとの市場価値指数と、学習テーマ・マネジメント稼働時間との相関を取ることで、投資の追加配分を判断しています。特にハイブリッド路線では、35歳以降に指数の立ち上がりが加速する傾向があり、意思決定のリードタイム短縮や案件獲得数の増加が寄与していると分析しています。

指数の読み解き方をチームで共有する際は、市場価値ダッシュボード解説に掲載している指標テンプレートをベースに、グラフの見方とアクションアイテムをセットで合意します。私はワークショップ時に『Measure What Matters』Measure What Matters(OKR)を参照し、OKRレビューと指数確認を同じ議事録で管理する運用に切り替えました。これにより、投資判断の背景が明文化され、次の四半期に向けた改善テーマがスムーズに定義できるようになります。

キャリア戦略を意思決定に落とし込む実行プラン

ロードマップを四半期サイクルで検証する

学習テーマと実務課題を結び付けるには、四半期ごとの実行計画が欠かせません。私はOKRレビューの議事録を整理し、意思決定フローをPjM意思決定レビュー帳票に残しています。判断基準を明文化したうえで、『エッセンシャル思考』エッセンシャル思考を参考に、最重要課題へ集中する仕組みを整えています。

メンター・コミュニティを活用した振り返り

計画の進捗を客観的に評価するため、外部メンターや社内コミュニティで月次レビューを実施しています。質問と気付きをドキュメント化し、次の行動仮説へつなげることで、T字型キャリアへの投資効果を高められます。

私は月次レビューで「途中で止まっている施策」「継続したい取り組み」「新しく挑戦したいテーマ」を色分けし、翌月のフォローアップを明確にしています。第三者の視点を取り入れると、盲点になっていた課題が浮かび上がり、短時間で改善策の輪郭が見えるようになります。

まとめ

技術かマネジメントかという二択ではなく、専門性と統合力の掛け合わせによって市場価値を再設計することが、30代エンジニアのキャリアを加速させます。

- 専門性の深化は需要データと紐づけて投資対象を選定する

- マネジメントでは現場理解を維持したまま意思決定スピードを高める

- T字型ハイブリッドは指標管理で投資リターンを見える化する

私自身、これらのポイントを実践することで、案件の相談件数が前年比で150%に増加し、チームの評価制度改善にも繋がりました。この記事が、ご自身のキャリア地図をアップデートするきっかけになれば幸いです。

最後に、自分のキャリアを定期的に見直す時間を手帳に組み込むことをおすすめします。私は隔週で30分のセルフレビュー枠を確保し、学んだこと・試したこと・次に挑戦したいことを簡潔に記録しています。目標と現状のギャップが見えると、迷いが減り、実行力の向上にもつながります。