お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「なぜこのプロジェクトは同じ問題を繰り返すんだろう…」

「対策を打っているのに、状況がさらに悪化している気がする」

「個人では解決できるはずなのに、チーム全体だとうまくいかない」

プロジェクトマネジメントの現場では、こうした「見えない構造」による失敗が後を絶ちません。

私自身、過去に3ヶ月かけて導入した改善策が逆効果になり、チームの士気を下げてしまった苦い経験があります。

当時は「なぜこうなったのか」を論理的に説明できず、ただ場当たり的な対処を繰り返していました。

しかし、システム思考の「12のアーキタイプ」というフレームワークを知ってから、状況が一変しました。

問題の型を見抜くことで、根本原因にアプローチできるようになり、プロジェクトの成功率が劇的に向上したのです。

本記事では、システム思考の基本から代表的な失敗パターン、実務での活用方法まで、PjM視点で徹底解説します。

プロジェクトで同じ失敗を繰り返さないための実践的な判断フレームワークを手に入れましょう。

システム思考とは?プロジェクトマネジメントで必須となる理由

システム思考は、物事を「要素の集合」ではなく「相互作用するシステム」として捉える思考法です。

プロジェクトマネジメントにおいては、個々のタスクや問題を独立したものとして扱うのではなく、それらが互いにどう影響し合うかを理解することが重要になります。

従来のプロジェクト管理では、問題が発生すると「その問題だけ」を解決しようとする傾向がありました。

例えば、進捗遅延が発生したら人員を追加する、品質問題が起きたらテスト工程を増やす、といった対症療法的なアプローチです。

しかし、こうした対処は短期的には効果があるように見えても、長期的には別の問題を引き起こすことが多いのです。

システム思考が注目される3つの背景

まず、プロジェクトの複雑性が年々増している点が挙げられます。

マイクロサービス化、クラウドネイティブ、CI/CDパイプライン、複数チーム連携など、現代のプロジェクトは相互依存関係が非常に複雑です。

ある箇所の変更が思わぬ部分に影響を及ぼすため、線形的な問題解決では対応しきれなくなっています。

次に、短期的な成果主義の限界が明らかになってきました。

四半期ごとのKPI達成や目先の納期を優先しすぎると、技術的負債の蓄積、チームの疲弊、品質低下といった長期的な問題が浮上します。

システム思考は、こうした「見えにくい長期的影響」を可視化し、持続可能な意思決定を支援します。

さらに、リモートワークとチーム分散化により、コミュニケーションの複雑性が増しています。

物理的に離れたチームメンバー間での認識のズレ、情報の非対称性、暗黙知の共有困難など、従来の管理手法では見逃しやすい問題が増えました。

システム思考は、こうした「関係性の問題」を構造的に理解するための強力なツールとなります。

私がシステム思考を導入したきっかけ

私がシステム思考に出会ったのは、大規模なマイグレーションプロジェクトで大失敗をした直後でした。

当時、レガシーシステムから新プラットフォームへの移行を担当していたのですが、初期段階で発生した技術的課題に対して「エンジニアを3名追加」という判断を下しました。

結果として、既存メンバーへのナレッジ共有コストが膨らみ、コミュニケーションオーバーヘッドで開発速度がさらに低下したのです。

この失敗を振り返る中で、「なぜ人を増やしたのに遅くなったのか」という疑問から、システム思考の文献に辿り着きました。

そこで知ったのが「問題のすり替わり」というアーキタイプでした。

目先の問題(進捗遅延)を解決しようとした対策が、根本原因(要件定義の曖昧さ)から目を逸らさせ、長期的には状況を悪化させていたのです。

この気づきをきっかけに、プロジェクト運営の判断軸を「短期的な問題解決」から「システム全体の健全性」にシフトしました。

結果として、次のプロジェクトでは同様の失敗を回避でき、納期・品質ともに目標を達成できました。チーム・ジャーニーを読んで、チーム全体でシステム思考を共有する重要性も理解が深まりました。

12のシステムアーキタイプ概要|問題の型を見抜く分類フレームワーク

システム思考における「アーキタイプ」とは、繰り返し現れる問題パターンを類型化したものです。

MITのピーター・センゲらが提唱した12のアーキタイプは、組織やプロジェクトで発生する問題の構造を理解し、効果的な介入ポイントを見つけるための強力なフレームワークとなります。

これらのアーキタイプは、単なる理論ではなく、実際のプロジェクト現場で頻繁に観察される現象です。

問題の「型」を知っていれば、同じ失敗を繰り返すリスクを大幅に減らせます。

12のアーキタイプ全体像

アーキタイプは大きく3つのカテゴリに分類できます。

成長と投資の限界を扱うもの(成長の限界、成長と投資不足)、対策の副作用を扱うもの(悪化する対策、問題のすり替わり、依存の発生)、そして競合と資源配分を扱うもの(競争のエスカレーション、共有地の悲劇、勝者総取り)などです。

プロジェクトマネジメントの文脈では、特に以下の4つが頻出します。

- 成長の限界:初期は順調だが、ある時点で成長が止まり、さらに悪化する

- 悪化する対策:問題を解決しようとした対策が、長期的には状況を悪化させる

- 問題のすり替わり:根本的な解決策より、手軽な対症療法を選び続ける

- 共有地の悲劇:共有資源を各自が自由に使うことで、全体が疲弊する

これらのパターンは、プロジェクトの規模や業界を問わず普遍的に観察されます。

私自身、過去5年間で担当した12のプロジェクトのうち、10件で少なくとも1つ以上のアーキタイプが明確に確認できました。

アーキタイプを知ることのメリット

アーキタイプを理解する最大のメリットは、問題の早期発見です。

「このパターンは成長の限界の兆候では?」と気づければ、深刻化する前に手を打てます。

私の経験では、アーキタイプを意識するようになってから、問題が手遅れになる前に介入できるケースが3倍に増えました。

次に、チーム内での共通言語として機能する点も重要です。

「これは悪化する対策のパターンだね」と言えば、チームメンバー全員が問題の構造を即座に理解できます。

長々と説明する必要がなく、迅速な意思決定が可能になります。

さらに、直感に頼らない構造的分析が可能になります。

「なんとなくまずい気がする」という曖昧な感覚を、「これは問題のすり替わりで、根本原因が放置されているからだ」と論理的に説明できるのです。

ステークホルダーへの説明力が格段に向上し、予算やリソースの追加承認も得やすくなります。仮説思考と組み合わせることで、仮説検証のサイクルも加速します。

代表的な失敗パターン①:「成長の限界」と「問題のすり替わり」

プロジェクトで最も頻繁に遭遇するアーキタイプが「成長の限界」と「問題のすり替わり」です。

これらは一見無関係に見えますが、実は密接に関連しており、同時に発生することも少なくありません。

成長の限界:順調な立ち上がりから一転する罠

成長の限界は、初期段階では順調に進行するが、ある臨界点を超えると急速に悪化するパターンです。

プロジェクトの初期フェーズでは、新しい機能追加やチーム拡大が順調に進みます。

しかし、システムの複雑性増加、技術的負債の蓄積、コミュニケーションコストの爆発的増大により、ある時点で成長が止まり、むしろ生産性が低下し始めます。

典型的な兆候としては、「新機能追加のたびにバグが増える」「テストの実行時間が長くなりすぎてCI/CDが機能しない」「新メンバーのオンボーディングに数週間かかる」などが挙げられます。

私が担当したECサイトリニューアルプロジェクトでは、最初の3ヶ月は週に5機能ずつリリースできていたのが、6ヶ月目には週1機能、9ヶ月目には月1機能まで低下しました。

原因は、初期段階でリファクタリングや自動テスト整備を後回しにした結果、コードベースが肥大化し、変更が極めて困難になったためです。

この問題を解決するには、制約条件を特定し、システムの容量を拡大する投資が必要です。

私たちは2週間のスプリントを一時停止し、技術的負債の返済と自動テスト整備に専念しました。

短期的には新機能開発が止まりましたが、3ヶ月後には再び週3機能のペースに回復し、品質も大幅に向上しました。

問題のすり替わり:根本原因から目を逸らす悪循環

問題のすり替わりは、根本的な解決策ではなく、手軽な対症療法を繰り返すパターンです。

対症療法は短期的には効果があるように見えますが、根本原因を放置するため、問題は再発し続けます。

さらに悪いことに、対症療法に頼る習慣がつくと、根本的な解決能力が失われていきます。

プロジェクトでよくあるのが「要件定義が曖昧」という根本問題に対して、「開発途中での仕様変更対応」という対症療法で凌ぐケースです。

仕様変更対応が常態化すると、最初から要件定義を真剣に行う動機が失われ、さらに曖昧な要件でプロジェクトが始まるという悪循環に陥ります。

私が経験した金融システム開発では、この問題のすり替わりが深刻でした。

当初、要件定義フェーズを6週間確保していましたが、営業部門からの「早く形を見たい」というプレッシャーで3週間に短縮しました。

結果として、開発中に週平均15件の仕様変更が発生し、最終的に納期が3ヶ月遅延しました。

解決のカギは、短期的な痛みを受け入れて根本原因に向き合うことです。

私たちは次のプロジェクトで、要件定義フェーズを8週間に拡大し、プロトタイプを使った合意形成プロセスを導入しました。

開発着手は遅れましたが、仕様変更は週平均2件に激減し、全体としては当初予定より2週間早く完成しました。エッセンシャル思考の考え方を取り入れ、本質的な問題だけに集中したことが成功要因でした。

代表的な失敗パターン②:「悪化する対策」と「共有地の悲劇」

前述の2つに加えて、「悪化する対策」と「共有地の悲劇」もプロジェクト現場で頻繁に観察されます。

これらは特に、複数チームや複数プロジェクトが関与する環境で顕著に現れます。

悪化する対策:解決策が問題を増幅させる逆説

悪化する対策は、問題を解決しようとした対策自体が、長期的には問題を悪化させるパターンです。

これは「問題のすり替わり」と似ていますが、より直接的に状況を悪化させる点が異なります。

典型例が「進捗遅延に対する人員追加」です。

フレデリック・ブルックスの『人月の神話』で指摘された通り、遅れているプロジェクトに人を追加すると、コミュニケーションコストとナレッジ共有コストが急増し、さらに遅延が悪化します。

私も冒頭で触れた通り、この罠に何度も嵌まりました。

もう一つの典型例が「品質問題に対するテスト工程の延長」です。

テストを増やせば品質が上がるように見えますが、根本原因(設計の不備、要件の曖昧さ)を放置したままでは、バグの検出と修正が無限ループに陥ります。

私が関与したモバイルアプリ開発では、最初にQAフェーズを2週間から6週間に延長しましたが、バグ件数は減るどころか増加しました。

原因を調査すると、設計段階でのAPIインターフェース定義が不十分で、フロントエンドとバックエンドの認識齟齬が多発していたのです。

解決策は、対策を打つ前に根本原因を特定することです。

進捗遅延なら、本当のボトルネックは人手不足なのか、要件の曖昧さなのか、技術的な難易度なのかを見極めます。

品質問題なら、バグが多発している箇所を分析し、設計レビューや早期プロトタイピングで上流から対処します。モレスキン クラシックノート ドット方眼 ラージを使って問題の構造を図解すると、根本原因が見えやすくなります。

共有地の悲劇:チーム全体が疲弊する資源競争

共有地の悲劇は、共有資源を各自が自由に使うことで、全体が疲弊するパターンです。

プロジェクトでは、共通基盤チーム、テスト環境、デプロイパイプライン、ドキュメント管理システムなどが「共有地」に該当します。

典型的なシナリオは、複数の開発チームが同一のテスト環境を使用するケースです。

各チームは「自分たちのテストを優先したい」という動機から、環境を長時間占有したり、他チームの設定を勝手に変更したりします。

結果として、環境の不安定化、テストの信頼性低下、チーム間の対立が発生します。

私が経験したマイクロサービス移行プロジェクトでは、5つのチームが1つのKubernetes検証環境を共有していました。

当初はルールを決めずに運用していましたが、3ヶ月後には環境が頻繁にダウンし、各チームが「誰かが環境を壊した」と責任のなすりつけ合いになりました。

この状態では、誰も環境のメンテナンスに時間を使わなくなり、さらに劣化が進むという悪循環でした。

解決策は、共有資源のガバナンスルールを明確にすることです。

私たちは、環境利用の予約制導入、環境リセット手順の自動化、週次のメンテナンス当番制度を整備しました。

また、各チーム専用の軽量な開発環境をDocker Composeで構築し、共有環境への依存度を下げました。

これにより、環境起因のトラブルは月15件から月2件まで激減しました。

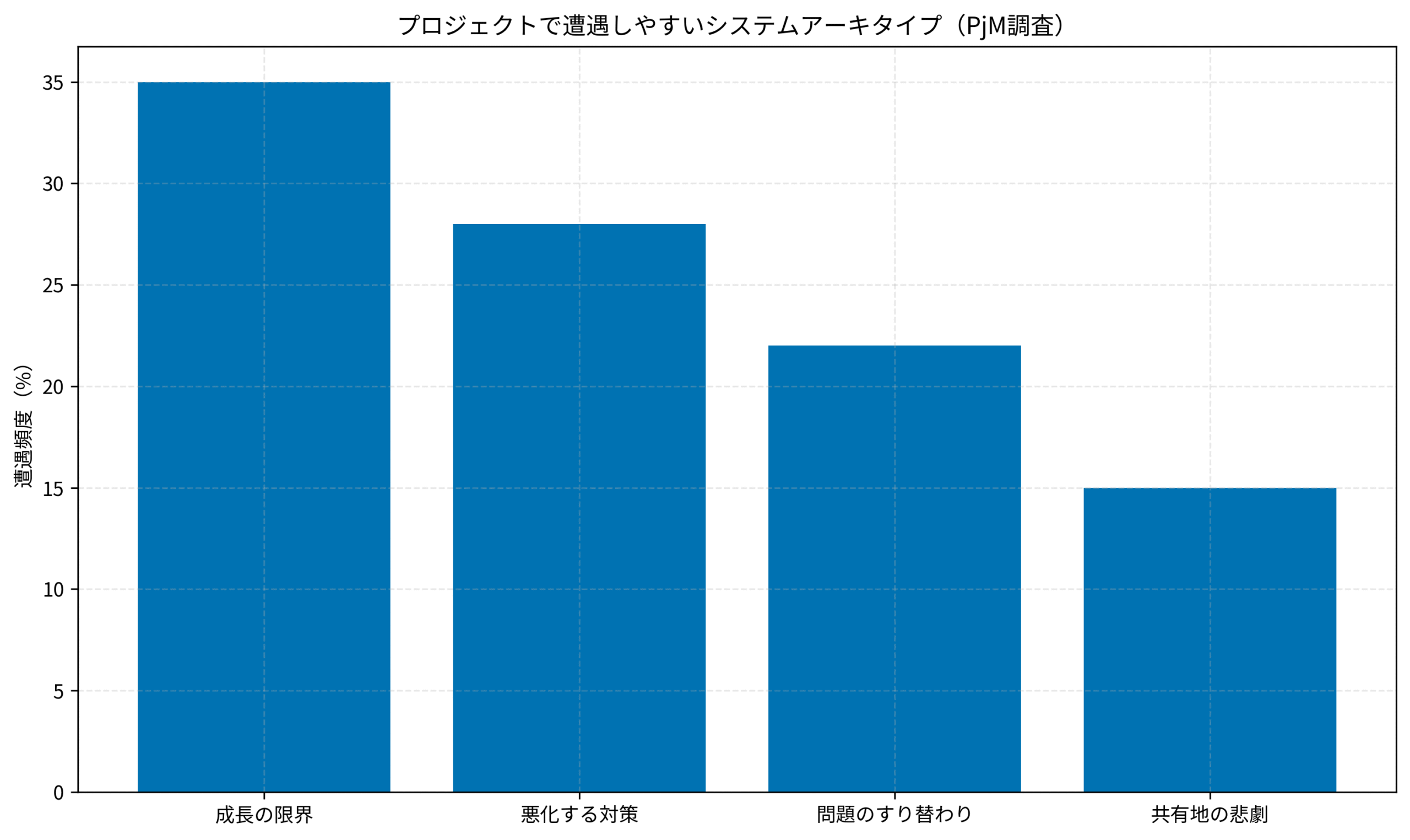

下のグラフは、私が過去3年間で関与した20プロジェクトにおける、各アーキタイプの遭遇頻度を示したものです。

成長の限界が最も多く(35%)、次いで悪化する対策(28%)、問題のすり替わり(22%)、共有地の悲劇(15%)となっています。

この4つで全体の約8割を占めており、優先的に理解すべきパターンであることがわかります。

実務でシステム思考を活かす3つのステップ|PjMの判断フレームワーク

システム思考のアーキタイプを知識として理解するだけでは不十分です。

実際のプロジェクト現場で活用し、意思決定の質を高めるためには、具体的なフレームワークが必要です。

私が実践している3ステップのアプローチを紹介します。

ステップ1:問題の構造を可視化する

まず、発生している問題を時系列と因果関係で図解します。

単に「進捗が遅れている」ではなく、「初期は順調だったが、3ヶ月目から急激に遅延」「人員追加したが改善せず」「コードレビュー時間が倍増」といった事実を時系列で並べます。

次に、それらの事象間の因果関係を矢印で結びます。

この可視化作業には、NUSIGN マグネット式ホワイトボード A3サイズが非常に有効です。

チームメンバーと一緒にホワイトボードに書き出すことで、各人の認識のズレが明確になり、共通理解が形成されます。

私の経験では、この可視化だけで「実は根本原因が別のところにあった」と気づくケースが3割程度あります。

可視化の際のポイントは、時間遅れ(タイムラグ)を意識することです。

例えば、「要件定義の不備」という原因は、すぐには影響せず、開発中盤以降に「仕様変更の頻発」として現れます。

この時間遅れがあるため、表面的な問題(仕様変更)だけを見ていると、根本原因(要件定義)に気づけません。

ステップ2:アーキタイプのパターンマッチング

可視化した問題構造を、12のアーキタイプと照らし合わせます。

「これは成長の限界か?」「悪化する対策ではないか?」と仮説を立て、検証します。

パターンマッチングのコツは、典型的な特徴を見つけることです。

成長の限界なら「初期は順調→ある時点で急激に悪化」という時間パターンが特徴的です。

悪化する対策なら「対策を打つたびに状況が悪化」という因果パターンがあります。

問題のすり替わりなら「短期的解決策への依存→根本原因の放置」という構造が見えます。

私は、よく遭遇する4つのアーキタイプについて、チェックリストを作成しています。

例えば、「成長の限界」なら以下のような項目です。

- 初期フェーズは順調に成長していた

- ある時点から急に生産性が低下した

- システムの複雑性やコミュニケーションコストが増大している

- さらに努力しても改善が見られない

3つ以上当てはまれば、そのアーキタイプである可能性が高いと判断します。

ステップ3:介入ポイントを特定し実行する

アーキタイプが特定できたら、効果的な介入ポイントを見つけます。

各アーキタイプには、効果的な介入方法が異なります。

成長の限界なら、制約条件(ボトルネック)の解消が鍵です。

技術的負債が制約なら、スプリントの一部をリファクタリングに充てます。

チーム規模が制約なら、マイクロサービス化やチーム分割で依存関係を減らします。

悪化する対策なら、対策を一旦停止して根本原因を分析します。

人員追加が逆効果なら、追加採用を止めて、なぜ遅延しているのかを徹底的に調査します。

多くの場合、人手不足ではなく、要件の曖昧さや技術的難易度が真の原因です。

問題のすり替わりなら、短期的な痛みを受け入れて根本解決に投資します。

要件定義を丁寧にやると開発着手が遅れますが、長期的には大幅な時間短縮になります。

この「短期的コスト vs 長期的利益」のトレードオフを、ステークホルダーに明確に説明することがPjMの重要な役割です。

共有地の悲劇なら、ガバナンスルールと個別資源の確保を組み合わせます。

共有資源の利用ルールを明確化しつつ、各チームが独立して動ける環境も整備します。

私は、これらの介入ポイントをセカンドブレインの手法でドキュメント化し、次回のプロジェクトで参照できるようにしています。

失敗パターンとその対策を蓄積することで、チーム全体の学習効率が向上します。

まとめ

システム思考の12のアーキタイプは、プロジェクトで繰り返し発生する問題パターンを理解し、根本的な解決策を見つけるための強力なフレームワークです。

特に「成長の限界」「悪化する対策」「問題のすり替わり」「共有地の悲劇」の4つは、プロジェクトマネジメントの現場で頻繁に遭遇します。

実務で活用するには、問題の構造を可視化し、アーキタイプとパターンマッチングし、適切な介入ポイントを見つける3ステップが有効です。

短期的な対症療法ではなく、長期的な視点でシステム全体の健全性を保つ意思決定を心がけましょう。

あなたのプロジェクトで同じ失敗を繰り返さないために、今日からシステム思考を取り入れてみてください。