こんばんは!IT業界で働くアライグマです!

「技術がわからないメンバーだけで開発案件を回すのが怖い」「投資家への週次報告で、どの課題から説明すべきか迷う」そんな声が最近のミーティングで相次ぎました。

私が担当している社内プロジェクトでも、エンジニアが転籍したタイミングでタスクが散乱し、顧客折衝チームが右往左往した経験があります。優先順位を決めきれないと、ビジネスサイドの信頼まで揺らぐのだと痛感しました。

本記事では、エンジニア不在でも技術課題を確実に整理できる意思決定フローと、数値化のためのフレームワークや外部リソースの使い方を紹介します。私自身がPjMとして現場で実証したワークシートや指標を具体的に提示するので、今日からチームで再現できるはずです。

初動48時間で課題を棚卸しする意思決定プロセス

私がまず着手するのは、初動48時間で課題を洗い出し、ビジネス目標と結びつけるワークショップです。エンジニア不在でも、責任の所在と影響範囲が見えるだけで焦りが収まり、意思決定のスピードが戻ってきます。

ボードをビジネス視点で再構成する

最初のセッションでは、各部門が抱えている懸念事項をチケット化し、収益・顧客体験・コンプライアンスのどれに該当するかを徹底的に整理します。以前、受注管理システムの刷新を進めた際、営業チームが「CSV出力の遅延」を最優先に押し出してきましたが、実際は顧客解約につながる脆弱性修正が先でした。観点を共有したことで、議論が感情論からデータベース整合性チェックへと切り替わったのです。

ボードの分類を終えたら、私は各カードに「数字で語れる根拠があるか」を付箋で添え、未確認のものには質問フラグを付けています。たとえば、サポート部門が挙げた「問い合わせ対応工数の圧迫」は、実際の通話ログを確認して初めて緊急度を判断できます。こうしたファクトチェックの癖付けが、非エンジニアの意思決定品質を底上げしてくれます。

仮説メモで意思決定履歴を残す

実務では、私がGoogleスプレッドシートに仮説カラムを設け、課題ごとに「放置した場合の影響」「一次対応者」を記録しています。これを5分で回覧するだけでも、関係者の合意形成が進みます。過去に再発した障害のタスクを慌てて探し直す時間がゼロになり、顧客MTG前の焦燥感が見事に消えました。

また、仮説メモには「必要な専門性」「社内にいる有識者」という列も必ず用意します。誰が判断できるのかが明確になることで、外部パートナーに支援依頼を出すタイミングが遅れるという失敗を防げます。これにより、リリース前のセキュリティ診断を確実にスケジュールへ組み込めるようになりました。

実績値を参照するリンクを必ず添える

口頭説明に頼ると再現性が下がるため、私は関連ドキュメントへのリンクをタスクに添えています。たとえば、先月リリースした「データベース沼から脱出した事例」は、障害復旧の実録記事として社内外で参照頻度が高く、似た状況が起きた際の即席ガイドとして活躍しました。

加えて、会議の締めに「次回の意思決定ポイント」と「不足データ」をラップアップメールで全員に送り、Slackにも同じ内容を蓄積します。情報の出所を一本化しておくと、突発的にプロジェクトオーナーが変わっても継続して意思決定できる体制が整います。

この初動プロセスを踏むことで、経営層が不安視する「技術的に何が優先なのか」が明文化されます。併せて、学びを深めたい場合はチームトポロジーが組織構造とフローの整理に役立ちます。

ビジネスインパクトとリスクで優先順位を数値化する

棚卸しが終わったあとは、定性的な不安を定量評価へ変換します。私は必ずスコアリング指標を用意し、意思決定が属人化しない環境をつくります。

RICEで投資対効果を見える化する

RICE(Reach, Impact, Confidence, Effort)は、開発経験がないメンバーでも理解しやすい枠組みです。昨年度のプロダクト改善プロジェクトでも、CSチームが記入したReach値と、財務担当が算出したImpact値を掛け合わせ、取り組む順序を全員で決めました。信頼度(Confidence)を設定する際には、裏付け資料の有無を記録し、仮説レベルか確定情報かを区別します。

なお、RICEを初めて導入するときは、最初の3スプリントだけ私が数値のレビューを担当しました。ここで採点基準をすり合わせておくと、各部署が自主的に採点できるようになるまでの立ち上がりをスムーズにできます。採点ミスの典型は「Effortを人日換算せず曖昧な感覚で入力してしまう」ことなので、私はテンプレートに参考値を併記し、過去案件の平均工数を参照できるようにしています。

障害リスクと規制対応を別軸で評価する

リスク評価を軽視すると、本当に守るべき顧客資産が見落とされます。私はセキュリティ/法務/運用の三者を招き、発生確率と影響度を5段階で採点します。この座組みで議論した結果、当初は優先度が低かった監査ログ機能にリソースを振り替え、監査委員会のヒアリングを無事乗り切れました。

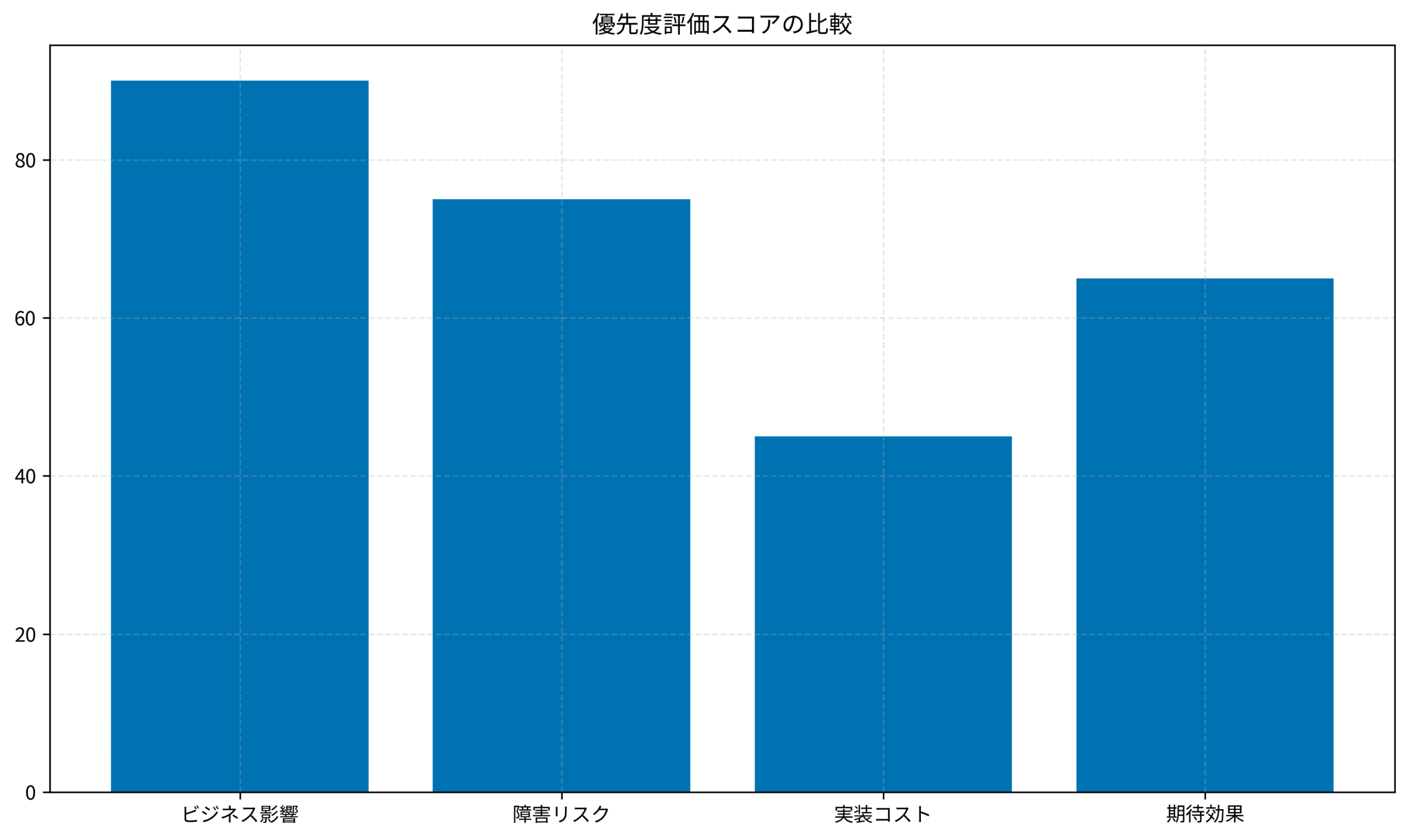

以下のグラフは、実際に使っているスコア表をシンプル化したものです。ビジネス影響と障害リスクが高い項目は、工数が大きくても先に着手する判断が視覚的に伝わります。

このグラフは、私が週次レビューで共有しているRICEスコアの抜粋です。ビジネス影響と障害リスクが高い項目は、工数が大きくても先に着手する判断が視覚的に伝わります。

この指標づくりとレビューの流れは、OKR運用の文脈とも親和性が高いので、数値管理の参考にMeasure What Matters(OKR)を手元に置くと評価基準がぶれなくなります。

さらに、評価会議の最後に「今週の学び」を一言ずつ共有すると、次回の議論で同じ落とし穴にハマる確率がぐっと下がります。私は議事録の末尾に、改善したい観点と関係者のコメントを追記し、半年後に見返せるナレッジベースとして育てています。

フレームワークを使いこなし意思決定を高速化する

スコアを決めたあとに私が重視しているのは、会議で迷いが生まれないように意思決定プロセスを定型化することです。とりわけ、意思決定を週次で回す仕組みが翌週の遅延を防ぎます。

週次レビューデッキのテンプレート化

私はNotionにレビュー用テンプレートを作成し、「前週の決定事項」「新規の課題」「保留中の仮説」を3枚のスライドにまとめています。テンプレート化することで、代行するメンバーがいても同じ品質の報告が可能になり、クライアントへの説明も筋道立てて行えます。

テンプレートの導入後は、会議の冒頭で5分の「前提合わせタイム」を挟み、欠席者がいても情報の齟齬が起きないようにしています。会議中にドキュメントリンクを開く時間を削減できるため、議論の半分以上を意思決定に割けるようになりました。

ノーコードツールを中継点に据える

エンジニアが議論に参加できない場合でも、ノーコードやローコードのダッシュボードで実績値を見せると理解が深まります。私がPMOとして支援した自治体案件では、Glideで作った簡易アプリにMiroの図を埋め込み、各部署が自分のタスク進捗を更新できるようにしました。その結果、問い合わせ対応が一日平均2時間短縮できたのです。

データの更新漏れを防ぐため、私は毎週金曜の正午にダッシュボードのスクリーンショットをSlackへ投稿し、気づきをコメント欄で収集しています。リアルタイムの会話が生まれることで、来週取り組むべき実験案が自然と集まり、会議での意思決定がスピードアップしました。

情報共有の型化には、ボードを常に目に触れる場所へ掲示することも有効です。チームの議論スペースにリーン・スタートアップ ムダのない起業プロセスでイノベーションを生みだすを引用したイノベーション指標を貼り出すと、仮説検証のスピードが上がりました。

外部リソースと専門家ネットワークを活用する

自前のリソースだけで意思決定を済ませようとすると、判断が遅れます。私は外部の専門家と契約したり、コミュニティを立ち上げたりして、視点の偏りを防いでいます。

専門家レビューの導入タイミングを決める

セキュリティや性能のように専門知識が不可欠な領域では、レビューを受けるタイミングをあらかじめ決めておきます。先月、医療系スタートアップの相談を受けた際には、外部CISOに週次メンタリングを依頼し、リリース前に脆弱性診断を終えました。社内だけで検討するよりも早く重大リスクを洗い出せたのが大きな成功体験でした。

私は、専門家と契約する際に「成果物チェックリスト」と「報酬支払い条件」を事前に共有し、期待値を合わせています。これを怠ると、後から追加費用が発生したり、レビューが表面的なコメントに終始したりする恐れがあります。予算管理の観点からも、レビュー範囲を明確にすることは必須です。

学習コミュニティで事例知を集める

私は隔週で開催している「ノーエンジニアPJナイト」というオンライン勉強会で、上場企業のDX責任者やスタートアップのプロダクトマネージャーとケーススタディを共有しています。共通言語が増えることで、優先順位付けの背景説明が短くなり、資料作成に費やす時間も削減できました。より多くの具体事例を知りたい方は、AIエージェント時代のロードマップ解説も参考になります。

外部の知恵をチームの議事録に落とし込む際は、壁掛けボードやタブレットを活用すると抜け漏れが防げます。私はスタンド上にNUSIGN マグネット式ホワイトボード A3サイズを常備し、毎回のレビューでリスクの洗い出しを可視化しています。

コミュニティ運営では、KPIを「参加者の実践レポート投稿数」と「次回以降のゲスト登壇依頼件数」に設定しました。成果指標を持たずに交流を続けると、ただの雑談会になりがちだからです。指標を定めたことで、参加者が持ち帰った学びを記録し合う文化が生まれ、チーム全体の意思決定に生きた情報が増えていきました。

まとめ

エンジニアが不在のチームでも、課題の棚卸しとスコアリング、意思決定の定型化、外部リソースの活用を組み合わせれば、技術的優先順位を論理的に説明できます。特に、初動48時間のワークショップで情報を整理し、RICEスコアとリスク評価で数値化し、週次レビューと専門家ネットワークで学び続ける流れが効果的でした。

最後に、自分たちの意思決定を定期的に振り返る仕組みとして、私たちはKPTとOKRを組み合わせたレビューを書き起こしています。具体的な書き方は、30代以降の開発効率化ガイドで紹介している振り返り術が参考になります。継続的なアップデートの習慣づくりにはセカンドブレインが心強い味方です。

ここまでの取り組みを感じると、エンジニアがいないことは必ずしも弱点ではなく、むしろビジネス部門が主体的に意思決定できる組織文化づくりのチャンスだとわかります。今日紹介したワークショップ設計、スコアリング、テンプレート、外部ネットワークを組み合わせれば、チームは数カ月で意思決定のプロセスを自走させられます。ぜひ、自社の状況に合わせて取り入れてみてください。