お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

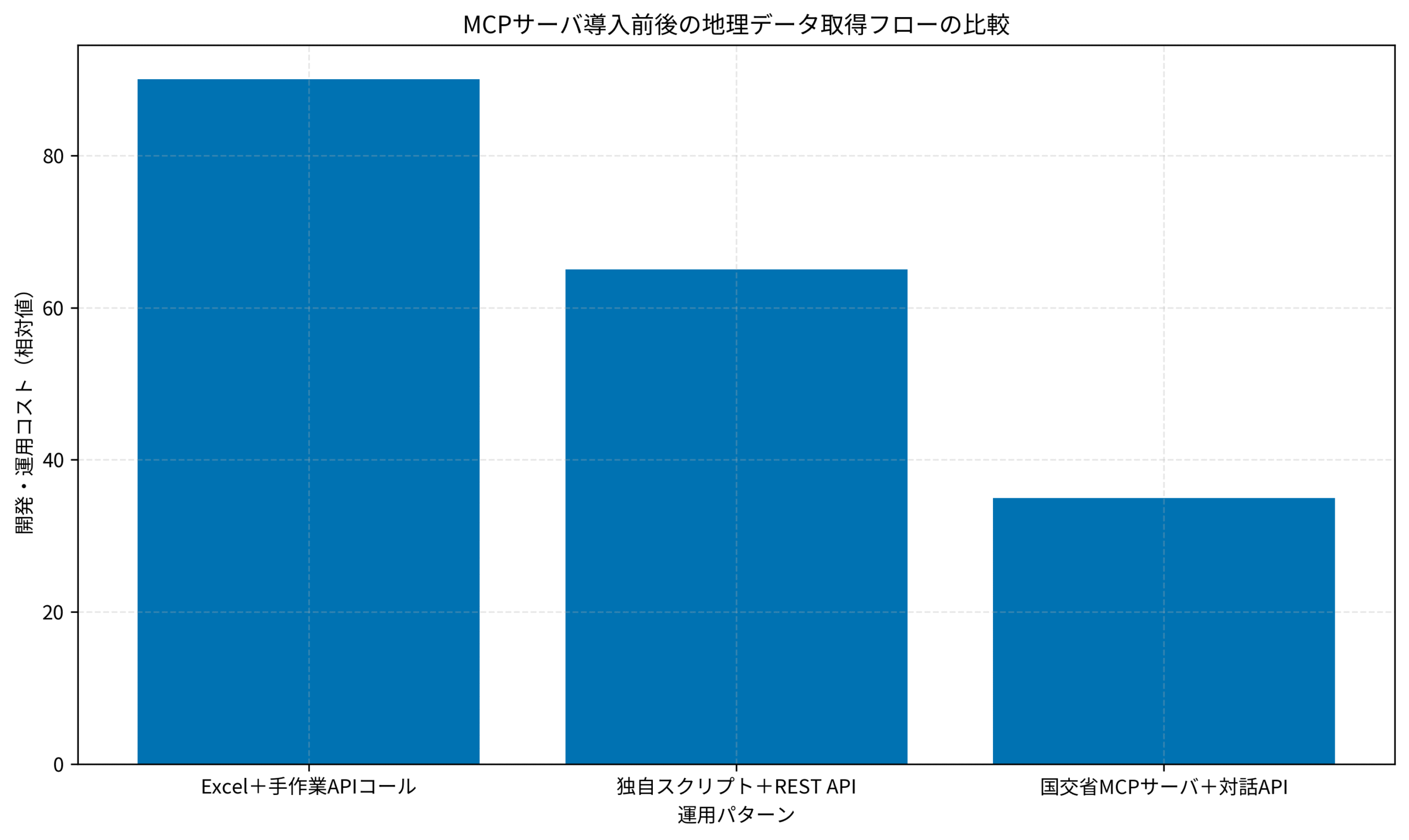

ここ数年、MCP(Model Context Protocol)まわりの話題が一気に増え、「LLMから外部ツールやデータにアクセスする標準プロトコル」として少しずつ現場にも浸透し始めました。その中でも特にインパクトが大きかったのが、国土交通省が公式に公開した「国交省MCPサーバ」です。これまでバラバラなドキュメントやAPI仕様を読み解きながら取得していた地理・交通データに、対話形式で安全にアクセスできるようになったことで、「公共データ活用の敷居がぐっと下がった」と感じている開発者も多いはずです。

一方で、PjMとして複数チームを見ていると、「面白そうだから触ってみたけれど、本番システムにどう組み込めばいいか分からない」「従来のREST APIとの役割分担や責務設計が曖昧なまま進んでしまいそう」といった不安の声も聞こえてきます。特に行政系・公共系のシステムでは、データの正確性やアクセス制御、監査ログといった観点をおろそかにできないため、「とりあえずMCPで楽に呼べるからOK」というノリでは済まない場面も多いでしょう。

本記事では、そうした背景を踏まえつつ、国交省MCPサーバを使って地理データを安全かつ効率的に引き出すための開発パターンを整理します。既存のREST APIやバッチ処理とどう共存させるか、どのレイヤーまでLLMに任せてよいか、PjMとしてどこまで設計レビューすべきか、といった観点も交えながら、現場で使える形に落とし込んでいきます。

国交省MCPサーバとは何か:従来のAPIとの違い

まずは、国交省MCPサーバの位置付けと、従来の地理データAPIとの違いを整理していきます。「結局これは何者で、どこからどこまでを任せられるのか?」という問いに答えるところからスタートしましょう。

従来型APIとMCPサーバの役割分担

従来の地理データAPIは、「決められたエンドポイントに対して、クエリパラメータを指定してJSONを返す」という、ごくオーソドックスなRESTスタイルでした。そのため、開発者側はAPIリファレンスを読み込み、必要なパラメータやレスポンス形式を把握したうえで、アプリケーションコードに組み込んでいく必要があります。一方、国交省MCPサーバは、LLM側から見たときの“ツール定義”を標準化している点が大きな違いです。

例えば、「ある地点から半径◯km以内のバス停情報を取得したい」といった要件があったとき、従来であれば「該当エンドポイントを探す→パラメータを組み立てる→レスポンスをパースする」という流れをすべてコードで書く必要がありました。MCPサーバを経由する場合は、LLMが「バス停情報取得」というツール呼び出しを理解しているため、プロンプトから自然言語で条件を指定しつつ、裏側では定義済みのツールを安全に実行できます。ここでは、MCP統合開発環境構築で紹介したような「ツールレイヤーの標準化」という考え方が、そのまま国交省MCPサーバにも適用されていると捉えると理解しやすいでしょう。実践サイバーセキュリティ入門講座 のようなセキュリティ系の参考書もあわせて読むと、「ツール経由でデータを渡すときのリスク観点」を押さえやすくなります。

国交省MCPサーバを既存システムに組み込むアーキテクチャ

次に、国交省MCPサーバを既存システムにどう組み込むかを考えていきます。PoCレベルであれば、LLMクライアントから直接MCPサーバを叩いて結果を確認するだけでも価値はありますが、本番運用を前提とする場合は、責務の分離と監査性を意識したアーキテクチャ設計が欠かせません。

バックエンド/LLM/MCPサーバの三層構造

私がPjMとして地理データ活用プロジェクトをレビューした際は、バックエンド・LLM・MCPサーバを次のような三層に分けることを提案しました。

- バックエンド層:最終的な業務ロジックとデータ整形を担当し、MCP経由の結果もここで検証する

- LLM層:ユーザーからの自然言語リクエストを解析し、どのツールをどう呼ぶかを決める

- MCPサーバ層:国交省を含む外部データソースとの安全なインターフェースを提供する

このとき重要なのは、「LLMが直接DBや内部APIに触れないようにする」ことです。あくまでMCPサーバは外部データ取得のゲートウェイであり、社内システムへの書き込みやビジネスロジックの決定はバックエンド側が担う、という線引きを徹底しました。これは、OpenTelemetry実装ガイドで解説しているような観測可能性の設計とも親和性が高く、各レイヤーの動きをトレースしやすくなるメリットもあります。サンワサプライ ケーブルテスター のような物理ツールでネットワーク経路を可視化するのと同じ発想で、「どこまでがLLMの責任か」を図解しておくと関係者の合意形成が進みやすくなります。

対話API設計のベストプラクティスとプロンプトガードレール

国交省MCPサーバを活かすうえで鍵になるのが、LLM側の「対話API設計」です。単に「地理データを取ってきて」と投げるだけではなく、どのような制約のもとで、どの粒度の情報を返すのかを、プロンプトとシステム設計の両面からコントロールする必要があります。

リクエストパターンの標準化とログ設計

具体的には、次のような観点で対話APIのパターンを標準化しておくと、安全性と再現性を両立しやすくなります。

- 許可された地理データの範囲(例:公開データのみ/特定エリアのみ)を明文化する

- ユーザー入力から直接座標やIDを組み立てないよう、正規化ステップを挟む

- ツール呼び出しごとに、パラメータとレスポンスを監査ログとして残す

私がPjMとして参加した案件では、最初に「どんな対話パターンが起こりそうか」を付箋で洗い出し、そのうえでLLMのプロンプトテンプレートとバックエンドの検証ロジックをセットで設計しました。その際、AIエージェント開発の実践ガイドで触れたようなエージェント設計の考え方が応用でき、「どこまでLLMに任せ、どこから先をルールベースに戻すか」という線引きの議論がスムーズになったのが印象的でした。NUSIGN マグネット式ホワイトボード A3サイズ のようなホワイトボードを使いながら、実際の対話ログを貼り出して検証していくと、チーム全体の解像度も上がります。

PjM視点で見る導入プロジェクトの進め方とリスク管理

最後に、PjMの立場から国交省MCPサーバ導入プロジェクトをどう進めるか、という視点で整理します。技術的な面白さだけで突っ走るのではなく、スコープ管理・ステークホルダー調整・リスク管理を適切に行うことが、長期的な運用の安定につながります。

小さなユースケースからの段階的展開

私が関わったプロジェクトでは、いきなり本番システムの中核にMCPサーバを据えるのではなく、まずは「社内向けダッシュボードの一部機能」として地理データ活用を試すところから始めました。具体的には、既存の運行管理システムとは完全に切り離した検証用ダッシュボードを用意し、そこで国交省MCPサーバ経由の地理データを可視化する小さな機能を先にリリースしました。

このアプローチにより、本番データや業務フローに影響を与えずに、MCPサーバの安定性やレスポンス特性を観察できました。また、PjMが実践するチーム生産性向上術でも触れたように、「まずはチームの一部で運用し、フィードバックを集めてから全体展開する」というセオリーをそのまま適用することで、現場からの納得感も得やすくなります。モレスキン クラシックノート ドット方眼 ラージ のような紙のノートに気づきを書き溜めておくと、後から振り返る際の材料にもなります。

まとめ

国交省MCPサーバは、「LLMから公共データにアクセスする」というこれまでにない体験を提供してくれる一方で、設計や運用を誤るとデータガバナンスや責任分界が曖昧になってしまうリスクも抱えています。だからこそ、従来のREST APIとの役割分担を明確にし、バックエンド・LLM・MCPサーバの三層構造を意識したアーキテクチャ設計が重要です。

同時に、MCPサーバは「魔法のブラックボックス」ではなく、あくまで既存の開発プロセスの中に組み込まれる1つのコンポーネントに過ぎない、という意識も大切です。要件定義・テスト計画・運用設計といったソフトウェア開発の基本プロセスをすっ飛ばしてMCPサーバだけを導入してしまうと、短期的には便利でも、中長期的には障害調査や責任分解点の確認に時間を取られてしまう可能性があります。特に公共データを扱う案件では、「どの問い合わせがどのデータソースに紐づいていたのか」を後から説明できる状態を保つことが求められます。

本記事で紹介したように、まずは国交省MCPサーバの位置付けと従来APIとの違いを整理したうえで、既存システムへの組み込みアーキテクチャや対話API設計のベストプラクティスを検討していくことで、現場にフィットした活用方法が見えてきます。また、PjM視点で導入スコープをコントロールしながら、小さなユースケースから段階的に展開していけば、技術的なチャレンジと組織としての安全運転を両立させることも十分可能です。

今日の内容を参考にしつつ、自分のプロジェクトや所属組織にとって「MCPサーバをどこまで任せるのが適切か」を言語化してみてください。そのうえで、少しずつPoCや社内向けツールから試していけば、国交省MCPサーバを軸にした新しい公共データ活用のパターンを、無理なく現場に根付かせていけるはずです。

特に、これからMCPやエージェント系技術を本格的に取り入れていく組織にとっては、「最初の1案件での成功体験」がその後の社内展開を左右します。いきなり大規模システムの置き換えを狙うのではなく、今回紹介したような小さなユースケースから着実に成果を積み上げていくことで、現場と経営の双方から信頼される形でMCPサーバを育てていけるはずです。