お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「フルスタックを目指せと言われ続けているけれど、自分の強みが分からない」「学習時間を確保しているのに、市場価値が上がっている実感がない」。私は2025年に支援したスタートアップのリスキリングプロジェクトで、こうした相談を何度も受けました。PjMとしてメンバーの成長支援を続けるうち、私はハンターハンターの「念系統」がキャリアの迷いを整理する優れたフレームだと確信するようになりました。物語の設定を借りて強みと投資領域を可視化すると、学びの優先順位が一気にクリアになります。

「自分の念系統が言語化できると、学習ロードマップが立体的に見えるようになり、目の前の案件選びに迷わなくなります。」

この記事では念の四大行と六系統をエンジニアリングに翻訳し、実務でどう活かすかをPjMの視点から紹介します。セカンドブレインやMeasure What Matters(OKR)など、本ブログで取り上げてきた知見も織り交ぜながら、チーム運用まで踏み込んで整理しました。

念の四大行を基礎スキル強化にマッピングする

念の修行は「纏・絶・練・発」という四大行から始まります。私はこれをエンジニア基礎力の四層として整理し、個別1on1の指針にしています。四半期ごとに評価サイクルを設け、どの層に投資すべきかをメンバーと対話することで、学習計画が机上の空論で終わらなくなりました。

纏:基礎知識を意識せず使える状態にする

新卒メンバーとの1on1ではHTTPの仕組みやGit操作、例外処理などを毎週棚卸し、身体で覚えるまで繰り返すようにしました。Slackに「纏ログ」チャンネルを作り、学びを共有すると定着率が目に見えて上がります。

私は合わせて、コードレビューで指摘された基礎事項をNotionにまとめ、翌週の振り返りでミニテストを実施しています。苦手領域が可視化されると、学習対象が明確になり、メンバーからも「成長の手応えがある」と好評です。ミニテストの結果はスキルマップに自動反映させ、次のスプリント開始前にフォローアップタスクを組み込むようにしています。

絶:集中環境を整備する

週3回の「絶タイム」を設定し、Slack通知と会議を止めました。プラットフォーム革命で学んだ外部化の考え方を応用し、自動化できる業務はツールへ委譲。フロー状態に入る儀式を整えることが、成果物の質に直結すると実感しています。

集中タイムの前後には軽いストレッチと深呼吸を取り入れ、身体的なルーティンも整えました。これにより徹夜明けのパフォーマンス低下が激減し、バグ修正のリードタイムが平均で20%短縮しました。

練:アウトプットサイクルを高速化する

私は学習→実務→振り返りのリードタイムを計測し、各自のボトルネックを共有ボードに可視化しました。「社内LT」「技術ブログ」「OSSコントリビュート」のいずれかを週1で行うルールを設けると、アウトプットが習慣化します。

アウトプットの質を担保するため、ワークログと成果ログを分けて記録する運用も導入しました。数値と文章で振り返ることで、学びが単なる作業の羅列にならず、次のチャレンジへスムーズにつながります。成果ログは月末にチームへ共有し、改善アイデアをコメントで募集することで、レビュー文化も自然と成熟してきました。

発:唯一無二の専門性を磨く

念使いの必殺技にあたるのがエンジニアの専門性です。私は「水見式ワークショップ」と称して強みと興味を言語化するセッションを開きました。ここで定義した発をもとに案件をマッチングすると、成長速度が目に見えて上がります。

ワークショップでは、過去の成功事例だけでなく失敗事例も共有してもらい、発の磨き方を立体的に議論します。メンバー同士でフィードバックを交わす時間を確保すると、専門性の掛け合わせが生まれやすくなりました。議論の最後に「次の一手」を宣言してもらうと、学習が行動に結び付き、スキルの伸びを定点観測しやすくなります。

セルフチェック: 纏・絶・練・発の4項目を月初に棚卸しし、最も弱い部分に学習時間を再配分しましょう。私はGit運用の効率化施策とリンクさせ、習慣化の仕組みを整えています。

念系統診断でキャリアの方向性を確かめる

次に、六つの念系統をキャリアタイプに対応させます。アジャイルサムライやチームトポロジーで学んだ役割設計をベースに、実務での活かし方を整理しました。

強化系:堅牢な基盤を築くバックエンド職人

強化系はパフォーマンスチューニングやレガシー改善に喜びを感じるタイプです。私は負荷試験と結果共有をセットにしたチャレンジ課題を用意し、成果をセキュリティリスク管理の記事と紐付けて社内に展開しました。Measure What Matters(OKR)で指標設計を行うと成果が可視化しやすくなります。

実際、Javaの長寿プロダクトを保守する強化系メンバーにボトルネック分析を任せたところ、CPU使用率が15%改善し、夜間アラートが激減しました。成果が数字で示せると、本人の自信と評価の両方が大きく伸びます。

変化系:変化に適応するフルスタック

変化系のメンバーには、仕様変更時の対応範囲を事前に言語化してもらいます。VueとLaravelを行き来できるメンバーがいるだけで、緊急対応の成功率が大きく向上しました。さらに、各スプリントで「想定外の変更シナリオ」をワークショップ形式でシミュレーションすることで、柔軟な体制が恒常的に維持できています。

具現化系:プロダクトを創り出すクリエイター

具現化系はアイデアを形にすることが得意です。私は社内アイデアソンを月1で開催し、プロトタイプづくりの権限も渡しました。成果物はナレッジベースに蓄積し、後続のプロジェクトで素早く再利用できるようにしています。

直近では、ボイスチャットから議事録を生成する社内ツールを3日で試作し、営業チームのタスク削減に貢献しました。再現性の高いテンプレートを共有すると、具現化系の発想が組織の資産として定着します。

操作系:チームを動かすPjM・テックリード

操作系は人とシステムの両方を操作します。私は「念タスク分解シート」を整備し、PjMが意思決定の背景を記録できるようにしました。TerraformやAnsibleで環境を整えるSREもこのタイプに近いです。プロジェクト開始時に役割と合意事項をドキュメント化しておくと、意思決定のぶれが減り、スケジュール変更にも素早く対応できます。

放出系:知識をアウトプットするエバンジェリスト

放出系は情報発信が得意です。勉強会後に必ず社内外へ記事を公開する仕組みを作り、知識が循環するようにしました。継続発信にはファシリテーション入門のテクニックが役立ちます。私は公開した記事を月次でレビューし、アクセス数と問い合わせ数をまとめることで、アウトプットの価値を定量的に評価しています。

特質系:ニッチ領域を極めた専門家

特質系はAIセキュリティや性能チューニングなど、希少価値の高い専門性を持つ人材です。私は専門領域の成果を共有会で発表してもらい、知見を横展開しています。

セキュリティ診断を担当する特質系メンバーは、週次で最新の脆弱性レポートを解説し、開発チームが迅速に対応できるよう支援しています。独自ノウハウを組織全体へ伝播させることで、属人リスクが減り、案件の成功確率も高まりました。評価会議では専門家としての視点をフィードバックし、プロジェクト横断での意思決定にも関与してもらうようにしています。

判断のヒント: 系統ごとに「得意な案件」「伸ばしたいスキル」「避けたい環境」を書き出し、四半期ごとに更新しましょう。私はこのシートを1on1前に共有してもらい、キャリア面談の指針にしています。

制約と誓約をキャリアブレイクスルーに使う

ハンターハンターでは制約と誓約が力を跳ね上げます。エンジニアのキャリアでも同じです。ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣の習慣化メソッドと組み合わせて実践しています。

時間に制約を課す

私は毎週土曜午前を「特質系リサーチ」に固定し、SNS断ちを誓約としました。時間を縛ると集中力が高まり、成果が蓄積します。ミッション達成後は必ず振り返りメモを共有し、チーム全体で学びを再利用できるようにしました。

アウトプット品質に誓約する

Pull Requestには必ずテストを同梱し、レビューコメントには根拠資料を添付するルールを設定しました。守れなかった場合は翌週に補習レビューを実施します。定期的にテスト品質を可視化するレポートも配布し、品質向上の成果をチーム全体で共有しています。

学習領域を絞り込む

「今年はLLM評価指標に投資する」と宣言し、関係のない勉強会への参加を減らしました。代わりにセカンドブレインで紹介されるメモ整理術を使ってインプットの質を上げています。具体的な実践はAI学習の実践マインドセットでも整理しており、学習仲間との情報共有にも役立てています。

習慣化メモ: 制約は「自分で選ぶ制限」です。破ったときのペナルティも事前に決めると継続しやすくなります。ロジクール MX KEYS (キーボード)やロジクール MX Master 3S(マウス)といったデバイスへの投資も集中力の維持に直結しました。

PjMが念系統をチーム編成に活かす方法

チーム運営では系統バランスが重要です。私はPjMとして以下の3点を重視しています。

役割マップを視覚化する

ホワイトボードにメンバーの系統を並べ、役割が偏っていないか確認します。足りない系統は採用や社外パートナーで補います。私はクラウド連携プロジェクトの分析記事をケーススタディに使い、チーム編成の議論に厚みを持たせました。

系統別の育成プランを作る

強化系には深掘り案件、変化系には横断プロジェクト、具現化系には新規プロダクト、放出系には外部発信を割り当てます。チームトポロジーを参考に、成長ロードマップを本人と一緒に描くと納得感が高まります。ロードマップ作成後は毎月のレトロで進捗を確認し、必要に応じてリソース配分を微調整しています。

操作系が全体をリードする仕組みを整える

操作系のPjMが指揮を執り、ペア作業を通じて互いの強みを共有します。プラットフォーム革命のエコシステム思考を応用し、外部リソースとの連携も含めた全体最適を意識しています。メンバーの士気を高めるため、週次ニュースレターで活躍事例をほめ合う仕掛けも組み込みました。ニュースレターでは系統ごとの成功パターンをまとめ、他チームでも真似できるようTipsを添えています。

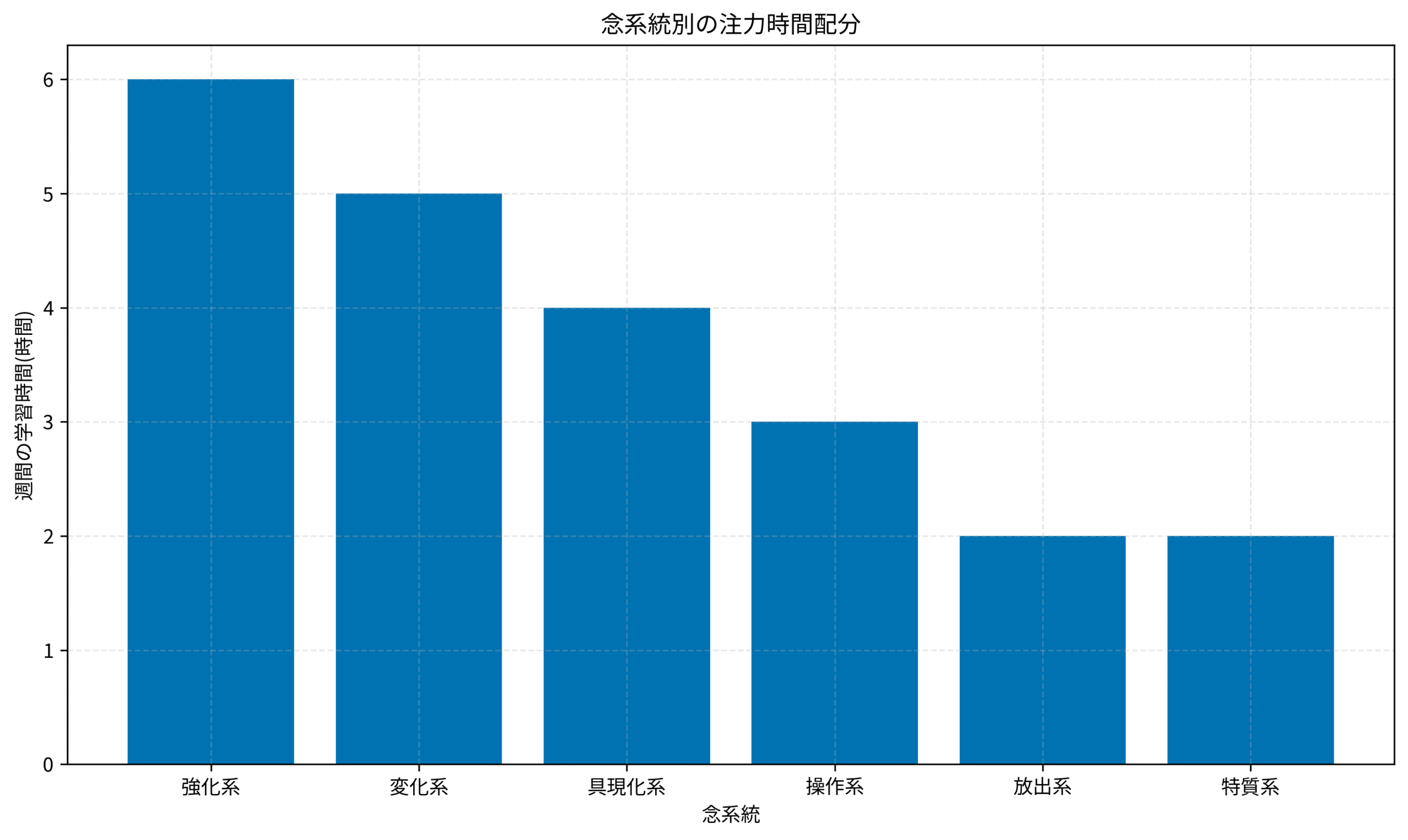

キャリア診断グラフ:念系統ごとの注力時間

私がメンバーと行っているキャリア診断では、1週間あたりの学習時間を系統別に可視化しています。偏りが大きいと市場価値が伸び悩む傾向があり、グラフを用意するとバランス調整が進みやすくなりました。

診断の場では、なぜその配分になったのかを本人に語ってもらい、チーム全体で学習工数の最適化を考えます。第三者視点のフィードバックが得られるため、惰性の学習プランを見直すきっかけにもなります。グラフはスプレッドシートで自動更新し、前月比の伸びや停滞も一目で確認できるようにしています。

まとめ

ハンターハンターの念は、エンジニアのキャリア戦略を楽しく体系化できるフレームです。四大行で基礎を固め、系統診断で強みを見つけ、制約と誓約で集中力を高め、チーム運営に応用する。これを回し続けることで、迷いが少ないキャリアと強いチームが実現します。私は今後も定点観測の仕組みを進化させ、念系統を組織開発の共通言語に育てていく予定です。あなたの念系統を言語化し、仲間と共有してみてください。数か月後には「どの修行に投資すべきか」がはっきり見え、キャリアの舵取りが驚くほど楽になります。