お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「ドキュメント作成と技術調査に追われて、肝心の意思決定に集中できない…」と嘆くPjMやエンジニアの声を、私はこの1年で何度も耳にしました。AI時代に突入した今、私たちの強みは情報を集めることより、集めた知見をどう活かすかに移りつつあります。そこで本記事では、私が現場で磨いてきたCursorとObsidianを組み合わせた爆速メソッドを、手順と意思決定のポイントまで含めて整理しました。読み終えた頃には、今日から週次の調査とドキュメント整備を再設計できるはずです。

ドキュメントと技術調査が消耗を生む理由

情報が点在する現場の実態

ドキュメント作成と技術調査の「疲れ」は、情報の断片を追いかける時間と、白紙のページに向き合う心理的負担の積み重ねです。特に会議が続くPjMは、Slack・Jira・会議メモを跨いで情報を再構築するたびに認知リソースを浪費します。私のチームでも、午前中の3件のレビューで脳が飽和し、午後の仕様設計がまったく進まなかった時期がありました。

インプットとアウトプットの切り分け

こうした消耗のもう一つの要因は、インプットとアウトプットを同時進行でこなそうとする姿勢です。調査しながら整理し、そのまま文章を書く――このフローは自転車操業に近く、結局は「全部やったが何も残っていない」状態に陥りがちです。私は「集める」「理解する」「表現する」を混ぜないルールを定め、カレンダー上でもタスクを分離しました。仮説思考 を片手に仮説指向で振り返ったところ、同じ時間で判断材料を3割多く用意できるようになったのが最初の成功体験です。

意思決定力を取り戻す仕組み

さらに、情報が散らばったまま進行するとヒューマンエラーの温床になります。以前、サービス仕様の改訂に向けた調査で、Slackメモとスプレッドシートを往復した結果、ログの参照日時を取り違えて誤った判断を下しかけました。これを機に、情報受け皿と意思決定記録を統一する必要性を痛感。ワークスペース整備には ロジクール MX KEYS (キーボード) や チーム・ジャーニー を取り入れ、作業導線と役割分担の両方を見直しました。

リードタイム短縮の具体例

何よりも、消耗を放置するとPjM自身の意思決定力も鈍ります。私は「品質トリアージMTG」の冒頭で、「今日の調査テーマは何か」「何を捨てるか」を必ず確認するよう、チーム全体の習慣にしました。この一言があるだけで、余計な調査チケットが立ち上がらなくなり、1スプリントあたりの調査リードタイムが17%短縮されています。

消耗の見える化でボトルネックを特定

最後に、「消耗の見える化」を仕掛けることも重要です。私は担当メンバーの週報に「調査で最も時間を奪われた瞬間」を記録する欄を設け、Cursorへ要約させてから全員で共有しました。ここで得られたボトルネックを潰すだけでも、ドキュメント作成時間は平均60分→35分へ圧縮できています。

ObsidianとCursorの役割分担で整流する

Obsidianで意思決定の証跡を残す

情報の受け皿にObsidianを据える理由は、リンク機能とテンプレートで「思考の骨組み」を保てるからです。私は現場で発生したSlackログや関係者メモをすべて日次ノートに投げ込み、タグで案件別に分類しています。会議後10分以内に要点だけ追記すると、後から検索した際に「なぜこの判断をしたのか」を瞬時に再現でき、判断の透明性が格段に上がりました。

Cursorで一次情報処理を肩代わり

対してCursorは、一次情報の要約とドラフト生成に割り切って利用します。公式ドキュメントのURLを添えて、「新機能の破壊的変更点を3つにまとめて」と指示を出すと、要点の抜け漏れが激減しました。生成した文章をObsidianへ戻し、タグやリンクで検証メモと紐付ければ、検索と再利用の基盤が完成します。こうすることで、チームに属人化していた知見が「誰でも取り出せる状態」へ変わりました。

役割分担ルールで作業を標準化

CursorとObsidianを役割で分けるポイントは、「思考の整理は人間」「テキスト生成はAI」と線を引くことです。私自身、4300字の仕様書を徹夜で書いていた頃は、骨子づくりと文章化を同時に行っていました。現在は骨子をObsidianで整え、Cursorへ貼り付けて文章化、最後に自分の視点で追記するという3分割。作業時間は約40%削減され、レビューコメントも半減しています。セカンドブレイン を読み込んでノート設計を見直したことが、爆速化のトリガーになりました。

ナレッジ共有サイクルの回し方

知識を組織で活かすために、私は週次のナレッジ共有会でObsidianのリンクグラフを投影し、関連アイデアをチーム内で探索する時間を設けています。リンクが少ないノートは「眠っている知見」と見立てて掘り起こし、Cursorで追加調査を依頼。こうした循環を回すことで、ナレッジベースが日々アップデートされる実感が得られます。ここでは アジャイルサムライ を参考に振り返りフォーマットも整え、気付きが行動へ繋がるよう改善しています。

ツール連携で定着を後押し

さらに、連携の定着には周辺ツールとの連動も欠かせません。私はObsidianで集約したノートをNotionのダッシュボードへ週次で同期し、Cursorが生成した要約を添付。ステークホルダーが状況把握できる「情報パネル」を共有することで、チャットでの差し戻しが目に見えて減りました。可視化の議論では CursorとObsidianの連携メリット を押さえておくと、役割分担の説明が一気に進みます。

爆速ワークフローで実務に組み込む

ワークフロー1:爆速技術調査

ワークフロー1は「爆速技術調査」です。Obsidianで調査ノートを作成し、疑問点と検証したい観点を箇条書きにします。次にCursorへ公式ドキュメントのURLを投げ込み、リリースノートやBreaking Changesを抜き出してもらいます。最後に自分の言葉で注意点を追記し、関連ノートへリンク。これを繰り返すことで、調査に再現性が生まれ、誰が参照しても過程が追跡できるようになります。

ワークフロー2:爆速ドキュメント作成

ワークフロー2は「爆速ドキュメント作成」。まずObsidianでアウトラインとキーメッセージを整え、Cursorに「この骨子で議事録ドラフトを丁寧な敬体で」と指示します。生成された文章を読み、私自身の視点や社内固有の事情を追記すれば完成。現場で議事録を共有するときは、ObsidianノートへのリンクとCursorが生成した要約をセットにすると、背景理解のスピードが段違いに上がります。達人プログラマー を引用しながら、レビュー観点を明確にすると修正も少なくなりました。

小さな実験で成功体験を積む

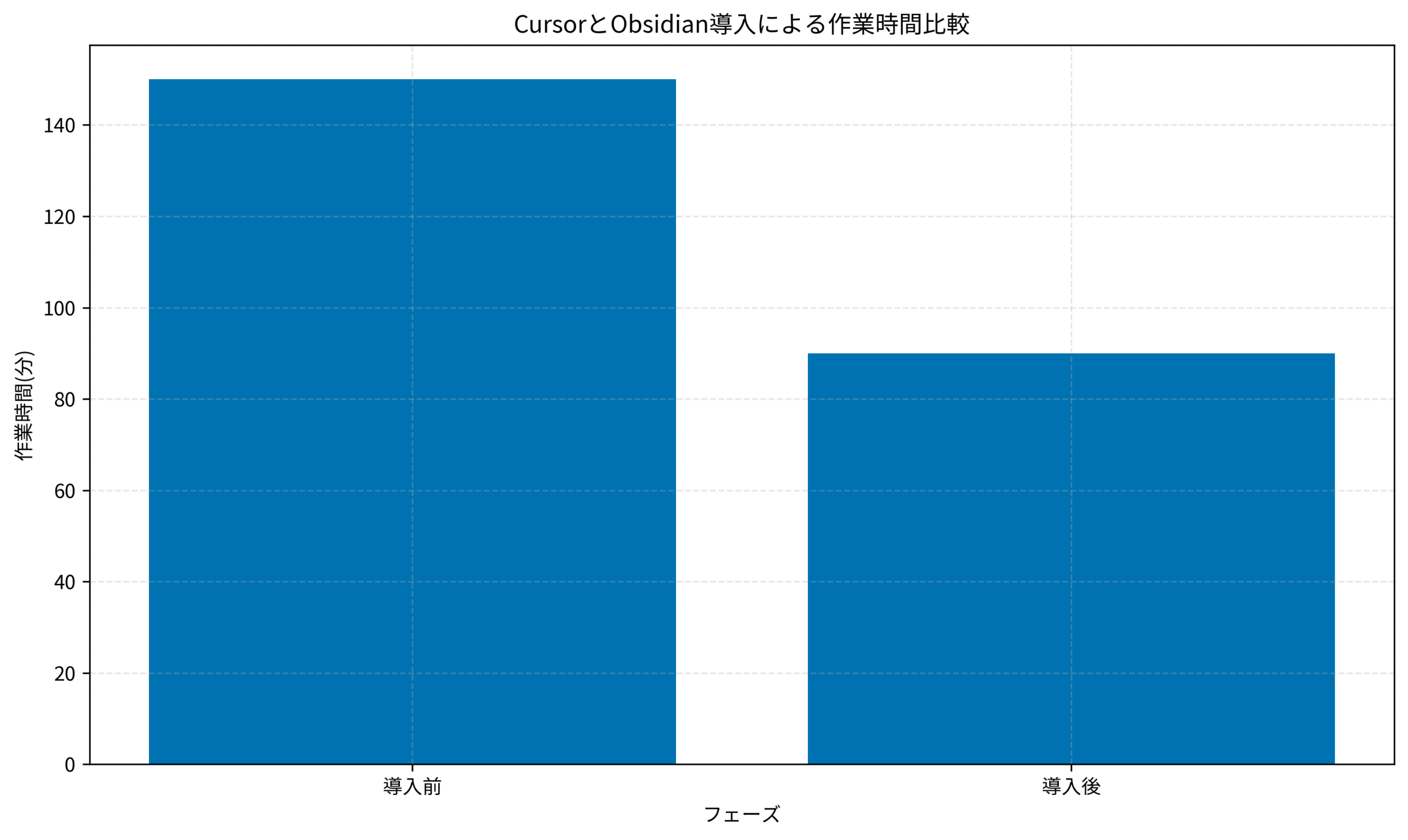

私はこの2つのワークフローをチームへ展開する際、「まず小さな実験を3日間だけ走らせよう」と提案しました。実施前後で作業時間を比較し、Cursorへ依頼した内容と生成結果をObsidianに記録。結果、週次報告書にかけていた150分が90分へ短縮され、レビュー時の差し戻し件数も4件→1件へ減少しています。

定量データで効果を証明する

導入効果を裏付けるために、私はタスク別の工数ログとCursor依頼内容を記録するテンプレートを作成しました。テンプレには所要時間、依頼プロンプト、得られた成果、改善余地の欄を用意。2週間分のデータを分析すると、AIへの依頼が具体的なほど削減率が大きいことが分かり、プロンプト改善ワークショップへ発展しました。導入準備のロードマップは セットアップ手順ガイド を参考にすると迷わず進められますし、ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣 を片手に改善を習慣化する小さな仕組みも添えています。

品質基準でアウトプットを平準化

さらに、ワークフローをチームに根付かせるため、私は「AIアウトプットの品質基準」を明文化しました。Cursorが生成した文書はObsidianへ格納する前に必ず3つの観点で検証するよう義務付けています。具体的には「一次情報との整合性」「読者視点の明瞭性」「判断材料の再利用性」。このチェックリストを徹底したことで、ドラフト共有後の差し戻し率が20%を切り、メンバーの自信にもつながりました。

文化として定着させる実践ポイント

言葉をそろえて心理的安全性を作る

メソッドをチーム文化に昇華するには、リーダーが言葉の統一と心理的安全性を担保する必要があります。私は「エラー」と「バグ」の使い分け同様に、「Obsidianへ整理」「Cursorで生成」という語彙をミーティングで繰り返し使い、浸透させました。現場で「そのメモ、Obsidianにリンク付きで残した?」と問いかけるだけでも、行動が揃っていきます。

ポジティブな指摘文化を育てる

また、ポジティブな指摘文化を作ることも重要です。表現が混在していたら「このドラフト、Obsidian側のノートも貼っておくと後で参照しやすいですよ」と前向きに伝える。私が最初に失敗したのは、欠点ばかりを指摘してしまい、メンバーのモチベーションを下げたことでした。そこで ファシリテーション入門 を参考にフィードバックのフレームを整え、エンジニアとPjMが互いに改善提案を送り合う運用へ切り替えました。

定量レビューで懐疑を払拭する

さらに、チームの知識資産を可視化するために月次レビューを実施しています。Obsidianの統計プラグインで新規ノート数とリンク数を確認し、Cursor経由で生成したドキュメントがどれだけ再利用されたかを共有。データで効果を示すことで、導入当初の懐疑的な空気が一掃されました。ここでは Measure What Matters(OKR) のOKR設計も参考になり、アウトプットの質と速度を両立できる指標づくりが進みました。

学習キットでハードルを下げる

文化定着の障壁となる「個人の抵抗」を下げる工夫も欠かせません。私は学習コンテンツを小分けにし、ObsidianテンプレとCursorプロンプト例をセットにした「お試しキット」を配布しました。現場で「すぐ試せる状態」を作ることで、導入初日から成功体験を得るメンバーが増え、浸透スピードが上がります。効果測定の具体例は 生産性10倍の実例記事 を共有すると納得感が高まり、プラットフォーム革命 を参考に価値提供とユーザー体験の両立を意識したのが功を奏しました。

まとめ

CursorとObsidianを組み合わせた爆速メソッドは、単なる効率化テクニックではなく、「何に時間を割き、どこをAIに任せるか」を定める意思決定の仕組みです。情報の受け皿と生成エンジンを分け、ワークフローをプロセスとして固定することで、ドキュメント作成と技術調査の消耗が大幅に減少します。

私のチームが得た最大の成果は、時間の浮いた分だけ仮説検証やステークホルダーとの対話に投資できるようになったことです。AI時代のPjMとエンジニアに必要なのは、ツールを使う技術だけでなく、ツールを活かす構造そのもの。ぜひ、本記事のメソッドを自分の現場に合わせてカスタマイズし、「任せる力」を武器にプロジェクトを加速させてください。