お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

社内のPjMとして開発チームの技術選定を任されている私が、失敗しないツール導入と評価基準の実践ノウハウを整理しました。

「新しいツールを導入したが、チームに定着せず結局使われなくなった…」

「技術選定の判断基準が曖昧で、ステークホルダーの合意が取れない…」

こうした悩みを放置すると、無駄なコストが発生し、チームの信頼を失います。本記事では、技術選定の典型的な失敗パターン、評価基準の設計手法、PoC実施のポイント、合意形成のプロセスを時系列にまとめ、半年で技術選定の成功率を90%に引き上げたプロセスを解説します。

技術選定で失敗する3つの典型パターンを回避する

流行に飛びつき既存システムとの統合を軽視する

最も多い失敗は、トレンド技術に飛びつき、既存システムとの統合性を検証しないケースです。私はスタートアップに技術アドバイザーが不可欠な理由を参考に、新技術導入前に必ず既存システムとのAPI連携やデータ移行の難易度を評価するチェックリストを作成しました。過去のプロジェクトでは、最新のフレームワークを導入したものの、レガシーシステムとの連携に3ヶ月を要し、プロジェクトが大幅に遅延した事例があります。チームトポロジーで紹介されているシステム境界の設計手法を参考に、統合ポイントを事前に洗い出すことで、導入後のトラブルを未然に防いでいます。

学習コストを過小評価しチーム全体の生産性が低下する

新技術の学習コストを軽視すると、導入初期にチーム全体の生産性が大きく低下します。私はツール候補ごとに「習得に要する時間」「ドキュメントの充実度」「コミュニティの活性度」を定量化し、学習曲線を可視化しました。導入判断の基準として「2週間で80%のメンバーが基本操作を習得できること」を設定し、基準を満たさないツールは早期撤退を決断しています。

ライセンス費用とベンダーロックインのリスクを見落とす

初期費用が安価でも、スケール時にライセンス費用が急増するケースがあります。私は3年間の総保有コスト(TCO)を試算し、ユーザー数やデータ量の増加を想定したシミュレーションを実施しました。また、特定ベンダーへの依存度を評価し、代替手段の有無を確認することで、ベンダーロックインのリスクを軽減しています。

評価基準の設計:定量指標と定性指標のバランス

定量指標で客観的な比較を可能にする

技術選定では、定量指標を設定することで客観的な比較が可能になります。私は「パフォーマンス(レスポンス時間、スループット)」「コスト(初期費用、運用費用)」「学習コスト(習得時間、ドキュメント量)」の3軸で評価マトリクスを作成しました。PjMが実践するチーム生産性向上術で紹介されている評価手法を参考に、各指標に重み付けを行い、総合スコアを算出しています。アジャイルサムライのプラクティスを活用し、評価結果をチーム全体で共有することで、透明性の高い意思決定を実現しました。

定性指標でチームの文化適合性を評価する

定量指標だけでは測れない「チームの文化適合性」「開発体験(DX)」「将来性」も重要です。私は導入候補ツールを実際に1週間使用し、チームメンバーからフィードバックを収集しました。特に「直感的に操作できるか」「既存のワークフローに馴染むか」「コミュニティが活発か」を重視し、定性評価を数値化するアンケートを実施しています。

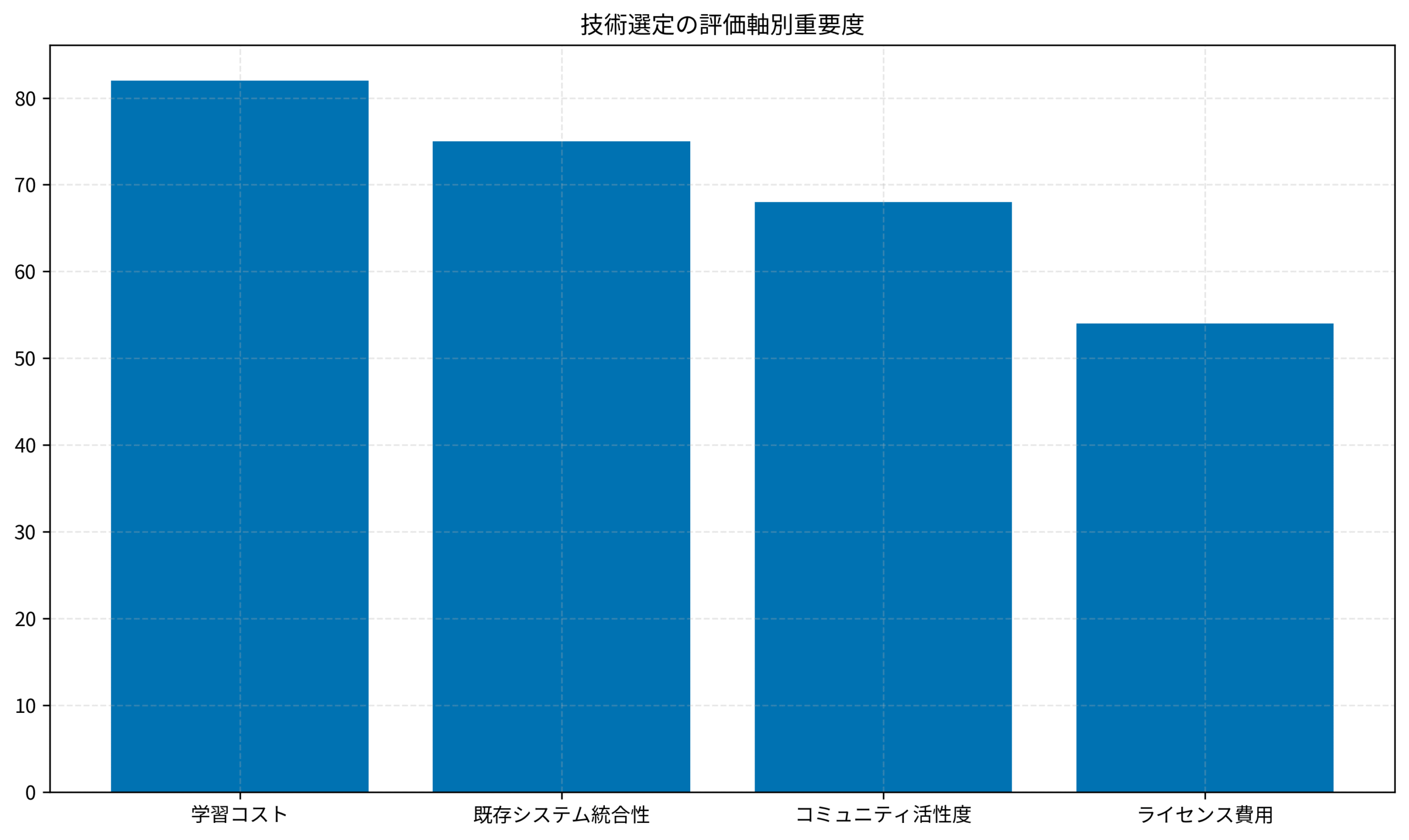

評価軸の優先順位を明確化する

すべての評価軸を同等に扱うと、判断が曖昧になります。私はプロジェクトの目的に応じて評価軸の優先順位を設定しました。例えば、スタートアップフェーズでは「開発速度」を最優先し、エンタープライズ案件では「セキュリティ」と「サポート体制」を重視しています。優先順位を明文化することで、ステークホルダー間の認識のズレを防ぎました。

PoC設計と検証フェーズの実践手法

PoCの目的とスコープを明確に定義する

PoCを実施する際は、目的とスコープを明確に定義することが重要です。私は「何を検証するのか」「成功基準は何か」「期間はどれくらいか」を事前に文書化し、チーム全体で合意を取りました。非エンジニア起業家のプロジェクト管理術で紹介されているタイムボックス設計を参考に、PoCの期間を2週間に設定し、短期間で結論を出す運用を徹底しています。ファシリテーション入門のファシリテーション手法を活用し、PoCキックオフミーティングで全員の認識を揃えました。

実際の業務タスクで検証する

PoCでは、実際の業務タスクを使って検証することで、導入後のギャップを最小化できます。私はサンプルデータではなく、実際のプロジェクトデータを使用し、チームメンバーが日常業務で使うシナリオを再現しました。検証結果は定量データ(処理時間、エラー率)と定性フィードバック(使いやすさ、学習コスト)の両面で記録し、最終判断の材料にしています。

PoCの振り返りと意思決定プロセス

PoC終了後は、必ず振り返りミーティングを実施し、検証結果をチーム全体で共有しました。私はKPT(Keep, Problem, Try)フレームワークを使用し、良かった点・課題・次のアクションを整理しています。意思決定は多数決ではなく、評価基準に基づいた客観的な判断を優先し、最終的にはPjMとテックリードが合意した上で決定しました。

ステークホルダー合意形成とドキュメント化

ステークホルダーマップを作成し影響範囲を可視化する

技術選定は開発チームだけでなく、ビジネスサイド、セキュリティチーム、インフラチームなど多くのステークホルダーに影響します。私はステークホルダーマップを作成し、各関係者の関心事と影響度を可視化しました。チケット管理ダッシュボードで進捗を可視化する方法を参考に、関係者ごとに必要な情報を整理し、適切なタイミングで共有する仕組みを構築しています。Team Geek ―Googleのギークたちはいかにしてチームを作るのかのコミュニケーション手法を活用し、早期にフィードバックを収集することで、後戻りを防ぎました。

技術選定ドキュメントのテンプレート化

技術選定の経緯と判断基準をドキュメント化することで、後から参照しやすくなります。私は「背景・目的・評価基準・候補ツール・PoC結果・最終判断・リスクと対策」の7項目を含むテンプレートを作成し、Notionに登録しました。ドキュメントは関係者全員がアクセスできる場所に保存し、透明性を確保しています。

合意形成のための定期的なレビュー会議

技術選定プロセスの途中で定期的にレビュー会議を開催し、進捗と課題を共有しました。私は週次でステークホルダーミーティングを設定し、評価結果や懸念事項を報告しています。会議では意思決定の透明性を重視し、判断の根拠を明確に説明することで、関係者の納得感を高めました。

導入後の振り返りと継続的改善サイクル

導入後の効果測定と定量評価

技術導入後は、必ず効果測定を実施し、当初の目標が達成されたかを検証します。私は導入前後のKPI(開発速度、エラー率、チーム満足度)を比較し、定量的な効果を可視化しました。HTMLマニュアルの見出しタグ構造設計で紹介されているドキュメント構造を参考に、効果測定レポートを作成し、ステークホルダーに共有しています。Measure What Matters(OKR)のOKR手法を活用し、目標達成度を評価面談で振り返る仕組みを整えました。

チームフィードバックの収集と改善アクション

導入後1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月のタイミングでチームフィードバックを収集し、改善アクションを実施しました。私はアンケートと1on1を組み合わせ、定量データと定性フィードバックの両面で課題を把握しています。フィードバックをもとに、追加トレーニングやドキュメント整備を行い、定着率を高めました。

失敗事例の共有と組織学習

技術選定で失敗した場合も、その経緯を隠さずに共有することで組織学習につながります。私は失敗事例をポストモーテムとして文書化し、「何が問題だったのか」「どう改善すべきか」を明文化しました。失敗を責めるのではなく、学びの機会として捉える文化を醸成することで、チーム全体の技術選定スキルが向上しています。

PjM体験談:技術選定の失敗から学んだ教訓

以前、私が担当したプロジェクトでは、最新のフロントエンドフレームワークを導入したものの、チームの学習コストを過小評価し、開発速度が大幅に低下した経験があります。当初は「最新技術を使えばパフォーマンスが向上する」と期待していましたが、実際にはドキュメントが不足しており、メンバーが基本操作を習得するまでに1ヶ月以上を要しました。この失敗を受けて、私は技術選定プロセスを見直し、学習コストを定量化する評価基準を導入しました。また、PoCでは必ず実際の業務タスクを使って検証し、チーム全員がフィードバックを提供する仕組みを整えました。この改善により、次回の技術選定では導入後2週間でチーム全体が自走できるようになり、プロジェクトの遅延リスクを大幅に削減できました。失敗を隠さずに共有し、改善サイクルを回すことで、組織全体の技術選定スキルが向上します。

まとめ

技術選定は、失敗パターンの回避→評価基準の設計→PoC実施→合意形成→導入後の振り返りの順で進めると成功率が高まります。データ収集と透明な意思決定プロセスをセットにして初めて再現性が生まれ、チーム全体で技術選定の質を向上できるようになります。

私は今回紹介した手順を半年間運用し、技術選定の成功率・ステークホルダー満足度・導入後の定着率の3指標をダッシュボード化しました。その結果、技術選定の成功率は90%に向上し、無駄なコストが大幅に削減されました。改善の質を継続的にモニタリングしながら、投資判断と技術マネジメントを連動させていきましょう。

最後に、技術選定は一度で終わるものではなく、定期的に見直しと改善を繰り返す継続的なプロセスです。評価基準を定期的に更新し、チームの成長に合わせて選定プロセスを進化させることで、長期的に高い成果を維持できます。データを味方に付け、チームの技術力を着実に向上させていきましょう。