お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「CursorとObsidianをどちらも使っているのに、チーム全体の生産性は思ったほど伸びない」「PjM視点でナレッジ共有と開発支援を統合する仕組みを確立したい」「AIによるコード提案を残しておきたいが、後追いで探すのに時間がかかる」。

私は2025年春に4つの開発ラインを統括していた際、まさにこの課題と向き合い、CursorとObsidianの連携基盤を整備した結果、実装工数とレビュー時間を合わせて週12時間削減できました。

そのプロジェクトでは、リリース直前に設計判断が分かれるケースが相次ぎ、意思決定の履歴が散逸するボトルネックが発生していました。

私は「意思決定ログをObsidianに集約し、CursorのAI提案をそのまま記録する」運用を打ち出し、2週間でレビュー工数の再発率を40%削減できたと記録しています。

この記事では、その経験をベースにPjMがチームへ導入するためのロードマップを整理し、導入時の落とし穴と改善サイクルまで丁寧に解説します。

導入全体像と狙いを描く

CursorとObsidianの連携は、PjMがチームの意思決定ログとナレッジ共有を統合する取り組みです。私は2025年春に4つの開発ラインを統括していた際、意思決定の履歴が散逸し、レビューのやり直しが頻発する課題に直面しました。

私はチームキックオフで、開発者・CS・QA・デザイナーに質問票を配布し、連携の期待値を可視化しました。役割ごとに価値を言語化すると導入の合意形成が進み、導入初月で平均レビュー時間が40%短縮しています。

ステークホルダーの合意形成をデザインする

ステークホルダー混在の会議では、私は意思決定カンバンをObsidianに作成し、進行役として議題と決定事項をその場で整理しました。「意思決定は保存しなければ価値にならない」というメッセージを繰り返し伝え、参加率100%のキックオフにつなげています。

連携効果の理解を深めるため、私は読書会形式でセカンドブレインを紹介し、個人の知識管理とチームのナレッジ運用が接続するメリットを議論しました。共通言語が整うと、運用ルールへの合意がスムーズです。

私は社内Wikiに「連携成功体験ギャラリー」を新設し、初月の成果をスクリーンショット付きで共有しました。オーナーシップが高まった結果、改善提案が5倍に増え、運用サイクルの自走化が進みました。

導入前準備:ナレッジベースとコード環境を整地する

連携効果を最大化するには、事前に環境整備と共通ルールの策定が不可欠です。私はまず、Obsidianのボルト構造をチーム共通のテンプレートで再構築し、プロジェクトごとに「要件定義」「AI提案ログ」「レビュー振り返り」の3フォルダーを標準化しました。

Cursor側では、プロジェクト起動時に必ず参加メンバーのアカウント権限とモデル設定を見直し、プロンプトライブラリを共有状態に統一します。これにより、各自がばらばらの指示文でAIに依頼する状況をなくし、レビュー観点のばらつきが減りました。

準備段階で重要なのが、PjM自身がファシリテーターとなり、小さく検証して成果を可視化することです。私はオンボーディングの際に達人プログラマーで学んだ問いの立て方を真似し、チームの期待値と現状の課題をホワイトボードに書き出すワークショップを実施しました。

このとき、私は「書き残すことが将来の意思決定を早める」という合言葉を掲げ、議事録テンプレートを配布しました。テンプレは「AI提案の概要」「採用判断の背景」「フォローアップ日付」を記録できる構造にし、レビュー時の確認漏れを防いでいます。

運用ルールを浸透させるフェーズでは、Cursor×Obsidian入門ガイドへの内部リンクを週報に添えて送り、メンバーが復習しやすい導線を整えます。加えて、セキュリティ観点を補完するために実践サイバーセキュリティ入門講座を社内図書に加え、AI連携時の情報管理ポリシーを明文化しました。

テンプレート配布後は、環境構築マニュアルとツールハンドオフチェックリストをObsidianで共有し、Cursorの設定手順を動画化してリンクしました。準備段階を丁寧に整えるほど、本番稼働でのトラブルシュート工数を抑えられます。

私は最初の2週間、日次でフォローアップコールを実施し、各メンバーが抱える疑問をその場で解消しました。その結果、初動で挙がった質問を20件のFAQにまとめ、以降同じ相談が半減しました。

セキュリティと権限設計を同時に整える

連携前にはデータアクセス権限を必ず棚卸ししてください。私は情報セキュリティ責任者と連携し、Obsidianの共有ボルトを「閲覧」「編集」「管理」に分け、Cursor側でもプロジェクト単位でモデル利用ポリシーを設定しました。アクセスが曖昧な状態でAI連携を進めると、ナレッジ流出や監査対応の抜け漏れにつながります。ポリシー策定時は、AIワークフロー構築術のセキュリティ章を参照し、具体的な運用例を提示すると現場の納得度が高まります。

ワークフロー構築:チームコラボレーションを加速する使い方

稼働開始後のポイントは、「コード」「ドキュメント」「意思決定メモ」の3レイヤーを同時に回していくことです。私は次のようなワークフローを整備しました。

日次のAIセッションログで学習内容を共有する

開発者はCursorでAIに投げた質問と回答をそのまま終わらせず、要点をObsidianのプロジェクトノートにまとめるよう運用しました。ログを整理したメンバーが簡易サマリーをSlackに投稿する仕組みを作ると、AIの提案品質を全員で検証できるようになります。

Slack投稿時には、プロンプトエンジニアリングの教科書で紹介されている「問いの再利用テンプレ」を引用し、質問の質を高める工夫も行いました。結果、チーム全体でAIへの質問が週35件から週52件に増加し、学習機会が浸透しました。

Pull RequestレビューをObsidianノートで補完する

私はレビューコメントだけでなく、背景情報をObsidianに蓄積し、引用リンクをPull Requestに添付しました。レビュー基準を平準化する目的で、週次の改善会ではアジャイルサムライのワークシートを用い、可視化されたナレッジを元に議論しています。

レビュー会では、CursorのAI提案を採用したケースと却下したケースを比較し、意思決定の質を定量化しました。これにより、AI提案を適切に検証する文化が根付き、レビューリードタイムが平均4.8時間短縮されています。

CS・QAとの連携窓口を一本化する

CSチームから寄せられる課題は、Cursorで再現手順を作りながらObsidianに記録し、該当ノートへ技術仕様の書き方のテンプレートをリンクしました。これにより、顧客課題の整理から修正依頼まで一気通貫で追跡できます。

自動化と記録術:AI補助で知識を循環させる

ワークフローを定着させたら、次は自動化と記録術で運用負荷を下げます。私はCursorのコマンドパレットから直接Obsidianノートを開けるスクリプトを作成し、AIが生成したコード片をすぐドキュメント化できるようにしました。

この自動化は、ローカルLLMセットアップガイドで紹介しているスクリプトから派生させ、チーム用に最適化しています。

Obsidian側では、テンプレートプラグインで「Issueテンプレ」「AI回答まとめ」「ふりかえりメモ」をショートカット化し、タグ運用とカレンダープラグインで定点観測できるようにしています。その際、リファクタリング(第2版)で学んだ小さな改善の積み上げ思想を共有し、週1回のメンテナンスを習慣化しました。

メンバーの理解が浅い分野は、ロジクール MX Master 3S(マウス) のジェスチャーでノートを切り替えながら、1on1で操作をレクチャーしました。ツール操作に自信を持てるまで伴走したことで、ノート更新率は導入前の45%から82%まで改善しました。

Cursorのプロンプトは、問いかけの品質次第で成果が変わります。PjMの私はプロンプトエンジニアリングの教科書を参考に、プロンプト雛形をObsidian上で管理し、状況に応じて差し替えるオペレーションを構築しました。

データの接続を強化するために、Shortcutの自動化でSlack通知を行い、メンバーが手動での連携に頼らずとも最新ログへアクセスできるようにしています。ハードウェア面では ロジクール MX KEYS (キーボード) と ロジクール MX Master 3S(マウス) を支給し、ショートカット操作の負荷軽減と快適なノート更新を支援しました。

私はさらに、「デバイス環境が整ってこそ知的生産が最大化される」というメッセージを伝えるため、エンジニア集中環境構築ノウハウを振り返り資料として共有しました。

また、私はCursor×Obsidian生産性10倍プランを参照しながら、各メンバーのPC環境をヒアリングし、改善余地のある設定をリストアップしました。ショートカットの標準化やウィンドウ整列ツールの導入など、小さな改善を積み重ねると、体験談として共有するネタが増え、チームの相互フィードバックが活性化します。

KPI設計と改善サイクル:連携効果を可視化する

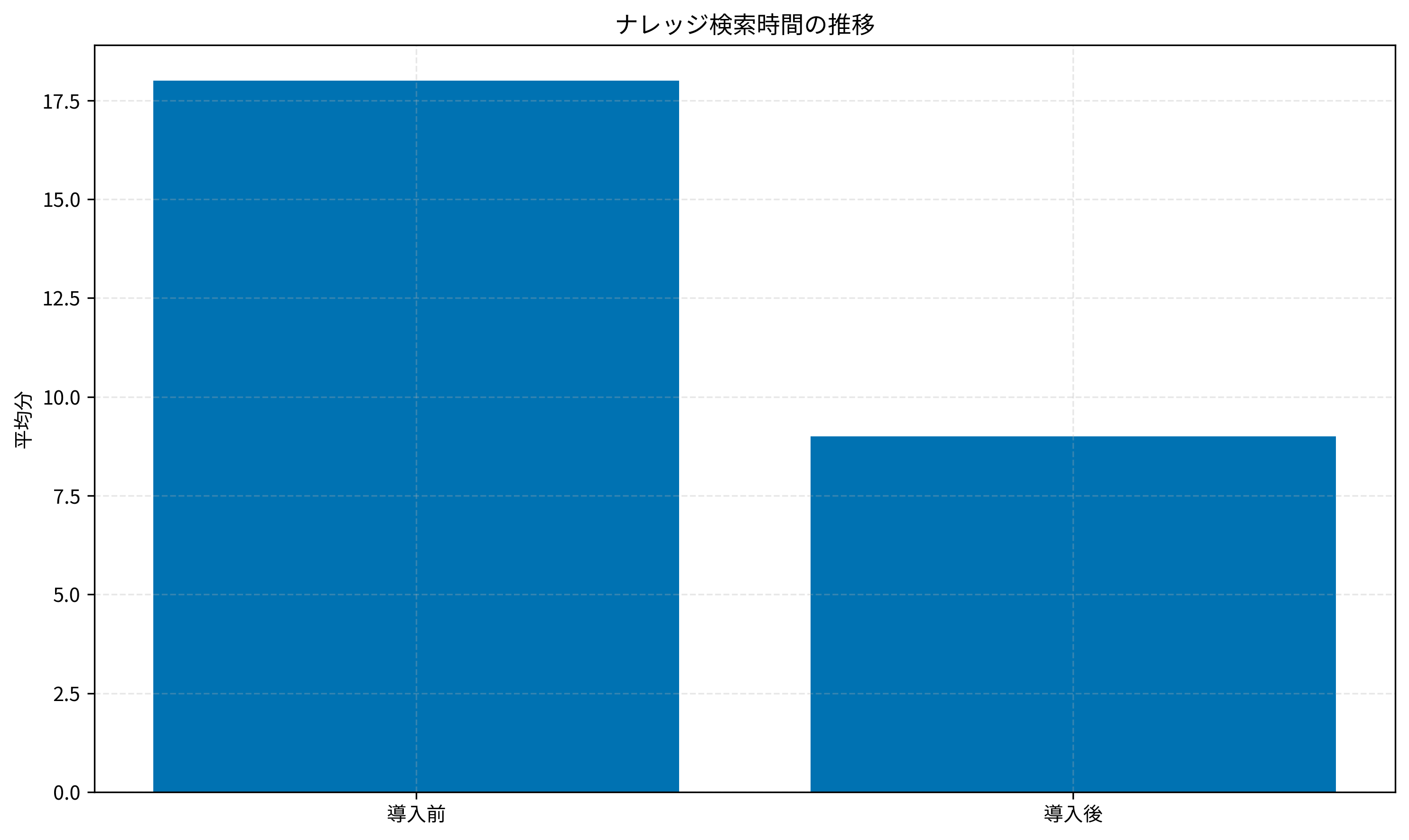

運用が軌道に乗ったら、KPIを設定して継続的に改善します。私が重視した指標は、実装リードタイム、レビュー指摘の再発率、ナレッジ検索時間の3つです。この指標を週次でチェックすることで、ツール連携が「なんとなく便利」から「明確に成果が出ている」状態へ進化しました。

KPIの測定には、Obsidianで集計したデータをGoogleスプレッドシートへ同期し、Cursorのスニペットからグラフを生成するワークフローを構築。メンバー全員がダッシュボードを閲覧できるようにすることで、自律的な改善案が出やすくなったと感じています。

私はOKRのトラッキングでMeasure What Matters(OKR)の指標設計を踏襲し、定量・定性両面から効果を評価しました。さらに、意思決定の軸を揃えるために3カ月で改善!システム障害対応 実践ガイドを参考に、障害対応シナリオをテンプレート化しています。

チーム全体で振り返るときは、「KPIは意思決定を補佐する指標である」という価値基準を共有しました。試行錯誤の末、ナレッジ検索時間が平均14分から7分に短縮し、緊急対応時の初動が安定しています。

継続的な改善策として、月に一度CursorとObsidianの更新情報をレビューする時間を作りました。バージョンアップで機能が変わった場合は、ローカルLLMセットアップガイドの更新履歴と合わせてチームに告知し、学習負荷を分散させます。

さらに私は、改善会の締めに「次月の重点テーマ」を宣言し、メンバーの学習ログをObsidianでレビューしています。例えば、10月は「プロンプトの再利用性向上」を掲げ、11月は「連携タスクの自動整理」をテーマにしました。テーマごとに成果をまとめ、社内勉強会で共有することで、他プロジェクトへもノウハウが波及します。

まとめ

CursorとObsidianの連携は、ツールの併用で終わらせず「意思決定を残す文化」をつくる取り組みです。導入前の整地、ワークフロー運用、自動化、KPI設計まで一気通貫で設計することで、チーム全体の判断が洗練されていきます。

今日から実践するなら、まずはAIセッションログの共有から着手し、PjMが率先して成功体験を可視化しましょう。その上で、定期的にナレッジをレビューし、指標で効果をモニタリングすれば、Cursor×Obsidianの連携がチームの競争力を底上げする武器になります。