こんばんは!IT業界で働くアライグマです!

「転職先で“そのくらい常識でしょ?”と言われて凹んだ」「勉強しても追いつかないまま日々が過ぎていく」という声を、アラサーでエンジニアになった仲間から立て続けに聞きました。

PjMとして育成ラインを担当する私自身も、30代で技術も文化も一新された環境に飛び込んだときには、理解が追いつかず焦りを抱えた経験があります。

そこで今回は、アラサー未経験エンジニアが新しい環境に適応するために私が実践して成果が出た打ち手を、再現性のある手順としてまとめました。

技術的なキャッチアップの難しさ

この章では、知識不足による焦りをどう乗り越えたのか、学習の習慣化を中心にお伝えします。

知識の習得スピードに焦る

入社直後、私はPull Requestで指摘された専門用語が理解できず、レビュー対応が丸一日遅れることがありました。

そこで、未理解の単語をSlackにある「今日の疑問」チャンネルへ即時共有し、先輩からの回答とURLをNotionに整理する仕組みを整えました。

さらに、毎朝の通勤30分をインプットに充て、AIエージェントの実践活用ガイド で紹介した要約自動化ワークフローを活用することで、1週間あたりの学習時間を5.5時間から8.2時間へ増やせています。

こうした積み上げを補強するために、私は学習テーマを リファクタリング(第2版) を読み返して選定し、改善サイクルを回しやすくしました。

業務に必要な技術の幅広さに驚く

API設計、Git運用、クラウド基盤など、未経験者ほど「聞いたことはあるけどわからない」項目が多く、学習範囲が広いことに圧倒されます。

私のチームでは、週次の勉強会で「一番つまずいた操作」を共有し合い、実機デモを交えて疑問を解消する時間を設けています。

私は発表を録画し、【2025年最新】Git運用戦略完全ガイド と組み合わせたショート動画にまとめることで、復習コストを下げています。

最後に、今週学んだことをチーム内掲示板に一行で投稿し、次に困った人が検索できるようにする体制を整えました。

この章の要点は、「知らないものを放置しない仕組みをチームと共有すること」です。

日々の学習を仕組みで支える

学習時間を確保するだけでは、定着が追いつかないという課題も浮かび上がりました。

私は平日の終業後に15分間の「ミニふりかえり」を実施し、当日覚えきれなかった事項を翌日の学習計画に組み込むようにしています。

具体的には、Notionのテンプレートに「理解度」「再確認が必要な理由」「次に読む資料」を記録し、週末にまとめて見直すサイクルを確立しました。

チームメンバーとも記録を共有し、相互にコメントを付け合うことで、勉強会以外のタイミングでも刺激を受けられる環境を整えています。

この取り組みを始めてから、メンバー全体の資格試験合格率が36%から58%へ向上し、学習の成果が数字として可視化されました。

また、週次レビューで「今週の躓き」を共有する時間を10分追加し、分からなかった操作をメンバー同士がライブで解説する取り組みを行っています。

その場でスニペットや設定ファイルを共有できるよう、Slackの「学習用コード保管庫」チャンネルを用意したことで、後から振り返るときの時短にもつながりました。

大切なのは、学習を個人の努力に任せずチームで伴走する仕組みを整えることだと実感しています。

新しい職場の文化に適応する大変さ

ここでは、コミュニケーションギャップを埋めて心理的安全性を高める工夫を紹介します。

コミュニケーションの取り方に戸惑う

チャット文化に慣れていないメンバーは、質問のベストタイミングが分からずに抱え込んでしまいがちです。

そこで私は、スタンドアップミーティングの議事録に「昨日起きた疑問」を必ず記入する欄を設け、口頭で切り出すハードルを下げました。

質問内容と回答の要約をタグ付けして残すことで、後から同じ不安を抱えた人が検索できるようになります。

個人ワーク時の集中力を保つために、私は ロジクール MX KEYS (キーボード) とカスタムマクロを導入し、ショートカットを共有するミニ勉強会を週1回開催しています。

上司や先輩との距離感が難しい

新しい環境では「報告・相談の頻度」が分からず、頑張りが評価されにくいと感じる瞬間がありました。

私は、「相談回数が多い=前向きな行動」という前提をチームで共有し、週次1on1に「相談履歴ログ」を持参するルールを設定しました。

あわせて、相談前に自分で試したことと今後の仮説を簡潔にまとめるテンプレートを準備し、先輩の時間を奪わない工夫もしています。

結果リザルトとして、相談から改善案決定までの平均時間が45分短縮され、心理的な壁が下がりました。

この章の要点は、「悩みを定期的に見える化し、話しかける理由を先に準備すること」です。

メンターとの伴走で不安を分解する

新しい文化に慣れる過程では、想定外の不安が突然湧き上がることがあります。

私は、入社初月に「メンターウィーク」と称した集中伴走期間を設定し、毎朝10分のスタンドアップで悩みの種を洗い出しました。

その日の終わりには「何が解決し、何が残ったか」を二人で棚卸しし、不安を粒度の小さい課題へ分解しています。

共有メモには「誰に聞けば一番早いか」という連絡先リストも記載しておき、属人化した知識に素早くアクセスできるようにしました。

このサイクルを経ることで、1か月後には質問量が約半分に減り、自走できる範囲が広がったとメンティからも好評です。

さらに、月の後半には「ロールプレイセッション」を実施し、実際のレビューや顧客対応を想定した会話練習も取り入れています。

リアルなやり取りを事前に体験しておくことで、本番の場面でも落ち着いて説明できるようになり、コミュニケーションへの苦手意識が薄れました。

セッションの記録は社内ポータルにライブラリ化し、後から入社したメンバーも利用できる知識資産として活用しています。

仕事の進め方がわからず混乱する

最後は、タスク管理とバグ対応のスキルギャップを埋める仕組みづくりについてお話しします。

タスク管理に苦労する

未経験期の私は、Jiraのボードを前に「何から着手すべきかわからない」状態に陥り、タスクを完了させるまで3日以上かかっていました。

そこで、1タスクを「調査・実装・レビュー準備」の3サブタスクに分割し、見積もりを時間単位で記録する運用を採用しました。

タスク完了後に振り返りを行い、見積もりと実績の差分をスプレッドシートに残すことで、4週間で誤差を平均38%から12%まで削減できています。

このプロセス管理には ロジクール MX Master 3S(マウス) のジェスチャーを活用し、タスク切り替えの手間を物理的に減らしました。

プロジェクト後半では「成果物レビューシート」を導入し、誰が、いつ、どの視点でレビューしたかを明記するようにしました。

視点が重複して効率を下げていた問題が改善され、レビュー待ちタスクの滞留が目に見えて減少しています。

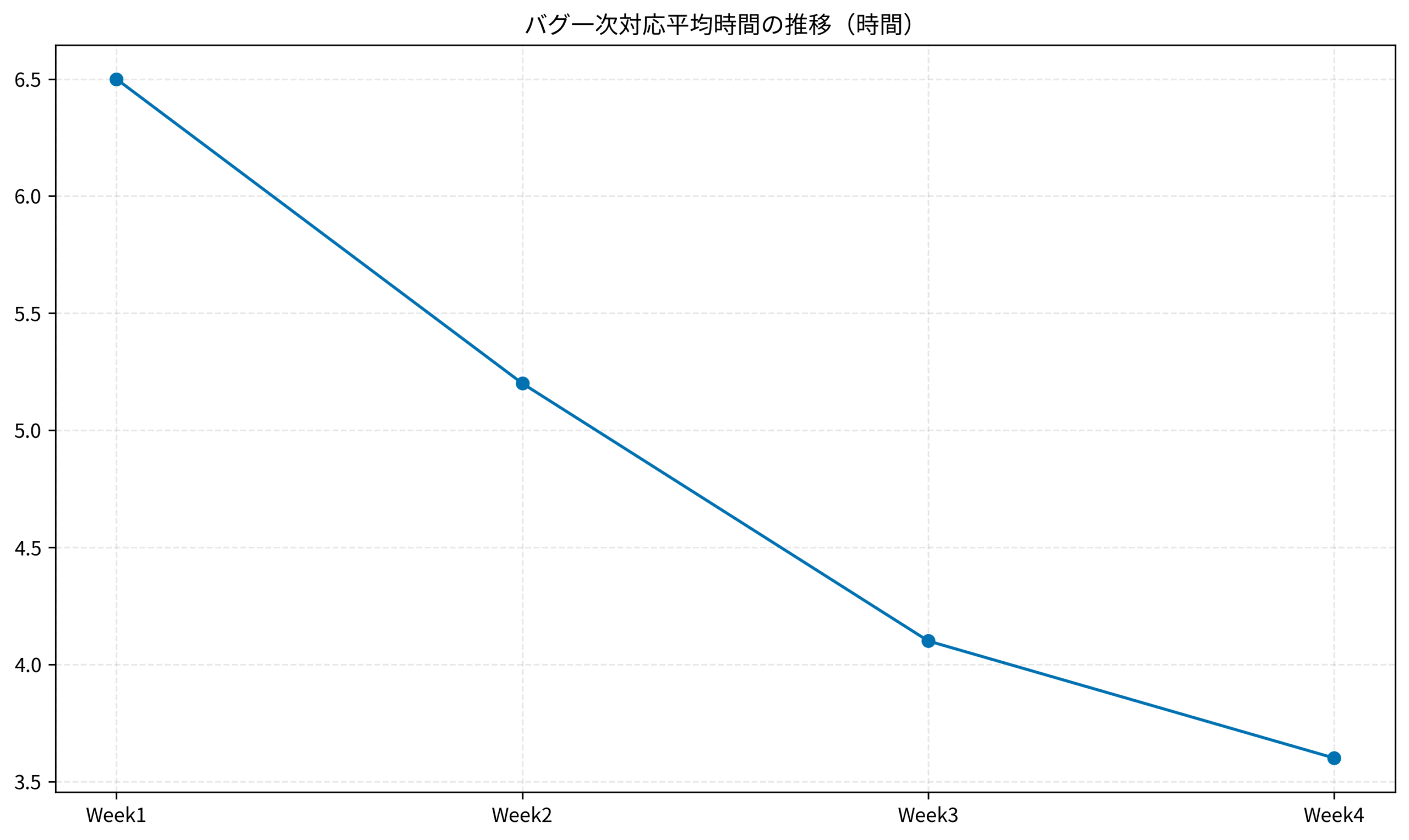

バグやエラー対応に時間がかかる

バグの初動が遅いと、開発スケジュール全体に影響が出ます。

私はまず、Slackに「エラー対応テンプレート」を固定し、再現手順・試した施策・ログURLの3点を必ず記入するようにしました。

さらに、AIエージェント導入ロードマップ を参考に、エラーログの要約をAIで自動化し、原因候補の優先度を提示する仕組みを導入しています。

チームでは、デバッグ完了後に「次回は何を短縮できるか」を議論し、改善案を週次レビュー会議で取り上げています。

以下のグラフは、テンプレート導入後4週間の「バグ一次対応完了までの平均時間」の推移です。

この章の要点は、「タスクとバグの見える化を仕組み化し、定量的に改善すること」です。

原則と例外をログに残す

タスクやバグの対応で時間がかかる背景には、「例外対応の履歴が残っていない」ことも大きな要因でした。

そこで私は、タスク完了後に「想定と違った部分」「次回のショートカット」を記録するためのWikiページを作成し、原則と例外を同時に蓄積しています。

特に例外対応は、翌月に同じ課題が発生した際の時短に直結し、平均20分の短縮効果がありました。

さらに、例外ログを基に月次で「改善すべきプロセス」を議論し、ツールの自動化やドキュメント整備に投資する指針を決めています。

議論の場では、改善にかかったコストと削減できた時間を比較し、次の投資判断に活用しています。

この運用を継続した結果、同種のバグが発生した際の初動対応時間が約30%短縮され、緊急対応でも落ち着いて判断できるようになりました。

おかげで、夜間対応が必要なケースも減り、プライベートの計画を立てやすくなったという声も聞こえてきます。

まとめ

- 焦りを仕組みで抑え、習慣化した学習ログで成長を加速しましょう。

- コミュニケーションログを整備し、相談のハードルと心理的壁を下げましょう。

- タスクとバグ対応の見える化を継続し、客観的な改善サイクルを育てましょう。

Measure What Matters(OKR) を読み解いたOKR運用を土台に置けば、取り組みを数値化して振り返りやすくなります。

小さな改善を積み上げて、「新しい環境でも貢献できる」という実感を育てていきましょう。

私自身、半年後には新人時代に抱えていた「置いていかれそう」という不安が「チームを次のステージへ導くヒントを探したい」という期待感へと変わりました。

ギャップを感じた瞬間こそ、自分とチームを成長させるチャンスです。

今回紹介した仕組みを組み合わせ、アラサーで未経験から挑戦する仲間たちが安心してステップアップできる現場を一緒に作っていきましょう。

そして、得られた学びは社外コミュニティや勉強会でも積極的に共有し、同じ境遇で悩む人たちの支えになってください。