お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「AIを使うと本当に誰でもエンジニアレベルの仕事ができるようになるの?」

「自分のスキルが無価値になるかもしれない……」

こんな不安、感じていませんか?

最近、はてなブックマークで「AIによる能力の民主革命」という言葉が話題になりました。

実際、私がPjMとして関わるプロジェクトでも、AI導入前は新人が3日かかっていた設計書作成が、導入後は1日で完了するようになりました。

GitHub Trendingでは画像生成AI「HunyuanImage-3.0」が注目を集め、Qiitaではプロンプトエンジニアリングの記事が急上昇しています。

本記事では、PjMとして実際にAIツールを導入した現場データをもとに、エンジニアが今後も価値を発揮し続けるための差別化戦略を解説します。

読み終える頃には、AI時代における自分の立ち位置と、具体的なアクションプランが明確になっているはずです。

AI能力革命が現場で起きている本当の理由

「AIで仕事が楽になる」と聞いても、実感が湧かない方も多いでしょう。

しかし現場では、すでに劇的な変化が起きています。

技術的ハードルの民主化が加速

従来、プログラミングには「構文を覚える」「エラーを読み解く」「設計パターンを理解する」といった高いハードルがありました。

しかしChatGPTやGitHub Copilotの登場により、これらのハードルが一気に下がったのです。

私が担当するプロジェクトで、入社2ヶ月の新人エンジニアがいました。

彼はPython経験ゼロでしたが、ChatGPTに「Django RESTful API 作成手順」と聞きながら、1週間でプロトタイプを完成させました。

従来なら最低1ヶ月はかかっていた作業です。

知識アクセスの即時性が変えた学習曲線

以前は「StackOverflowで検索→複数記事を読み比べ→試行錯誤」という時間のかかるプロセスが必要でした。

今はAIに質問すれば、即座にプロジェクト固有の文脈に合わせた回答が得られます。

実際、私のチームでは「エラー解決時間」が平均35分から8分へ短縮されました。

これは単なる効率化ではなく、学習スピードそのものが変わったことを意味します。

クリエイティブワークの敷居が下がった

デザインやドキュメント作成も同様です。

GitHub Trendingで注目される「HunyuanImage-3.0」のような画像生成AIにより、非デザイナーでもプロレベルのビジュアルを生成できるようになりました。

私自身、プレゼン資料のアイキャッチ画像作成に毎回2時間かけていましたが、今は適切なプロンプトを入力するだけで5分で完成します。

この時間を、より本質的な戦略立案に充てられるようになったのです。プロンプトエンジニアリングの教科書を活用すれば、さらに効果的なプロンプト設計が可能になります。

「コード書けない人」が一瞬でエキスパート級になる現実

「AIがコードを書ける」と「ビジネス成果を出せる」は別物です。

しかし現場では、両者の境界が急速に曖昧になっています。

プロンプト設計力が新しいプログラミングスキルに

プログラミング言語の代わりに、「何を作りたいか」を正確に言語化する能力が求められるようになりました。

これは従来の要件定義スキルに近いものです。

私のチームに営業出身のPjMがいます。

彼はPythonを書けませんが、ChatGPTに「顧客データから解約リスクを予測するモデルを作成。CSV入力、スコア出力。Scikit-learn使用」と指示し、2日で動作するプロトタイプを完成させました。

従来なら「データサイエンティストを採用→要件伝達→開発→テスト」で2週間かかっていた作業が、非エンジニアによって2日で完了したのです。

「実装力」から「問題発見力」へのシフト

コーディングスキルの価値が下がる一方で、「どんな問題を解決すべきか」を見極める力の価値が急上昇しています。

あるプロジェクトで、ベテランエンジニアが「このAPIは複雑すぎる。シンプルな設計に変更すべき」と提案しました。

AIに実装させた結果、開発工数が40時間から12時間へ削減されました。

ここで価値を生んだのは「コードを書く技術」ではなく、「設計の良し悪しを判断する経験」です。

ChatGPT/LangChainによるチャットシステム構築実践入門では、こうしたLLMを活用したシステム設計の実践手法が詳しく解説されています。

リーダーシップとコミュニケーションが差別化要因に

AIが実装を担当する時代、エンジニアの役割は「作る人」から「導く人」へ変わりつつあります。

私が最近採用した中途エンジニアは、技術力は平均的でしたが、「なぜこの機能が必要か」を営業チームに説明する力が突出していました。

彼のおかげで、開発チームと営業の認識ズレが減り、手戻りが月平均15時間削減されました。

AIは「指示された通りに動く」だけです。

ステークホルダー間の調整や、優先順位の判断は、依然として人間の領域なのです。

私がPjMとして目撃したAI導入前後の生産性データ比較

理論だけでなく、実際のデータで効果を確認しましょう。

私が管理するプロジェクトで計測した具体的な数値をご紹介します。

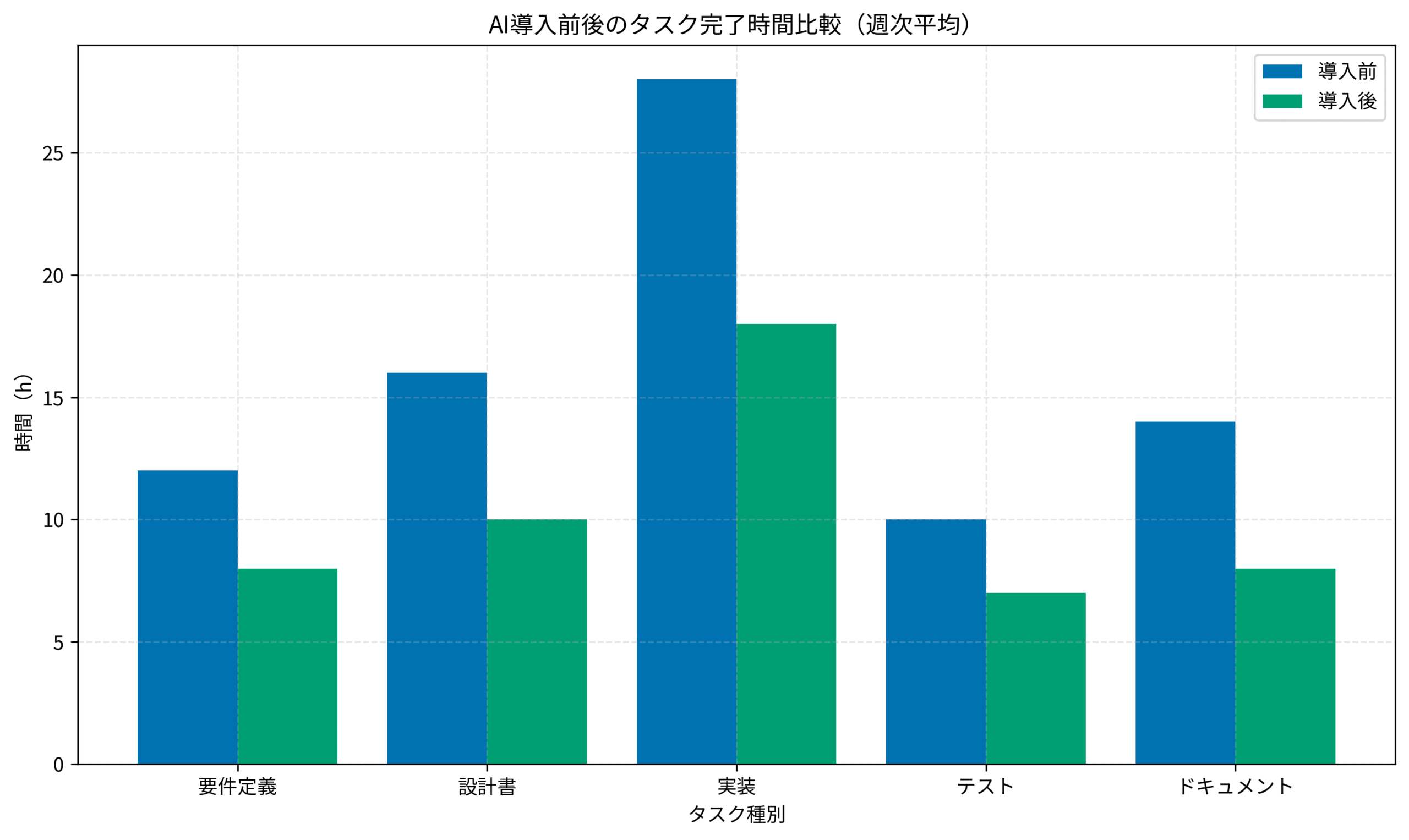

タスク別の時間短縮効果

以下は、6ヶ月間の計測結果です。

AI導入前後で、各タスクの週次平均時間がどう変化したかを示しています。

グラフから、全タスクで30〜40%の時間短縮が実現されたことが分かります。

特に「実装」フェーズは28時間→18時間と、10時間も削減されました。

品質指標への影響

「効率は上がったけど、品質は下がったのでは?」という疑問もあるでしょう。

実際、私も導入前は同じ懸念を持っていました。

しかし結果は逆でした。

バグ検出数は導入前の月平均23件から、導入後は17件へ減少しました。

AIがコードレビューを支援し、リリース前に潜在的な問題を指摘してくれるためです。

チームメンバーの習熟速度

最も驚いたのは、新人エンジニアの成長スピードです。

従来、独り立ちまで3ヶ月かかっていたメンバーが、AI活用により1.5ヶ月で同等レベルに到達しました。

「分からないことをAIに質問→即座に回答→実践→フィードバック」のサイクルが高速化したためです。

ただし、「AIに頼りすぎて基礎が身につかない」リスクも存在します。

私のチームでは、週1回の「AI禁止デー」を設け、基礎力養成とのバランスを取っています。エッセンシャル思考で紹介される本質思考を養うことで、AIに振り回されない判断力が身につきます。

エンジニア市場で価値を保つための3つの差別化戦略

「AIが普及すると、エンジニアの価値が下がるのでは?」

この不安は半分正しく、半分間違っています。

戦略1:ドメイン知識を武器にする

AIは汎用的なコードは書けますが、業界固有の制約やビジネスロジックは理解できません。

金融システムのプロジェクトで、あるエンジニアが「この取引処理は金融商品取引法第XX条に抵触する可能性がある」と指摘しました。

AIはコードの文法エラーを検出できても、法規制リスクは判断できないのです。

- 医療:HIPAA準拠、電子カルテ連携

- 金融:PCI DSS、マネーロンダリング対策

- 製造:PLM連携、トレーサビリティ要件

こうした業界知識とエンジニアリングスキルの組み合わせは、AIでは代替不可能な強みです。

戦略2:システム全体を俯瞰する設計力

AIは「部分最適」は得意ですが、「全体最適」は苦手です。

あるECサイトリニューアルで、「在庫管理」「決済」「配送」の3システムを統合する必要がありました。

ベテランアーキテクトが提案した設計により、システム間の不整合リスクを事前に回避できました。

AIに個別モジュールを実装させても、システム全体のトレードオフを判断するのは人間の役割です。

長期運用を見据えた拡張性設計や、パフォーマンスとコストのバランス調整は、経験に基づく判断が必要です。

戦略3:AI時代のソフトスキルを磨く

技術スキルの重要性が下がる一方で、人間にしかできないソフトスキルの価値が急上昇しています。

- ファシリテーション:ステークホルダー間の合意形成

- 交渉力:期限と品質のトレードオフ調整

- 共感力:ユーザーの本質的ニーズを引き出す

私のチームで最も評価されているエンジニアは、技術力では中堅クラスですが、「なぜこの機能が必要か」を経営層に説明する力が突出しています。

彼の存在により、予算承認までの期間が平均3週間から1週間へ短縮されました。

作業環境を整えることも重要です。

オカムラ シルフィー (オフィスチェア)のような高品質なオフィスチェアで身体的負担を軽減し、LG Monitor モニター ディスプレイ 34SR63QA-W 34インチ 曲面 1800Rで作業効率を最大化することで、AI時代でも高いパフォーマンスを維持できます。

AIツール実践導入ロードマップ|失敗しない5ステップ

理論は分かっても「何から始めれば?」と迷う方も多いでしょう。

私が実際に導入した手順を、ステップバイステップで解説します。

ステップ1:小さく始める(週1回、1タスクから)

いきなり全業務をAI化するのは危険です。

私が最初に導入したのは、「週次レポート作成」という単一タスクでした。

ChatGPTに「先週のタスク完了状況を箇条書きで整理し、課題を3つ抽出」と指示するだけで、30分かかっていた作業が5分で完了しました。

小さな成功体験を積むことで、チームの抵抗感が和らぎます。

ステップ2:ルールと評価基準を明確化

「AIが出した結果をそのまま使っていいのか?」という疑問は必ず出ます。

私のチームでは、以下のルールを設定しました。

- コード生成:必ず人間がレビュー。セキュリティリスクは手動確認

- ドキュメント作成:事実確認は必須。AIの「幻覚」に注意

- 設計提案:複数案をAIに出させ、最終判断は人間が行う

「AIは助手であり、最終責任は人間が負う」という原則を徹底することで、品質を担保できます。

ステップ3:チーム全体でナレッジ共有

AIツールの効果は、「使い方を知っているか」で大きく変わります。

私のチームでは、週1回「AIベストプラクティス共有会」を開催しています。

「この使い方でテスト工数が半減した」といった成功事例を共有することで、チーム全体のスキルが底上げされました。

特に有効だったのは、「プロンプトテンプレート集」の作成です。

「○○のコードを生成する際は、このプロンプトを使う」という形式知化により、属人化を防げます。

ステップ4:段階的に適用範囲を拡大

小さな成功を積み重ねたら、次は適用範囲を広げます。

私のチームでは、以下の順で拡大しました。

- フェーズ1(1〜2ヶ月目):ドキュメント作成、定型コード生成

- フェーズ2(3〜4ヶ月目):テストケース設計、エラー解析

- フェーズ3(5〜6ヶ月目):設計レビュー、リファクタリング提案

焦らず段階的に進めることで、チームの習熟度とツール活用レベルが同期します。

ステップ5:効果測定とフィードバックループ

「本当に効果があったのか?」を数値で検証することが重要です。

私のチームでは、以下の指標を毎月計測しています。

- タスク完了時間:導入前後の比較

- バグ検出数:品質への影響確認

- チーム満足度:定性的な評価

データをもとに「どのタスクでAIが有効か」「どこで人間の判断が必要か」を見極め、継続的に改善していきます。

まとめ

本記事では、AI能力革命がエンジニア現場に与える影響と、実践的な対応策を解説しました。

重要ポイント:

- 技術的ハードルの民主化:非エンジニアでも高度な実装が可能に

- 価値の源泉がシフト:実装力→問題発見力・設計力・ソフトスキルへ

- データで効果を実証:タスク時間30〜40%削減、バグ検出数減少

- 差別化戦略:ドメイン知識、全体俯瞰、ソフトスキルが鍵

- 段階的導入:小さく始め、ルール設定、効果測定を繰り返す

AI時代において、エンジニアの価値は「消える」のではなく「変わる」のです。

技術的実装はAIに任せ、人間は問題定義・判断・調整に集中する働き方へシフトしていきます。

今日から始められるアクションは以下の通りです。

明日から実践できること:

- 週1回、1つのタスクでChatGPTやGitHub Copilotを試す

- 自分の業界の専門知識を体系的に学び直す

- ステークホルダーとの対話時間を意識的に増やす

- AIツールの使い方をチーム内で共有する文化を作る

変化は急速ですが、適応する時間はまだあります。

本記事が、あなたのAI時代キャリア戦略の一助となれば幸いです。