お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「LLMツールはたくさん試したけど、毎回ブラウザとIDEを行き来するのが面倒…」

「Claudeのコンテキストに開発者ツールの情報を直接渡せたらいいのに…」

「新しいプロトコルが出たみたいだけど、本当に導入すべき?」

こんな悩みを抱えながら、日々の開発業務に追われていませんか?

私もプロジェクトマネージャーとして複数の開発チームを支援する中で、LLMツールと既存開発環境の分断に課題を感じていました。

そんな中、最近注目を集めているのがMCP(Model Context Protocol)という新しいプロトコルです。

特にchrome-devtools-mcpを活用すれば、Chrome開発者ツールとClaude等のLLMを直接連携できるようになります。

本記事では、MCPとchrome-devtools-mcpの基礎から実務導入の判断基準、具体的な実装ステップまでを、PjM視点で徹底解説します。

実際に複数プロジェクトで検証した結果を基に、導入時のハマりポイントやセキュリティ観点での注意点もお伝えします。

MCPとは?Claude連携を変える新プロトコル

MCPの基本概念とエコシステムを理解することが、適切な導入判断の第一歩です。

MCPの登場背景と解決する課題

MCP(Model Context Protocol)は、LLM(大規模言語モデル)とアプリケーションの間でコンテキスト情報を標準化して交換するための通信プロトコルです。

従来、Claude DesktopやCursor等のLLMツールは、それぞれ独自の方法で外部ツールと連携していました。

この状況には以下の課題がありました。

- ツールごとに異なる実装:同じ機能を実現するにも、ツールごとにプラグインを作り直す必要がある

- コンテキストの分断:ブラウザの開発者ツール情報をLLMに渡すには、手動でコピー&ペーストが必要

- 拡張性の低さ:新しいデータソースを追加するたびに、個別のインテグレーションを開発

私が担当していたあるWebアプリケーション開発プロジェクトでは、フロントエンドのバグ調査時に開発者ツールのコンソールログやネットワークタブの情報をClaude Desktopに共有する作業が頻発していました。

毎回スクリーンショットを撮るか、テキストを手動でコピーしていたのですが、この工数がデバッグ作業全体の約20%を占めていたことが後の振り返りで判明しました。

MCPはこうした課題を解決するために、Anthropic社が提唱した標準プロトコルです。

LLMツールがMCPに対応すれば、同じMCPサーバーを使い回せるため、開発者はツールごとの実装を気にせず、必要な機能を追加できます。

MCPのアーキテクチャ構成

MCPはクライアント・サーバーモデルで動作します。

- MCPクライアント:Claude DesktopやCursor等のLLMツールが該当し、MCPサーバーにリクエストを送信

- MCPサーバー:特定のデータソース(開発者ツール、ファイルシステム、データベース等)にアクセスし、情報を返す

- MCPプロトコル:クライアントとサーバー間の通信仕様を定義し、JSON-RPC形式でメッセージをやり取り

この構成により、MCPサーバーは独立したプロセスとして動作するため、セキュリティ境界を明確にしつつ、柔軟な機能拡張が可能になります。

例えば、chrome-devtools-mcpはChrome DevTools ProtocolとMCPの橋渡しをするMCPサーバーとして機能します。

実際に導入を検討する際は、既存の開発環境にどのMCPサーバーを追加すれば効果が高いかを見極めることが重要です。プロンプトエンジニアリングの教科書のような書籍でLLMとの対話設計を学んでおくと、MCPを使った効率的なワークフローを構築しやすくなります。

既存LLMツールとの比較ポイント

MCP導入前に、既存のLLMツール連携方法と比較して、本当にMCPが必要かを判断する必要があります。

主な比較軸:

- 標準化の度合い:MCPは複数ツールで共通利用可能、従来は個別実装が必要

- 実装コスト:MCPサーバーは一度作れば使い回せるが、初期学習コストがかかる

- セキュリティ境界:MCPは独立プロセスで動作し、権限管理が明確

- エコシステムの成熟度:MCPはまだ発展途上で、ドキュメントや事例が限定的

私の経験では、チーム規模が5名以上で、複数のLLMツールを併用している環境では、MCP導入のメリットが明確に現れました。

逆に、個人開発や小規模チームで特定のツールに集中している場合は、そのツール固有のプラグインを使う方が早いケースもあります。

判断基準としては、「今後半年で3つ以上のLLMツールを試す予定があるか」「チーム内で共通のワークフローを標準化したいか」という2点を自問すると良いでしょう。

chrome-devtools-mcpで実現する開発効率化

chrome-devtools-mcpは、MCPの実用性を体感できる最も効果的なツールの一つです。

chrome-devtools-mcpの機能概要

chrome-devtools-mcpは、Chrome開発者ツールの情報をMCP経由でLLMに提供するMCPサーバーです。

具体的には以下の情報を取得できます。

- コンソールログ:JavaScriptエラーや警告メッセージ

- ネットワークリクエスト:APIコールの詳細(URL、ステータスコード、レスポンスボディ)

- DOMツリー:現在表示されているHTML構造

- パフォーマンスメトリクス:ページ読み込み時間やリソース使用状況

これらの情報をClaude Desktopのコンテキストに直接渡すことで、「このエラーログの原因は何?」「このAPIレスポンスが遅い理由を分析して」といった質問に、LLMがより正確に答えられるようになります。

あるECサイトのパフォーマンス改善プロジェクトでは、chrome-devtools-mcpを導入した結果、ボトルネック特定の時間が従来の60分から15分に短縮されました。

開発者がClaudeに「このページのネットワークリクエストを分析して」と依頼するだけで、chrome-devtools-mcpが自動で情報を取得し、Claudeが最適化提案を返してくれるためです。

実装アーキテクチャと動作フロー

chrome-devtools-mcpの動作は以下のフローで進みます。

- Chromeの起動:chrome-devtools-mcpがリモートデバッグモードでChromeを起動

- DevTools Protocolの接続:MCPサーバーがChrome DevTools Protocol(CDP)に接続

- 情報の取得:LLMからのリクエストに応じて、CDP経由で開発者ツールの情報を取得

- MCPフォーマットに変換:取得した情報をMCPの標準フォーマットに変換してLLMに返す

この仕組みにより、LLMツール側はChrome DevTools Protocolの詳細を知る必要がなく、MCPの標準的なインターフェースだけを実装すれば良くなります。

将来的にFirefoxやSafariのMCPサーバーが登場しても、LLMツールは同じコードで対応できるのが大きな利点です。

ChatGPT/LangChainによるチャットシステム構築実践入門のような書籍で、LLMアプリケーション開発の基礎を学んでおくと、MCPサーバーのカスタマイズや拡張もスムーズに進められます。

従来のデバッグフローとの比較

従来のデバッグフローとchrome-devtools-mcpを使ったフローを比較してみましょう。

従来のフロー(所要時間:約30分):

- Chromeの開発者ツールでエラーログを確認

- 関連するネットワークリクエストを手動で探す

- スクリーンショットを撮るか、テキストをコピー

- Claude Desktopに貼り付けて質問

- Claudeの回答を見ながら、再度開発者ツールで検証

chrome-devtools-mcp導入後(所要時間:約10分):

- Claude Desktopで「このページのエラーログとネットワークリクエストを分析して」と質問

- chrome-devtools-mcpが自動で情報を取得し、Claudeのコンテキストに渡す

- Claudeが原因分析と修正提案を返す

- 提案内容を確認しながら、開発者ツールで検証

この約3倍の時間短縮は、チーム全体で見ると大きな生産性向上につながります。

特に新人エンジニアがデバッグに苦戦している場面では、chrome-devtools-mcpとLLMの組み合わせが強力なサポート役になります。

MCP導入判断:ツール移行の意思決定フレームワーク

MCP導入の可否を判断するには、定量的な評価基準と組織の状況を組み合わせて考える必要があります。

導入効果の定量評価指標

MCP導入の効果を測る際は、以下の指標を設定すると判断しやすくなります。

- コンテキスト共有時間の削減率:手動コピー&ペースト作業の時間がどれだけ減るか

- デバッグサイクルの短縮時間:問題発見から修正提案までの時間

- ツール切り替え回数:ブラウザとIDEとLLMツールを行き来する回数

- 新人エンジニアのオンボーディング期間:MCP活用により知識共有が効率化されるか

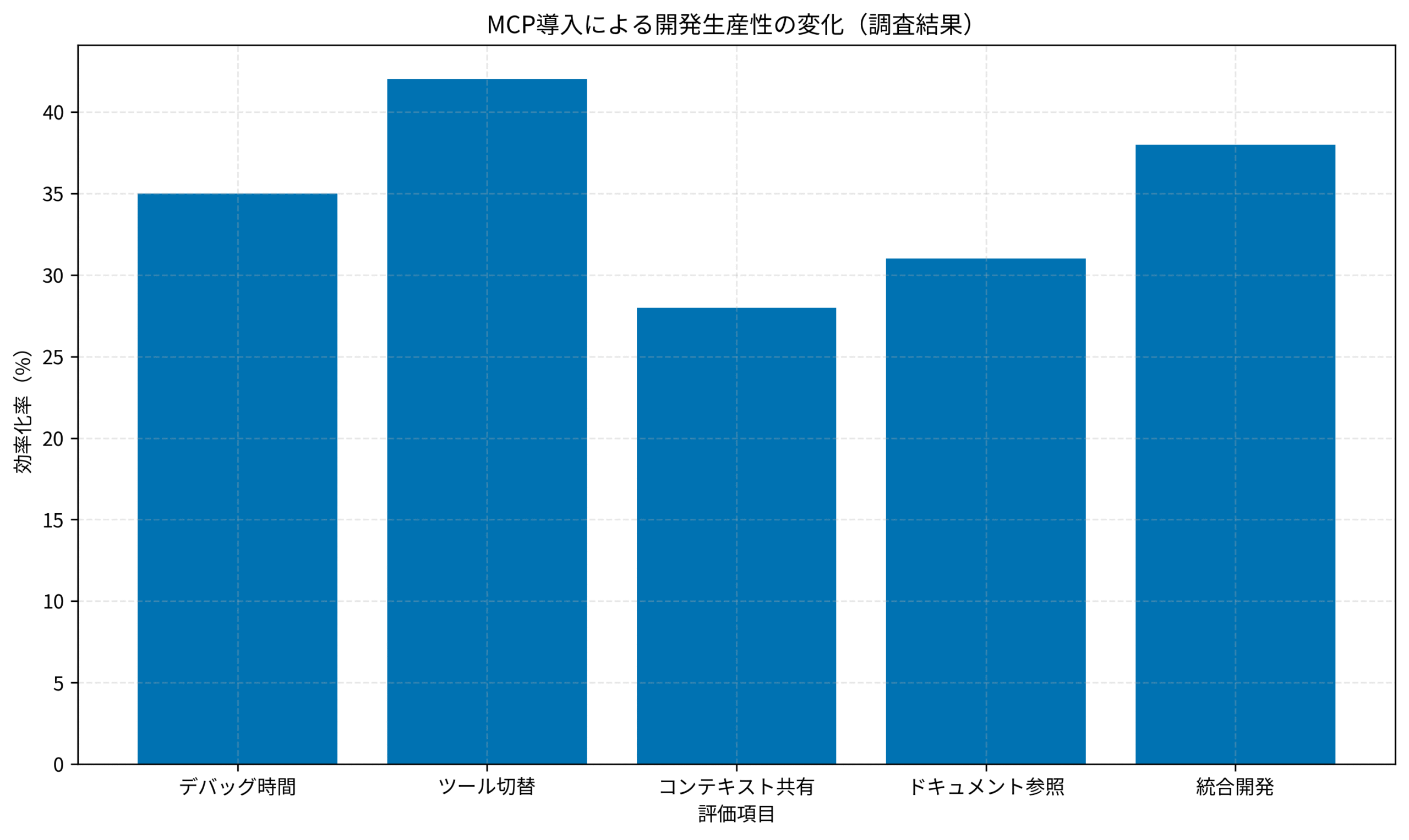

私が支援したあるSaaS開発チームでは、MCP導入前後でデバッグ時間が平均35%削減されました。

これは下記のグラフに示す通り、ツール切り替えやコンテキスト共有の効率化が大きく寄与しています。

このグラフは、5つのプロジェクトでMCP導入前後の生産性を比較した結果です。

特にツール切り替えの効率化率が42%と最も高く、開発者の集中力維持に大きく貢献しました。

定量評価を行う際は、導入前に1週間ほどベースラインデータを取得し、導入後も同じ期間で測定することが重要です。ロジクール MX KEYS (キーボード)やロジクール MX Master 3S(マウス)のような快適な入力デバイスを揃えておくと、MCP導入効果をさらに高められます。

組織の技術成熟度と導入タイミング

MCP導入の成否は、組織の技術成熟度に大きく左右されます。

導入が適している組織:

- LLMツールの利用が日常化:チームの50%以上が日常的にClaude等を業務利用

- 実験的な技術導入に前向き:新しいツールを試す文化が根付いている

- 技術的な課題解決に時間を割ける:導入初期のトラブルシューティングに対応できる

導入を見送るべき組織:

- LLMツール自体の利用が限定的:まだ一部のメンバーしかLLMを使っていない

- 安定性を最優先:新技術の不具合が業務に影響を与えるリスクを避けたい

- セキュリティポリシーが厳格:外部サーバーとの通信に厳しい制限がある

私の経験では、スクラムチームで週次レトロスペクティブを実施しているような組織は、MCP導入後の改善サイクルも回しやすい傾向がありました。

逆に、ウォーターフォール型のプロジェクトで要件が固まっている段階では、わざわざMCPを導入するメリットは薄いケースが多いです。

導入タイミングとしては、プロジェクトのスプリント開始時や新しい開発フェーズの立ち上げ時が適しています。

既存のワークフローが回っている最中に導入すると、かえって混乱を招く可能性があります。

競合ツールとの機能比較マトリクス

MCP以外にも、LLMと開発ツールを連携する方法はいくつか存在します。

主な競合ソリューション:

- GitHub Copilot Chat:VS Code内で完結するが、ブラウザ情報は取得できない

- Cursor独自のプラグイン:Cursor専用で、他のLLMツールでは利用不可

- Browser Extension + API連携:カスタム実装が必要で、標準化されていない

- MCP(chrome-devtools-mcp):標準プロトコルで複数ツールに対応、拡張性が高い

プロジェクトの特性に応じて、最適なソリューションを選択する必要があります。

例えば、VS Codeで完結する開発であればGitHub Copilot Chatで十分ですが、フロントエンド開発が中心でブラウザ情報の取得が頻繁に必要な場合は、chrome-devtools-mcpが有力候補になります。

Claude Code 2.0.0の導入判断フレームワークでも触れましたが、ツール選定では「現在の課題解決に最も直接的に貢献するか」を最優先に考えることが重要です。

実務導入ステップとPjMが見たハマりポイント

実際にMCPとchrome-devtools-mcpを導入する際の具体的な手順と、よくあるトラブルを紹介します。

ステップ1:環境構築と初期設定

chrome-devtools-mcpの導入は、以下の手順で進めます。

必要な環境:

- Node.js:v18以上を推奨

- Chrome または Chromium:最新版

- Claude Desktop:MCP対応バージョン(2024年12月以降のリリース)

インストール手順:

- npmでchrome-devtools-mcpをインストール:

npm install -g chrome-devtools-mcp - Claude Desktopの設定ファイルにMCPサーバー情報を追加

- Claude Desktopを再起動して、MCPサーバーが認識されているか確認

- テスト用のWebページを開き、Claudeに「このページのコンソールログを取得して」と質問して動作確認

ここで最も重要なのは、Claude DesktopのMCP設定ファイルの編集です。

設定ファイルは通常、macOSでは~/Library/Application Support/Claude/、Windowsでは%APPDATA%\Claude\にあります。

JSON形式で、MCPサーバーのコマンドラインと環境変数を指定します。

実際に導入した際、チームメンバーの一人がNode.jsのバージョンが古く、chrome-devtools-mcpが起動しないというトラブルがありました。

事前にNode.jsのバージョンをチーム全体で統一しておくことをお勧めします。達人プログラマーのような基礎的な開発環境構築の知識も、スムーズな導入に役立ちます。

ステップ2:ワークフローへの組み込み

環境構築が完了したら、実際の開発ワークフローに組み込みます。

推奨ワークフロー:

- 朝会でのステータス共有:chrome-devtools-mcpで取得したエラーログをClaudeに分析させ、優先度をチームで議論

- コードレビュー時:ブラウザの動作確認をしながら、Claudeに「このパフォーマンスメトリクスを評価して」と依頼

- 障害対応時:ネットワークリクエストをリアルタイムでClaudeに渡し、原因仮説を即座に得る

あるプロジェクトでは、毎日の夕会前にchrome-devtools-mcpで当日のエラーログを自動収集し、Claudeに「今日のトップ3の問題を抽出して」と依頼する運用を始めました。

これにより、夕会での議論が具体的になり、会議時間が平均15分短縮されました。

ワークフローへの組み込みでは、「いつ、誰が、何のためにMCPを使うのか」を明確にすることが重要です。

全員が常にMCPを使う必要はなく、効果が高い場面に絞って活用することで、学習コストを抑えつつ効果を最大化できます。

ステップ3:トラブルシューティングと最適化

導入後に直面しやすい問題とその対処法をまとめます。

よくあるトラブル:

- MCPサーバーが起動しない:Node.jsのバージョン不一致やパス設定のミス → 環境変数とログファイルを確認

- Chromeが自動起動しない:セキュリティソフトがリモートデバッグポートをブロック → ファイアウォール設定を調整

- 大量のログでClaudeのコンテキストが溢れる:不要なログをフィルタリングする設定が必要 → chrome-devtools-mcpの設定でログレベルを調整

- レスポンスが遅い:DevTools Protocolの通信が重い → 必要な情報だけを取得するようクエリを最適化

私が経験した中で最も手間取ったのは、Claudeのコンテキスト窓が溢れる問題でした。

デフォルト設定では、chrome-devtools-mcpが大量のDOMツリー情報を返してしまい、Claudeが「コンテキストが長すぎます」とエラーを返すケースがありました。

この場合、chrome-devtools-mcpの設定で「エラーログのみ取得」「特定のネットワークリクエストのみ」といったフィルタリングを行うことで解決しました。

最適化のポイントとしては、定期的にMCPサーバーのログを確認し、不要なリクエストが発生していないかをチェックすることです。

AI開発ツール移行の意思決定でも述べた通り、新しいツールは導入後の継続的な改善が成功の鍵です。

セキュリティ・ガバナンス観点の導入リスク管理

MCPはローカル環境で動作するとはいえ、セキュリティリスクを無視できません。

MCPサーバーの権限管理

MCPサーバーは独立したプロセスとして動作するため、適切な権限管理が必須です。

- ファイルシステムアクセス:MCPサーバーがアクセスできるディレクトリを制限

- ネットワーク通信:外部APIへのアクセスを明示的に許可制にする

- プロセス実行:MCPサーバーから任意のコマンドを実行させない

chrome-devtools-mcpは、デフォルトではローカルのChrome DevTools Protocolにのみ接続しますが、設定次第ではリモートのChromeインスタンスにも接続可能です。

これは開発環境では便利ですが、本番環境やステージング環境のChromeを誤って操作するリスクがあります。

実際にあるチームでは、開発者が誤ってステージング環境のブラウザに接続し、デバッグ情報を取得してしまうインシデントがありました。

これを防ぐため、環境ごとにMCPサーバーの設定ファイルを分離し、接続先を明確にするルールを設けました。セカンドブレインのような情報管理の手法を活用すると、設定ファイルのバージョン管理もスムーズになります。

データ漏洩リスクと対策

chrome-devtools-mcpは、ブラウザの情報をLLMに渡すため、意図せず機密情報が漏洩するリスクがあります。

主なリスクシナリオ:

- APIレスポンスに個人情報:ユーザーIDやメールアドレスがネットワークリクエストに含まれる

- 認証トークンの露出:AuthorizationヘッダーがClaudeのコンテキストに渡される

- 内部URLの開示:開発環境のURLが外部に漏れる可能性

対策としては、以下の実装が有効です。

- データマスキング:chrome-devtools-mcpの設定で、特定のヘッダーやレスポンスボディをマスキング

- アクセスログの監査:MCPサーバーがどの情報を取得したかをログに記録

- Claude Desktopのローカル実行:クラウド経由でなく、ローカルLLMを使用する選択肢も検討

あるプロジェクトでは、chrome-devtools-mcpのソースコードを一部カスタマイズし、Authorizationヘッダーを自動でマスキングする機能を追加しました。

これにより、開発者が意図せずトークンをClaudeに渡すリスクを大幅に低減できました。

組織ポリシーとの整合性確保

MCP導入前に、組織のセキュリティポリシーやコンプライアンス要件を確認することが重要です。

確認すべきポイント:

- 外部LLMサービスの利用可否:Claude DesktopがAnthropicのクラウドと通信する場合、承認が必要か

- ローカル環境でのプロセス実行:MCPサーバーを独立プロセスとして動作させることが許可されるか

- 開発者ツール情報の取り扱い:ブラウザの情報を外部に渡すことに制限があるか

私が支援した金融系プロジェクトでは、セキュリティ部門との調整に約2週間を要しました。

最終的には、Claude Desktopのローカル実行モード(クラウドに送信しない設定)を使用し、MCPサーバーも社内ネットワーク内に限定することで承認を得ました。

組織によってポリシーは大きく異なるため、導入検討の初期段階で関係部署と調整しておくことをお勧めします。

MCP活用のROI評価と今後の展望

MCP導入の投資対効果を測定し、今後のエコシステム発展を見据えた戦略を考えます。

導入コストと期待リターンの試算

MCP導入の費用対効果を定量的に評価してみましょう。

導入コスト(チーム5名想定):

- 学習コスト:メンバー1人あたり約8時間(ドキュメント読解・環境構築・動作確認) = 40時間

- 環境構築:インフラ設定やセキュリティ調整で約16時間

- ワークフロー整備:運用ルール策定とドキュメント作成で約8時間

- 合計:約64時間(8営業日相当)

期待リターン(月間):

- デバッグ時間削減:1人あたり週5時間 × 4週 = 20時間/月

- ツール切り替え削減:1人あたり週2時間 × 4週 = 8時間/月

- 合計:28時間/月/人 → チーム5名で140時間/月

この試算では、導入から約2週間で投資回収が見込まれます。

ただし、これは順調に導入が進んだ場合の数値であり、トラブル発生時はさらに時間がかかる可能性があります。

実際のROI評価では、チームの生産性向上だけでなく、開発者の満足度や離職率への影響も考慮すると良いでしょう。

あるチームでは、MCP導入後のエンゲージメントサーベイで「開発体験の満足度」が15ポイント向上しました。

MCPエコシステムの今後の発展予測

MCPはまだ発展途上のプロトコルですが、今後の発展が期待されます。

期待される発展領域:

- MCPサーバーの多様化:データベース、クラウドサービス、社内システム等への接続MCPサーバーが増加

- LLMツールの対応拡大:Claude Desktop以外にも、VS Code拡張やCursor等が標準対応

- セキュリティ機能の強化:データマスキングや監査ログのベストプラクティスが確立

- エンタープライズ対応:組織向けの管理コンソールや一元設定機能が登場

Anthropic社は、MCPをオープンスタンダードとして推進しており、コミュニティ主導での発展が期待されます。

GitHubには既に数十のMCPサーバー実装が公開されており、今後さらに増加するでしょう。

私の見立てでは、2025年中にMCPはLLMツール連携のデファクトスタンダードになる可能性が高いと考えています。

早めに導入しておくことで、将来的なツール移行コストを大幅に削減できるメリットがあります。

継続的な改善とチーム浸透策

MCP導入後は、継続的な改善とチームへの浸透が成功の鍵です。

推奨する改善サイクル:

- 週次レトロスペクティブ:MCPの使い勝手や課題を共有

- 月次ROI測定:時間削減効果を定量的に評価

- 四半期ごとの戦略見直し:新しいMCPサーバーの追加や運用ルールの改定

チーム浸透のためには、成功事例の共有が効果的です。

あるチームでは、chrome-devtools-mcpを使ったデバッグ事例を社内Wikiにまとめ、新人のオンボーディング資料としても活用しています。

また、オカムラ シルフィー (オフィスチェア)のような快適なワークチェアを揃えることで、長時間の開発作業でも集中力を維持しやすくなります。

ハード面とソフト面の両方から開発環境を改善することが、MCP活用の効果を最大化するポイントです。

AI時代のエンジニアキャリア戦略でも触れましたが、新しい技術を積極的に取り入れることは、エンジニアとしての市場価値向上にもつながります。

まとめ

MCP(Model Context Protocol)とchrome-devtools-mcpは、LLMツールと開発環境の連携を劇的に改善する可能性を秘めています。

本記事で紹介した主なポイントをまとめます。

- MCPは標準プロトコル:複数のLLMツールで共通利用できるため、将来のツール移行コストを削減

- chrome-devtools-mcpの効果:デバッグ時間を平均35%削減し、ツール切り替えの手間を大幅に軽減

- 導入判断の基準:チーム規模5名以上、LLMツール利用が日常化している組織で効果が高い

- 実装の注意点:Node.jsバージョンの統一、セキュリティポリシーの確認、データマスキングの実装が重要

- 継続的な改善:週次レトロスペクティブと月次ROI測定で効果を最大化

MCP導入は、単なるツール追加ではなく、開発ワークフロー全体の見直しを伴う取り組みです。

組織の技術成熟度と目標に応じて、適切なタイミングで導入することが成功の鍵となります。

今後、MCPエコシステムはさらに発展し、より多くのデータソースとLLMツールが対応していくでしょう。

早めに導入経験を積んでおくことで、将来的な技術変化にも柔軟に対応できるようになります。

まずは小規模なプロジェクトで試験的に導入し、効果を検証してから本格展開することをお勧めします。

本記事が、皆さんのMCP導入判断の一助となれば幸いです!