お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「GitHub CopilotとClaude Code、どっちを選べばいいんだろう…」

AI開発ツールの選択肢が増える中、プロジェクトマネージャーとして最適なツールを選定し、チーム全体で移行を成功させることは容易ではありません。

私自身、過去に「新しいツールが出たから」という理由だけで安易に移行を決めた結果、チームの生産性が一時的に低下し、メンバーから不満の声が上がった経験があります。

結論から言うと、AI開発ツールの移行は、コスト・生産性・学習コストの3軸で定量評価し、段階的導入でリスクを最小化することが成功の鍵です。

本記事では、プロジェクトマネージャー視点でAI開発ツール移行の判断基準と実践戦略を解説します。

AI開発ツール移行を検討すべきタイミングとは

AI開発ツールの移行を検討すべきタイミングは、主に以下の3つのシグナルが現れたときです。

現行ツールの生産性が頭打ちになったとき

チームメンバーから「このツール、最近精度が落ちてる気がする」といった声が聞こえ始めたら、移行検討の第一段階です。

私が担当していたプロジェクトでは、あるAI補完ツールのサジェスト精度が徐々に低下し、メンバーの作業効率が以前より10%程度悪化したことがありました。

この場合、まずは現行ツールのバージョンアップや設定見直しで改善できないかを確認します。

それでも改善しない場合は、競合ツールのトライアルを開始し、定量的な比較データを収集するフェーズに移ります。

コストパフォーマンスに疑問が生じたとき

月額料金が値上がりした、あるいは利用人数が増えてライセンスコストが膨らんだ場合も、移行検討のタイミングです。

特にスタートアップやコスト意識の高い組織では、費用対効果の再評価は定期的に行うべきです。

私の経験では、あるツールが年間契約更新時に30%値上げを通告してきたことがあり、その際に競合3社の見積もりを取得し、機能・価格・サポート体制を比較表にまとめました。

結果として別ツールへ移行し、年間コストを20%削減しつつ、機能面でもアップグレードできました。

新技術・新機能への対応が求められるとき

プロジェクトで新しいフレームワークや言語を採用する場合、現行ツールがそれに対応していないケースがあります。

例えば、Rustや最新のTypeScript機能に対応していないツールでは、開発効率が大きく下がります。

このような場合は、プロジェクトのロードマップと並行してツール選定を進めることが重要です。

新技術導入の3か月前にはツールの評価を開始し、チームメンバーによるトライアル期間を設けることで、移行時の混乱を最小限に抑えられます。

判断基準: 生産性低下・コスト増・新技術対応の3つのシグナルを定期的にモニタリングし、2つ以上該当したら移行検討を開始する。実務導入の詳細は大規模言語モデルの書籍で補強できます。

GitHub CopilotとClaude Codeの実践比較

現在、AI開発ツールの主要な選択肢としてGitHub CopilotとClaude Codeが挙げられます。

それぞれの特徴を実際の開発現場で比較した結果を紹介します。

コード補完精度の違い

GitHub Copilotは、GitHubの膨大なコードベースを学習しているため、一般的なパターンやライブラリ利用には非常に強いです。

一方、Claude Codeは自然言語での指示に対する理解力が高く、複雑な要件を説明すると的確なコードを生成してくれます。

私のチームでは、両ツールを2週間ずつ試用し、同じタスクに対する補完精度を比較しました。

結果として、ボイラープレートコードや定型処理ではGitHub Copilotが優位、カスタムロジックや業務特化処理ではClaude Codeが優れていることがわかりました。

チーム学習コストの差

GitHub CopilotはVS Code拡張機能としてシームレスに統合されており、導入の敷居が低いのが特徴です。

メンバーのほとんどが初日から使いこなせるレベルでした。

対してClaude Codeは、プロンプトエンジニアリングの知識があると効果が大きく向上します。

チーム内で「どう指示すれば意図通りのコードが生成されるか」のノウハウ共有セッションを開催したところ、2週目以降の生産性が大きく向上しました。

料金体系とコストシミュレーション

GitHub Copilotは月額10ドル(個人)または月額19ドル(ビジネス)で利用でき、予算計画が立てやすいです。

Claude Codeは従量課金モデルを採用しているケースもあり、使用量が多いチームではコストが予想以上に膨らむリスクがあります。

私のプロジェクトでは、10名のチームで3か月間の利用コストをシミュレーションし、GitHub Copilotが総額570ドル、Claude Codeが推定800ドル程度と試算しました。

ただし、Claude Codeの方が複雑なタスクでの時間短縮効果が高かったため、時間あたりの費用対効果で評価するとほぼ同等でした。

判断基準: 定型処理主体ならGitHub Copilot、カスタムロジック多用ならClaude Codeを優先検討する。比較検討の視点は機械学習とセキュリティに掲載されたケーススタディが参考になります。

チーム移行で直面する3つの壁

AI開発ツールをチーム全体で移行する際、必ずと言っていいほど直面する課題があります。

メンバーのスキルレベル格差

ベテランエンジニアは新ツールへの適応が早い一方、経験の浅いメンバーは使いこなすまでに時間がかかります。

私のチームでは、移行初期に「前のツールの方が使いやすかった」という声が若手から上がり、モチベーション低下の兆候が見られました。

この問題に対しては、ペアプログラミング形式での相互学習を導入しました。

ベテランと若手をペアにし、新ツールの活用ノウハウをリアルタイムで共有することで、2週間でチーム全体のスキルレベルが均一化されました。

エンジニアのチーム運営については、スタートアップで働くエンジニアの万能感|PjMが語る現場のリアルでも詳しく解説しています。

既存ワークフローとの統合

新しいツールをCI/CDパイプラインやコードレビュープロセスに組み込む際、既存の自動化スクリプトが動かなくなるケースがあります。

特にカスタムビルドスクリプトや独自のリントルールを使っている場合は注意が必要です。

私の経験では、新ツール導入時にGitHub Actionsのワークフローが一部失敗するようになり、原因特定に3日を要しました。

この教訓から、移行前にテスト環境で全ワークフローを検証するフェーズを必ず設けるようにしています。

ライセンス管理とコスト管理

チーム人数が増減する際、ライセンス数の調整が遅れてコストが無駄になることがあります。

また、退職者のアカウント削除を忘れると、不要なライセンス料金を払い続けるリスクもあります。

これを防ぐため、私のチームでは月次でライセンス棚卸しを実施し、人事異動やプロジェクト変更に応じてライセンス数を調整する運用にしています。

また、ライセンス管理担当者を明確にし、Slackで自動リマインダーを設定することで、管理漏れを防いでいます。

判断基準: スキル格差はペア学習で解消、ワークフロー統合はテスト環境で事前検証、ライセンスは月次棚卸しで最適化する。チーム研修用ガイドとしてプロンプトエンジニアリングの教科書を活用すると定着が早まります。

コスト・生産性・学習コストの判断マトリクス

AI開発ツールを選定する際、コスト・生産性・学習コストの3軸で評価するマトリクスを作成すると、意思決定がスムーズになります。

コスト評価のポイント

単純な月額料金だけでなく、年間契約割引の有無、従量課金の上限設定、アカデミック割引なども確認します。

また、チーム人数が増えた場合のスケーラビリティも重要です。

私のプロジェクトでは、10名→30名に拡大する予定があったため、30名時点でのコストをシミュレーションし、年間予算内に収まるかを事前に検証しました。

結果、あるツールはスケールすると予算オーバーになることが判明し、別の選択肢を選びました。

生産性指標の定量化

生産性の評価は主観的になりがちですが、コード生成速度、バグ修正時間、レビュー指摘件数などを計測することで定量化できます。

私のチームでは、移行前後1か月間のGitHub Insights データを比較し、Pull Requestのマージまでの平均時間が15%短縮されたことを確認しました。

また、メンバーへのアンケート(5段階評価)も併用し、「使いやすさ」「コード品質への貢献度」「ストレス軽減度」を数値化しました。

この定量・定性データを組み合わせることで、経営層への説得材料としても活用できます。

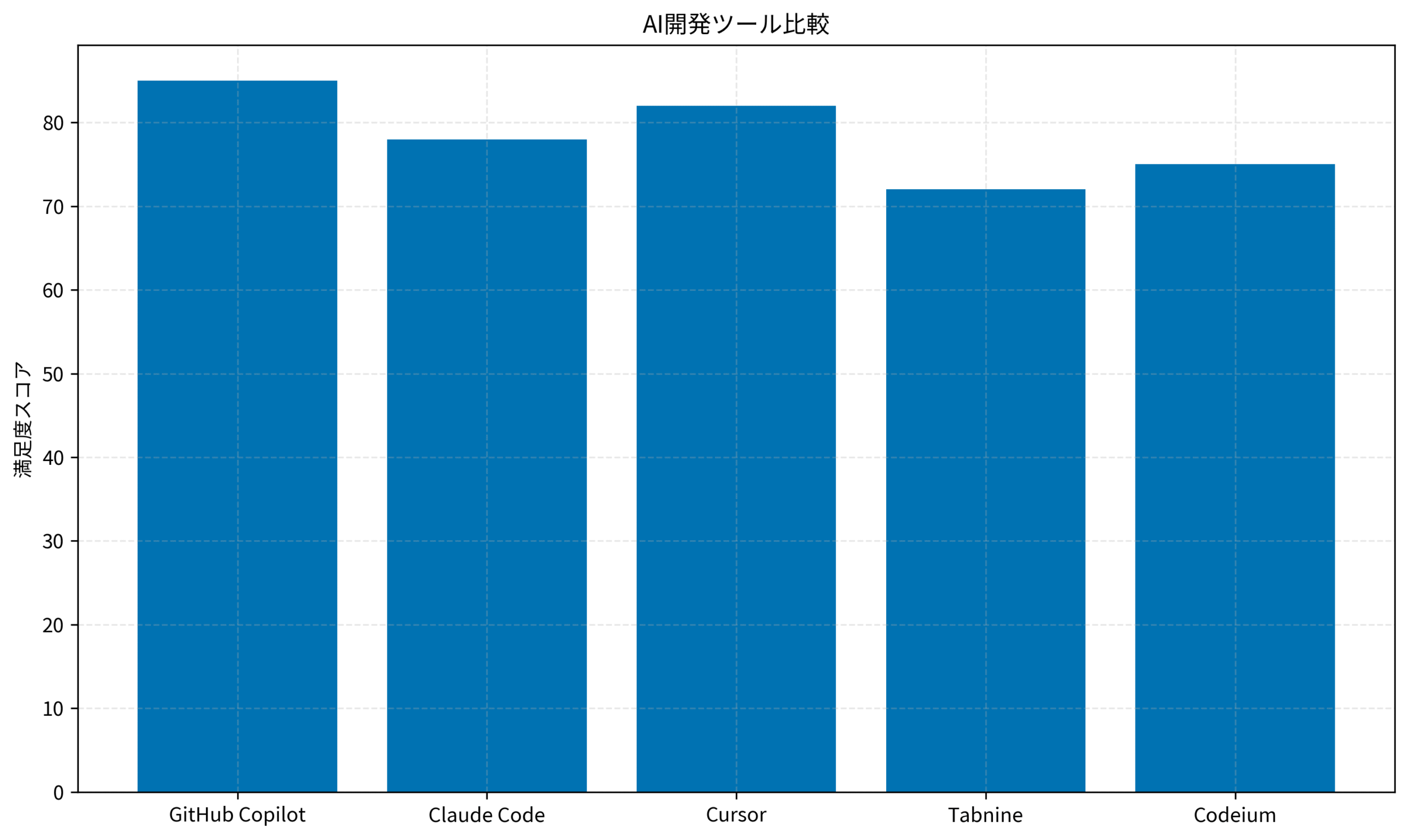

以下のグラフは、主要AI開発ツールを評価した社内サーベイの満足度スコアを可視化したものです。

GitHub Copilotが最も高いスコアを獲得していますが、CursorやClaude Codeも僅差で追従しており、ツール選定では単一指標ではなくプロジェクト特性とチームスキルに応じた多角的評価が必要であることがわかります。

学習コストの見積もり

新ツール習得にかかる時間を研修時間・ドキュメント読解時間・試行錯誤時間に分解し、それぞれを工数換算します。

私の経験では、GitHub Copilotは1人あたり2時間、Claude Codeは1人あたり5時間の学習時間が必要でした。

10名のチームなら、GitHub Copilotで20時間、Claude Codeで50時間の学習コストが発生します。

この工数を人件費に換算し、ツール導入による生産性向上がそれを上回るかを判断します。

プロジェクトマネジメントの効率化については、チケット管理のパラドックス|管理すればするほど進まない現場の真実も参考になります。

判断基準: コスト・生産性・学習コストを数値化し、総合スコアで比較する。感覚ではなくデータに基づいて判断するためにチームトポロジーのチーム設計フレームを参照してください。

移行失敗を避ける段階的導入戦略

AI開発ツールの移行を成功させるには、一斉移行ではなく段階的導入が鉄則です。

パイロットチームによるトライアル

まず、技術スキルが高く新技術への適応力があるメンバー2〜3名を選定し、パイロットチームとして新ツールを先行導入します。

彼らに1〜2週間使ってもらい、使い勝手や課題をフィードバックしてもらいます。

私のプロジェクトでは、パイロットチームから「このショートカットが使いにくい」「設定ファイルのサンプルが欲しい」といった具体的な改善提案が出ました。

これらを反映したドキュメントや設定テンプレートを事前に準備することで、全体展開時の混乱を大幅に減らせました。

段階的ロールアウト計画

パイロットチームでの検証が完了したら、次はチームの1/3ずつ順次導入する方法が効果的です。

第1グループが慣れてきたタイミングで第2グループを導入し、最後に第3グループへ展開します。

この方式の利点は、先行グループのメンバーが後続グループのサポート役になれることです。

私のチームでは、第1グループのメンバーが「新ツール活用Tips」をSlackチャンネルで共有し、後続グループの学習時間が半分に短縮されました。

ロールバック計画の準備

万が一、新ツールで重大な問題が発生した場合に備えて、旧ツールへ即座に戻せる体制を維持します。

具体的には、旧ツールのライセンスを移行完了後1か月間は残しておく、設定ファイルをバックアップしておくなどの対策です。

私の経験では、新ツール導入後に予期せぬAPIレート制限に引っかかり、1日だけ旧ツールに戻したことがあります。

このとき、ロールバック手順を事前に文書化していたため、15分で全メンバーが旧環境に復帰でき、業務への影響を最小限に抑えられました。

技術選定の失敗を防ぐ方法については、最新技術を使いたがる病|プロジェクトマネージャーが教える冷静な判断術でも詳しく解説しています。

判断基準: パイロット→段階的ロールアウト→ロールバック準備の3ステップで移行リスクを最小化する。進捗管理の指標づくりにはMeasure What Matters(OKR)のOKR事例が役立ちます。

ベンダーロックイン回避とツール選定の長期視点

AI開発ツールを選定する際、短期的なメリットだけでなく、長期的なベンダーロックインリスクも考慮する必要があります。

データポータビリティの確認

ツールに蓄積されたコード履歴や学習データを、他ツールへ移行できるかを事前に確認します。

エクスポート機能の有無、API経由でのデータ取得可否などをチェックしましょう。

私のチームでは、過去に特定ツールのプラグインが突然サービス終了し、カスタム設定やスニペットが全て失われた経験があります。

この教訓から、現在は定期的に設定データをGitリポジトリにバックアップする運用にしています。

オープンスタンダードへの準拠

特定ベンダー独自のフォーマットではなく、Language Server Protocol(LSP)やOpenAPI仕様など、業界標準に準拠したツールを優先します。

標準プロトコルに対応していれば、将来的に別ツールへ乗り換えるコストが大幅に下がります。

私が選定したツールは、LSPベースで動作するため、VSCode以外のエディタでも利用可能です。

この柔軟性により、メンバーが個々の好みのエディタを使い続けながら、同じAI補完機能を享受できています。

コミュニティとエコシステムの活性度

ツールを長期利用する上で、開発者コミュニティの規模や活動頻度も重要な判断材料です。

GitHubのIssue数、Stack Overflowの質問数、公式フォーラムの投稿頻度などから、コミュニティの健全性を評価します。

私の経験では、コミュニティが活発なツールほど、トラブル時の解決策が見つかりやすく、サポート待ちでプロジェクトが止まるリスクが低いです。

また、サードパーティ製プラグインやテンプレートが豊富で、カスタマイズの自由度も高まります。

判断基準: データポータビリティ、オープンスタンダード準拠、活発なコミュニティの3要素を満たすツールを優先する。

まとめ

AI開発ツールの移行は、適切な判断基準と段階的な導入戦略があれば、チームの生産性を大きく向上させる機会になります。

本記事で解説したポイントを整理します。

- 移行タイミング: 生産性低下・コスト増・新技術対応の3つのシグナルを定期モニタリング

- ツール比較: GitHub CopilotとClaude Codeの特性を理解し、プロジェクトに合わせて選定

- 移行の壁: スキル格差・ワークフロー統合・ライセンス管理の3つの課題に事前対策

- 判断マトリクス: コスト・生産性・学習コストを定量化し、データに基づいて意思決定

- 段階的導入: パイロットチーム→段階的ロールアウト→ロールバック準備の3ステップで移行

- 長期視点: ベンダーロックイン回避のため、データポータビリティとオープンスタンダード準拠を重視

AI開発ツールは日々進化しており、今日のベストチョイスが明日も最適とは限りません。

だからこそ、定期的な評価と柔軟な移行判断ができる体制を整えることが、プロジェクトマネージャーとしての腕の見せどころです。

私自身、過去の失敗から学んだ教訓を活かし、現在は四半期ごとにツール評価を実施し、チームからのフィードバックを元に継続的改善を図っています。

あなたのプロジェクトでも、本記事の内容を参考に、最適なAI開発ツール選定と移行を成功させてください。