おはようございます!IT業界で働くアライグマです!

「最近1000本ノックの話題ばかり流れてくるけど、自分のチームでも導入できるのだろうか」「流行が去った頃に徒労感だけ残るのは避けたい」と感じている読者の声を、SNSや勉強会で立て続けに耳にしました。

私はPjMとして関わる複数プロジェクトで、フロントエンド1000本ノックを実践プログラムへ組み込む判断を下し、成果と課題の両方を体験しました。

本記事では、トレンド分析データと現場ノウハウを組み合わせ、導入フロー・チーム運用・成果計測・継続の仕掛けまでを具体的にお伝えします。

1000本ノックがトレンド化した背景を読み解く

GitHubとQiitaの同時トレンドが示す需要

GitHubのトレンドに「HunyuanImage-3.0」などAI系リポジトリが並ぶなか、Qiitaでは「フロントエンド1000本ノック」連載記事が上位を占めていました。コードベースの修練と体系的教材が同時に注目されていることは、学習プログラムの組成にとって追い風です。私のチームでも「短時間で幅広いUI課題に触れたい」という要望がピークに達し、ノック形式なら体験を積みながらレビュー文化を強化できると判断しました。

競合ベンチマークで把握した差分

同業他社の育成担当と情報交換したところ、1000本ノック導入済み企業の多くが「課題棚卸しに時間がかかり開始が遅れた」と振り返っていました。私はこの声を受けて、既存のデザインシステムやコンポーネントライブラリから課題候補を抽出し、難易度と再現性を5段階でスコアリングしました。バックログには「標準UI」「アクセシビリティ」「パフォーマンス」などのタグを付け、着手順を可視化しています。

PjM視点の体験談: 学習メニュー刷新の決断

昨年までは週次輪読会が唯一のフロントエンド研修でしたが、議論が抽象論に偏り実務への転用が進みませんでした。私はノック専用スプリントを15分×3本のミニ枠で編成し、終了後に「ソースをPull Request化 → ペアレビュー → 成果共有」という導線を敷きました。課題を選定する前にメンバーへ「どのUIパターンで落ちるバグが多いか」をヒアリングし、実務バグとの紐付けを意識したことが成功の鍵でした。達人プログラマー を推奨テキストとして配布し、演習→原則確認の順序を守った結果、レビューコメントの具体例が35%増加しました。

データで裏付ける注目度

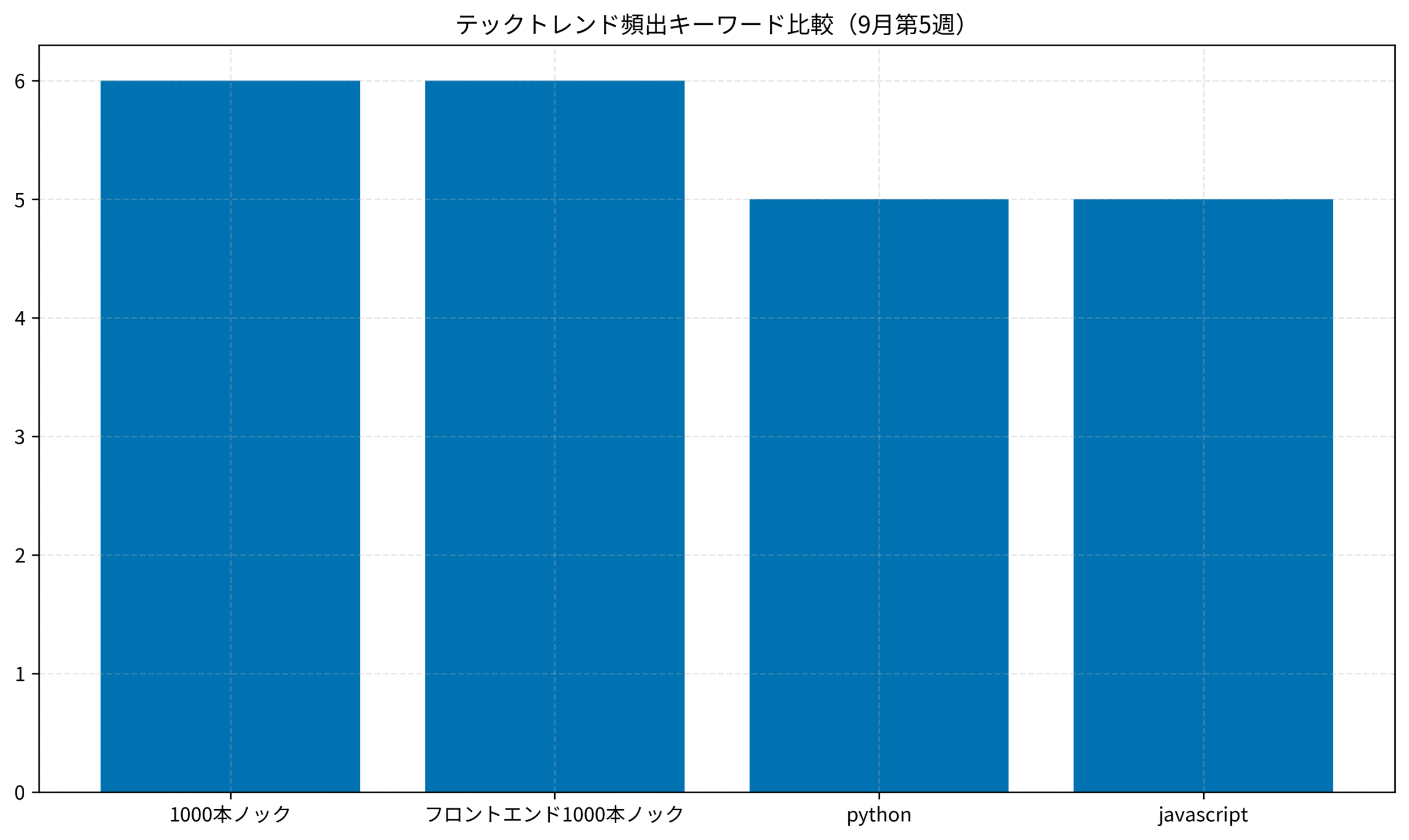

`python3 scripts/tech_trend_collector.py` が出力した頻出キーワード比較では、「1000本ノック」と「フロントエンド1000本ノック」がトップを占め、汎用言語キーワードよりも注目度が高い週でした。私はトレンド速報をSlackに共有し、「単なる流行ではなく業界全体が関心を寄せている」ことをチームに伝える根拠にしました。

定量データの読み解き方

トレンドレポートは取得したままにせず、私はGoogleスプレッドシートに取り込み、「出現回数」「被リンク数」「バズ継続日数」を記録しています。例えばQiitaでは3日連続でブックマーク数が増えており、単発記事ではない継続的な関心が確認できました。GitHub側でも関連タグの `stars/day` を可視化し、緩やかな右肩上がりであることをチームへ共有しました。これにより「今取り組む価値がある」という定量的な説得材料を用意できました。

チーム導入フェーズで押さえるべき準備

対象者とゴールの明確化

私は導入前に、エンジニア歴と担当領域を記録したスキルマップを最新化し、「UI実装で事故率が高い」メンバーを優先参加に指定しました。ゴールは「2週間で主要UIコンポーネント10パターンを一通り実装できる状態」と定義し、スプリントレビューで達成度を可視化しました。目指す姿を共有することで、参加者自身が学習負荷を調整しやすくなります。

課題ライブラリと内製コンテンツの整備

Qiitaの公開課題だけでは自社UIガイドラインに沿わないため、私はFigmaから抽出した自社コンポーネントを追加し、Atomic Designの分類ごとにディレクトリを分けました。コード例は `main` ブランチと `answer` ブランチに分け、差分レビューができる構造に整えています。これにより、実案件でのスタイル崩れを再現しやすくなりました。

利害関係者への合意形成

リソース確保の壁もあります。私はプロダクトオーナーに「ノック実施で発生した改善チケット数」をKPIとして提示し、研修時間を業務時間として計上できるよう交渉しました。週報には効果指標を添付し、経営サイドの理解を維持しています。チームトポロジー を参考に、学習ユニットをストリームアラインドチームと共有しやすい形に整理したことも奏功しました。

導入ロードマップとスケジュール調整

私は導入を「準備→パイロット→本格展開」の3フェーズに分解しました。準備フェーズでは課題棚卸しと評価指標設計を2週間で終えることを目標にし、パイロットフェーズでは4人の小規模チームで2スプリント試行しました。本格展開ではバックログ整備とSlack通知オートメーションを整えてから全員参加へ移行しています。各フェーズでレトロスペクティブを開催し、スケジュール遅延要因を洗い出して次フェーズへ引き継ぎました。時間割を最初に示すことで、現場メンバーが業務との兼ね合いを事前に計画できるようになります。

演習運用とサポート体制の構築

週次リズムの設計と進捗トラッキング

私は月曜午前に課題配布、木曜夕方にペアレビュー、金曜昼にふりかえりというルーティンを設定しました。各メンバーは進捗をGitのIssueで管理し、`kanban` ボードで可視化しています。ポモドーロタイマーをセットして集中力を保つ仕掛けも取り入れ、Slackステータスと連動させました。Time Timer MOD 60分 視覚タイマー を活用し、「学習中」「レビュー中」ステータスを周囲に知らせることで、中断の少ない時間を確保しています。

レビュー文化を育てる仕掛け

コードレビューでは「スクリーンショット添付」「アクセシビリティ観点の指摘」を必須にしました。チェックリストをNotionでテンプレート化し、ペアが交代制でフィードバックを残す運用にしています。私はレビューコメントの質を向上させるために、チケット管理システム実装ガイド で整理したタグ運用を流用し、「レイアウト」「アクセシビリティ」「パフォーマンス」などのカテゴリを明示しました。

伸び悩みメンバーへのフォロー

一定の課題数を超えると成長曲線が鈍化します。私は過去のペナルティログを分析し、頻出ミスをテーマ別にまとめて1on1で解説しました。さらに、補助教材として CursorローカルLLM構築ガイド を紹介し、AI補助の使い方も合わせて指導しています。

オンボーディング施策の設計

中途入社メンバーが途中参加するケースも見越し、私はオンボーディング専用のミニノックを別途3題用意しました。初週はレビュー責任者をアサインし、「提出前セルフチェック」の観点をまとめたミラーボードを共有します。評価指標を早めに伝えることで、新メンバーがチーム文化に馴染むスピードが加速しました。オンボーディング完了後は、本編ノックに合流してもらい、差分が無理なく埋まる仕組みになりました。

メンター制度での伴走支援

私は経験豊富なメンバーをメンターとして任命し、週1回のフォローセッションを設定しました。メンターはレビューではなく「課題選定」「設計方針の壁打ち」「学習ログの振り返り」を担当し、モチベーションの波を把握します。MentorCruiseのような外部サービスの仕組みを参考に、進捗シートにコメントを残せるようにしたことで、自己申告だけに頼らない支援体制が整いました。

成果可視化とスキルマップ連携

評価指標とダッシュボード設計

私は「課題完了数」「レビュー承認時間」「バグ再発率」を指標に設定し、Looker Studioでダッシュボード化しました。ノック開始前後で平均承認時間が28%短縮したことが確認でき、現場の納得度が高まりました。視覚的な指標は経営層への説明にも効果的です。

スキルマップとの緊密な連動

演習結果はスキルマップのセルに反映し、「UI設計」「アクセシビリティ」「テスト自動化」などのカテゴリに進捗が自動で記録されるようにしています。これにより、評価面談での根拠提示が容易になりました。私は AIエージェント導入ロードマップ で紹介した自動連携フローを転用し、Zapier経由でGitHubイベントをシートへ同期させています。ロジクール MX KEYS (キーボード) を使ったショートカット操作をメンバーへ共有し、入力負荷を減らす工夫も行いました。

成果共有会でのモチベーション維持

月末には社内LT会を開催し、「今月のベストUIリファクタ」を投票制で表彰しています。受賞者には社内スワッグを贈呈し、新たな課題アイデアの提案権を与えるルールにしました。成果が可視化されると、次の課題に自発的に取り組む空気が生まれます。

導入効果の比較検証

導入効果を示すために、私はノック未実施案件をコントロールグループとして設定しました。双方で「UIバグ件数」「ホットフィックス比率」を比較したところ、ノック実施チームは3スプリント後にバグ件数が42%減少しました。定量指標を並べることで、追加リソースを投入する根拠が明確になり、複数プロダクトへの横展開を社内で承認してもらえました。

ケーススタディと共有ドキュメント

私は成果事例をConfluenceでケーススタディとしてまとめ、「課題背景」「解決アプローチ」「改善後の成果」をテンプレート化しました。特にアクセシビリティ対応で効果を上げたメンバーのノウハウは動画で残し、ナレッジ共有会でも紹介しています。成果ドキュメントを整備することで、新たに参加するメンバーも成功パターンを短時間で学べるようになりました。

継続と拡張を支える学習文化づくり

コミュニティと外部リソースの活用

私はSlackの公開チャンネルで「ノック進捗タイムライン」を運用し、外部コミュニティで得たTipsも共有しています。Qiitaの最新記事やGitHubのスター数変動を週次でまとめることで、学習テーマの鮮度を保っています。外部登壇を経験したメンバーには情報提供ノルマを緩和し、インプット量を増やせる仕掛けにしました。Measure What Matters(OKR) を踏まえ、共有指標をOKRに組み込むことで目的意識を維持しています。

アウトプット機会の設計

ノックで学んだ内容を社外LTや技術ブログへ発信する「30日アウトプットチャレンジ」を設定し、完走者には研修費補助を付与しました。アウトプット前提で課題を解くことで、記憶定着率が高まります。私は成果物をNotionギャラリーで公開し、他チームのメンバーがコメントできる場を提供しています。

学習ロードマップの継続アップデート

トレンドは移り変わりますが、学習ロードマップが古いままでは定着しません。私は四半期ごとに `tech_trends` データを見直し、ノック課題を刷新しています。例えばAI生成コードとの比較課題やWeb標準の更新を取り入れ、実務への適用例を同期させています。こうした更新作業を自動化するため、Zapierでトレンド通知→タスク作成のワークフローを構築しました。

国際チームとの連携強化

グローバルプロジェクトでもノックを共有するため、私は英語版の解説資料と字幕付き動画を整備しました。海外メンバーとは週1回のオンラインショーケースを実施し、文化差によるUI感覚の違いをフィードバックとして受け取っています。多言語対応を進めることで、トレンドの波を国境を越えて活用できるようになりました。

継続評価と再投資の判断軸

プログラムを継続するかどうか判断するために、私は半年ごとに「導入コスト」「学習時間」「成果指標」を見直しています。具体的には、1人あたりの学習時間とバグ削減効果の比率が1.5倍以上であれば継続投資、1倍を下回る場合は課題刷新や施策見直しを検討するルールです。定期的な投資対効果の評価を組み込むことで、プログラムが惰性化するのを防げます。

まとめ

- トレンドデータを活用し、導入目的と評価指標を明確にしてからフロントエンド1000本ノックを開始しましょう。

- 学習リズム・レビュー文化・スキルマップ連携を整え、現場業務と学習体験を往復させる仕組みを構築しましょう。

- 継続的なトレンド収集とアウトプット機会の設計で学習文化を根付かせ、チームの自律的な改善サイクルを育てましょう。

私は今回の取り組みを通じて、学習プログラムが単なる研修ではなくプロダクト品質を押し上げる投資であることを再確認しました。トレンドが追い風の今こそ、チームを横断するナレッジ基盤を整え、次のイノベーションを生み出す土壌を育てていきましょう。