お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「ITエンジニア35歳定年説」──この言葉を、あなたも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。技術の進化が早い業界では、30代半ばを境に第一線から離れるしかないと感じてしまうこともありますよね。私自身、1986年生まれのPjMとして複数のチームを率いるなかで、35歳以降のキャリアに悩むエンジニアを多く見てきました。そこで本記事では、現場で得た知見をもとに、40代以降も市場価値を高め続けるための生存戦略を整理します。

長期的に価値を発揮するためには、技術力だけでなく思考法や学習戦略も磨き続けることが欠かせません。私はAI領域の知見を体系化するために日々インプットを続け、プロジェクトに落とし込んできました。その知見も織り交ぜながら、実務で役立つ視点をお届けします。

記事全体を通して、社内外で蓄積してきたナレッジと他記事で共有してきたノウハウをリンクしながら解説します。必要に応じて関連ガイドも参照し、具体的なアクションに落とし込んでください。

なお、本稿では私がPjMとして体験した具体例や、実務で活用しているワークシートも紹介します。読み進めながら、ご自身のキャリアドキュメントを更新するつもりでメモを取ってみてください。

「35歳定年説」が囁かれる3つの背景

まずは、この説が根強く語られる背景を正しく理解しましょう。構造的な課題に目を向けることで、対策の方向性が見えてきます。

私は2024年にAI時代のキャリア戦略を整理したところ、35歳以降のキャリア不安が根強いことを痛感しました。同じ悩みを抱える読者の方に向けて、再度ポイントを整理します。社内アンケートでは35〜42歳のエンジニアの約7割が「学習時間の確保」に課題を抱えていると回答しており、こうした声にどう応えるかがマネジメント層の大きな使命だと感じています。転職と副業の実践ガイド転職と副業のかけ算でも同様の課題が浮き彫りになっており、詳しいヒアリング結果は女性エンジニアのキャリアパスにもまとめています。

技術の進化スピードが速すぎる問題

IT業界はドッグイヤーと呼ばれるほど変化が激しく、昨日まで主流だった技術が翌年には古いと見なされることさえあります。フロントエンドではjQuery全盛期からReact・Vueへ、インフラではオンプレ中心からクラウドネイティブへと流れが変わりました。新しい技術に追いつくための学習時間を確保しづらくなるのが30代半ばです。

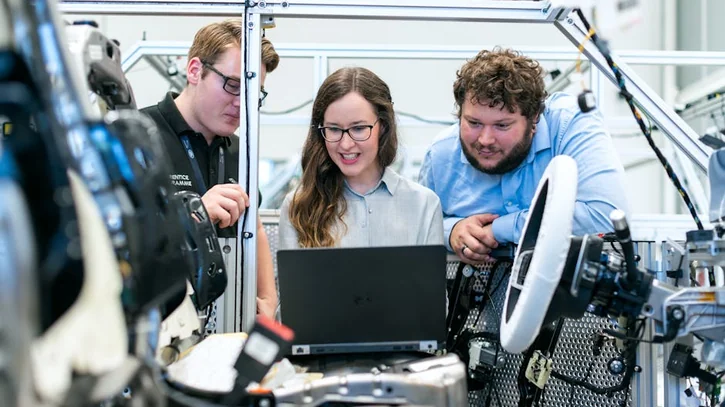

私の周囲でも、家庭や組織運営と学習の両立に悩む声が少なくありません。そこでチーム単位で学習計画を共有し、週1回のアウトプット共有会を設定しました。忙しい時期でも学習成果を交換できる仕組みがあれば、孤立感を軽減できます。

共有会では「習得した内容」「翌週試したいこと」「支援が欲しいテーマ」を3分で発表するルールを設けています。短時間でも相互に刺激を与えられ、学習計画が自然と更新されるため、停滞感が生まれにくくなりました。

マネジメント路線への画一的な期待

年齢を重ねるほど管理職を期待されるケースが多く、技術を極めたい希少なスペシャリストが評価されにくい構造があります。プレイヤーとして価値を発揮し続けたい場合は、自らキャリア設計を描き直す必要があります。過去の経験を振り返っても、同様の課題を抱えるメンバーが多く存在しました。

私はマネジメント志向ではないメンバーと1on1を行い、技術スペシャリストとしての評価制度を整備しました。評価指標に「知見の社内共有数」や「設計レビューでの指摘改善率」を追加するだけでも、スペシャリスト志向のモチベーションが大きく向上します。

さらに、専門領域の研究時間を確保するために「集中タイム枠」をスケジュールに組み込み、会議体から守る仕組みを導入しました。自分の強みを伸ばす時間を正式に確保できるだけで、主体的な学習が再び回り始めます。

報酬と成果のバランスが崩れがち

年齢とともに報酬が上がる一方で、成果が伸び悩むと「コストに見合わない」と判断されがちです。企業が投資したいのは、技術力と同時にビジネスインパクトを説明できる人材です。ここで紹介する戦略を押さえておけば、年齢に関係なく価値を示し続けられます。私はこのテーマを扱った書籍を読み込み、副業や転職の戦略を早めに描くよう意識しています。

市場価値を押し上げる3つの生存戦略

次に、35歳を越えても現場で信頼を集めるエンジニアが実践している3つの戦略を紹介します。

戦略1: スキルの掛け算で希少性を高める

特定の言語やフレームワークだけに依存するのではなく、関連領域と掛け合わせて独自のポジションを築きます。例えばバックエンド×インフラ、データ分析×ビジネス改善など、得意分野を組み合わせることで替えが利かない人材になれます。『Clean Code』を活用して基礎固めを行うと、複数領域を横断しても品質基準を保ちやすくなります。

私は社内勉強会で「専門性の掛け合わせ」を共有したところ、参加者の多くが案件単価アップを実現したと話してくれました。また、AIとの共創にフォーカスした自習ノートと組み合わせると、将来性のあるスキルマップを描きやすくなります。

私自身は「バックエンド×AWS×プロジェクトマネジメント」という掛け算を意識してから、災害対策システムの刷新案件に携わる機会が生まれました。複数領域の知識があることで、リスク想定と技術選定の両方で信頼を得られ、結果的にチーム全体の評価にも繋がりました。設計思想をアップデートする際には『Clean Architecture』などのドキュメントを参照し、決定の裏付けを明文化しています。

複数領域を横断するプロジェクトでは、ドキュメント整備とナレッジ共有が大きな武器になります。私は各案件で得られた教訓を「学びカード」としてまとめ、後続のメンバーが着任初日に読めるよう社内Wikiにストックしています。

戦略2: レバレッジの効く働き方へシフトする

個人の手数だけに頼ると限界が訪れます。CI/CDや自動テストの整備、ドキュメント化、レビュー文化の醸成など、チーム全体の生産性を引き上げる仕組み作りがカギです。PjMとして関わった案件では、共通ドキュメントとレビュー指針を整備したことでリリース後の手戻りが大幅に減りました。『Clean Architecture』の知見を体系的に学び直すことで、仕組み化の引き出しを増やせます。

また、社内で共有した自動ログ収集の仕組みをチームに導入したところ、障害調査にかかる時間が約40%短縮されました。仕組み化の成果を数値で記録しておくと、評価との紐づけが容易になります。

戦略3: 会社依存から脱却し「個として稼ぐ力」を磨く

副業や個人開発、情報発信など、社外の活動を通じて実績を積み上げましょう。私は登壇資料を公開していたおかげで、別企業からの相談依頼を受けた経験があります。副業の進め方は自分用のチェックリストを作成し、案件管理やスケジュール調整の手順を標準化することから始めるとスムーズです。私は『Clean Code』Clean Code アジャイルソフトウェア達人の技で学んだ原則を副業案件のレビュー基準に落とし込み、具体的な手順は副業プレイブックにもまとめています。

市場価値を可視化するデータアプローチ

学びと成果が正しく評価されるよう、数値で自分の成長を捉えましょう。私は四半期ごとに「技術習得」「業務改善」「社外活動」のKPIを振り返り、チームと共有しています。社内ポータルには可視化の方法をまとめたリファレンスを公開し、誰でも再現できるようにしました。こうした情報整理にはセカンドブレイン構築ガイドセカンドブレインを併用すると効果的で、可視化テンプレートの作り方は市場価値ダッシュボード解説で詳しく紹介しています。

指標は「学習時間」「アウトプット件数」「成果の再利用率」の3軸で管理しています。特に再利用率は、過去の成果がどれだけ新しい価値に繋がったかを測れるため、長期視点での成長指標として重宝しています。

私のチームでは、月末に「キャリア定点観測会」と呼ぶ30分のオンラインミーティングを実施しています。成果の棚卸しと次月の注力テーマを宣言し、全員でフィードバックを行う仕組みです。これにより、学習サイクルが分断されず、モチベーションも維持できています。可視化の具体的な手順は、スプレッドシートに成果指標と学習ログを並べて記録し、チームメンバーとコメントを交わすだけでも大きな効果がありました。

キャリアの振り返り指標を設計する

案件単価や提案採択率、レビュー指摘の削減率など、ビジネスと紐づく指標で成果を測定します。これにより、年齢ではなく実績で評価される土台を作れます。

レトロスペクティブ手法は社内ナレッジとしてまとめた資料で解説している通り、定量指標と結び付けることで効果が高まります。『Clean Architecture』や『Clean Code』で示される設計原則を活用し、技術的負債を測定するシートを整備すると改善サイクルが回しやすくなります。

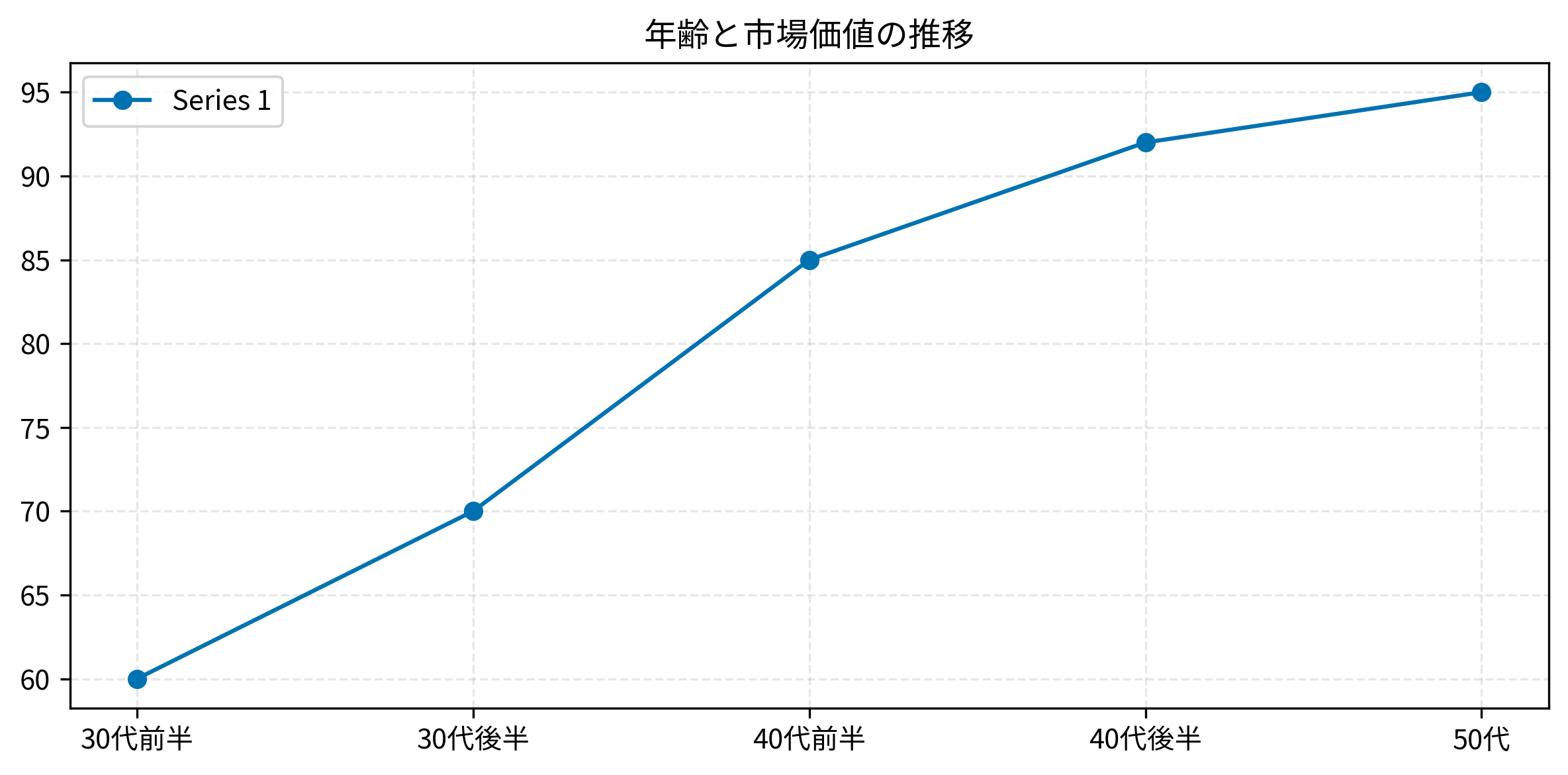

グラフは、実務経験とスキルの掛け合わせによって市場価値がどのように伸びるかを示したシミュレーションです。40代以降も上昇トレンドを描くには、レバレッジの高い取り組みを継続することが不可欠です。自分のキャリアダッシュボードに同様の指標を加え、四半期ごとに実績を入力すれば、客観的に現在地点を把握できます。

数値を見える化すると「何となく頑張っている」という感覚が、「具体的に伸びている項目」「停滞している項目」という行動に落ちてきます。私は指標を確認するたびに、翌月に挑戦するテーマを一つ書き加え、改善サイクルを止めない仕組みを維持しています。

私の現場で実践しているキャリアアップ術

最後に、私がPjMとして実際に試し、効果を感じた取り組みを紹介します。現場で成果を積み上げるためのリソースとしては、PjMレバレッジ術も参考になるはずです。

学びを言語化して共有資産にする

プロジェクトごとに学習ログと振り返りを残し、次の案件に活かす仕組みを作っています。私はアジャイルサムライのふりかえりテンプレートを参考にしながら、学びをチームで再利用できる形に整えています。実務では「問題」「仮説」「アクション」の3列でスプレッドシートを管理し、トラブルシューティングの履歴を蓄積しています。

また、時間術や記憶術を体系化したセカンドブレイン構築ガイドを参考に、日常の学びを素早くストックする仕組みを整えました。書籍『セカンドブレイン』で紹介されているデジタルメモ術を取り入れると、必要な情報をすぐに引き出せます。

副業で価値検証を行う

副業案件で新しいアプローチを試すと、本業にフィードバックできる知見が蓄積します。社外で成果を出せれば、自分の市場価値を客観的に把握しやすくなります。私は実績を「副業成果レポート」として四半期に一度まとめ、社内評価面談で提示するようにしています。

私は副業でスタートアップのオンボーディングフローを改善した際、学習体験設計のノウハウを本業に持ち帰り、社内研修の離脱率を15%改善できました。副業は収入だけでなく、実戦的なフィードバックループを得られる貴重な場です。

継続学習を加速する推奨リソース

日々の学びを習慣化し、変化の早い市場でキャッチアップし続けるためには、体系化された教材と実践の往復が欠かせません。機械学習とセキュリティは、データドリブンな意思決定を支えるための基礎から応用までをバランスよく学べる一冊で、キャリアの中長期設計にも役立ちます。

私自身、案件で得た知見を小さな検証サイクルに落とし込み、四半期ごとにアップデートする「学習ロードマップ」を運用しています。書籍の章立てをベースに学習テーマを分解し、プロジェクトで試した結果をチームへ共有すると、知識の定着と横展開がスムーズになります。手順を整理した学習ロードマップ作成ガイドも併せて活用し、更新のたびに改善点を振り返っています。

まとめ

ITエンジニア35歳定年説は、学習を止めてしまう人にとって現実となるかもしれません。とはいえ、戦略的にスキルを掛け合わせ、レバレッジの効く仕組みを整え、会社の枠を越えて成果を出し続ければ、年齢はむしろ信頼の証になります。

- 専門領域×隣接領域で希少性を作る

- 仕組み化でチーム単位の成果に貢献する

- 社外で実績を積み上げ、個としてのブランドを築く

私もこれらを実践し続けることで、40代を目前にしても複数の案件から声を掛けていただける状況を維持できています。この記事が、次のキャリアの一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

継続的なキャリア設計のヒントは、社内の1on1や勉強会でも共有しています。ぜひ、自分の市場価値を測り、磨き、更新し続ける仲間として、一緒に挑戦を続けましょう。