こんばんは!IT業界で働くアライグマです!

> 「政府が作るAI基盤って、結局どうせまともに動かないんじゃないの?」

> 「また税金の無駄遣いになる巨大ITプロジェクトが始まった…」

デジタル庁が推進する政府共通のAI基盤、「ガバメントAI」。この壮大な国家プロジェクトについて、期待と同時に、こんな冷ややかな声が聞こえてくるのも事実です。

私自身、PjM(プロジェクトマネージャー)として数々のITプロジェクトに携わってきた経験から、その懸念は痛いほどよく分かります。本記事では、この「ガバメントAI」が目指す未来像と、巨大プロジェクトであるがゆえの課題、そして成功の鍵はどこにあるのかを、PjM兼エンジニアの視点から徹底的に分析・解説します。

政府のAI基盤「ガバメントAI」とは何か?その全貌と狙い

まずは、この「ガバメントAI」がどのようなもので、なぜ今、国として開発する必要があるのか、その概要と背景を見ていきましょう。

デジタル庁が描く「行政の未来像」

「ガバメントAI」の核心は、各省庁がバラバラにAIを導入・開発するのではなく、政府全体で共通して利用できる、安全で信頼性の高いAI基盤を構築するという点にあります。

これは、行政におけるAI活用の「車輪の再発明」を防ぎ、国全体のデジタルガバメントを効率的に推進するための、極めて重要なインフラ構想です。この共通基盤の上で、各省庁がそれぞれの業務に特化したAIアプリケーションを開発・利用していく、そんな未来像が描かれています。このような大規模な基盤設計においては、「AIの品質保証(QA)戦略」が初期段階から重要になります。

意思決定基準:共通基盤化によって、本当に全体の非効率は解消されるのか?

想定される機能と役割:AIによる「縁の下の力持ち」

「ガバメントAI」が提供する機能としては、以下のようなものが想定されます。

- セキュアな大規模言語モデル(LLM): 日本語や日本の法律・行政文書に最適化された、政府専用のセキュアなLLM。

- 共通API群:

- 文書要約・作成支援: 長大な国会答弁や審議会の議事録、報告書などをAIが自動で要約したり、各種申請書類のドラフトを作成したりする。

- 高精度な翻訳: 外交文書や海外の事例調査などを効率化。

- 質疑応答システム: 職員が内規や過去の事例について質問すると、AIが関連文書を元に回答する。

- データ分析基盤: 各省庁が持つ(もちろんプライバシーに配慮した上で)膨大な行政データをAIが分析し、データに基づいた政策立案(EBPM)を支援する。

これらは、国民の目には直接触れにくいかもしれませんが、行政の内部業務を劇的に効率化し、職員の方々がより本質的な業務に集中できるようにするための、「縁の下の力持ち」としての役割が期待されています。基盤となるアーキテクチャの考え方については、ソフトウェアアーキテクチャの基礎が参考になるでしょう。

意思決定基準:提供される機能は、現場の職員が本当に求めるものか?

なぜ今「国産」のAI基盤が必要なのか?

なぜ、海外の優れたAIサービスをそのまま利用するのではなく、政府独自のAI基盤を開発する必要があるのでしょうか。その背景には、「経済安全保障」と「データ主権」という、極めて重要なテーマがあります。

- データ主権の確保: 国民の個人情報や、国の機密情報を含む可能性のあるデータを、海外のプラットフォーマーに預けることなく、国内の管理下で安全に扱う。

- 日本の文脈への最適化: 日本語のニュアンス、日本の法律や文化、行政の特殊な慣習などを深く理解した、日本に最適化されたAIを開発する。

- 技術的自律性の担保: 海外の特定企業の技術に過度に依存する状態を避け、国としてAI技術の主導権を確保する。

これらの理由から、政府独自のAI基盤の構築は、日本の未来にとって不可欠な戦略的投資と位置づけられているのです。このようなセキュリティ思想は、現代のITインフラの基本であるゼロトラストネットワーク[実践]入門にも通じます。

意思決定基準:海外製AIを利用するリスクと、国産で開発するコスト・リスクを天秤にかけているか?

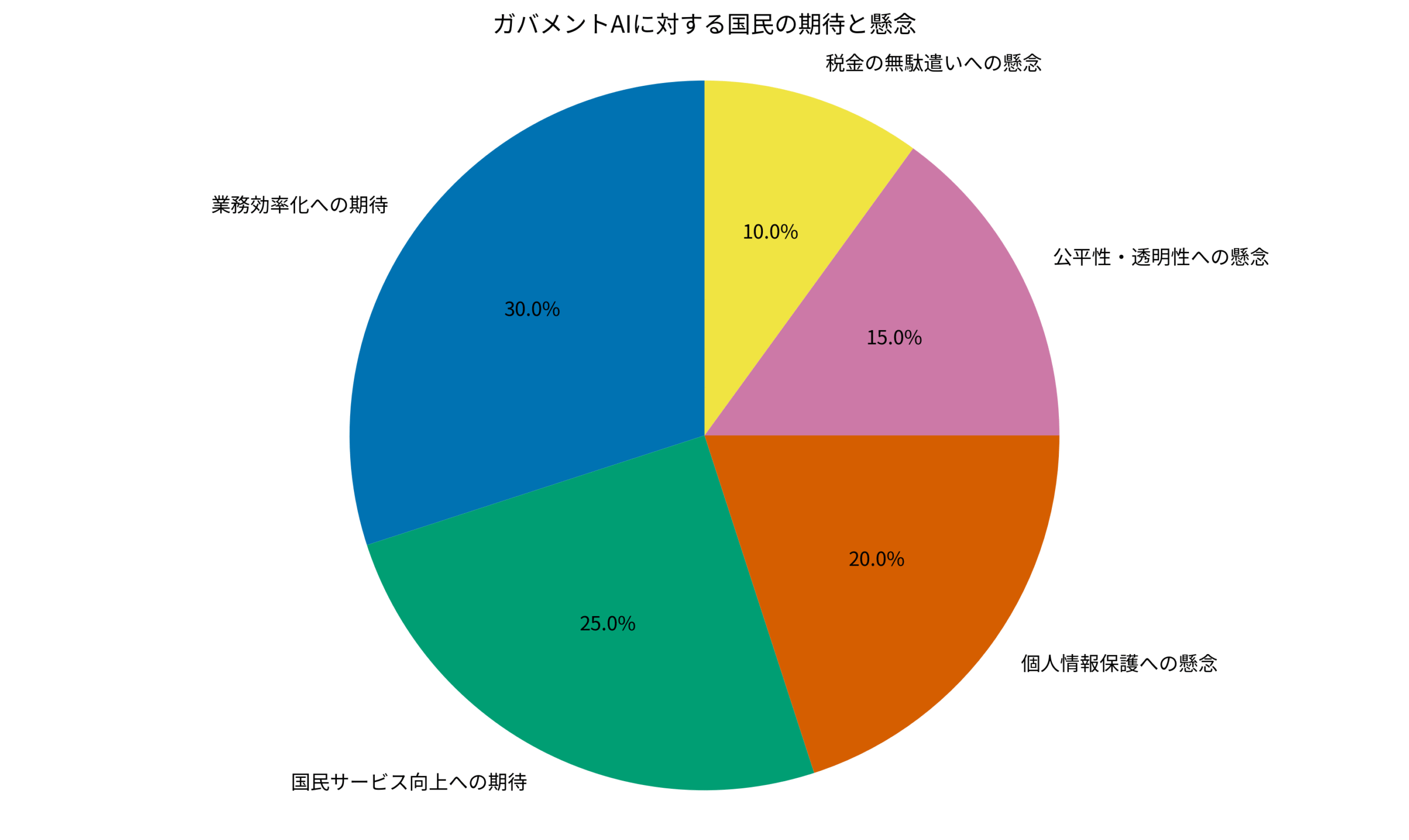

「ガバメントAI」がもたらす期待と、Xで語られる本音

この国家プロジェクトに対し、国民からは大きな期待と、同時に鋭い懸念の声が上がっています。

期待:行政の“劇的な”効率化と国民サービスの向上

国民が直接的に受ける恩恵として、以下のような未来が期待されます。

- 行政手続きの迅速化・簡素化: AIによる申請内容の自動チェックなどで、各種手続きにかかる時間が短縮される。

- 24時間365日対応の行政相談チャットボット: いつでも気軽に、行政サービスに関する疑問をAIに質問できるようになる。

- より質の高い公共サービス: 行政職員が定型業務から解放されることで、国民一人ひとりに寄り添った、より質の高いサービスを提供するための時間が生まれる。

意思決定基準:描かれている未来像は、国民の真のニーズに応えるものか?

懸念:「また巨大ITプロジェクトか…」という冷ややかな視線

一方で、Xでは「また巨大な税金を投入したITプロジェクトか…」「過去の失敗事例が頭をよぎる」といった、冷ややかな声も少なくありません。これは、これまでの日本の政府系大規模ITプロジェクトが、必ずしも成功ばかりではなかったという経験則に基づく、国民の健全な懐疑心と言えるでしょう。

予算の透明性、プロジェクト管理の的確さ、そしてベンダー選定の公正さなど、プロジェクトの進行プロセスそのものに、厳しい目が注がれています。アジャイルな開発手法を取り入れたアジャイルサムライのような考え方が、こうした巨大プロジェクトにこそ求められています。

意思決定基準:過去の失敗プロジェクトの教訓は、今回の計画に活かされているか?

議論の的:「個人情報」と「AIの公平性」は守られるのか

そして、最も大きな懸念が、プライバシーと倫理の問題です。

「行政が保有する私の個人情報が、AIにどう使われるのか?」「AIによる判断で、不利益な扱いを受けることはないのか?」といった不安の声は、非常に根強いものがあります。

AIが学習するデータに偏りがあれば、そのAIの判断もまた偏ったものになり、特定の属性を持つ人々が不利益を被る「AIによる差別」を生み出しかねません。AIの公平性、透明性、そして説明責任をどう担保するのかは、このプロジェクトにおける最大の課題の一つです。この点については、AI・ロボットからの倫理学入門を参考に、社会全体で議論を深める必要があります。

意思決定基準:AIの倫理的課題に対する、具体的で実効性のある対策が用意されているか?

PjM/エンジニア視点:この国家プロジェクトの成功の鍵

私のような、民間でITプロジェクトに携わる者から見ると、この「ガバメントAI」プロジェクトの成否は、いくつかの重要なポイントにかかっていると感じます。

PjMとして見る「ガバメントAI」プロジェクトの巨大な挑戦

PjMの視点から見れば、これはおそらく国内最大級の、そして最高難易度のプロジェクトです。

- ステークホルダーマネジメント: 利害が異なる多数の省庁間の調整、国民への説明責任、そして開発を担う民間企業との連携。これらの複雑なステークホルダーマネジメントを成功させられるか。

- 要求定義の難しさ: 「行政の効率化」という壮大な目標を、具体的な機能やシステム要件に落とし込み、優先順位を付けていくプロセスは、極めて困難を伴います。

- アジャイルなアプローチの必要性: 巨大な仕様書を元にした、旧来のウォーターフォール型開発では、変化の速いAI技術に対応できません。スモールスタートで始め、ユーザー(この場合は行政職員)からのフィードバックを元に、アジャイルに改善を繰り返していく開発体制を構築できるかが鍵となります。

まさにチーム・ジャーニーで描かれるような、チームで困難な旅路を乗り越えていく覚悟が求められます。

意思決定基準:超巨大・複雑なプロジェクトを、現代的な手法で管理・推進できる体制があるか?

エンジニアとして注目する技術的課題と選択

エンジニアとしては、その技術的な選択に大きな関心を寄せます。

- ベースとなるAIモデル: 国産のLLMをベースにするのか、あるいはオープンソースのモデルを政府用にファインチューニングするのか。その選択は、性能だけでなく、コストやセキュリティにも大きく影響します。Appleが指摘したようなAIの根本的な限界も考慮に入れる必要があります。

- セキュリティアーキテクチャ: 政府の機密情報を扱うに足る、多層的で堅牢なセキュリティアーキテクチャをどう設計・実装するのか。

- 提供されるAPIの質: 私のようなWebエンジニアが、この「ガバメントAI」基盤と連携する新しい国民向けサービス(例えば、行政手続きを代行するアプリなど)を開発する未来も考えられます。その際、開発者にとって使いやすく、安全で、仕様が明確なAPIが提供されるかどうかは、エコシステムの広がりを左右する重要な要素です。

意思決定基準:技術選定のプロセスはオープンに議論され、合理的な判断が下されているか?

成功の鍵は「スモールスタート」と「透明性」にあり

巨大プロジェクトを成功させる鉄則は、「小さく始めて、素早く失敗し、学びながら改善していく」ことです。全ての省庁向けの完璧なシステムを最初から目指すのではなく、まずは特定の業務、特定の省庁に的を絞って、具体的な成功事例を作ることが重要です。

そして、そのプロセスや成果、そして失敗さえも、国民に対して可能な限り透明性をもって公開していく姿勢が、プロジェクトへの信頼を勝ち取るためには不可欠でしょう。プライバシーに配慮したローカルAI環境の構築に興味がある方は、「Void Editorで実現する、プライバシー重視のローカルAI開発環境」も参考になるかもしれません。

意思決定基準:完璧な計画よりも、柔軟な改善を許容するアプローチが採用されているか?

私たちの生活はどう変わる?「AI政府」と共生する未来

このプロジェクトが成功すれば、私たちの生活はより便利で、より質の高いものになる可能性があります。

よりスマートで、よりパーソナライズされた行政サービス

引っ越しや結婚、出産といったライフイベントに伴う煩雑な手続きが、AIのサポートによってオンラインでワンストップで完結する。あるいは、個人の状況に合わせて、利用可能な行政サービスをAIがプッシュ型で知らせてくれる。そんな、よりスマートな行政サービスが期待できます。

意思決定基準:提供されるサービスは、国民の生活を本当に豊かにするものか?

AIの判断を「鵜呑み」にしない市民リテラシーの重要性

一方で、AIが行政の意思決定に深く関わるようになると、私たち市民にも、AIの判断を鵜呑みにせず、その背景や根拠を問い、時には異議を唱えることのできる「AIリテラシー」が求められます。AIはあくまでツールであり、最終的な社会のあり方を決めるのは、私たち人間自身です。

意思決定基準:AIの判断プロセスをブラックボックス化せず、説明責任を果たす仕組みがあるか?

まとめ

デジタル庁が進める「ガバメントAI」の開発は、日本の未来を左右する、非常に野心的で、そして重要な挑戦です。その道程には、技術的な困難、組織間の壁、そして国民からの厳しい視線といった、数多くの課題が待ち受けているでしょう。

しかし、この挑戦を成功させることができれば、行政の生産性は飛躍的に向上し、私たちはより質の高い公共サービスを享受できるようになるはずです。

PjMとしてもエンジニアとしても、そして一国民としても、私はこの国家プロジェクトが、過去の失敗の教訓を活かし、透明性の高いプロセスのもとで、真に国民のためになる形で推進されることを、心から願っています。そして、その進捗を、期待と、少しの厳しい目をもって、これからも注視し続けていきたいと思います。