お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「スタートアップでは何でもやらされる」と聞いて不安を感じたことはありませんか?

実際、スタートアップのエンジニアは開発だけでなく、インフラ運用、顧客折衝、採用面接まで幅広い業務を担当することが多く、「オールラウンダー」としてのスキルが求められます。

しかし、この環境を戦略的に活用すれば、短期間で市場価値を大きく高めることができます。

私がPjMとして関わったシリーズA企業では、ARR目標が四半期ごとに上方修正され、優先度の変動が激しい状況でした。

そこで「開発が止まると売上に直結する領域」と「遅延しても致命傷にならない領域」を色分けし、経営会議で意思決定テーブルを再定義しました。

オールラウンダーはこのテーブルで議論された内容を翌日には試験導入し、結果を数字で持ち帰る”翻訳者”として機能します。

オールラウンダーが求められる背景とミッション

スタートアップではプロダクトの方向性が短期間で変わるため、役割と権限を柔軟に入れ替えられる人材が欠かせません。

私は案件のキックオフで必ず「事業KPI」「開発ロードマップ」「採用計画」を突き合わせ、どの部分がボトルネックになるかを1週間以内に見極めます。

成長局面では売上、トライアル数、MRRといった事業KPIと、デプロイ頻度やリードタイムを紐づけて管理します。

私はAI時代のエンジニア価値変化を整理した記事のフレームを応用し、「どの指標が停滞すると事業リスクになるか」を一覧化しました。

これにより、誰がどの業務を優先すべきか、全員が同じ指針で動けるようになります。

リソース不足を肌で感じるだけでは意思決定に時間がかかります。

私は月次でスキルマトリクスと稼働表を更新し、役割と稼働の偏りが一定値を超えたら外部採用や業務委託を検討するルールを設けました。エッセンシャル思考で学んだ本質思考を適用すると、経営層への説明がスムーズです。

採用が間に合わない場合は、業務委託とコミュニティメンバーを組み合わせた”準レギュラー”チームを構築します。

私は毎月「期待成果・稼働時間・契約期間」を整理したマトリクスを更新し、三か月先のリスクを事前に潰す運用を回しています。

オールラウンダーは不足領域を短期で埋めるだけでなく、組織が自走するまでの”つなぎ役”として稼働計画をデザインする必要があります。

役割マップで可視化するマルチスキルの実態

役割が曖昧なままだと稼働が属人化し、緊急時の判断が滞ります。

私はキックオフから2週以内に役割マップとタスク棚卸しを実施し、複数領域を跨ぐ業務はオールラウンダーが一次対応できるように整理します。

工数を三層で分解する

私は「プロダクト開発(フロント&バックエンド)」「インフラ運用」「業務設計・顧客折衝」の3領域で工数計測を行い、週次で偏りをレビューしています。

チーム・ジャーニーで紹介されている成長ステージ診断を組み合わせると、どのレイヤーに後継者を育てるべきかが明確になります。

また、プロジェクト管理の基礎知識で紹介しているWBSテンプレートを活用すると、タスクの粒度を揃えた状態で棚卸しができます。

レビューのたびに「ボトルネックになりがちな領域」「すぐに委譲可能な領域」を分類し、疲弊が見え始めたメンバーには短期的なサポートチームを差し込むようにしています。

私は四半期に一度、工数データとスプリントバーンダウンを突き合わせ、「一人のオールラウンダーが抱えている業務の種類」を可視化します。

数字が偏り始めたら業務棚卸しのワークショップを実施し、委譲先が決まるまでの間は私が意思決定のハブとして状況共有を続けます。

役割マップを定期的に更新し、チーム全体で「誰が何を担当しているか」を可視化することが、オールラウンダーの疲弊を防ぐ第一歩です。

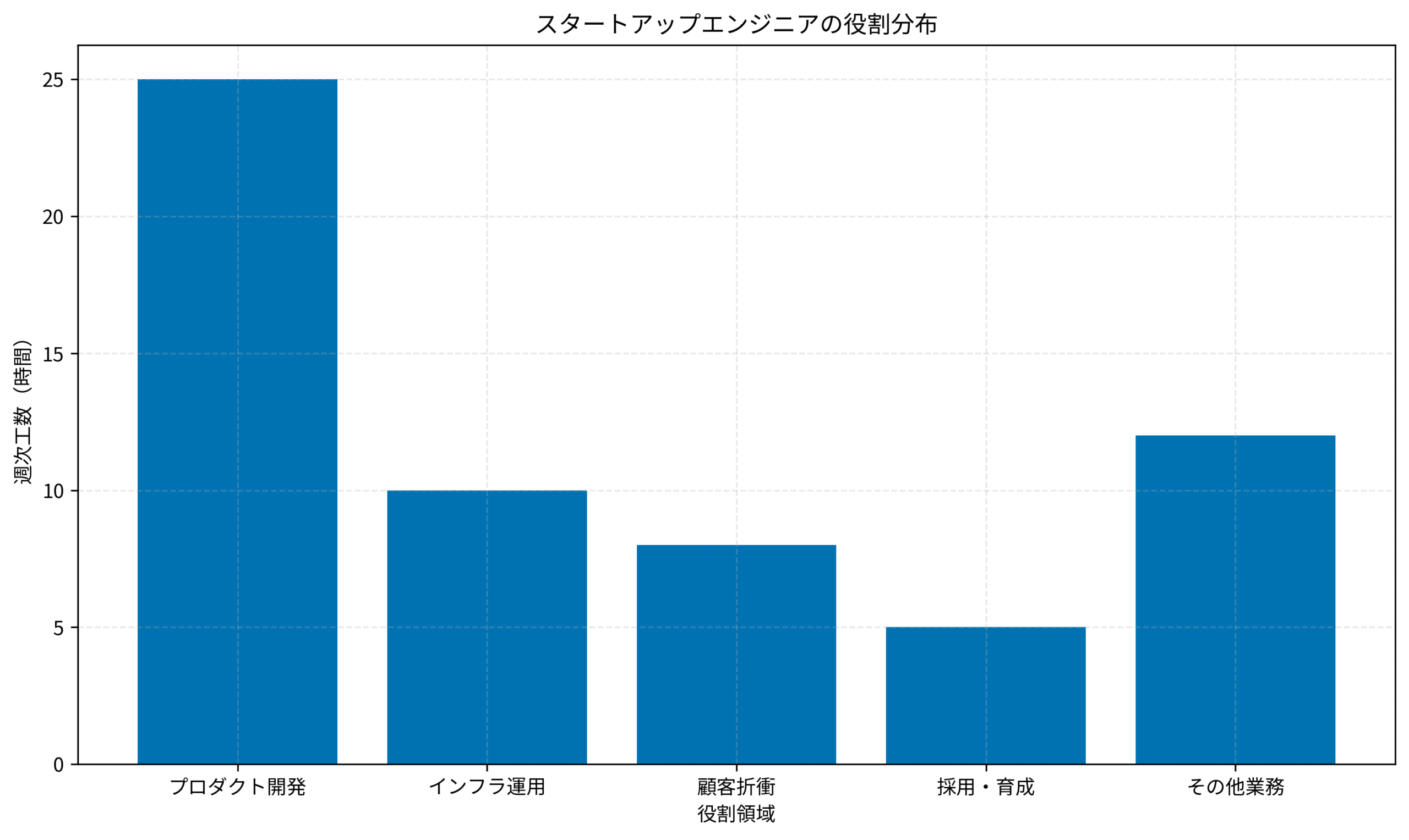

以下のグラフは、私が実際に計測したスタートアップエンジニアの週次工数分布です。

プロダクト開発以外にも、インフラ運用や顧客折衝、採用・育成など多岐にわたる業務が発生していることがわかります。

私が実践している一日のワークフローと判断軸

実務では時間の使い方が最も大きなリスク要因になります。

私はPjM兼エンジニアとして、朝イチでアラート確認、午前はプロダクト開発、午後は顧客折衝とチーム共有というリズムを軸にしています。

朝の30分はSRE担当と共にインシデントログとSLOを確認し、対応優先度を決めます。

AIプロジェクトの期待値調整記事で紹介したリスクグリッドを用いると、緊急度と影響度をマッピングでき、意思決定スピードが上がります。

午後はCSと同行してユーザー課題を確認し、Notionに仮説キャンバスを記録します。

セカンドブレインを参考に「課題→仮説→次アクション」を整理しておくと、翌朝のスプリントプランニングで議論が迷子になりません。

夜はSlackで日報を共有し、成功/失敗の学びを箇条書きにします。

私は社内標準のブランチモデルに「成果」「学び」「翌日のフォローアップ」という欄を追加し、作業ログと成果を紐づけています。

翌朝のデイリーでは、前日に追加された学びのうち優先度が高いものから議論を始めるルールにしたことで、レビューミーティングの時間が20%短縮されました。

「今日動いたタスクがKPIにどう貢献したか」を常に言語化し、チームの共通認識を更新することが、オールラウンダーの判断軸です。

育成とチームデザインで押さえるべきポイント

オールラウンダーがひとりで抱え込む状態は長続きしません。

私は育成ロードマップと評価指標を整え、3か月サイクルでメンターを交代する運用を採用しています。

学習領域を「基盤整備→品質改善→チームスケール」の3段階に分け、各フェーズでの期待アウトカムと測定指標を明文化します。

メンタリングにはアジャイルサムライで学んだストーリーマッピングを流用し、行動計画とふりかえりをセットにしました。

また、私はベテランエンジニアが語る成長戦略を研修教材として活用しています。

実務経験が浅いメンバーに読み込んでもらい、週次のミニテストで理解度を確認することで、スキル習得を定着させています。

さらに、定期的な1on1とワークショップを組み合わせることで、学習の定着率を高めています。

週1のショートセッションでは、テーマオーナーがデモや失敗談を共有し、その場で改善案を募ります。

さらに隔週の1on1で「期待役割」「現在の負荷」「必要な支援」をチェックすると、心理的安全性が維持され、離脱リスクが減りました。

1on1では「話した内容→合意したアクション→フォロー期限」をドキュメント化し、次回の冒頭で振り返ります。

私はチェックリストに「疲労度」「チャレンジ領域」「支援希望」を追加し、変化が見えたら即座に支援リソースをアサインできるようにしています。

ナレッジを点で終わらせないために、私はNotionに「システム構成図」「意思決定ログ」「KPIダッシュボード」をまとめたポータルを設置。

更新履歴はSlackに自動通知し、全員がキャッチアップしやすいようにしています。

学習テーマと評価指標を紐づけ、「なぜ今このタスクに投資するのか」を常に共有することが、育成成功の鍵です。

マルチタスクを支えるツールとドキュメント戦略

オールラウンダーは「道具と情報の整備」を怠るとすぐに疲弊します。

私はツール選定とドキュメント整備を同じスプリントに組み込み、習慣として定着させました。

TerraformとGitHub Actionsの再利用テンプレートを整備し、本番デプロイ前に自動テストとセキュリティスキャンを必ず通すルールを設けています。

RunbookはPoCが墓場化する理由を分析した記事のリスク整理をベースに更新しておくと、属人化を防げます。

Looker Studioで構築したダッシュボードは、エンジニア・営業・CSが同じ数字で会話するための共通言語です。

週次のKPIレビューで「ユーザー行動」「営業の声」「次の仮説」を1枚にまとめ、Slackへ配信しています。

このフローを導入した結果、意思決定までのリードタイムが平均で30%短縮されました。

レポートはPjMチームが更新し、マーケ・CSがコメントを付けることで、職種間の温度差を可視化できます。

私はスキマ時間のインプットにセカンドブレインを活用し、ナレッジ整理を一貫させています。

ツール・ドキュメント・学習素材を同じ棚で管理し、必要な情報に1分でアクセスできる環境を構築することが、オールラウンダーの生産性を支えます。

まとめ

スタートアップでオールラウンダーが成果を出すには、「事業視点」「技術視点」「組織視点」を横断して判断できる土台が必要です。

役割マップを用いて工数とリスクを見える化し、育成ロードマップとツール整備を同時進行させることで、チームの再現性は大きく向上します。

まずは今週のタスクを棚卸しし、「誰でもできる作業」と「自分が担うべき判断」を切り分けてみてください。

その上で、次回のスプリントレビューでは学びと数字を言語化し、チーム全員と共有しましょう。

ロードマップ策定では「必須アウトカム」「想定リスク」「意思決定トリガー」をセットで整理し、ステークホルダーと事前に合意しておくと安心です。

私の経験では、オールラウンダーとして成長する過程で最も重要なのは、「自分が何を学び、何を委譲すべきか」を常に見極める習慣です。

週次でタスクログを振り返り、「今週の学び」「次週の改善点」「チームへの共有事項」を3つずつ書き出すだけでも、視座が大きく変わります。

また、四半期ごとに「自分のスキルマップ」と「チームの成長曲線」を並べて確認すると、育成の優先順位が明確になります。

オールラウンダーとしての視座を高めつつ、チーム全体で学びを循環させ続ければ、未知の仕様変更が来ても落ち着いて乗り越えられます。

明日の改善から、組織のスループットを底上げしていきましょう。