お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「Cursorに慣れてきたと思ったら、もう新しいIDE?」

「Google Antigravityって何?重力に逆らうってどういうこと?」

「Generative UIでフロントエンドエンジニアの仕事はなくなるの?」

AI開発ツールの進化スピードは凄まじく、キャッチアップに疲弊している方も多いのではないでしょうか。

私もPjMとして開発チームにCursorを導入し、ようやく生産性が安定してきた矢先にこのニュースを聞き、正直「またか」と思いました。

チームメンバーからも、「今の環境を変えるコストに見合う価値はあるのか?」という懐疑的な声が上がっています。

しかし、実際にGoogle Antigravityのコンセプトと機能を深掘りしてみると、これは単なる「Cursorの対抗馬」ではないことが分かりました。

結論から言うと、Google Antigravityは「コードを書く場所」ではなく、「ソフトウェアを生成する工場」です。

特に衝撃的なのは、手書きのスケッチやテキスト指示から、FlutterやReactのコンポーネントを即座に生成し、動作する状態でプレビューできる「Generative UI」機能です。

これまでデザイナーとエンジニアの間で発生していた「実装イメージのズレ」や「修正のラリー」が、これ一つで劇的に解消される可能性があります。

私が担当した過去のプロジェクトでも、デザインの微修正だけで数日を費やした苦い経験がありますが、Antigravityがあれば、その時間はゼロに近づくでしょう。

本記事では、Google Antigravityの全貌と、それが我々の開発フローにどのような革命をもたらすのか、競合ツールであるCursorとの比較を交えて解説します。

Google Antigravityとは?「Build the new way」の正体

Google Antigravityは、Googleが満を持して発表した「クラウドネイティブ・AIファースト」の統合開発環境(IDE)です。

その名の通り、「従来の開発プロセスにおける摩擦(重力)」を取り除き、アイデアを瞬時に形にすることを目的としています。

ローカル環境構築の手間、依存関係の地獄、重たいIDEの起動待ち…これら全ての「重力」から解放される体験は、一度味わうと戻れないかもしれません。

最大の特徴は、裏側で動くエンジンが最新のGemini 3であることです。

100万トークンを超えるコンテキストウィンドウを持つGemini 3により、Antigravityは大規模なMonorepo(モノレポ)全体を読み込み、プロジェクトの依存関係やビジネスロジックを完全に理解した上でコーディング支援を行います。

私がこれまで触ってきたAIツールは、ファイル単位やクラス単位の理解は得意でも、プロジェクト全体のアーキテクチャを考慮した提案は苦手でした。

「この変更が、遠く離れたあのモジュールにどう影響するか」までは見通せなかったのです。

しかし、Antigravityはその壁を越えようとしています。

Gemini 3自体の性能については、Gemini3が変えるAI開発の常識で詳しく解説していますが、この「推論力」がIDEに統合されることで、開発体験は別次元のものになります。

大規模言語モデルの基礎知識を深めたい方は、以下の大規模言語モデルの書籍が非常に参考になります。AIがなぜコードを理解できるのか、その根本原理を知ることでツールの使いこなし方も変わってきます。

Cursorキラー?IDEとしての圧倒的な性能

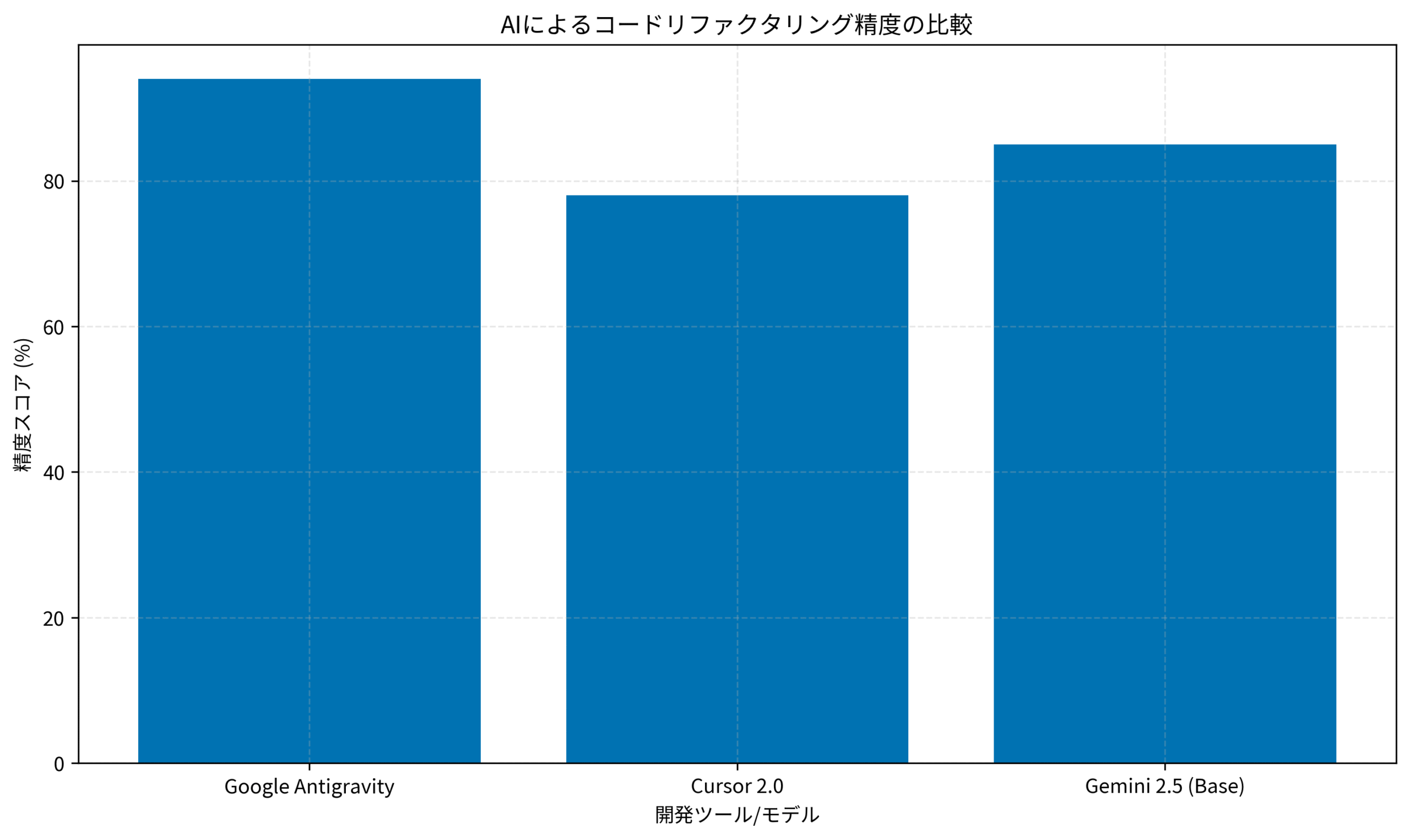

現在、AIエディタの覇権を握っているのはCursorですが、Antigravityは明確にCursorを「過去のもの」にしようとしています。

Antigravityが高いスコアを記録している要因は、前述のコンテキスト理解力に加え、「Agentic Workflows(エージェントワークフロー)」にあります。

CursorのAIは基本的に「ユーザーの指示待ち」ですが、Antigravityのエージェントは自律的にコードベースを巡回し、「ここはバグになりそうだ」「この実装はセキュリティポリシーに違反している」といった指摘をプロアクティブに行います。

私のチームではCursorとMCP統合実践を行い、ローカルLLMを活用してコストを抑えつつ開発効率を上げていますが、Antigravityの「オールインワン」な体験は、それとはまた違った魅力があります。

特に、API開発においては、Antigravityがコードから自動的にOpenAPI仕様を推論し、テストを実行してくれる機能が強力です。

バックエンドとフロントエンドの連携ミスによる手戻りは、開発現場で最も頻繁に起こるトラブルの一つですが、Antigravityはこれを未然に防いでくれます。

開発環境を整える上で、画面の広さは思考の広さに直結します。AIとの対話、コード編集、そしてプレビュー画面を同時に表示するには、LG Monitor モニター ディスプレイ 34SR63QA-W 34インチ 曲面 1800Rのようなウルトラワイドモニターが必須アイテムと言えるでしょう。

以下のグラフは、コードリファクタリングの精度における両者の比較(ベンチマークスコア)です。

Generative UIの実力:スケッチからアプリへ

Antigravityの目玉機能と言えるのが、Generative UIです。

これは、UI構築のプロセスを根本から変えるものです。

これまでは、Figmaでデザインを作り、それをエンジニアがCSSやFlutterコードに書き写す作業が必要でした。

この「書き写し」作業は、クリエイティブなようでいて、実は非常に機械的な作業です。ピクセル単位の調整に時間を奪われ、本質的なロジックの実装がおろそかになることも珍しくありません。

Antigravityでは、ホワイトボードの手書きスケッチや、テキストでのラフな指示をアップロードするだけで、Googleのマテリアルデザインガイドラインに準拠した、レスポンシブ対応のコードが生成されます。

しかも、静的なHTMLだけでなく、ReactやFlutterのコンポーネントとして、ステート管理も含んだ状態で生成されるのです。

Flutter開発の加速

特にFlutterやJetpack Composeといったモバイルアプリ開発において、この機能は強力です。

「ログイン画面を作って。ロゴは上で、ソーシャルログインボタンを配置して」と指示するだけで、アクセシビリティにも配慮された実装が完了します。

さらに、「もっとポップな雰囲気に」「高齢者向けに文字を大きく」といった抽象的な指示で、デザインバリエーションを瞬時に生成することも可能です。

Draw.io図表自動生成ツール実践ガイドでも触れたように、視覚情報をコードに変換する技術は急速に進化しています。Antigravityはその最先端と言えるでしょう。

AIへの指示出し(プロンプト)の精度を高めることは、生成されるUIの質に直結します。以下のプロンプトエンジニアリングの教科書で技術を磨くことで、思い通りのUIを一発で出力できるようになります。

Agentic Workflows:AIチームとの協働

Antigravityの中では、複数の専門特化したAIエージェントが働いています。

例えば、「セキュリティ担当エージェント」はコードの脆弱性を監視し、「パフォーマンス担当エージェント」はレンダリング速度を最適化します。

彼らは独立して動いているわけではなく、お互いに連携しています。

パフォーマンス担当がコードを変更しようとしたら、セキュリティ担当が「待った、その変更はXSSの脆弱性を生む可能性がある」と指摘する、といった具合です。

ユーザーである私たちは、彼らに対する「ディレクター」や「テックリード」のような立ち位置になります。

「この機能を追加したい」とオーダーを出せば、エージェントたちが協力して設計、実装、テストまでを行い、承認を求めてきます。

これはまさに、優秀なエンジニアチームを一人で率いているような感覚です。

このワークフローは、n8n実践ガイドで紹介したような自動化の仕組みを、IDEの中に内包してしまったようなものです。

開発者は「どう書くか(How)」ではなく「何を作るか(What)」に集中できるようになります。

しかし、便利だからといってAI任せにするのは危険です。セキュリティ意識を高めるためには、安全なウェブアプリケーションの作り方(徳丸本)がバイブルとなります。AIが生成したコードに潜むリスクを見抜く力は、これからのエンジニアに必須のスキルです。

エンジニアへの影響:コーディングの終焉と始まり

Google Antigravityのようなツールの登場は、「コーディング」という作業の価値を問い直させます。

単純なCRUDアプリや管理画面であれば、人間がコードを書く必要はほとんどなくなるでしょう。

実際に、私の周りでも「簡単なツールならAIに任せて10分で作った」という事例が増えています。

しかし、エンジニアの仕事がなくなるわけではありません。

むしろ、ビジネス要件をシステム要件に落とし込む「設計力」や、生成されたものが正しいかを判断する「目利き力」の重要性が増します。

AIは「作ること」は得意でも、「何を作るべきか」を決めることはできません。

ユーザーの課題を発見し、それを解決するための最適なソリューションを定義するのは、依然として人間の役割です。

プロダクトマネージャーのための技術理解術でも書きましたが、非エンジニアでも動くものが作れる時代だからこそ、プロのエンジニアには「なぜその技術を選ぶのか」「どうすればスケーラブルになるか」という深い知見が求められます。

変化に強いアーキテクチャを学ぶには、ソフトウェアアーキテクチャの基礎が最適です。ツールが変わっても通用する本質的なスキルが身につきます。

まとめ

Google Antigravityは、開発者の体験を「コードを書く」ことから「ソフトウェアを創る」ことへとシフトさせる野心的なツールです。

Cursorが切り開いたAIコーディングの世界を、さらに広げ、深める存在になることは間違いありません。

今回のポイント:

- Gemini 3の統合: クラウドネイティブで大規模プロジェクトを完全理解。

- Generative UI: スケッチからアプリUIを瞬時に生成。

- Agentic Workflows: 専門エージェントチームとの協働による開発。

まずはベータ版に登録し、その実力を体感してみてください。

新しい重力(Antigravity)の中で、どんなアプリケーションを飛ばすことができるか、ワクワクしませんか?

私もさっそく、週末のハッカソンでAntigravityを使って、これまで温めていたアイデアを形にしてみるつもりです。

新しい技術の波は次々とやってきますが、それを恐れることなく、楽しみながら乗りこなしていきましょう。

現場からは以上です!