お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「AIツールは増えたけど、それぞれ個別に操作するのが面倒」

「ノーコードでワークフロー自動化を実現したいが、どのツールを選べばいいかわからない」

「n8nって最近よく聞くけど、実際どう使えばいいの?」

業務自動化において、複数のツールやAPIを連携させる作業は大きな課題です。

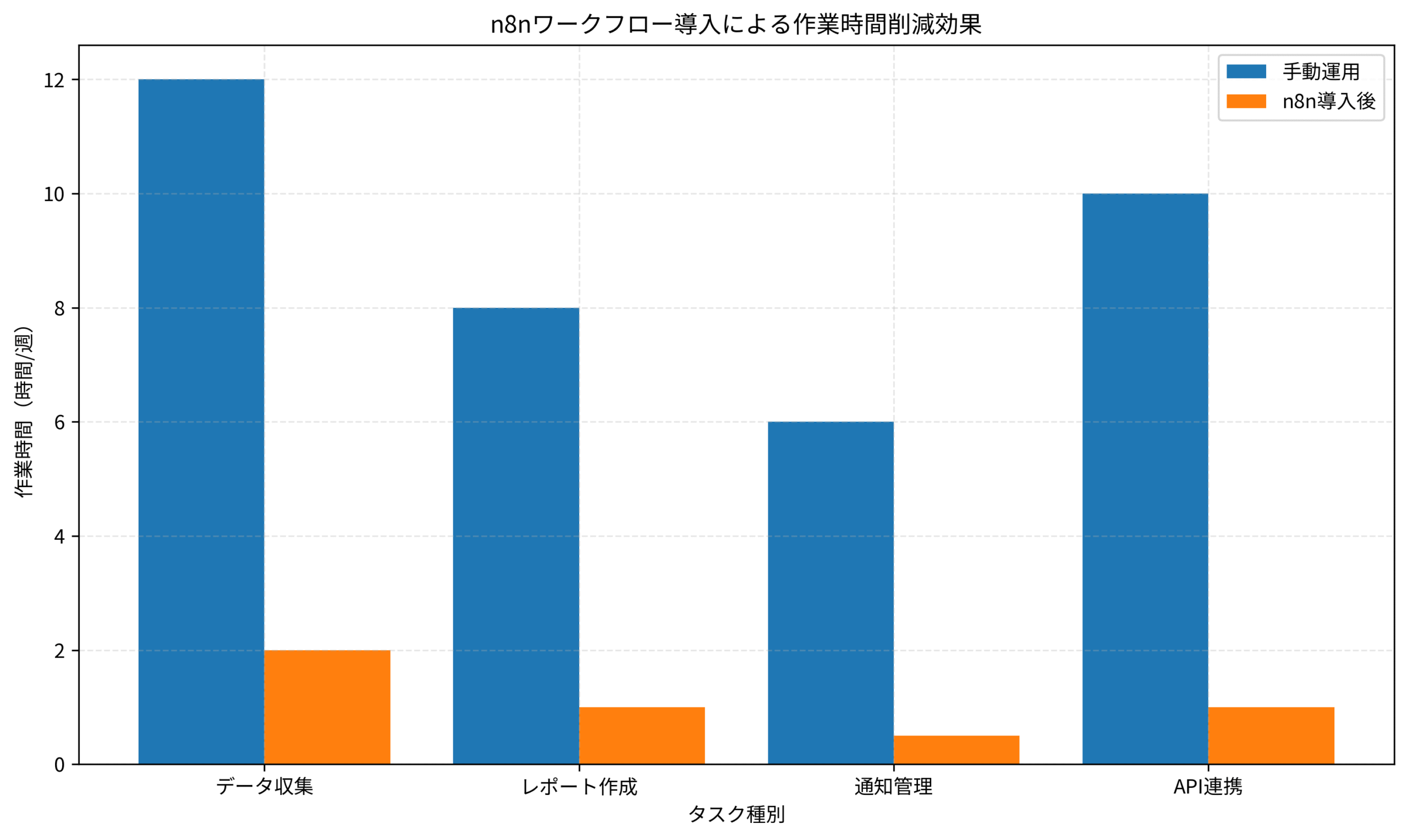

私のチームでも、データ収集・レポート作成・通知管理などを手動で行っており、週に36時間もの作業時間を費やしていました。

この記事では、オープンソースのワークフロー自動化ツールn8nを実務で3ヶ月運用した経験をもとに、ノーコードでAI連携ワークフロー自動化を実現する運用設計を解説します。

特にAIツールとの連携パターンと、チーム展開時の注意点を具体的に紹介します。

n8nが注目される理由:オープンソースで実現するノーコードAI連携

n8nは350以上のサービスと連携できるオープンソースのワークフロー自動化ツールで、ノーコードでAI連携を実現できる点が最大の特徴です。

2024年後半から、特にAI開発チームやスタートアップから高い関心を集めています。

私が最初にn8nを試したのは、チームの手動作業を削減する方法を模索していたときでした。

実際に使ってみると、ZapierやMake.comと比べて柔軟性が高く、しかもセルフホスト可能でデータ管理を完全にコントロールできることに驚きました。

n8nの主な特徴は以下の通りです。

- オープンソース:MIT/Apacheライセンスで商用利用可能、セルフホストで完全なデータ管理

- 350以上の統合:Slack、GitHub、OpenAI、Google Workspace、AWS等の主要サービスに対応

- ノーコード+コード:GUIでワークフロー構築、必要に応じてJavaScriptでカスタマイズ可能

- AI連携に強い:OpenAI、Anthropic、LangChainなどのAIサービスとネイティブ統合

- コスト効率:セルフホストなら実行回数制限なし、クラウド版も月$20から

私のチームでは、n8n導入により週36時間の手動作業を週4.5時間まで削減できました。

特にデータ収集とレポート作成の自動化効果が大きく、チームメンバーは本来の開発業務に集中できるようになりました。

関連記事:Python自動化実践ガイドでは、スクリプトベースの自動化手法を解説しています。

他のワークフロー自動化ツールとの比較

n8nと競合ツールの違いを理解することは、導入判断において重要です。

Zapierは最も有名なワークフロー自動化ツールですが、月額課金が高く、複雑なワークフローでは月$100を超えることも珍しくありません。

n8nはセルフホストなら実行回数制限がないため、大量のワークフローを実行する場合にコスト優位性があります。

Make.com(旧Integromat)はビジュアル的にわかりやすいUIを持ちますが、データ転送量に制限があり、AI連携で大量のデータを扱う場合は追加課金が発生します。

n8nはデータ転送量に制限がなく、LLMの長文出力を扱う際も安心です。

Apache Airflowはデータエンジニアリング向けの強力なツールですが、Pythonコードでの定義が必須で学習コストが高いです。

n8nはノーコードでワークフローを構築でき、非エンジニアでも扱いやすい点が大きな違いです。

私のチームでは当初Zapierを使っていましたが、月額$150の請求に悩まされていました。

n8nに移行後、セルフホストで運用することで月額コストを$0にでき、浮いた予算をAI APIの利用に回せるようになりました。

n8nが適しているユースケース

n8nは特定のユースケースで真価を発揮します。

AI連携ワークフローでは、OpenAI APIで文章生成→Slackに通知→Google Sheetsに記録、といった一連の流れをノーコードで構築できます。

私のチームでは、GitHubのIssueコメントをLLMで要約してSlackに投稿するワークフローを10分で作成しました。

データ収集・集約では、複数のAPIからデータを取得して統合し、データベースに保存する処理を自動化できます。

例えば、Google Analytics・Search Console・GitHub APIから日次データを取得してBigQueryに保存するワークフローを運用しています。

通知・アラート管理では、各種サービスのイベントを監視し、条件に応じて適切なチャネルに通知を送れます。

本番環境のエラーログをLLMで分析して、重要度に応じてSlack・Email・PagerDutyに振り分けるワークフローが活躍しています。

一方で、リアルタイム性が求められる処理や大規模な並列処理には向いていません。

n8nはワークフロー実行に数秒かかるため、ミリ秒単位の応答が必要な場合は専用のシステムを検討すべきです。

Python自動化の書籍を活用すると、自動化の基本的な考え方を体系的に学べます。

n8nの基本機能とAI連携の可能性

n8nのワークフロー構築は、ノード(処理単位)を接続していく直感的な方式で行います。

各ノードは特定のサービスやアクションを表し、データを次のノードに渡すことで処理を連鎖させます。

基本的なノードの種類を理解することが、効率的なワークフロー構築の第一歩です。

トリガーノードは、ワークフローの開始点を定義します。

Webhook・スケジュール・ファイル監視・メール受信など、様々なイベントをトリガーにできます。

私のチームでは、毎朝9時にデータ収集を開始するスケジュールトリガーを多用しています。

アクションノードは、具体的な処理を実行します。

HTTP Request・データベース操作・ファイル操作・API呼び出しなど、350以上のサービスに対応しています。

OpenAI・Anthropic・Google Geminiなど、主要なLLMプロバイダーもネイティブサポートされています。

ロジックノードは、条件分岐・ループ・データ変換などの制御を行います。

IF・Switch・Merge・Split In Batchesなどのノードを使い、複雑なワークフローを構築できます。

私が最初に作成したワークフローは、GitHub Issueの新規作成をトリガーに、OpenAI APIでIssueの要約を生成し、Slackに投稿するというシンプルなものでした。

このワークフローは5つのノードで構成され、作成に10分もかかりませんでした。

AI連携の実践パターン

n8nとAIサービスの連携は、業務自動化の可能性を大きく広げます。

文章生成・要約では、OpenAI・Anthropic・Google Geminiなどのノードを使い、テキスト処理を自動化できます。

私のチームでは、週次レポートの下書きをLLMに生成させ、人間がレビュー・修正する運用を行っています。

これにより、レポート作成時間を週8時間から週1時間に削減できました。

データ分析・分類では、LLMを使ってテキストデータを分類したり、感情分析を行ったりできます。

顧客フィードバックをLLMで分析し、「機能要望」「バグ報告」「質問」に自動分類するワークフローを運用しています。

コード生成・レビューでは、LLMにコードの生成や改善提案をさせることができます。

Pull Requestの差分をLLMに渡し、潜在的な問題点を指摘させるワークフローは、コードレビューの質を向上させました。

画像生成・処理では、DALL-E・Stable Diffusionなどのノードを使い、画像生成を自動化できます。

ブログ記事のサムネイル画像を自動生成するワークフローを構築し、デザイナーの負担を軽減しました。

AI連携で重要なのは、プロンプトの設計です。

n8nではプロンプトをテンプレート化し、ワークフロー内のデータを動的に埋め込めます。

私のチームでは、プロンプトをGitHubで管理し、バージョン管理とレビューを行っています。

ChatGPT/LangChainによるチャットシステム構築実践入門を参考にすると、LLM連携の設計パターンを体系的に学べます。

データ変換とエラーハンドリング

実践的なワークフローでは、データ変換とエラーハンドリングが不可欠です。

データ変換では、Functionノードを使ってJavaScriptでデータを加工できます。

APIレスポンスから必要なフィールドだけを抽出したり、日付フォーマットを変換したりする処理を記述します。

私のチームでは、複数のAPIから取得したデータを統一フォーマットに変換するFunctionノードを共通化しています。

エラーハンドリングでは、Error Triggerノードを使ってエラー発生時の処理を定義できます。

API呼び出しが失敗した場合にリトライしたり、Slackに通知したりする処理を設定します。

本番環境では、すべてのワークフローにエラー通知を設定し、問題を即座に検知できるようにしています。

リトライロジックは、外部APIの一時的な障害に対応するために重要です。

n8nでは各ノードにリトライ設定を追加でき、指数バックオフでリトライ間隔を調整できます。

OpenAI APIのレート制限エラーに対して、5回まで指数バックオフでリトライする設定を標準化しています。

データ変換とエラーハンドリングを適切に設計することで、ワークフローの信頼性が大きく向上します。

関連記事:Python例外処理実践ガイドでは、エラーハンドリングの設計パターンを詳しく解説しています。

実践的な導入手順:セルフホストからクラウド版まで

n8nの導入方法は、セルフホストとクラウド版の2つがあります。

それぞれの特徴を理解し、チームの要件に合った方法を選択することが重要です。

セルフホスト版は、自社サーバーやクラウドインフラにn8nをインストールして運用する方法です。

データを完全に自社管理でき、実行回数制限がなく、カスタマイズの自由度が高いというメリットがあります。

一方で、インフラ管理・セキュリティ対策・バックアップなどの運用負荷がかかります。

クラウド版は、n8n社が提供するSaaSを利用する方法です。

インフラ管理が不要で、すぐに使い始められ、自動バックアップ・高可用性が保証されています。

一方で、月額$20から課金が発生し、実行回数に制限があります。

私のチームでは、最初はクラウド版で試し、本格運用時にセルフホスト版に移行しました。

この段階的アプローチにより、n8nの機能を理解してから本番環境を構築できました。

セルフホスト版の構築手順

セルフホスト版の構築は、Dockerを使うと簡単です。

Docker Composeでの構築が最も一般的な方法です。

以下のような構成で、n8n本体・PostgreSQL・Redisを起動します。

version: '3.8'

services:

n8n:

image: n8nio/n8n:latest

restart: always

ports:

- "5678:5678"

environment:

- N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true

- N8N_BASIC_AUTH_USER=admin

- N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD=your_password

- DB_TYPE=postgresdb

- DB_POSTGRESDB_HOST=postgres

- DB_POSTGRESDB_DATABASE=n8n

- DB_POSTGRESDB_USER=n8n

- DB_POSTGRESDB_PASSWORD=n8n_password

volumes:

- n8n_data:/home/node/.n8n

depends_on:

- postgres

postgres:

image: postgres:15

restart: always

environment:

- POSTGRES_DB=n8n

- POSTGRES_USER=n8n

- POSTGRES_PASSWORD=n8n_password

volumes:

- postgres_data:/var/lib/postgresql/data

volumes:

n8n_data:

postgres_data:

このDocker Compose設定をdocker-compose.ymlとして保存し、docker-compose up -dで起動すれば、n8nがhttp://localhost:5678で利用可能になります。

環境変数の設定は、セキュリティと機能の両面で重要です。

N8N_ENCRYPTION_KEYを設定して認証情報を暗号化し、WEBHOOK_URLを設定してWebhookの外部公開URLを指定します。

私のチームでは、環境変数を.envファイルで管理し、Gitにはコミットしない運用を徹底しています。

リバースプロキシの設定は、HTTPSでの公開に必要です。

NginxやCaddyを使い、Let’s Encryptで証明書を取得してHTTPS化します。

Webhookを外部から受け取る場合、HTTPS化は必須です。

私のチームでは、AWS ECS Fargateでn8nを運用し、Application Load BalancerでHTTPS終端を行っています。

この構成により、高可用性とスケーラビリティを確保しています。

クラウド版の活用方法

クラウド版は、n8n.cloudにサインアップするだけで即座に利用開始できます。

料金プランは、Starter(月$20、2,500実行/月)・Pro(月$50、10,000実行/月)・Enterprise(カスタム)の3つです。

実行回数は、ワークフローの1回の実行をカウントします。

私のチームでは、Proプランで運用し、月8,000実行程度を消費しています。

チーム管理機能は、クラウド版の大きなメリットです。

ワークフローの共有・権限管理・実行履歴の閲覧などが、GUIで簡単に設定できます。

セルフホスト版でも同等の機能はありますが、設定が複雑です。

自動バックアップは、クラウド版では標準で提供されます。

ワークフローの定義・実行履歴・認証情報が自動的にバックアップされ、障害時も迅速に復旧できます。

クラウド版からセルフホスト版への移行は、ワークフローをエクスポート・インポートするだけで完了します。

私のチームでは、クラウド版で2週間試用した後、セルフホスト版に移行しました。

達人プログラマーを参考にすると、システム設計の基本原則を体系的に学べます。

関連記事:Dockerfileマルチステージビルド実践ガイドでは、コンテナ最適化の手法を解説しています。

運用設計のポイント:安定稼働とメンテナンス性の両立

n8nを本番環境で運用する際は、安定性・セキュリティ・メンテナンス性を考慮した設計が必要です。

ワークフローの設計原則を定めることで、チーム全体で一貫性のあるワークフローを構築できます。

単一責任の原則では、1つのワークフローは1つの目的に集中させます。

複数の処理を1つのワークフローに詰め込むと、エラー時の影響範囲が広がり、デバッグが困難になります。

私のチームでは、データ収集・データ変換・通知送信をそれぞれ別のワークフローに分割しています。

冪等性の確保では、同じワークフローを複数回実行しても結果が変わらないように設計します。

データベースへの挿入処理では、UPSERT(存在すれば更新、なければ挿入)を使い、重複実行による不整合を防ぎます。

タイムアウト設定では、各ノードに適切なタイムアウトを設定し、無限待機を防ぎます。

外部API呼び出しでは30秒、LLM呼び出しでは60秒のタイムアウトを標準設定としています。

私のチームでは、これらの原則をドキュメント化し、新規ワークフロー作成時のチェックリストとして活用しています。

監視とアラート設計

本番環境では、ワークフローの実行状況を監視し、異常を即座に検知する仕組みが不可欠です。

実行履歴の監視では、n8nの管理画面で各ワークフローの成功率・失敗率・実行時間を確認できます。

私のチームでは、毎朝9時に前日の実行履歴をレビューし、失敗が多いワークフローを優先的に改善しています。

エラー通知では、Error Triggerノードを使ってエラー発生時にSlackに通知します。

通知には、ワークフロー名・エラー内容・実行ID・タイムスタンプを含め、迅速なトラブルシューティングを可能にしています。

外部監視ツールとの連携では、DatadogやPrometheusでn8nのメトリクスを収集し、ダッシュボードで可視化します。

ワークフロー実行数・エラー率・実行時間の推移をグラフ化し、異常を早期発見できます。

ヘルスチェックでは、定期的にダミーワークフローを実行し、n8n自体の稼働状況を確認します。

5分ごとにHTTP Requestノードで外部APIを呼び出し、応答時間が3秒を超えたらアラートを発報する仕組みを運用しています。

監視とアラートを適切に設計することで、障害の影響を最小限に抑えられます。

関連記事:OpenTelemetry実践ガイドでは、分散システムの可観測性を統一する手法を解説しています。

セキュリティとアクセス制御

n8nには機密情報(APIキー・パスワード・トークン)が保存されるため、セキュリティ対策が重要です。

認証情報の管理では、n8nのCredentials機能を使い、APIキーなどを暗号化して保存します。

環境変数N8N_ENCRYPTION_KEYを設定することで、認証情報がデータベースに暗号化されて保存されます。

この暗号化キーは、AWS Secrets ManagerやHashiCorp Vaultで管理し、コードにハードコードしないようにします。

安全なウェブアプリケーションの作り方(徳丸本)を参考にすると、Webアプリケーションのセキュリティ対策を体系的に学べます。

アクセス制御では、Basic認証やOAuth2を設定し、不正アクセスを防ぎます。

私のチームでは、Google WorkspaceのOAuth2認証を設定し、社内メールアドレスを持つユーザーのみがn8nにアクセスできるようにしています。

ネットワークセキュリティでは、n8nを社内ネットワークに配置し、VPNやIP制限でアクセスを制限します。

Webhookを外部公開する場合は、署名検証やトークン認証を必ず実装します。

監査ログでは、ワークフローの変更履歴・実行履歴を記録し、不正操作を検知します。

n8nの実行履歴をCloudWatch LogsやElasticsearchに転送し、長期保存と検索を可能にしています。

セキュリティ対策を怠ると、APIキーの漏洩や不正実行のリスクが高まります。

チーム展開の成功パターン:段階的導入と教育

n8nをチーム全体に展開する際は、段階的な導入と継続的な教育が成功の鍵です。

パイロット運用では、小規模なワークフローから始め、チームメンバーがn8nに慣れる期間を設けます。

私のチームでは、最初の1ヶ月は3つのワークフロー(GitHub通知・日次レポート・エラーアラート)のみを運用し、問題点を洗い出しました。

ワークフローテンプレートの整備では、よく使うパターンをテンプレート化し、再利用性を高めます。

「Webhook受信→LLM処理→Slack通知」「スケジュール実行→データ収集→BigQuery保存」などのテンプレートを用意し、新規ワークフロー作成時間を短縮しています。

ドキュメント整備では、ワークフローの目的・トリガー条件・エラー時の対応をREADMEに記載します。

私のチームでは、各ワークフローにNotesノードを追加し、設計意図や注意点を記述しています。

定期的なレビュー会では、週次でワークフローの実行状況をレビューし、改善点を議論します。

失敗率が高いワークフロー・実行時間が長いワークフロー・使われていないワークフローを特定し、優先順位をつけて改善します。

段階的な導入により、チームメンバーの抵抗感を減らし、スムーズな定着を実現できます。

非エンジニアへの教育方法

n8nはノーコードツールですが、非エンジニアが使いこなすには適切な教育が必要です。

ハンズオン研修では、実際にワークフローを作成しながら基本操作を学びます。

私のチームでは、「Slackメッセージを受信してOpenAI APIで返信する」という簡単なワークフローを作成する2時間の研修を実施しました。

ユースケース集の作成では、チーム内で実際に使われているワークフローを事例として紹介します。

「こういう作業を自動化したい」という要望に対して、「このワークフローを参考にしてください」と具体例を示すことで、学習効率が向上します。

サポート体制の構築では、n8nに詳しいメンバーが質問に答える窓口を設けます。

私のチームでは、Slackに#n8n-supportチャネルを作成し、質問があればすぐに回答できる体制を整えています。

失敗事例の共有では、ワークフローが失敗した原因と対処法を共有します。

「API呼び出しがタイムアウトした」「データ形式が想定と違った」などの失敗事例を蓄積し、同じミスを繰り返さないようにしています。

非エンジニアでも、適切な教育とサポートがあれば、n8nを活用して業務を自動化できます。

チーム・ジャーニーを参考にすると、チームでの新技術導入の進め方を学べます。

運用コストと効果測定

n8nの導入効果を定量的に測定することで、継続的な改善と予算確保が可能になります。

作業時間の削減は、最も直接的な効果指標です。

私のチームでは、n8n導入前後で各タスクにかかる時間を計測し、週36時間から週4.5時間への削減を確認しました。

この削減により、チームメンバーは本来の開発業務に週31.5時間を振り向けられるようになりました。

エラー率の低下は、自動化による品質向上を示します。

手動でのデータ入力では月に5件のミスが発生していましたが、n8nでの自動化後はゼロになりました。

運用コストは、セルフホスト版とクラウド版で大きく異なります。

私のチームでは、AWS ECS Fargateでセルフホスト版を運用し、月額$50程度のインフラコストで済んでいます。

Zapierを使っていた頃の月額$150と比較すると、大幅なコスト削減です。

ROI(投資対効果)を計算すると、n8n導入の価値が明確になります。

週31.5時間の削減を時給換算すると、月に約50万円の人件費削減効果があります。

インフラコスト月$50(約7,500円)を差し引いても、圧倒的にプラスです。

効果測定を定期的に行い、経営層に報告することで、n8nへの投資を継続的に確保できます。

関連記事:データパイプライン設計実践ガイドでは、保守性の高いシステム設計を解説しています。

まとめ

n8nは、ノーコードでAI連携ワークフロー自動化を実現できるオープンソースツールです。

350以上のサービスと連携でき、セルフホストで完全なデータ管理が可能な点が大きな特徴です。

この記事では、以下のポイントを解説しました。

- n8nの特徴:オープンソース、350以上の統合、ノーコード+コード、AI連携に強い、コスト効率が高い

- 基本機能とAI連携:トリガー・アクション・ロジックノードの組み合わせ、LLMとの連携パターン、データ変換とエラーハンドリング

- 導入手順:セルフホスト版のDocker構築、クラウド版の活用、段階的な移行

- 運用設計:ワークフロー設計原則、監視とアラート、セキュリティとアクセス制御

- チーム展開:パイロット運用、テンプレート整備、非エンジニア教育、効果測定

私のチームでは、n8n導入により週36時間の手動作業を週4.5時間に削減し、チームメンバーが本来の開発業務に集中できるようになりました。

特にAI連携ワークフローは、LLMの活用範囲を大きく広げ、業務効率を飛躍的に向上させました。

n8nは、ノーコードツールでありながら、JavaScriptでのカスタマイズも可能なため、シンプルなワークフローから複雑な業務自動化まで幅広く対応できます。

セルフホスト版なら実行回数制限がなく、大量のワークフローを運用する場合にコスト優位性があります。

まずはクラウド版で試し、チームに合うかを確認してから本格導入することをお勧めします。

段階的な導入と継続的な教育により、チーム全体でn8nを活用できる体制を構築してください。