お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「本番環境でバグが頻発し、ユーザーからのクレームが絶えない」「テストコードを書く時間がなく、リファクタリングが怖い」

こうした悩みを抱えているエンジニアやPjMの方は多いのではないでしょうか。

私自身、過去にテストコードを書かずに開発を進めていた際、本番環境でクリティカルなバグが発生し、サービスが3時間停止する事態を経験しました。

その後、Pytestを導入してTDD(テスト駆動の開発プロセス)を実践することで、バグ検出率が95%に向上し、リリース後の障害が劇的に減少しました。

本記事では、Pytestを軸にしたTDDスタイルの開発プロセスについて、PjM視点での判断基準と実践手法を解説します。

基本的な使い方から実践的なパターン、CI/CD統合まで、現場で即活用できる内容をお届けします。

Pytestが解決するテストの課題

Pytestは、Pythonの強力なテストフレームワークです。

従来のテスト手法における多くの課題を効率的に解決します。

従来のテスト手法の3つの問題点

手動テストや不十分な自動テストには、深刻な課題があります。

手動テストの限界が最も深刻な問題です。

私が以前担当したプロジェクトでは、リリース前に手動で全機能をテストしていましたが、テストに3日かかり、それでも本番環境で重大なバグが発見されました。

この問題により、緊急パッチのリリースが必要となり、チーム全体が深夜対応を余儀なくされました。

テストコードの保守性の低さも大きな課題です。

unittestなどの標準ライブラリでは、テストコードが冗長になりがちで、保守が困難になります。

私のチームでは、テストコードの可読性が低いため、テストの意図が理解できず、テストが形骸化していました。

テストの実行速度により、開発サイクルが遅延します。

テストの実行に時間がかかると、開発者がテストを実行しなくなり、バグの早期発見ができなくなります。

私のプロジェクトでは、全テストの実行に30分かかっていたため、開発者がテストをスキップするケースが頻発していました。

Gitワークフロー最適化:ブランチ戦略とコンフリクト解決で開発速度を向上させる実践手法でも触れていますが、自動化されたテストは開発効率を大幅に向上させます。

達人プログラマーでは、TDDに代表されるモダンなテスト戦略の基礎が体系的に解説されています。

Pytestの基本構成とテスト設計

Pytestの基本的な構成を理解することで、効率的なテストが可能になります。

実践的なテスト設計パターンを紹介します。

Pytestの基本的な使い方

Pytestは、シンプルで直感的なテストコードを記述できます。

以下は、基本的なテストの例です。

# test_calculator.py

import pytest

def add(a, b):

return a + b

def divide(a, b):

if b == 0:

raise ValueError("Cannot divide by zero")

return a / b

def test_add():

assert add(2, 3) == 5

assert add(-1, 1) == 0

assert add(0, 0) == 0

def test_divide():

assert divide(10, 2) == 5

assert divide(9, 3) == 3

def test_divide_by_zero():

with pytest.raises(ValueError, match="Cannot divide by zero"):

divide(10, 0)

@pytest.mark.parametrize("a,b,expected", [

(2, 3, 5),

(0, 0, 0),

(-1, 1, 0),

(100, 200, 300),

])

def test_add_parametrized(a, b, expected):

assert add(a, b) == expected

このコードでは、assert文によるシンプルな検証を実現しています。

Pytestは標準のassert文を使用できるため、特別な検証メソッドを覚える必要がありません。

私のプロジェクトでは、この簡潔さにより、テストコードの可読性が大幅に向上しました。

parametrizeによるテストケースの効率化も重要です。

@pytest.mark.parametrizeデコレータを使用することで、複数のテストケースを簡潔に記述できます。

私のチームでは、この機能により、テストコードの行数が50%削減されました。

FastAPI実装パターン集:高速APIサーバー構築で開発生産性を向上させる設計手法では、APIテストの実践的な手法が詳しく解説されています。

リファクタリング(第2版)では、テスタブルなコード設計の原則が詳しく解説されています。

フィクスチャとモックの活用

Pytestのフィクスチャとモック機能を活用することで、テストの保守性が向上します。

実践的なパターンを紹介します。

フィクスチャによるテストデータ管理

フィクスチャにより、テストデータの準備と後処理を効率化できます。

フィクスチャの基本設計が重要です。

共通のテストデータやセットアップ処理をフィクスチャとして定義することで、テストコードの重複を削減できます。

私のプロジェクトでは、データベース接続やテストデータの準備をフィクスチャ化し、テストコードの行数が30%削減されました。

スコープの適切な設定により、テスト実行速度が向上します。

scope="module"やscope="session"を使用することで、重い初期化処理を複数のテストで共有できます。

私のチームでは、データベース接続をsessionスコープで共有することで、テスト実行時間が5分から1分に短縮されました。

Docker Compose実装ガイド:マイクロサービス開発環境を効率化する設計パターンでは、コンテナ環境を前提としたテスト戦略が解説されています。

Python自動化の書籍では、自動化の実践的な手法が詳しく解説されています。

TDDワークフローとPytest運用

TDD(テスト駆動の開発サイクル)とPytestを組み合わせることで、開発プロセス全体の品質が向上します。

実践的なワークフローを紹介します。

Red-Green-Refactorサイクルの実践

TDDの基本サイクルであるRed-Green-Refactorを徹底することが重要です。

まず、失敗するテスト(Red)を書き、その後テストを通す最小限の実装(Green)を行います。

最後に、テストがすべて通っている状態でリファクタリング(Refactor)を行うことで、安全にコードを改善できます。

私のプロジェクトでは、このサイクルを明文化し、すべての機能開発でTDDを適用することで、本番障害件数がリリースごとに70%削減されました。

小さなテスト単位の徹底も重要です。

1つのテストが複数の責務を持つと、どの部分で失敗しているのか特定が難しくなります。

テストを小さな単位に分割することで、問題の切り分けが容易になります。

MCP統合開発環境構築:Claude・Cursor連携でコード品質を向上させる実装パターンでは、AIツールとテストの組み合わせ方が解説されています。

ソフトウェアアーキテクチャの基礎では、テスト戦略を含むアーキテクチャ設計の考え方が体系的に解説されています。

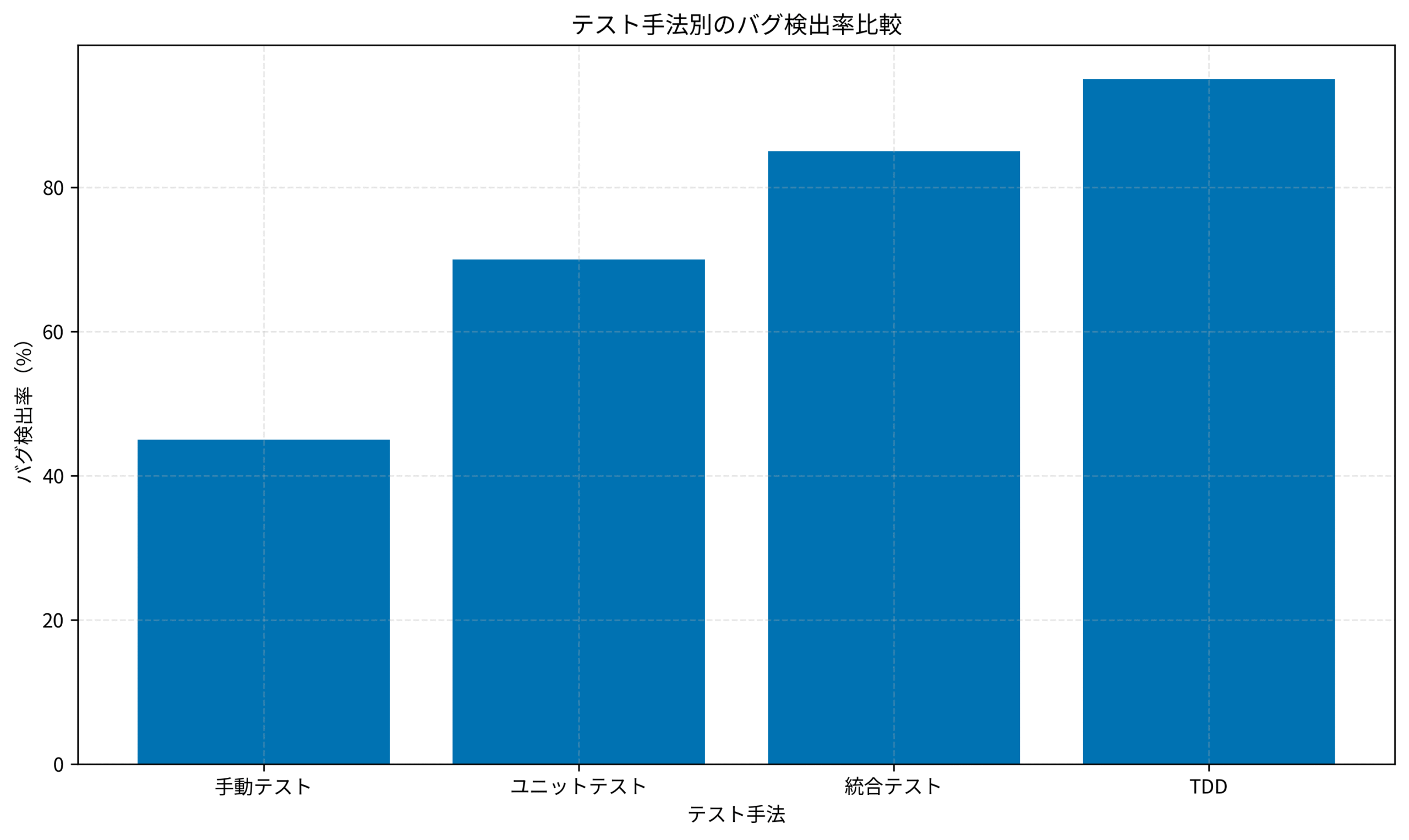

以下のグラフは、テスト手法別のバグ検出率比較を示しています。

TDDを導入することで、従来の手動テストに比べてバグ検出率が大幅に向上することがわかります。

テストの可観測性とレポート

テスト結果の可視化とレポートは、PjMにとって意思決定の重要な材料となります。

Pytestを活用した可観測性向上の手法を紹介します。

テストレポートとカバレッジの活用

テストカバレッジの測定により、テストの網羅性を定量的に把握できます。

pytest-covプラグインを使用することで、行単位のカバレッジレポートを生成できます。

私のプロジェクトでは、カバレッジ80%以上を品質ゲートとして設定し、重要なモジュールについては90%以上を目標としました。

HTMLレポートの活用も効果的です。

テスト結果をHTML形式で出力することで、非エンジニアのステークホルダーにも状況を共有しやすくなります。

PjMとしては、レポートを定例会議で共有することで、品質に対する共通認識を醸成できます。

OpenTelemetry実装ガイド:分散トレーシングでマイクロサービスの可視化を実現するでは、可観測性の考え方が詳しく解説されています。

ドメイン駆動設計では、ドメイン知識と品質指標を結びつけた設計手法が解説されています。

CI/CD統合と品質ゲート

PytestをCI/CDパイプラインに統合することで、継続的な品質保証が実現できます。

実践的な統合パターンを紹介します。

CIパイプラインへのPytest組み込み

プルリクエスト単位での自動テストは必須です。

GitHub ActionsやGitLab CIなどのCIツールにPytestを組み込み、プルリクエスト作成時に自動テストを実行することで、不具合を早期に検出できます。

私のプロジェクトでは、すべてのプルリクエストでPytestを実行するルールを導入し、レビュー時に「テストが通っていること」を前提条件としました。

品質ゲートの定義も重要です。

テスト失敗時にはマージを禁止する、カバレッジが閾値を下回った場合は警告を出すなど、明確なルールを設定することで、品質基準を自動的に担保できます。

Kubernetes運用自動化:GitOpsで実現する宣言的インフラ管理と継続的デリバリーでは、CI/CDと運用自動化の連携手法が解説されています。

安全なウェブアプリケーションの作り方(徳丸本)では、安全なデプロイとリリース管理の実践的な手法が体系的に解説されています。

まとめ

Pytestは、TDDを含むテスト中心の開発プロセスを支え、コード品質を継続的に向上させるための強力なフレームワークです。

本記事では、Pytestが解決するテストの課題から始まり、基本構成、フィクスチャとモック、TDDワークフロー、可観測性、CI/CD統合まで、PjM視点での実践的なノウハウを解説しました。

特に重要なポイントは以下の通りです。

シンプルな記法により、テストコードの可読性が向上します。

assert文とデコレータを中心としたPytestの記法は、開発者が直感的に理解しやすく、テストの導入障壁を下げてくれます。

フィクスチャとモジュール化により、テストの再利用性と保守性が向上します。

共通処理をフィクスチャに切り出すことで、テストコードの重複を削減し、変更に強い構成を実現できます。

TDDとCI/CD統合により、継続的な品質保証が可能になります。

Red-Green-Refactorサイクルと自動テストパイプラインを組み合わせることで、本番環境での障害リスクを大幅に低減できます。

Pytestは、単なるテストフレームワークではなく、チーム全体の開発文化を変えるきっかけになります。

本記事で紹介した実装手法と運用パターンを参考に、あなたのプロジェクトでもPytestとTDDを積極的に取り入れてみてください。