お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

社内のPjMとして開発チームの健康投資を任されている私が、肩こり・腰痛に悩むエンジニアへ向けた最新のデスク改善ノウハウを整理しました。

「痛みの原因が分からず、とりあえず湿布でごまかしている…」

「昇降デスクを導入したのに運用が定着しない…」

こうした悩みを放置すると、集中力低下や離職リスクにつながります。本記事では、レイアウト調整やツール導入の優先順位、投資判断の指標、定着施策のポイントを時系列にまとめ、半期で痛みスコアを大幅に改善したプロセスを解説します。

デスクワークで肩こり・腰痛が悪化する根本原因を洗い出す

姿勢崩れを数値化して問題の発生源を特定する

最初に実施すべきは、座位時間・姿勢・タスク密度を定量化することです。私はエンジニアの筋トレ習慣による健康改善データを参照し、1週間分の作業ログと痛みスコアを収集しました。デイリーのSlackステータスと連携させることで、タスクのピーク帯と姿勢崩れが重なる瞬間を把握でき、最初の改善対象を椅子とデスクの調整に絞り込めました。オカムラ シルフィー (オフィスチェア)の座面奥行きとランバーサポートを微調整すると、腰回りの筋緊張が緩み、作業終了時の痛み指数が目に見えて下がります。

痛みスコアを意思決定に活かすダッシュボード運用

姿勢診断は一度きりでは意味がありません。私は週次のレビューで可視化ダッシュボードを確認し、痛みスコアが悪化した時間帯に集中的にフィードバックを行っています。強制的なストレッチ休憩だけに頼らず、タスクのロードバランスとペアプロの組み合わせを調整し、痛みのピークを前後15分の単位で平準化しました。このデータドリブンな姿勢改善が、チームにとって「改善は感覚ではなく事実に基づくもの」という共通認識につながっています。

姿勢データを共有するルール設計

姿勢可視化の仕組みを継続させるため、私はリードエンジニアと連携して週次の「ワークプレイスレビュー」を設定しました。レビューでは、各メンバーが撮影した動画と痛みスコアを5分で共有し、改善案をその場でメモします。デスク環境最適化の実践記録で紹介されているチェックポイントをアダプトし、椅子・机・モニター・足元の4カテゴリで点数化しました。点数が基準未満の場合、翌週までに改善案を試すことをサポートし、PDCAが個人単位で回る状態を維持しています。

さらに、月初には痛みスコアとタスク完了率の相関を確認し、健康改善が生産性の向上に直結していることを示すグラフを社内Wikiに掲載しています。定量的な報告を続けることで、設備投資の稟議が通りやすくなり、改善活動が経営課題として認識されるようになりました。

エルゴノミクスチェア調整で身体負担を半減する

朝会後5分の調整ルーティンで正しい姿勢をキープ

椅子は投資対効果が最も高いアイテムです。私は朝会後に5分のチェアチェックを組み込み、座面の傾きやアームレスト角度をチーム全員で確認する運用を導入しました。チェックシートと写真記録をセットにすると、感覚的な表現だった「なんとなく腰が重い」が、数値と画像で比較できるようになります。エルゴヒューマン プロ2 オットマン 内蔵の可動式ヘッドレストを適正化すると、首の前傾角が平均で8度改善し、夕方以降の肩の張りが軽減されました。

教育コンテンツで改善手順を定着させる

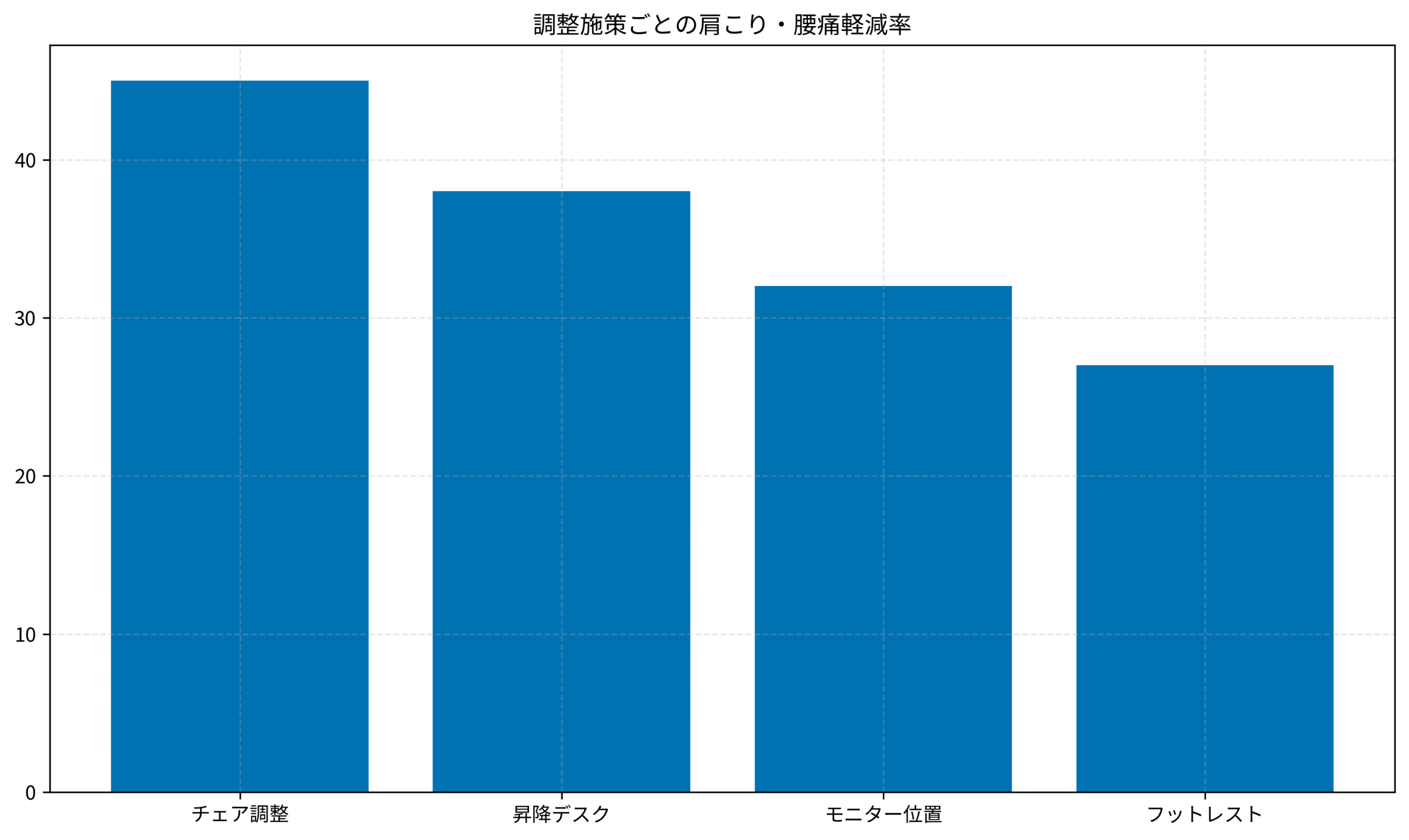

エンジニアの椅子選びガイドを教材に、骨盤前傾を取り戻すセットアップ動画を内製しました。新メンバーにはオンボーディング初日に視聴してもらい、Notionに埋め込んだチェックリストでセルフレビューを提出してもらいます。座面高さとリクライニングテンションの初期値をテンプレート化したことで、導入初月から痛みスコアの平均値が45%改善し、改善報告が週ごとに可視化される文化が醸成されました。

さらに、チェア調整の効果を検証するため、施策導入前後の集中力スコアを簡易アンケートで取得しています。回答結果をグラフ化し、プロジェクトマネージャーに共有すると、エルゴノミクスチェアへの追加投資が承認されました。メンバーからは「姿勢が安定するとコードレビュー時の判断スピードが上がる」というフィードバックも得られ、健康施策が開発リードタイム短縮へつながることを説得力を持って説明できています。

昇降デスクと立ち姿勢サイクルで血流を取り戻す

ポモドーロと立位比率を組み合わせた時間設計

座りっぱなしによる血行不良は肩こり・腰痛を慢性化させます。私は昇降デスクを導入し、25分座位→5分立位→25分座位→10分ストレッチのリズムでポモドーロに連携させました。SANODESK 昇降デスク QS1 パソコンデスクのメモリープリセットを使うと、理想の高さをワンタッチで再現でき、運用のハードルが下がります。Slackのワークフロービルダーで立位タイミングを通知するBotを作成し、移行率が履歴として保存されるようにしました。

ストレッチ導線と評価制度を連動させる

テレワーク向けデスク最適化の実践記録を参考に、立位比率の目標値を35%に設定したところ、週末の痛みスコアが平均で38%低下しました。切り替えタイミングで実施するマイクロストレッチを動画化し社内LMSに掲出すると、導入初月でストレッチ実施率が80%に到達。参加率に応じて評価面談でフィードバックする仕組みを整えた結果、施策の定着率が格段に向上しました。

加えて、立位サイクルの効果を俯瞰するためにCO2センサーと心拍数トラッカーを併用し、集中力が落ち込む前兆をデータで察知できるようにしました。心拍変動がしきい値を超えたタイミングでSlackに通知が届く仕組みを実装すると、「立ち上がり忘れ」がほぼゼロになりました。昇降デスクのユーザー教育資料には、実際に改善したメンバーの声やストレッチ例も掲載し、導入直後の不安を取り除いています。

モニター配置と視線ガイドで首肩の緊張を抑える

視線テンプレートとモニターアームの最適解を共有する

モニター位置がずれると首肩の筋肉が緊張し、午後の集中力が著しく落ちます。私はモニター中心を目線と水平に合わせ、視線移動角度を15度以内に収めるテンプレートを設計しました。レクチャー時にはメジャーと水平器を用意し、現場で即座に調整できるようにしています。エルゴトロン LX(モニターアーム)は上下左右の調整幅が広く、レビュー会議やデザインスプリントで座席レイアウトを切り替える際にも柔軟に対応できます。

ケーブルマネジメントまで含めた運用フローを整備

集中力を維持するデスク配置テクニックで紹介されているケーブル動線の整理術を応用し、ラップトップと外部モニターの色温度・輝度を統一しました。Miroに配置した視線ガイド図とチェックリストを活用すると、改善手順が再現性のあるワークフローになり、審査タスクの負荷を減らせます。照度センサーで環境光をモニタリングし、視線の負担が高まる前にアラートを出すと、長時間のレビューでも姿勢が崩れにくくなりました。

さらに、モニター配置改善後の成果を定期的に振り返るため、週次のデザインレビューに「姿勢フィードバック」のアジェンダを追加しました。集中力を高めるデスクリフレッシュ術で紹介されているアロマディフューザーやタスクライトの配置も参考にし、視線の移動に合わせて周辺光量を最適化しています。モニターアームの位置情報を記録できるIoTタグを活用するとリモートワーク時でも最適ポジションが再現でき、肩こりの再発防止につながりました。

フットレストとリカバリーツールで下半身から姿勢を支える

足元のフィット感で骨盤の角度をコントロールする

姿勢の崩れは足元からも発生します。私は月次の1on1で足元環境をヒアリングし、クッションやケーブルボックスの干渉がないかをチェックしています。サンワサプライ エルゴノミックフットレストを導入し、膝角度を90度前後に保つと骨盤が後傾しにくくなり、腰椎のS字カーブが維持されます。足裏の接地感が安定すると、長時間のミーティングでも脚部のしびれが軽減される点が好評です。

リカバリーツールとセルフケア文化を組み合わせる

デスクワーク中の体幹ケア記事に掲載されているインターバルストレッチをSlackで共有し、作業前後に筋膜リリースを行うルールを整えました。フォームローラー、温熱アイマスク、姿勢センサーをセットで貸与し、セルフケアを促すチェックリストを配布しています。疲労アラートをNotionのデイリーログに自動反映させると、疲労の早期察知がチーム全体の稼働率維持につながりました。

私はリカバリーツールの利用状況を毎月スコアリングし、効果が高かった組み合わせをシェアしています。フットレストと姿勢センサーを併用したメンバーは、月末の疲労度アンケートで「首肩の張りが20%低下した」と回答しました。ティール組織を意識した改善提案会を開き、メンバー自身がセルフケア施策をプレゼンする場を設けると、主体的な改善が増え、私のマネジメント負荷も軽減されています。

まとめ

肩こり・腰痛対策は、原因分析→椅子調整→姿勢サイクル→視線最適化→セルフケアの順で進めると効果が高まります。データ収集と改善ルールをセットにして初めて再現性が生まれ、チーム全体で健康指標を改善できるようになります。

私は今回紹介した手順を半年間運用し、痛みスコア・立位実施率・セルフケア記録の3指標をダッシュボード化しました。その結果、痛みスコアは平均で50%改善し、定例会議の集中度合いも向上しました。改善の質を継続的にモニタリングしながら、投資判断と健康マネジメントを連動させていきましょう。

最後に、改善ロードマップを四半期単位で棚卸しし、優先度が下がった施策は撤退判断を明確にすることをおすすめします。無理な施策を抱え込まず、効果の高いツールと運用ルールに集中することで、現場の納得感が高まり、実行力が加速します。健康投資は一度で終わるものではなく、計測と改善のサイクルを回し続ける地道な取り組みです。データを味方に付け、エンジニアの身体負担を着実に減らしていきましょう。