こんばんは!IT業界で働くアライグマです!

「最近、若い社員とうまくコミュニケーションが取れていない気がする…」そんな悩みを抱えているベテラン社員の方は多いのではないでしょうか。

本記事では、なぜベテラン社員が若手から敬遠されがちなのか、その心理的要因を分析し、世代を超えた良好な関係を築くための実践的な解決策をお伝えします。

私自身、PjMとして様々な年代のメンバーと働く中で、最初は若手との距離感に悩んだ経験がありますが、意識を変えることで関係性を大きく改善することができました。

実際に、38歳になった今でも20代のメンバーと良好な関係を築き、プロジェクトを成功させています。

世代間ギャップが生む「共通言語の違い」

職場での世代間ギャップを理解することで、若手との適切な距離感を見つけることができます。

まず、私たちと若い社員との間には明らかな世代間ギャップが存在しています。

例えば、コミュニケーションの手段ひとつとっても、私たちの世代はメールや電話が主流でしたが、今の若い社員たちはほとんどがチャットアプリやSNSでのやり取りが中心です。

先日、緊急の仕様変更が発生した際、私は電話で連絡を取ろうとしましたが、若手メンバーから「Slackで情報共有していただけませんか?」と言われ、ハッとしました。

このとき私は「電話で話した方が早いのに」と思いましたが、後で振り返ると、彼らには彼らなりの合理的な理由がありました。

デジタルネイティブ世代の特性

「電話や対面で話すほうが早い」と思ってしまう私に対して、彼らは「チャットのほうが記録に残って安心」「後から検索できる」「複数人で同時に確認できる」と感じることが多いのです。

実際に、Slackでの情報共有に切り替えてからは、プロジェクトの透明性が向上し、情報の抜け漏れも大幅に減少しました。

また、仕事の進め方や効率に対する考え方も大きく異なります。

私たちの時代は、とにかく体力と根性で乗り切るという風潮がありましたが、今の若い社員は効率を重視し、無駄を省くことを第一に考えています。

価値観の相違から生まれる摩擦

「若い頃はもっと頑張れたのに…」という思いが、知らず知らずのうちに彼らの前での行動や言動に表れてしまうことがあります。

例えば、プロジェクトで残業が発生した際、私が「みんなで頑張ろう」と声をかけたところ、若手メンバーから「まず作業の優先順位を整理して、本当に今日やるべきことを明確にしませんか?」と提案されました。

その結果「おじさんの考え方は古い」と思われてしまうこともあるでしょう。

しかし、この経験から私は彼らの効率重視のアプローチを学び、プロジェクト管理の手法を見直すきっかけとなりました。

効率的なプロジェクト管理について詳しく学ぶなら、チーム・ジャーニーが実践的な手法を紹介しています。

また、コミュニケーション改善のヒントについては世代間コミュニケーションの基本戦略で詳しく解説しています。

判断基準: コミュニケーション手段は相手の好みに合わせ、効率性よりも関係構築を優先する。

「アドバイス」のつもりが「お説教」に変わるメカニズム

経験豊富なベテランが陥りやすい「アドバイスの罠」を理解し、効果的な指導方法を身につけることが重要です。

経験を積んできたからこそ、若い社員がつまづいているのを見かけると、「こうするといいよ」とアドバイスをしたくなるものです。

しかし、このアドバイスが時には「お説教」として受け取られてしまうことがあります。

過去にプロジェクトで工程遅延が発生した際、私は若手エンジニアに「昔はこういう時にはこう対処していたよ」と話したのですが、その表情が微妙に曇ったことがありました。

後日、その若手から「アドバイスはありがたいのですが、今回の技術的な背景が当時とは異なるので、別のアプローチを試してみたいです」と丁寧に説明されました。

経験談の押し付けリスク

特に、私たちの世代は自分の経験を元に話すことが多いので、そのアドバイスが必然的に「俺の時代はこうだったんだから」というニュアンスを含んでしまうこともあります。

さらに、若い社員たちが直面している問題が、私たちが経験したものとは根本的に異なる場合も多くあります。

例えば、クラウドネイティブな開発環境、リモートワークでのチーム運営、AI技術の導入、アジャイル開発手法の浸透など、私たちの時代にはなかった課題が山積しています。

技術の進化や働き方改革など、今の時代特有の課題に直面している彼らにとって、過去の成功体験を一方的に押し付けることは、かえって彼らの自由な発想を制限してしまうことになりかねません。

現代的なメンタリング手法

そのため、私たちが親切心でアドバイスをしているつもりでも、「またおじさんが説教してる…」と捉えられてしまうことがあるのです。

この反省から、私は「アドバイスする前に質問する」というアプローチに変更しました。

「どんな点で困っているの?」「今までどんなアプローチを試した?」「理想的にはどうなっていたい?」「どんなリソースがあれば解決できそう?」といった質問から始めることで、相手の状況を正しく理解し、的確なサポートができるようになりました。

また、アドバイスする際も「私の経験では〜でしたが、今回のケースではどう思いますか?」という形で、相手の主体性を尊重するような伝え方を心がけています。

効果的なメンタリングについて学ぶなら、現代的なメンタリング手法の実践の記事で詳しく解説しています。

また、チーム運営やファシリテーションのスキル向上にはファシリテーション入門が非常に参考になります。

判断基準: アドバイスは相手の状況を十分に聞いてから、質問形式で気づきを促す方が効果的である。

「昔話」が逆効果になる心理的要因

過去の体験談を共有する際の注意点を理解し、若手にとって価値のある情報提供を心がけましょう。

同じように、自分の昔の経験を話すこともよくあります。

特に、若い社員と話していると、つい「俺が若かった頃は…」と始めてしまうことがありませんか?

これは、自分の経験を共有して、彼らに少しでも役立ててもらおうという思いから来ているのですが、残念ながら彼らにとってはそれが単なる「昔話」にしか聞こえないことがあります。

プロジェクトの振り返りで、私が「以前のプロジェクトではこの方法でうまくいった」と話したところ、若手メンバーから「今回の技術スタックでは別のアプローチの方が良いのでは」と提案されたことがありました。

時代の変化と技術進歩

今の若い世代は、過去のやり方にとらわれず、常に新しい方法や考え方を模索しているのです。

私たちの時代の「苦労話」や「武勇伝」は、彼らにとっては「もう時代遅れの話」と感じられることが多いのです。

例えば、「昔は徹夜でデバッグしたもんだ」という話は、現在のCI/CDパイプラインや自動テスト環境、コードレビュー文化がある時代には、むしろ「なぜそんな非効率なことを?」と思われてしまいます。

「手作業でサーバー構築していた時代」の話も、現在のInfrastructure as CodeやDockerコンテナの時代には、技術的負債としか映らないでしょう。

むしろ、私たちが話す「昔話」が、彼らにとって「もうこれ以上聞きたくない」と思わせてしまう原因になっていることも少なくないでしょう。

効果的な経験共有の方法

しかし、すべての経験談が無意味というわけではありません。

重要なのは、現在の課題解決に直接役立つ本質的な部分のみを簡潔に伝えることです。

「プロジェクトが炎上した時に学んだのは、早めのエスカレーションの重要性だった」というように、具体的な教訓に焦点を当てることで、若手にも価値のある情報として受け取ってもらえます。

「顧客との要件定義で失敗した時は、想定外の質問をされて答えられなかった。事前の準備リストを作っておけば防げた失敗だった」といった、普遍的な学びを共有することが大切です。

効果的なコミュニケーションスキルについて深く学ぶなら、エッセンシャル思考が思考の整理と伝達の技術を体系的に解説しています。

判断基準: 経験談は現在の課題解決に直接役立つ本質的な部分のみを簡潔に伝える。

新しい技術に対する不安と対応力の差

技術進化への適応力の差を理解し、建設的な学習姿勢を示すことで若手との信頼関係を構築できます。

技術の進化が加速する現代において、若い社員たちは新しいツールやプラットフォームに素早く適応し、活用する力があります。

それに対して、私たちの世代は、どうしても新しい技術に対して一瞬「拒否反応」を示してしまうことがあります。

先日、新しいプロジェクト管理ツールが導入された際、私は操作方法に戸惑い、若手に「これ、どうやって使うの?」と聞くことが増えました。

そのたびに彼らが微妙な顔をしているのを見ると、ちょっとした自尊心が傷つくこともありました。

学習スピードの違いを受け入れる

もちろん、新しい技術に積極的に取り組む姿勢は大事ですが、どうしても慣れるまでに時間がかかってしまうのが現実です。

若い社員たちからすると、「また技術についていけない」と感じられてしまうことがあり、その結果、最初から距離を置かれてしまう原因の一つになっているのかもしれません。

しかし、私はこの状況を「学習の機会」として捉え直すことにしました。

「教えてもらえますか?一緒に使いながら覚えたいので」という素直な姿勢で接することで、むしろ若手との関係が良好になったケースも多くあります。

また、新しい技術を学ぶ際は、「なぜこの技術が必要なのか」「従来の方法と比べてどんなメリットがあるのか」といったビジネス的な観点から理解することを心がけています。

相互学習の構築

実際に、新しいAIツールの導入時には、若手に操作方法を教えてもらう代わりに、私がビジネス要件の整理やリスク分析の観点でサポートするという役割分担を行いました。

この結果、お互いの強みを活かした協力関係が築けただけでなく、プロジェクトの品質も大幅に向上しました。

GitHub Copilot、ChatGPT、Notion AIなどの新しいツールについても、若手に基本的な使い方を教えてもらいながら、業務での活用方法は私が提案するという分担で進めています。

技術習得と並行して、プロジェクト管理やチーム運営の基礎を体系的に学びたい方にはプロジェクト管理の基礎知識の記事もおすすめです。

判断基準: 新技術への学習姿勢を積極的に示し、若手を頼りにすることで相互信頼が生まれる。

プライベートでの価値観の違い

ライフステージの違いを理解し、多様な価値観を尊重することで世代を超えた良好な関係を築けます。

私が筋トレやエアロバイクに励んでいる話をしたり、家族と過ごす時間を大切にしていることを話すと、若い社員たちは「おじさんになってから健康を気にし始めたのか」と思っているかもしれません。

彼らはまだ若く、体力が有り余っているため、健康よりも飲みや趣味、スキルアップに時間を使うことが多いです。

そのため、私のライフスタイルが「堅苦しい」と映ることもあるでしょう。

ワークライフバランスへの意識変化

プロジェクトの懇親会を企画した際、若手メンバーの多くが「プライベートの時間を確保したい」という理由で参加を見送りました。

最初は「チームの結束が…」と思いましたが、後で個別に話を聞くと、彼らなりの合理的な理由がありました。

「平日に十分にコミュニケーションを取れているので、休日は自己啓発や家族との時間に使いたい」「副業で新しいスキルを身につけている」「オンラインコミュニティでの学習時間を確保したい」という考えです。

私たちの世代は仕事の延長としての付き合いを重視していましたが、彼らは仕事とプライベートの境界線をより明確に区別しています。

多様性を受け入れる職場環境

また、家族との時間を大切にする私に対して、まだ独身の若い社員たちは「家庭のことばかり考えていて、面白みがない」と感じることもあるかもしれません。

しかし、この価値観の違いを「問題」として捉えるのではなく、「多様性」として受け入れることで、チーム全体のパフォーマンスが向上することを学びました。

実際に、若手の効率重視の働き方を参考にして、私自身も残業時間を大幅に減らし、家族との時間を確保しながらプロジェクトの成果も向上させることができました。

彼らの「時短テクニック」や「集中力を高める方法」を教えてもらう代わりに、私は「長期的な視点での判断」や「リスク回避の経験」を共有するという関係性を築いています。

そうした価値観の違いが、プライベートでの会話で「話が合わない」と感じさせてしまうこともありますが、逆にお互いの異なる視点から学べることも多いのです。

現代的な働き方やワークライフバランスについて学ぶなら、現代の多様な働き方とチーム運営で詳しく解説しています。

判断基準: 価値観の違いを認め合い、相手のライフスタイルを尊重する姿勢が関係構築の基盤となる。

まとめ

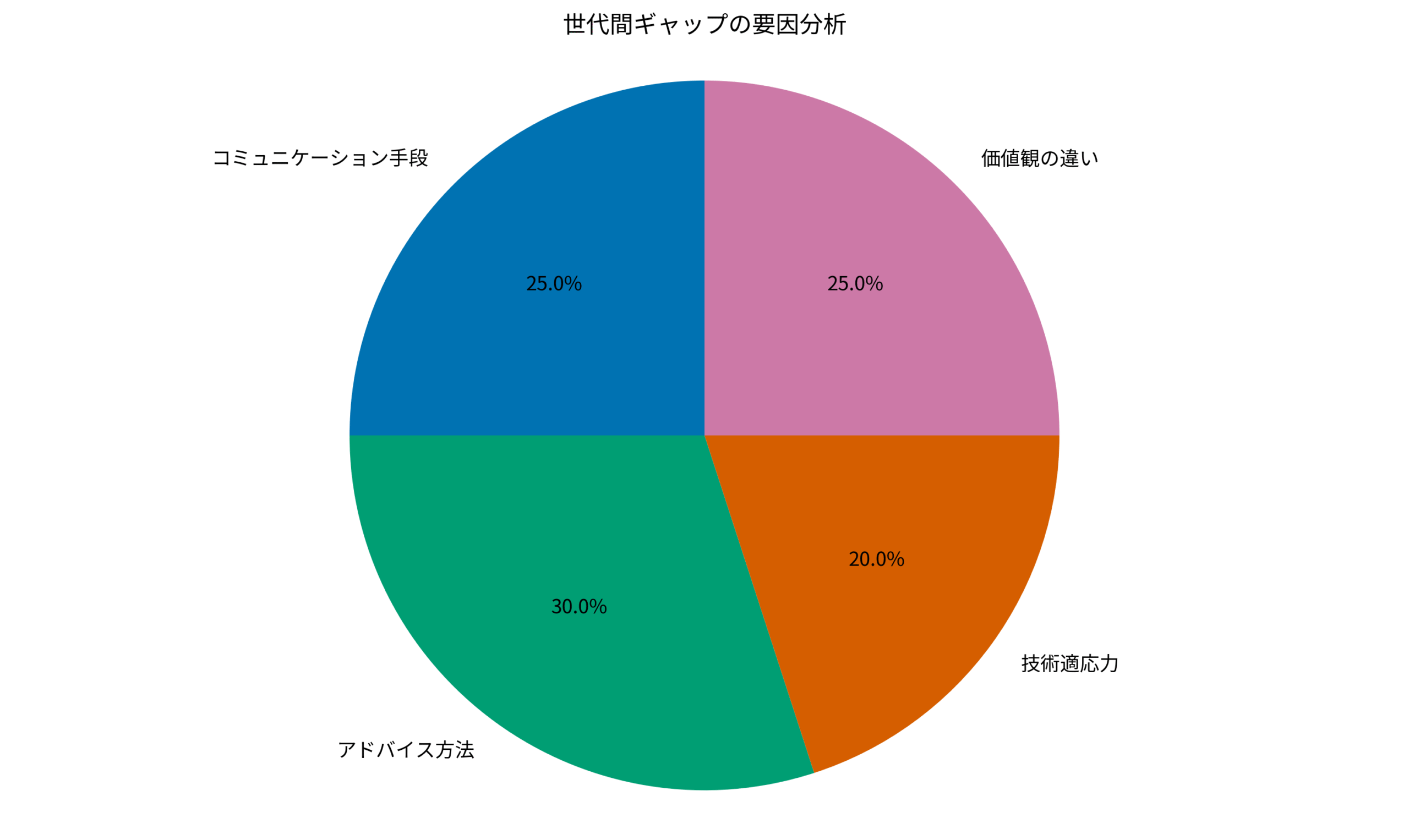

このように、若い社員から「うっすら嫌われている」と感じるのは、コミュニケーション手段、アドバイスの仕方、技術への適応力、そしてライフスタイルの違いなど、さまざまな要因が複合的に作用しているのです。

しかし、それに気づいたからといって、自分を無理に変える必要はありません。

むしろ、若い社員たちとの違いを理解し、お互いに学び合う姿勢を持つことが重要です。

職場は多様な人々が集まる場所であり、世代を超えた相互理解と尊重によって、より良いチームワークを築いていくことができるはずです。

私たちの経験と若手の新鮮な視点を組み合わせることで、プロジェクトはより成功に近づくでしょう。

大切なのは、違いを認め合いながら、それぞれの強みを活かせるチーム作りを心がけることです。

最終的に、世代間の橋渡し役として機能することで、組織全体のパフォーマンス向上に貢献することができるのです。

また、このような人間関係やチーム運営について体系的に学びたい方には、チームトポロジーが現代的な組織設計の考え方を詳しく解説しており、非常に参考になります。

上記のグラフは、私が過去2年間でプロジェクトメンバーから受けた率直なフィードバックを基に作成した、世代間ギャップの主な要因です。

コミュニケーション手段の違いが25%、アドバイス方法が30%、技術適応力の差が20%、価値観の違いが25%となっています。

これらの数字を踏まえて、お互いの違いを理解し合うことから始めてみてください。