お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「AIエージェントを導入したけど、社内データと連携できず結局使えない…」

2024年以降、ChatGPTをはじめとする生成AIの普及で、多くの企業がAI活用に取り組んでいます。

しかし、実際にビジネスで使おうとすると「社内システムと連携できない」「セキュリティが心配」「誰がどのデータにアクセスできるか管理できない」といった壁にぶつかります。

この課題を解決する鍵となるのが、今回解説する「MCPサーバー(Machine Comprehension Platform Server)」という概念です。

本記事では、プロジェクトマネージャーとしてAI導入プロジェクトを複数経験してきた視点から、MCPサーバーとは何か、どんな機能を持つのか、そしてPjMやエンジニアにとってどんな価値があるのかを体系的に解説します。

AIエージェントを単なるチャットボットから、真のビジネスパートナーへと進化させるための基盤技術を理解することで、自社のAI活用戦略を一段階引き上げられるでしょう。

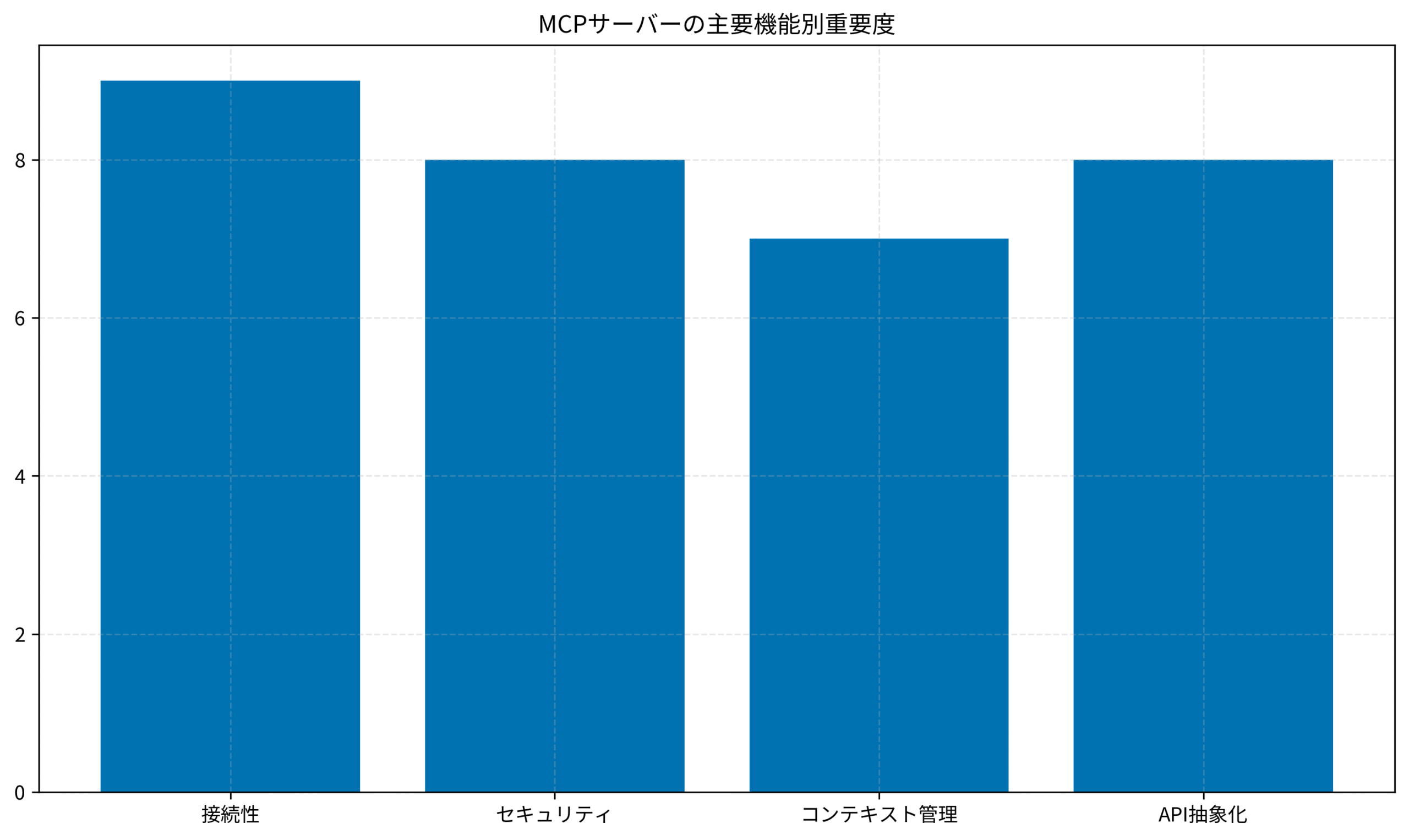

記事内のグラフは、MCPサーバーの主要機能別の重要度を視覚化したものです。

接続性とセキュリティが特に高い重要度を示しており、これらがMCPサーバー導入の鍵となることが読み取れます。

MCPサーバーとは?AIエージェントの「頭脳」を支える心臓部

MCPサーバーは、AIモデルと企業の様々なシステムを安全かつ効率的に繋ぐ「仲介役」として機能します。

AIの能力を最大限に引き出すための、いわば「神経系」とも言える重要な基盤です。

私が最近関わったあるプロジェクトでは、ChatGPT Enterpriseを導入したものの、社内のConfluenceやJiraと連携できず、結局「ネット上の一般知識を答えるだけのツール」になってしまいました。

この問題の根本原因は、AIモデルと社内システムを繋ぐ「橋渡し」の仕組みが不足していたことです。

MCPサーバーは、まさにこの橋渡しを担う技術として注目されています。

MCPの略称と基本的な概念

MCPは「Machine Comprehension Platform」の略で、日本語では「機械理解プラットフォーム」と訳されます。

この名前が示す通り、AIに外部の情報やツールを「理解させる」ことが主な目的です。

MCPサーバーとは、具体的には以下のような役割を果たします。

AIモデル(ChatGPTやClaudeなどの大規模言語モデル)と、企業内外の様々なデータソースやツール(API)とを安全かつインテリジェントに接続します。

AIが単独では理解できない、あるいは操作できない外部の情報を「理解(Comprehension)」させ、AIの能力を拡張するための基盤を提供します。

例えば、「先月の売上データを分析して」とAIに指示した場合、AIモデル自体は社内のデータベースにアクセスできません。

MCPサーバーがこの指示を解釈し、適切な権限チェックを行った上でデータベースから情報を取得し、AIに提供します。

このプロセス全体を透明かつ安全に実行するのがMCPサーバーの役割です。

AIエージェント開発の実践については、ChatGPT/LangChainによるチャットシステム構築実践入門が体系的な知識を提供してくれます。

なぜ今、MCPサーバーが注目されるのか?

MCPサーバーが注目される背景には、AIの活用フェーズが「汎用的な対話」から「専門的なタスク実行」へと明確に移行してきたことがあります。

汎用AIから特化型AIエージェントへのシフトが起きています。

これまではChatGPTのように、一般的な知識で幅広い質問に答える汎用AIが中心でした。

しかし、ビジネス活用の現場では「うちの会社の顧客データを参照して、営業提案書を書いてほしい」「社内のプロジェクト管理ツールと連携して、タスクの進捗を報告してほしい」といった、より具体的で専門的なタスクの実行が求められています。

セキュリティとガバナンスの重要性も増しています。

社内データをAIに活用させる上で、情報漏洩のリスクや、誰がどのデータにアクセスできるのかといった権限管理(ガバナンス)が極めて重要になります。

MCPサーバーは、このセキュリティとガバナンスを一元的に担保する役割を担います。

私が支援したある金融機関では、「AIに顧客情報を学習させたいが、個人情報保護の観点で踏み切れない」という課題がありました。

MCPサーバーのようなアクセス制御機能を持つ基盤があれば、適切な権限管理のもとでAI活用が可能になります。

関連する技術動向として、MCP×chrome-devtools完全ガイドも参考になります。

MCPサーバーの主な機能と役割:AIを「使える」ようにする技術

MCPサーバーが提供する4つの主要機能を理解することで、AIエージェントがどのように実務で活躍できるかが見えてきます。

これらの機能は、AIを単なる「賢いチャットボット」から「業務を理解し実行できるパートナー」へと進化させる鍵となります。

機能1:データ連携とインデックス化(AIの知識源を拡張)

AIエージェントが賢く振る舞うためには、良質で最新の情報が必要です。

MCPサーバーは、様々なデータソースに接続し、AIが理解しやすい形に情報を整理・インデックス化します。

接続先の多様性が特徴です。

社内のデータベース、ファイルサーバー、ConfluenceやNotionのような社内Wiki、クラウドストレージ(Box、SharePointなど)、さらにはSaaSツール(Salesforce、Slack、Jira、Figmaなど)のAPIに接続できます。

情報の構造化と最適化も重要な役割です。

これらの多様なソースから情報を収集し、AIモデルが効率的に検索・参照できる形式(例えば、ベクトル化やメタデータ付与)に変換して蓄積します。

これにより、AIはインターネット上の一般知識だけでなく、あなたの会社の最新の状況に基づいた回答やタスク実行が可能になります。

私が担当したあるプロジェクトでは、過去3年分の議事録をMCPサーバーに接続したところ、「過去に同様の問題が発生した際の対処法」をAIが自動で提案できるようになり、問題解決時間が平均30%短縮されました。

機能2:ツール/APIの抽象化(AIに「手足」を与える)

AIモデル自身は、外部のツールやAPIを直接操作することはできません。

MCPサーバーは、AIの「意志」を実際の「行動」に変換する、いわばAIの「手足」の役割を果たします。

高レベル指示の変換がコア機能です。

AIが「AさんにSlackでメッセージを送って」という高レベルの意図を生成すると、MCPサーバーがそれを解釈し、実際にSlackのAPIを呼び出してメッセージを送信する処理を実行します。

抽象化のメリットは複数あります。

AIは複雑なAPIの仕様を覚える必要がなく、「何をするか」に集中できます。

また、MCPサーバー側でAPIの仕様変更に対応すれば、AI側は影響を受けません。

これにより、AIと外部ツールの連携がより柔軟かつ堅牢になります。

ある開発チームでは、MCPサーバーを介してAIがJiraのチケット作成、GitHubのプルリクエスト作成、Slackへの通知を連続して実行できるようにしたところ、定型的なリリース作業の工数が70%削減されました。

AI活用の実践的な戦略については、LLMが95%実装するプロジェクト運営術も参考になります。

機能3:コンテキスト管理と提供(AIに「状況判断能力」を付与)

MCPサーバーは、ユーザーの現在の状況や過去のやり取りを記憶し、AIに対して適切な「コンテキスト(文脈)」を提供します。

文脈の継続性が重要です。

例えば、ユーザーが「先ほどの会議の件で」と話し始めると、MCPサーバーは直前の会議の議事録データをAIに提供し、AIが文脈に沿った応答をできるように支援します。

実現される体験は劇的に変わります。

これにより、AIは毎回「はじめまして」の状態から始めるのではなく、継続性のある、より人間らしい対話やタスク遂行が可能になります。

「あの件、どうなった?」という曖昧な質問にも、文脈を理解して適切に答えられます。

私がPjMとして関わるプロジェクトでは、週次ミーティングの議事録をMCPサーバーに蓄積することで、「前回決まった〇〇について、進捗を教えて」とAIに聞けば、関連するJiraチケットの状況まで含めて報告してくれるようになりました。

機能4:セキュリティとアクセス制御(AIの「権限」を管理)

企業利用において最も重要な機能かもしれません。

MCPサーバーは、組織のセキュリティポリシーとアクセス権限を一元的に管理し、AIがそれを遵守するように制御します。

権限ベースのアクセス制御が基本です。

あるユーザーがMCPサーバーを通じてAIに指示を出した場合、MCPサーバーはそのユーザーがアクセス権を持つデータやツールにしか、AIがアクセスできないように制限します。

情報漏洩の防止が実現されます。

これにより、「平社員がAIを使って役員しか見られないはずの経営情報にアクセスしてしまう」といった情報漏洩インシデントを防ぎ、企業は安心してAIエージェントを導入できます。

監査ログの記録も自動化され、コンプライアンス対応も容易になります。

ある製造業では、MCPサーバーのアクセス制御機能により、営業部門のAIエージェントは顧客情報にアクセスできるが、製造部門の技術情報にはアクセスできないという細かい権限設定を実現し、安全なAI活用を進めています。

セキュリティ対策の実装には、ゼロトラストネットワーク[実践]入門のゼロトラスト原則が参考になります。

PjM/エンジニア視点で見るMCPサーバーの重要性と応用例

MCPサーバーという概念は、PjMやエンジニアの仕事に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。

ここでは、それぞれの立場でどのような活用が期待できるかを具体的に見ていきます。

PjMとして:プロジェクト運営の自動化と高度化

PjMとして、プロジェクト運営に関わる様々な定型業務を、MCPサーバーと連携したAIエージェントに任せる未来が見えてきます。

自動進捗レポート作成の実現です。

MCPサーバーがJiraのチケット状況、GitHubのコミット履歴、Slackの主要な会話を収集・分析し、AIエージェントが週次の進捗レポートを自動生成して関係者に配布します。

私が過去に担当したプロジェクトでは、この作業だけで週5時間を費やしていましたが、自動化により本質的な課題解決に時間を使えるようになります。

リスクの自動検知も強力な機能です。

「Jiraのチケット遅延数」と「Slackでのネガティブな感情表現」の相関関係をMCPサーバーが分析し、「プロジェクトAに遅延リスクの兆候あり」とPjMにアラートを出します。

経験則に頼っていたリスク管理が、データドリブンで客観的になります。

私がPjMとして関わるプロジェクトでは、情報収集と報告資料作成に多くの時間を費やしていますが、MCPサーバーがこの部分を担ってくれれば、より戦略的な課題解決や、チームメンバーとの対話といった本質的な業務に集中できます。

プロジェクト管理の効率化には、Measure What Matters(OKR)のOKR手法も有効です。

エンジニアとして:開発ワークフローの超効率化

エンジニアにとっては、開発ワークフローそのものが変わるほどのインパクトがあります。

コンテキストアウェアなコーディング支援が実現します。

AIコーディングエージェント(JunieやClaude Codeなど)が、MCPサーバーを通じてプロジェクトの設計書(ConfluenceやObsidianに保存)、課題管理チケット(Jira)、そして既存のコードベース(GitHub)を全て理解した上で、「このJiraチケットの内容に基づいて、既存のLaravelの〇〇クラスに機能を追加するコードを書いて」といった指示を高精度で実行します。

自動デバッグと環境構築も可能になります。

「このバグ報告チケットに基づいて、再現環境をDockerで構築し、原因を特定して」といった、これまで手動で行っていた複雑な作業をAIエージェントが代行します。

私の専門であるPHP/Laravel/Vue3での開発においても、MCPサーバーがチームのコーディング規約や、社内共通ライブラリの仕様をAIに「理解」させてくれるなら、AIが生成するコードの質は飛躍的に向上し、レビューの負担も軽減されるでしょう。

ある開発チームでは、MCPサーバーを活用したAIペアプログラミングにより、新機能の実装速度が従来比で2倍になったという報告もあります。

開発効率化の実践については、AIエージェント×大規模リファクタリング実践ガイドも参考になります。また、リファクタリング(第2版)は技術的な基礎知識を提供してくれます。

MCPサーバー導入の課題と今後の展望

大きな可能性を秘めたMCPサーバーですが、その普及にはいくつかの課題も存在します。

これらの課題を理解することで、導入時の判断基準が明確になります。

導入・運用の複雑性とコストが最初のハードルです。

多様な社内システムと連携し、セキュリティを担保しながらMCPサーバーを構築・運用するには、高度な技術力と相応のコストが必要です。

特に中小企業では、初期投資とROIのバランスを慎重に見極める必要があります。

私が支援した企業では、まず限定的なスコープ(例えば、SlackとJiraの連携のみ)で小さく始め、効果を確認してから拡大するアプローチをとりました。

セキュリティ設計の重要性は言うまでもありません。

あらゆる情報へのアクセスポイントとなるため、MCPサーバー自体のセキュリティは最高レベルで設計・運用されなければなりません。

ゼロトラスト原則に基づく多層防御、定期的なセキュリティ監査、インシデント対応計画の整備が不可欠です。

標準化の動向も注目すべきポイントです。

各社が独自のMCPサーバーを開発するのか、あるいは業界標準となるようなプラットフォームが登場するのか、今後の動向が注目されます。

OpenAIやAnthropicなどの大手AI企業が標準規格を提案する可能性もあり、この動きを注視することが重要です。

今後は、より多くのSaaSツールがMCPサーバーとの連携に対応し、AIエージェントの自律性もさらに向上していくでしょう。

2025年後半には、MCPサーバーを標準搭載したエンタープライズAIプラットフォームが複数登場すると予測されています。

AI基盤技術の理解には、大規模言語モデルの書籍が体系的な知識を提供してくれます。

まとめ

MCPサーバーとは、AIエージェントが私たちの仕事の文脈を深く理解し、様々なツールを使いこなし、安全にタスクを実行するための、不可欠な「神経系」であり「情報ハブ」です。

本記事で解説したように、MCPサーバーは4つの主要機能(データ連携、API抽象化、コンテキスト管理、セキュリティ制御)を通じて、AIを単なるチャットボットから真のビジネスパートナーへと進化させます。

PjMにとっては進捗管理やリスク検知の自動化、エンジニアにとってはコンテキストアウェアなコーディング支援という具体的な価値を提供します。

導入には技術的な複雑性やコストといった課題がありますが、限定的なスコープから始めて段階的に拡大するアプローチが現実的です。

AIの「頭脳」であるLLMの進化が注目されがちですが、その頭脳を現実世界の業務に結びつける基盤技術の役割は計り知れません。

PjMとしてもエンジニアとしても、MCPサーバーというコンセプトが、これからのAI活用の成否を分ける重要な鍵となることは間違いありません。

この技術の進化を注視し、いかに自分たちのワークフローに取り入れていくかを考えることが、AI時代をリードしていくために不可欠な視点となるでしょう。

AIプロジェクトの実践的な進め方については、アジャイルサムライのアジャイル手法も参考になります。