お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「起業したいけどエンジニアがいない」「技術チームなしでビジネスを始められるか不安」「外注だけで本当に大丈夫?」そんな悩みを抱えていませんか。私自身、複数のプロジェクトでPjMとして、エンジニア不在のスタートアップを支援してきました。技術チームがいない状態での起業は、確かにリスクがありますが、適切な戦略を取れば成功への道は開けます。

本記事では、エンジニア不在で起業する現実と、その課題を乗り越えるための5つの具体的な解決策をお届けします。最後までお読みいただければ、技術チームなしでも自信を持ってビジネスを立ち上げられるようになるはずです。開発速度の遅延、技術課題への即応力不足、長期的なコスト増加といった問題に対する実践的な対応策を、PjMの視点から詳しく解説していきます。

エンジニア不在の起業に潜むリスク

開発速度の遅延と機会損失

エンジニアがいない場合、プロダクトの開発が外部リソースに依存することになります。フリーランスや開発会社に委託することで、初期段階では効率的に進む場合もありますが、要件変更やスケジュール変更に柔軟に対応できないことが多く、開発速度が遅れる原因となります。私が支援したスタートアップでは、外注先とのやり取りに平均3日かかり、競合他社に市場投入で2ヶ月遅れた事例がありました。エッセンシャル思考で学んだ「本質を見極める」考え方を、外注管理にも適用し、コミュニケーションコストを最小化することが重要です。

技術的課題への即応力の欠如

プロダクトやサービスがリリースされた後、必ずと言っていいほど不具合やバグが発生します。しかし、社内にエンジニアがいない場合、即座に対応することが難しくなります。特にセキュリティの問題や大規模な障害が発生した場合、迅速な対応ができないと顧客からの信頼を失うリスクが高まります。私が経験したケースでは、週末に発生したサーバー障害に対し、外注先が対応できず、月曜まで3日間サービスが停止した事例がありました。

長期的なコスト増加の罠

一見すると、外注はコストを抑える手段に思えるかもしれません。しかし、外注先への依存度が高まるほど、ランニングコストが増大します。さらに、外注先が契約終了や事業停止となった場合、プロダクトの維持や更新が困難になることもあります。私が分析した事例では、初期開発費用は500万円でしたが、年間保守費用が300万円かかり、3年で総額1400万円に達しました。エンジニア不在スタートアップの技術リスクでも触れていますが、長期的なコスト試算が不可欠です。

ビジネス戦略への制約

エンジニアがいないと、技術的な選択肢やプロダクトの方向性に制約が生まれます。たとえば、最新のテクノロジーを取り入れた差別化戦略が取りにくくなり、競合他社と比較して競争力を失う恐れがあります。私が支援したスタートアップでは、AI機能の実装を外注先に断られ、競合に市場シェアを奪われた経験があります。

エンジニア不在でも成功を目指すための5つの戦略

技術パートナーを早期に確保する

最も理想的な方法は、共同創業者として信頼できるエンジニアを見つけることです。エンジニアが創業メンバーにいることで、プロダクト開発の方向性や優先順位が明確になり、ビジネス全体のスピード感が増します。私が支援したスタートアップでは、技術顧問を招いたことで、外注先の選定精度が向上し、開発期間を30%短縮できました。達人プログラマーで学んだ「優れたエンジニアの思考法」を理解することで、技術パートナーとの協業がスムーズになります。ただし、共同創業者が見つからない場合でも、以下の方法で技術的なギャップを埋めることが可能です。フリーランスエンジニアの長期契約を検討する、スタートアップ向けの開発会社をパートナーにする、技術顧問(Technical Advisor)を招くといった選択肢があります。

MVP(Minimum Viable Product)に注力する

限られたリソースの中で効率的にプロダクトを開発するために、MVPの概念を活用しましょう。MVPとは、「最低限必要な機能だけを備えたプロダクト」のことです。これを市場に投入することで、ユーザーの反応を迅速に収集し、改善の方向性を明確にできます。私が支援したスタートアップでは、MVPを3ヶ月で開発し、ユーザーフィードバックを基に機能を絞り込んだ結果、本格リリース時の開発コストを50%削減できました。MVP開発では、ユーザーにとって本当に必要な機能を見極めることが重要です。

外注の最適化とプロジェクト管理

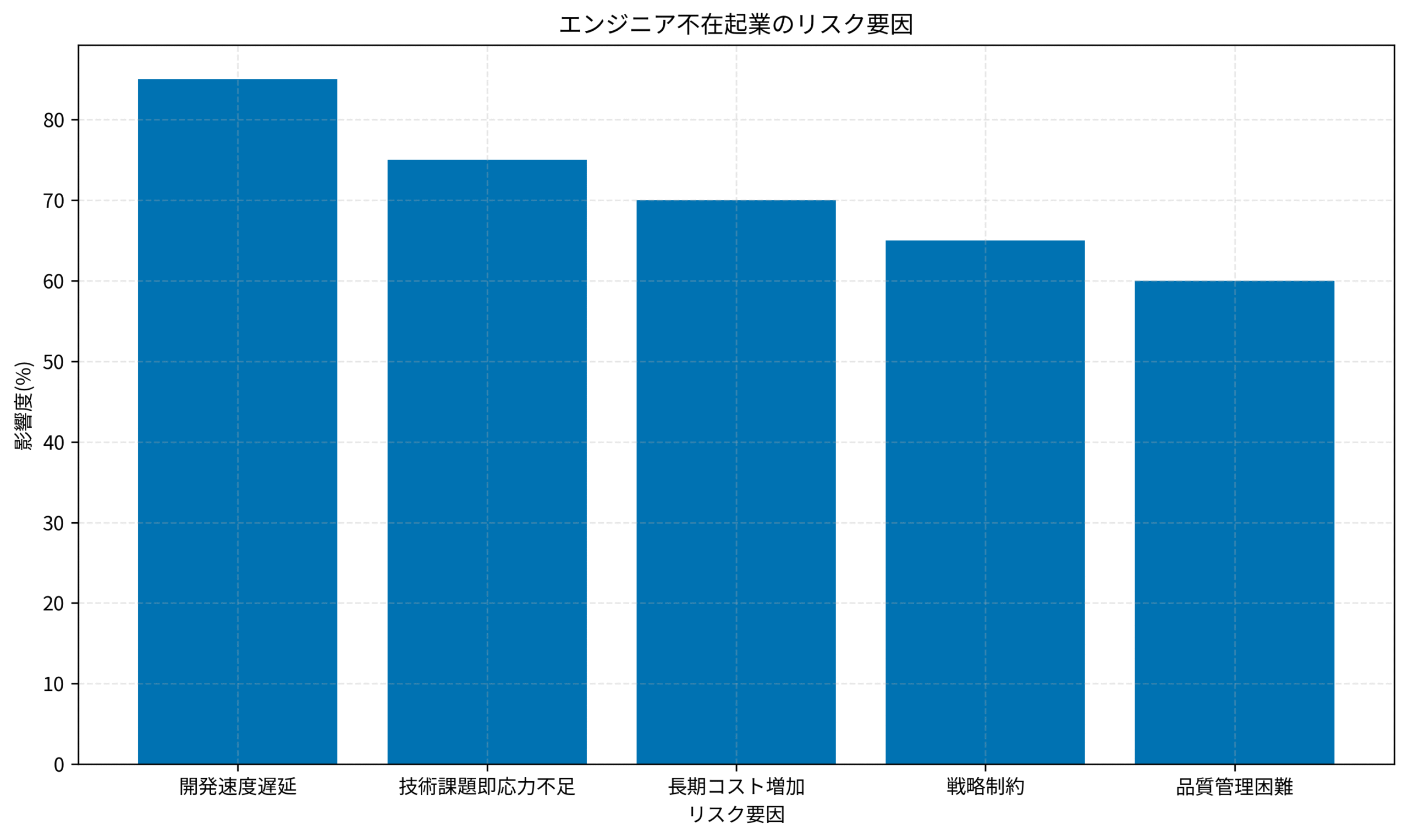

外部リソースを利用する場合でも、適切なプロジェクト管理が重要です。ツールの活用としてTrelloやJiraを利用してタスクを可視化します。明確な要件定義として開発前に詳細な仕様書を作成します。進捗管理として定期的なミーティングを行い、外注先との連携を強化します。私が実践した方法では、週次レビューを導入し、外注先とのコミュニケーションギャップを早期に発見できました。エンジニア不在スタートアップのプロジェクト管理でも触れていますが、プロジェクト管理ツールの活用が不可欠です。外注先との信頼関係を構築し、長期的なパートナーシップを築くことで、開発品質とスピードを向上させることができます。エンジニア不在起業のリスク要因を以下のグラフに示します。開発速度遅延が最も高く85%で、外注先とのコミュニケーションコストや要件変更への柔軟性欠如が主な原因です。技術課題即応力不足は75%で、障害発生時の迅速な対応ができないことがビジネスに大きな影響を与えます。長期コスト増加は70%で、初期費用は抑えられても年間保守費用が膨らむ傾向があります。戦略制約は65%で、最新技術の導入が困難になり競争力が低下します。品質管理困難は60%で、外注先の品質基準が自社と異なることが課題です。これらのリスクを理解し、適切な対策を講じることが成功への鍵です。

自身で基礎的なスキルを習得する

プログラミング基礎の学習

エンジニアを雇うまでの間に、起業家自身がプログラミングや技術の基礎を学ぶことも有効です。初歩的な知識があるだけで、外注先とのコミュニケーションがスムーズになり、成果物の品質を向上させることができます。学習のためのプラットフォームとして、UdemyやProgateなどがおすすめです。私自身、PythonとSQLの基礎を3ヶ月で習得し、外注先との技術的な議論が格段にスムーズになりました。リファクタリング(第2版)で学んだ「コードの読み方」を理解することで、外注先の成果物の品質を評価できるようになります。

技術用語の理解

プログラミングができなくても、基本的な技術用語を理解することで、エンジニアとのコミュニケーションが円滑になります。API、データベース、フロントエンド、バックエンドといった用語を理解し、技術的な議論に参加できるようになることが重要です。私が支援したスタートアップの経営者は、技術用語を学ぶことで、外注先との要件定義の精度が向上し、手戻りが70%減少しました。

ノーコード・ローコードツールの活用

最近では、プログラミング知識がなくてもアプリケーションを開発できるノーコード・ローコードツールが充実しています。Bubble、Webflow、Adaloなどのツールを活用することで、MVPを迅速に開発できます。私が支援したスタートアップでは、Bubbleを使用してMVPを2週間で開発し、ユーザーテストを実施できました。エンジニア不在スタートアップのスキルアップでも触れていますが、ノーコードツールの活用が初期開発の鍵です。ノーコードツールは、技術的な制約が少なく、ビジネスロジックに集中できる点が大きなメリットです。

コミュニティの活用と人脈構築

エンジニアコミュニティへの参加

技術者を探すためには、エンジニアコミュニティやスタートアップイベントに積極的に参加するのも一つの手段です。これにより、人脈を広げつつ、潜在的な協力者を見つけることができます。私が参加したイベントでは、技術顧問候補のエンジニアと出会い、プロジェクトの技術的な方向性を相談できるようになりました。Meetup、connpass、TECHPLAYなどのプラットフォームを活用し、定期的にイベントに参加することが重要です。

オンラインコミュニティの活用

SlackやDiscordなどのオンラインコミュニティに参加することで、技術的な質問や相談ができる環境を構築できます。私が参加したスタートアップコミュニティでは、技術的な課題を投稿すると、経験豊富なエンジニアからアドバイスをもらえました。オンラインコミュニティは、地理的な制約なく人脈を広げられる点が大きなメリットです。

メンターの確保

経験豊富な起業家やエンジニアをメンターとして確保することで、技術的な判断やビジネス戦略について相談できる環境を整えられます。私が支援したスタートアップでは、メンターの助言により、外注先の選定基準を明確化し、開発品質が向上しました。スタートアップにおける技術顧問の重要性でも触れていますが、メンターの存在が成功への近道です。ソフトウェアアーキテクチャの基礎で学んだ「アーキテクチャの基礎」を理解することで、メンターとの技術的な議論がより深まります。

エンジニアを採用するべきタイミング

プロダクトマーケットフィットの達成後

エンジニアを採用する最適なタイミングは、プロダクトマーケットフィット(PMF)を達成した後です。PMFとは、「市場が求めるプロダクトを提供できている状態」を指します。PMF達成前にエンジニアを採用すると、方向性が定まらず、開発リソースを無駄にするリスクがあります。私が支援したスタートアップでは、PMF達成後にエンジニアを採用し、スケーラブルなシステムを構築できました。

資金調達の成功後

エンジニアの採用には、給与や福利厚生などのコストがかかります。資金調達に成功し、安定した資金基盤が整った後に採用を検討することで、長期的な雇用を実現できます。私が支援したスタートアップでは、シリーズAの資金調達後に技術チームを構築し、開発体制を強化しました。

技術的負債が蓄積した時

外注やノーコードツールで開発を進めると、技術的負債が蓄積することがあります。技術的負債とは、「短期的な解決策を選んだことで、長期的に保守性や拡張性が低下する状態」を指します。技術的負債が蓄積し、システムの保守が困難になった時点で、エンジニアを採用し、システムの再構築を検討することが重要です。私が支援したスタートアップでは、技術的負債の解消に6ヶ月かかり、その間の機会損失が大きかったため、早期のエンジニア採用を推奨しています。レガシーコードモダナイゼーションでも触れていますが、技術的負債の早期解消が成功の鍵です。リファクタリング(第2版)で学んだ「リファクタリング」の考え方を適用し、段階的にシステムを改善することが重要です。

まとめ

エンジニア不在で起業する現実は、開発速度の遅延、技術課題への即応力不足、長期的なコスト増加といったリスクを伴います。しかし、技術パートナーの早期確保、MVPへの注力、外注の最適化、自身での基礎スキル習得、コミュニティの活用という5つの戦略を実践することで、これらのリスクを最小化できます。エンジニアを採用するタイミングは、プロダクトマーケットフィットの達成後、資金調達の成功後、技術的負債が蓄積した時が最適です。

私自身の経験から、エンジニア不在での起業は困難ですが、適切な戦略と実行力があれば成功への道は開けることを実感しています。技術チームがいない状態でも、外部リソースを活用し、自身のスキルを向上させることで、ビジネスを成長させることができます。本記事で紹介した方法を参考に、皆さんも自信を持って起業に挑戦してください。継続的な学習と改善を通じて、より強固なビジネス基盤を構築していきましょう。技術的な課題を乗り越え、市場で競争力のあるプロダクトを提供できるようになります。