お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「なぜあのベテランは、エラーログも見ずにバグの原因が分かるんだ…?」

若手時代、先輩エンジニアの“神業”を目の当たりにして、まるで魔法のように感じたことはありませんか?本記事では、そんなベテランエンジニアが持つ「謎テクニック」の正体を、PjMとしての経験を交えながら解き明かしていきます。この記事を読めば、あなたも明日から実践できるベテランの思考法を学ぶことができます。

私自身、PjMとして多くのベテランエンジニアと仕事をする中で、彼らの問題解決能力の高さに何度も助けられてきました。一見、超能力のように見えるその技術は、実は長年の経験から培われた合理的な思考プロセスに基づいているのです。本稿では、その思考のエッセンスを4つの側面に分けて具体的に解説します。

直感的なデバッグの技術

ベテランエンジニアの技術の中でも、特に若手が驚くのが「直感的なデバッグ能力」です。これは単なる勘ではなく、膨大な経験に基づくパターン認識と、システム全体を俯瞰する視野の広さから成り立っています。コードをざっと見ただけでバグの原因を突き止める、その思考プロセスに迫ります。

ログを見ずにバグを予測

プロジェクトで障害が発生した際、若手エンジニアが詳細なログを追いかける一方で、ベテランはコードの構造や最近の変更点から、問題のありかを予測します。これは、過去に何百、何千と見てきた「よくある失敗パターン」が頭に入っているからです。

例えば、APIのレスポンスが遅いという報告があれば、彼らは真っ先に「N+1問題」「キャッシュの未適用」「重い外部API呼び出し」などを疑います。PjMの視点から見ても、この初動の速さはプロジェクトの安定性に大きく貢献します。以前、担当していたECサイトでセール開始直後に性能劣化が発生した際も、ベテランエンジニアはログ調査班と並行して「セール対象商品の関連データ取得処理」にアタリをつけ、即座に暫定対応のコードを準備してくれたおかげで、販売機会の損失を最小限に抑えることができました。この仮説検証の速さが、障害対応の時間短縮に直結します。デバッグの基本については、デバッグテクニックの基礎も参考にしてみてください。

このような勘所は、一朝一夕には身につきません。日々の開発で「なぜこのバグが起きたのか」を深く考察する習慣が、未来の自分を助けるのです。根本原因の分析には仮説思考が思考の助けになります。

意思決定基準:問題発生時は、まず最も可能性の高い原因から仮説を立てる。

エラーメッセージの行間を読む

エラーメッセージは、時として非常に素っ気なく、直接的な原因を示してくれないことがあります。しかし、ベテランはメッセージの背後にある「文脈」を読み解きます。

例えば、`NullPointerException` というエラーが出たとき、若手は「どこかでnullが渡されている」という事実しか見ません。しかしベテランは、「なぜこのタイミングでnullになり得るのか?」「どのデータフローでnullが混入したのか?」といった、システムの振る舞い全体に思考を巡らせます。特に、バグとエラーの違いを理解していると、より深い洞察が得られます。

この能力は、言語やフレームワークの特性を熟知しているからこそ発揮されます。例えば、特定のライブラリが返すエラーコードの癖を知っていれば、ドキュメントを読まずとも「ああ、またあのケースか」と即座に判断できるのです。PjMとしては、この能力を持つエンジニアがいると、障害報告から原因特定までのリードタイムが劇的に短縮されるため、非常に頼りになります。エラーハンドリングの設計はリファクタリング(第2版)で学ぶのが近道です。

意思決定基準:エラーメッセージは、その裏にあるシステムの振る舞いを推測するヒントと捉える。

効率的なコーディングスタイル

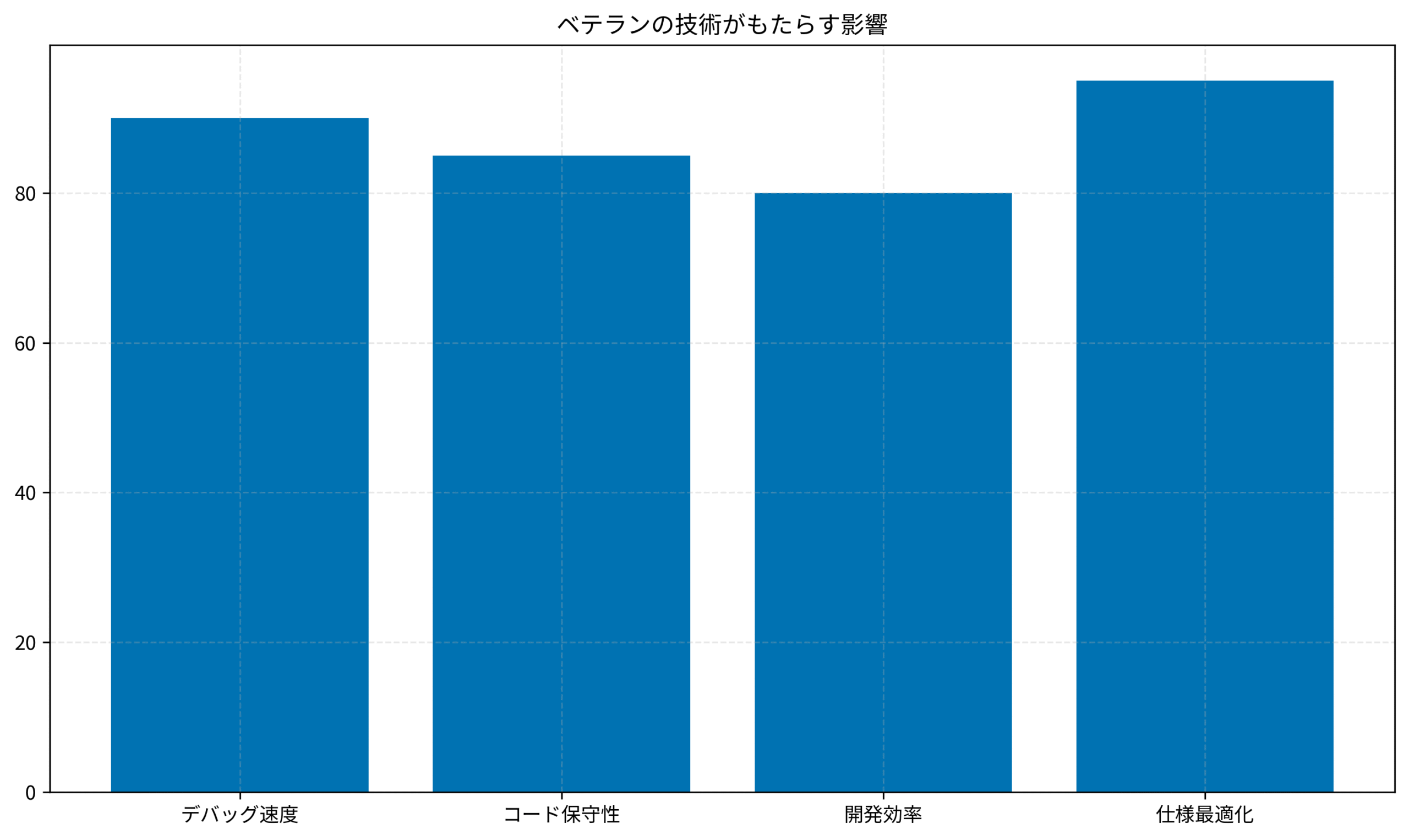

ベテランエンジニアのコードは、ただ動くだけでなく、将来の自分や他のメンバーが読んでも理解しやすいように書かれています。彼らは、見やすく、保守しやすいコードこそが、プロジェクト全体の生産性を向上させることを知っているのです。下のグラフが示すように、ベテランの技術は特にコードの保守性に大きな影響を与えます。

最小限のタイピングで最大限の効果を出す

タイピングの速さが生産性に直結するわけではありません。ベテランは、エディタの機能を最大限に活用し、無駄なキーストロークを徹底的に排除します。

例えば、IDEのショートカットキーを駆使してカーソルを自在に操ったり、よく使うコードブロックをスニペットとして登録したりするのは基本中の基本です。JetBrains系のIDEならライブテンプレート、VSCodeならカスタムスニペットが強力な武器になります。これらの機能を使いこなせば、驚くほど高速にコードを記述・編集できます。私が見てきた生産性の高いエンジニアは、例外なくマウスをほとんど使わず、キーボードだけで作業を完結させていました。効率化のためにはロジクール MX KEYS (キーボード)のような高機能なキーボードへの投資も有効です。

意思決定基準:反復的な作業は、エディタの機能やツールで徹底的に自動化する。

“意図”が伝わる変数名の付け方

「良いコードは良い物語のように読める」と言われますが、その根幹をなすのが「命名」です。ベテランは、変数名や関数名に、その役割や意図が明確に伝わる名前を付けます。

`data` や `temp` のような曖昧な名前は避け、`filteredUserList` や `remainingTasks` のように、具体的に何を表しているのかが一目で分かるようにします。このような命名規則は、チーム開発において特に重要です。PjMの立場から言えば、半年後の機能改修で仕様を思い出すとき、コードの意図が明確であればあるほど、仕様の誤解や手戻りが減り、結果的にコスト削減に繋がります。優れたコードレビュー文化は、コードレビューの効率化に関するガイドで詳しく解説しています。

命名に迷ったときは、一度声に出して読んでみると良いでしょう。「もしユーザーリストを取得するなら…」と自然に口から出る言葉が、最も分かりやすい名前であることが多いです。命名規則のバイブルとしては達人プログラマーが非常に参考になります。

意思決定基準:命名は、将来の自分や他の開発者への「手紙」と心得る。

コードを書かずに解決する技術

最も優れたコードは、書かれなかったコードです。ベテランエンジニアは、実装に取り掛かる前に、そもそも「本当にコードを書く必要があるのか?」を深く考えます。この視点が、無駄な開発工数を削減し、プロジェクトを成功に導く鍵となります。

仕様を深く理解して最適解を見つける

PjMとして痛感するのは、仕様の理解度と実装品質は比例するということです。若手エンジニアが仕様書を読んででてきた疑問をすぐに質問するのに対し、ベテランは「なぜこの機能が必要なのか?」という背景まで踏み込んで理解しようとします。

その結果、「もっとシンプルな方法で目的を達成できるのでは?」といった代替案を提示してくれることがあります。この提案が、開発工数を劇的に削減することも少なくありません。例えば、「ユーザー自身にCSVでデータをアップロードさせたい」という要望に対し、単にアップロード機能を実装するのではなく、「Googleスプレッドシート連携ではダメですか?」と提案し、より低コストでユーザーにとっても便利な代替案で着地させたケースがありました。ビジネス要件を深く理解するためにはエッセンシャル思考で紹介されているような思考法が役立ちます。

意思決定基準:実装の前に、まず「なぜ作るのか」という目的を深く理解する。

既存ツールやライブラリを最大限活用

「車輪の再発明」を避けるのは、エンジニアリングの鉄則です。世の中には、あなたが解決しようとしている問題と似た問題を解決するためのツールやライブラリが、すでに存在している可能性が高いです。

例えば、複雑なデータ集計を自前で実装する前に、Pandas(Python)やLINQ(C#)のような強力なライブラリを検討するべきです。また、認証や決済といった汎用的な機能は、Auth0やStripeのような外部サービス(SaaS)を利用することで、開発コストとセキュリティリスクを大幅に低減できます。インフラ構築も同様で、AWSやGoogle Cloudが提供するマネージドサービスを積極的に活用するのが現代的なアプローチです。PjMとしては、実績のある外部サービスを組み合わせることで、開発スケジュールを短縮し、サービスの信頼性を高めることができるため、積極的に採用を検討します。ソフトウェアアーキテクチャの基礎は、このような技術選定の指針を与えてくれます。

意思決定基準:作る前に、まず「既存の解決策がないか」を徹底的に調査する。

継続的な学習と知識のアップデート

ベテランと呼ばれるエンジニアたちに共通しているのは、現状のスキルに満足せず、常に学び続けている姿勢です。IT業界の技術トレンドは日進月歩であり、昨日の常識が今日にはもう古い、ということさえあります。この変化の速さに対応し続けることこそ、ベテランであり続けるための必須条件と言えるでしょう。

技術書や公式ドキュメントから一次情報を得る

新しい技術を学ぶ際、彼らはブログ記事やチュートリアルだけでなく、公式ドキュメントや信頼性の高い技術書から一次情報を得ることを重視します。断片的な情報に頼るのではなく、体系的な知識を身につけることで、技術の本質を深く理解できるからです。例えば、新しいフレームワークを導入する際には、まずクイックスタートを試すだけでなく、その設計思想やアーキテクチャに関するドキュメントを読み込みます。SOLID CODE 高品質なコードを生み出す実践的開発手法のような名著は、時代を超えて通用する原則を教えてくれます。

意思決定基準:信頼できる一次情報源から体系的に知識をインプットする。

アウトプットを前提にインプットする

学んだ知識を定着させる最も効果的な方法は、アウトプットすることです。ベテランエンジニアは、学んだことをブログに書いたり、勉強会で発表したり、チーム内で共有したりすることを習慣にしています。アウトプットを前提にインプットすると、情報の整理の仕方が変わり、より深く理解できるようになります。

PjMとしても、エンジニアが外部へ情報発信することは、個人のスキルアップだけでなく、チーム全体の技術力向上や採用ブランディングにも繋がるため、大いに推奨しています。

意思決定基準:インプットとアウトプットをセットで考え、知識の定着と共有を図る。

まとめ

本記事では、ベテランエンジニアが持つ「謎テクニック」の正体について解説しました。直感的なデバッグ、効率的なコーディング、コードを書かない問題解決、そして継続的な学習。これらの技術は、決して魔法ではなく、長年の経験に裏打ちされた合理的な思考法と、問題の本質を見抜く洞察力に基づいています。

PjMの視点から見ても、これらのスキルは個人の生産性を高めるだけでなく、プロジェクト全体のリスクを低減し、成功確率を大きく引き上げてくれます。若手エンジニアの皆さんも、日々の業務の中でこれらの思考法を意識することで、着実にベテランへの道を歩むことができるでしょう。ぜひ、明日からの開発に活かしてみてください。ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣を参考に、少しずつでも良い習慣を積み重ねていくことが大切です。