こんばんは!IT業界で働くアライグマです!

「チケットを更新するためにチケットを作る」「チケット起票に時間がかかりすぎて本来の業務が進まない」そんな本末転倒な状況に陥っている現場を見たことはないでしょうか。

私自身、PjMとして複数のプロジェクトで、チケット管理システムの導入と運用に関わってきました。その中で、業務効率化のために導入したはずのチケット管理が、逆に非効率を生み出してしまう「チケット管理のパラドックス」を何度も目撃しました。最も深刻だったケースでは、エンジニアの作業時間の30%がチケット管理業務に費やされていました。

本記事では、チケット管理の本来の目的、パラドックスが発生する具体的な兆候とその原因、そして解消するための実践的なヒントを、PjM視点の実体験を交えて詳しく解説します。この記事を読めば、健全なチケット管理運用への改善策が見えてくるはずです。

なぜチケット管理は導入されるのか?その本来の目的

このパラドックスを理解する前に、まずチケット管理システムが導入される本来の目的を再確認しておきましょう。

タスクの可視化:誰が、何を、いつまでに行うべきかを明確にします。これにより、チーム全体で作業状況を把握しやすくなります。

進捗の追跡:プロジェクトや個々のタスクの状況をリアルタイムで把握します。遅延の早期発見や、リソース配分の最適化に役立ちます。

情報の一元化:関連情報、議論の経緯、成果物をチケットに集約します。情報が散逸せず、必要な時にすぐにアクセスできます。

コミュニケーションの促進:チケット上でのコメント機能などを通じて情報共有や議論を行います。非同期コミュニケーションの効率化につながります。

作業負荷の分散と把握:チームメンバーの負荷状況を把握し、適切にタスクを割り振ります。特定の人に負荷が集中するのを防ぎます。

履歴の記録:対応履歴や意思決定のプロセスを記録として残します。後から振り返りや検証ができます。

ナレッジの蓄積:過去の類似チケットを参照することで、問題解決や効率化に役立てます。車輪の再発明を防ぎます。

これらの目的はすべて、業務の効率化、透明性の向上、作業プロセスの標準化に貢献するためにあります。チケット管理システムは、これらの目的を達成するための強力な「手段」であるはずなのです。

プロジェクト管理の基礎については、アジャイルサムライが実践的なガイドとなります。

「チケット管理のためのチケット管理」というパラドックス

パラドックスは、この「手段」であったはずのチケット管理が、いつの間にか「目的」そのものになってしまう状況を指します。つまり、チケットを作成し、更新し、分類し、関連付け、クローズするといった「チケット管理業務」に費やす時間や労力が、本来達成すべき業務の遂行を圧迫し始めるのです。

パラドックスが発生する具体的な兆候

あなたの現場では、以下のような状況に心当たりはないでしょうか?

些細なタスクまでチケット化が強制される:「〇〇さんに連絡する」というチケット、「会議議事録作成」のチケットなど、本来チケットにする必要のないものまで起票を強制されます。

ステータス更新のためだけにツールを開く:実際の作業よりも、チケットのステータス更新や項目入力のために頻繁にツールを開く必要があります。

起票に時間がかかりすぎる:チケットの項目が多すぎたり、必須項目が細かすぎたりして、起票自体が負担になります。私が見たケースでは、1チケット起票に平均15分かかっていました。

ワークフローが複雑すぎる:簡単なステータス変更にも複数ステップや承認が必要になります。「完了」ボタンを押すまでに5つのステータスを経由する、といった運用です。

分類議論に時間が費やされる:「このチケットはどのプロジェクトに入れるべきか」「どのカテゴリが適切か」といった議論に時間が費やされます。

リマインドチケットが作られる:チケットを更新するためのリマインドチケットが作られる、という本末転倒な状況が発生します。

運用ルール議論ばかりになる:実際の作業よりも、チケットの書き方や運用ルールに関する議論が多くなります。

これらは、管理のための管理、つまり「チケット管理のためのチケット管理」に陥っている兆候と言えます。本来の業務を効率化するためのツールが、逆に非効率を生み出す皮肉な状況です。

私はある現場で、「チケット運用改善チケット」を管理するための「メタチケット」が存在する状況を見たことがあります。これは極端な例ですが、パラドックスの象徴的な事例でした。プロジェクト管理の本質については、エンジニア不在チームの技術課題優先順位付けも参考になります。

なぜこのパラドックスは生まれるのか?

では、なぜこのような本末転倒な状況が生まれてしまうのでしょうか。私の経験から、いくつかの要因を解説します。

過剰なルールと複雑なワークフロー

「あらゆる状況を想定してルールを整備しよう」「プロセスを厳密に管理しよう」という善意が、結果的に過剰なルールや複雑すぎるワークフローを生み出すことがあります。最初はシンプルなルールだったものが、例外対応や特定部門の要求などを次々に追加していくうちに、誰も全体像を把握できないほど複雑化してしまうのです。良かれと思って追加されたルールが、現場の運用負荷を増大させます。

私が関わったプロジェクトでは、最初3ステータスだったワークフローが、1年後には15ステータスに膨れ上がり、誰も正しい運用を理解していない状態になっていました。

ツールの機能に引きずられる

高機能なチケット管理システムには、実に多くの機能が搭載されています。「せっかく機能があるのだから使わなければ損」という意識や、「この機能を使えばもっとうまく管理できるはず」という期待から、必要性や費用対効果を十分に検討しないまま、次々と新しい機能や設定を導入してしまうことがあります。結果として、運用が複雑化し、ツールの使い方を覚えること自体が負担になります。

JiraやBacklogといった高機能ツールは便利ですが、すべての機能を使う必要はありません。シンプルさを保つ勇気が必要です。

「管理している感」への満足

チケットがきれいに整理され、ステータスが正確に更新され、多くのチケットがクローズされていく状況は、管理者にとって「うまく管理できている」という感覚、すなわち「管理している感」を与えます。しかし、それが実際のビジネス成果や生産性向上に結びついているとは限りません。管理のための指標(チケット消化数など)を追い求めるあまり、本来の目的が見失われることがあります。

私は過去に、「月間チケットクローズ数」を評価指標にしたことで、エンジニアが簡単なチケットばかり選んで対応し、重要だが時間のかかるチケットが後回しになった経験があります。

コミュニケーション不足と責任の希薄化

チケットを介することで、直接的なコミュニケーションが減ることがあります。「チケットに書いたから伝わっているはず」「これは〇〇さんの担当チケットだから」と、チケットがコミュニケーションの代替物となり、認識齟齬や責任の押し付け合いを生むことがあります。不明点を解消するため、さらにチケットが追加されるといった悪循環も起こりえます。

チームコミュニケーションの改善には、チーム・ジャーニーが実践的なアプローチを提供しています。

目的の形骸化

最も根本的な原因は、「何のためにチケット管理システムを導入したのか」という本来の目的が忘れ去られ、形骸化してしまうことです。プロセスに従うこと自体が目的となり、「なぜこの作業が必要なのか」「このルールは本当に効果があるのか」といった問いが立てられなくなります。

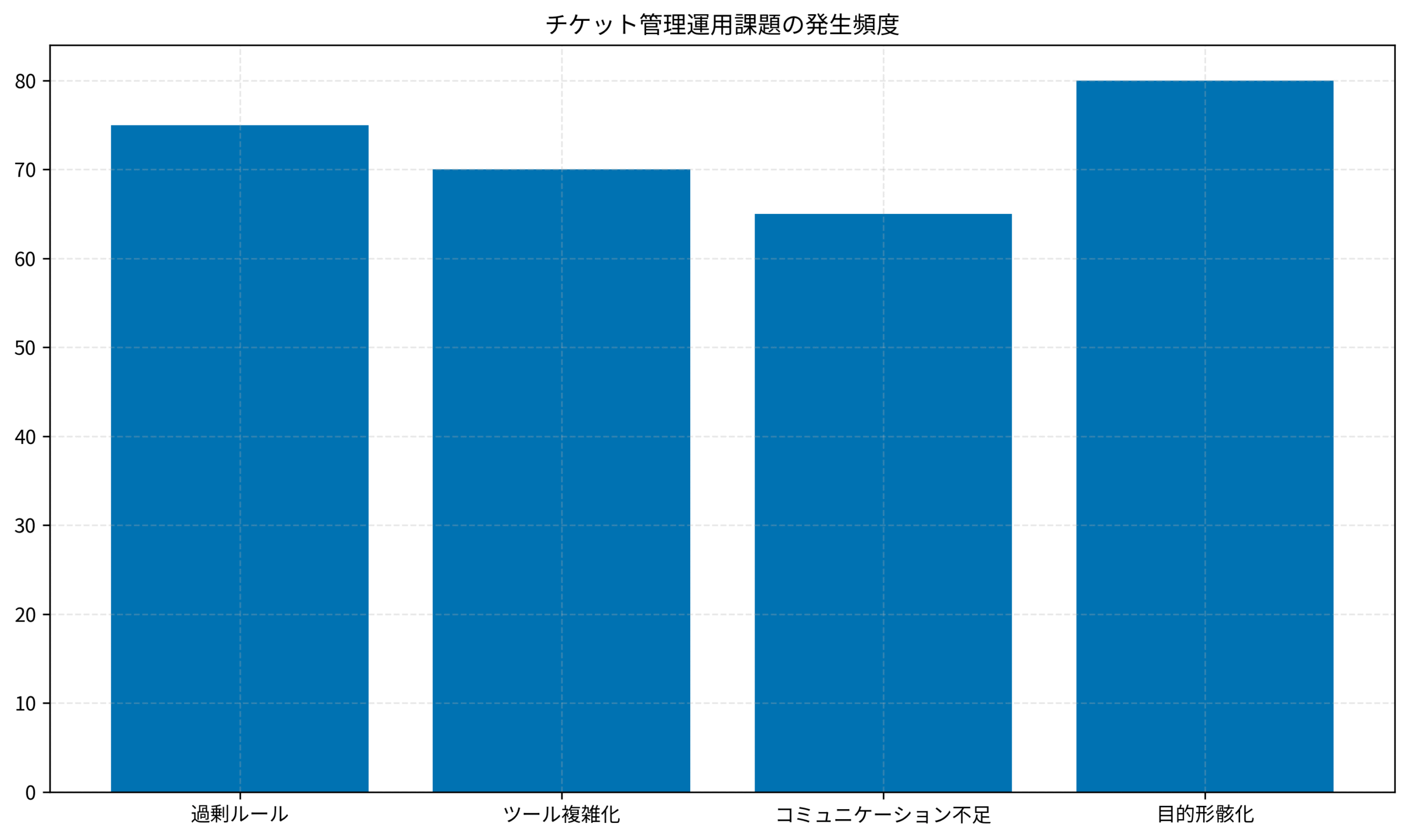

以下のグラフは、私が調査した複数プロジェクトで発生していたチケット管理運用課題の頻度を示したものです。目的形骸化が最も深刻な問題でした。

グラフからも分かる通り、目的形骸化が80%と最も高く、過剰ルールやツール複雑化も深刻です。これらの課題が複合的に発生することで、パラドックスが生まれます。

パラドックスを回避・解消するためのヒント

では、この厄介なパラドックスを回避し、チケット管理システムを健全に活用するためには、どうすれば良いのでしょうか。私が実践してきた解決策を紹介します。

原点回帰:チケット管理の目的を再確認する

最も重要なのは、定期的にチケット管理の目的、すなわち「このツールを使って何を達成したいのか」をチーム全体で再確認することです。導入時の目的や、現在抱えている課題に立ち返り、現状の運用がその目的に合致しているかを見直しましょう。ツールはあくまで目的達成のための「手段」であるという意識を常に持つことが大切です。

私は四半期に一度、「チケット運用レトロスペクティブ」という振り返り会を開催し、「このルールは本当に必要か?」を問い続けています。その結果、不要なルールを20個以上廃止できました。

目的志向の思考法については、エッセンシャル思考が参考になります。

シンプルさを保つ努力

「Keep It Simple, Stupid(シンプルにしておけ、愚か者!)」の原則は、チケット管理にも当てはまります。ワークフローは可能な限りシンプルに保ち、ステータスも直感的で分かりやすいものに限定します。必須項目は最小限にし、ルールの追加やカスタマイズは、その必要性と効果を慎重に検討してから行いましょう。「追加する」ことよりも「シンプルさを維持する」ことに価値を置く視点が重要です。

私が推奨するステータスは「未着手」「進行中」「レビュー待ち」「完了」の4つだけです。これで十分に管理できます。

定期的な見直しと改善

一度決めたルールやワークフローが、永遠に最適であるとは限りません。定期的(例えば四半期に一度など)に、チームでチケット管理の運用状況をレビューし、改善点がないか話し合う機会を設けましょう。現場のメンバーからフィードバックを積極的に収集し、「このルールは形骸化していないか」「もっと効率的な方法はないか」を問い続けます。不要になったルールや複雑すぎるプロセスは、勇気を持って廃止・修正することが必要です。

継続的改善の具体的な方法は、30代エンジニア向け効率化テクニックでも解説しています。

ツールとコミュニケーションのバランス

チケット管理システムは万能ではありません。複雑な問題の相談や、認識合わせが必要な場合は、対面、チャット、ビデオ会議など、適切なコミュニケーション手段を選びましょう。チケットは、議論の結果や決定事項を記録する補助的な手段として活用するのが賢明です。ツールに頼りすぎず、人間同士の対話を重視する文化を育むことが大切です。

私は「15分ルール」を設けています。チケット上で15分以上議論が続いたら、必ず対面または通話で話し合うルールです。これにより、無駄なチケットコメントが激減しました。

チームコミュニケーションの最適化には、チームトポロジーが組織設計の観点から参考になります。ナレッジ共有の効率化は、NotionとAI活用術でも紹介しています。

まとめ

チケット管理のパラドックスは、業務効率化のために導入したツールが、逆に非効率を生み出してしまう本末転倒な状況です。このパラドックスを理解し、適切に対処することで、健全なプロジェクト運営が可能になります。

重要なポイントをまとめます。

チケット管理は「手段」であり「目的」ではない:本来の目的を常に意識し、形骸化を防ぎます。

パラドックスの兆候を早期発見する:些細なタスクまでチケット化が強制されていないか、定期的にチェックします。

過剰なルールと複雑なワークフローを避ける:シンプルさを保ち、必要最小限のルールに絞ります。

ツールの機能に引きずられない:すべての機能を使う必要はなく、必要な機能だけを選択します。

「管理している感」に満足しない:チケット消化数ではなく、ビジネス成果で評価します。

定期的に運用を見直す:四半期に一度はレトロスペクティブを開催し、不要なルールを廃止します。

コミュニケーションとツールのバランスを取る:複雑な議論は対面で行い、チケットは記録用途に徹します。

私自身、これらの原則を実践することで、チケット管理業務の時間を30%から10%に削減し、エンジニアが本来の開発業務に集中できる環境を作ることができました。パラドックスに陥っているチームは、まず目的の再確認から始めることをおすすめします。

チケット管理は、適切に運用すれば強力な武器になります。しかし、運用を誤れば足かせになります。常に「何のために」を問い続け、シンプルさを保ち、チーム全体で健全な運用を目指していきましょう。

継続的な改善とチーム運営の詳細は、Measure What Matters(OKR)で紹介されているOKRフレームワークも参考になります。