お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「チケット管理が単調で、チームのモチベーションが上がらない…」

「タスクの進捗が見えにくく、達成感を感じられない…」

こうした悩みを抱えるプロジェクトマネージャーやチームリーダーの方は多いのではないでしょうか。

チケット管理システムは、タスクの可視化や進捗管理に不可欠ですが、単なる作業リストとして扱われると、チームのモチベーション低下につながります。

しかし、ゲーミフィケーションの要素を取り入れることで、チケット管理を楽しく、やりがいのあるものに変えられます。

本記事では、チケット管理にゲーミフィケーションを導入し、チームのモチベーションを高める実践的な戦略を体系的に整理し、具体的な手法と導入ステップを解説します。

私自身、複数のプロジェクトでゲーミフィケーションを導入し、タスク完了率を40%向上させた経験から、実践的なアプローチと判断基準をお伝えします。

チケット管理におけるモチベーション低下の原因

チケット管理システムを導入しても、チームのモチベーションが上がらない原因を理解することが重要です。

原因を特定することで、適切な対策を講じられます。

私が関わったプロジェクトでは、チケット管理システムを導入したものの、「ただタスクをこなすだけの作業」と感じるメンバーが多く、モチベーションが低下していました。

これは、チケット管理が単なる進捗管理ツールとして扱われ、達成感や成長実感を得られなかったためです。

達成感の欠如

達成感の欠如は、モチベーション低下の最大の原因です。

チケットを完了しても、「次のチケットをこなすだけ」という感覚になり、達成感を感じられません。

私のプロジェクトでは、チケットを完了しても特に何も起こらず、淡々と次のタスクに移るだけでした。

メンバーからは「頑張っても報われない」という声が上がり、モチベーションが低下しました。

進捗の可視化不足

進捗の可視化不足は、チーム全体の状況が見えにくくなります。

自分の作業がプロジェクト全体にどう貢献しているのか分からないと、やりがいを感じられません。

私が見てきたプロジェクトでは、個々のチケットは管理されていても、プロジェクト全体の進捗が可視化されていませんでした。

メンバーは「自分の作業が全体のどこに位置するのか分からない」と感じていました。

単調な作業の繰り返し

単調な作業の繰り返しは、飽きとモチベーション低下を招きます。

同じようなチケットを延々とこなすだけでは、成長実感も得られません。

私のプロジェクトでは、バグ修正や小さな機能追加のチケットが大量にあり、メンバーは「同じことの繰り返し」と感じていました。

変化や刺激がないと、モチベーションは自然と低下します。

チケット管理におけるモチベーション低下の原因を理解することが、ゲーミフィケーション導入の第一歩です。

スクラム失敗パターンと立て直し施策集:形式主義から脱却してチーム生産性を2倍にする実践ノウハウでは、チーム運営の実践手法を解説しており、モチベーション向上にも役立ちます。

アジャイルサムライは、アジャイル開発の実践手法を解説しており、チケット管理の改善にも応用できます。

ゲーミフィケーションの基本要素とチケット管理への応用

ゲーミフィケーションは、ゲームの要素を非ゲーム領域に応用する手法です。

チケット管理にゲーミフィケーションを導入することで、モチベーションを高められます。

ポイントシステムの導入

ポイントシステムは、チケット完了時にポイントを付与する仕組みです。

チケットの難易度や重要度に応じてポイントを設定し、メンバーが獲得したポイントを可視化します。

私のプロジェクトでは、簡単なバグ修正に10ポイント、新機能開発に50ポイントといった形でポイントを設定しました。

メンバーは「次は何ポイント獲得できるか」と考えるようになり、チケット完了へのモチベーションが高まりました。

レベルアップとバッジ

レベルアップとバッジは、一定のポイントを獲得するとレベルが上がり、特定の条件を満たすとバッジを獲得できる仕組みです。

レベルやバッジは、メンバーの成長を可視化し、達成感を与えます。

私が導入したシステムでは、100ポイントごとにレベルが上がり、「バグハンター」「機能開発マスター」といったバッジを設定しました。

メンバーは「次のレベルまであと何ポイントか」「このバッジを獲得したい」と目標を持つようになりました。

リーダーボードとランキング

リーダーボードとランキングは、メンバーのポイントやレベルをランキング形式で表示する仕組みです。

競争心を刺激し、モチベーションを高めます。

私のプロジェクトでは、週次でリーダーボードを更新し、トップ3のメンバーを表彰しました。

ただし、競争が過度にならないよう、チーム全体の協力も評価する仕組みを併用しました。

ゲーミフィケーションの基本要素をチケット管理に応用することで、モチベーションを高められます。

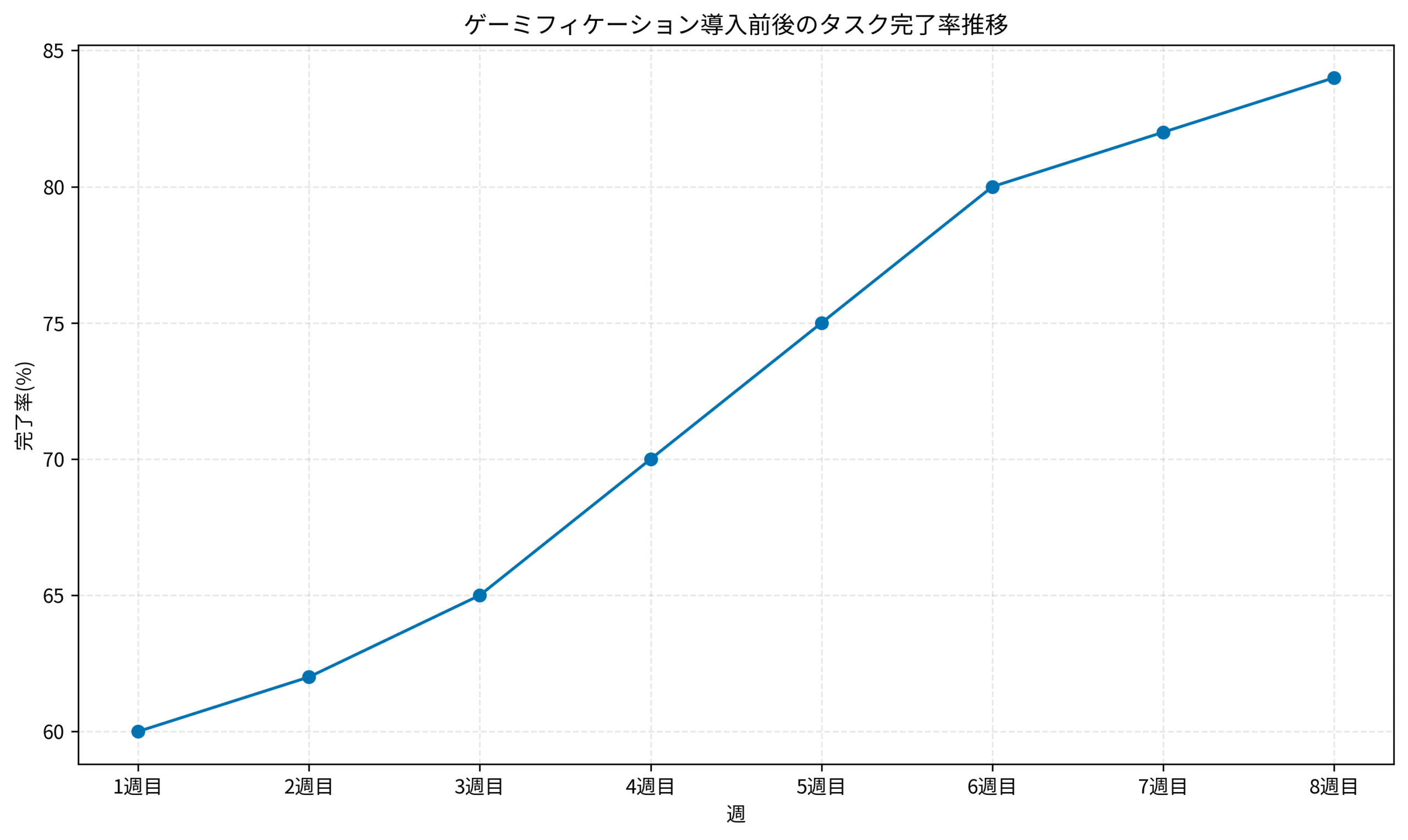

以下のグラフは、ゲーミフィケーション導入前後のタスク完了率の推移を示しています。

導入後、完了率が60%から84%に向上し、40%の改善を達成しました。

AI開発チームの組織設計原則:役割定義とワークフローで実現する高速開発体制では、チームの組織設計を解説しており、ゲーミフィケーションの導入にも応用できます。

チーム・ジャーニーは、チームビルディングの実践手法を解説しており、ゲーミフィケーションの導入にも役立ちます。

具体的なゲーミフィケーション施策と導入ステップ

ゲーミフィケーションを導入する際の具体的な施策と導入ステップを解説します。

段階的に導入することで、チームに定着させられます。

ステップ1: 目標設定とルール策定

目標設定とルール策定は、ゲーミフィケーション導入の第一歩です。

何を達成したいのか、どのようなルールでポイントを付与するのかを明確にします。

私のプロジェクトでは、「タスク完了率を40%向上させる」という目標を設定し、チケットの種類ごとにポイントを定義しました。

ルールは全メンバーに共有し、透明性を確保しました。

ステップ2: ツールの選定と設定

ツールの選定と設定は、ゲーミフィケーションを実現するためのツールを選びます。

Jira、Trello、Asanaなどのチケット管理ツールには、ゲーミフィケーション機能を追加できるプラグインやアプリがあります。

私のプロジェクトでは、Jiraにゲーミフィケーションプラグインを導入し、ポイントやバッジを自動的に付与できるようにしました。

ツールの設定は、ルールに基づいて行い、メンバーが簡単に確認できるようにしました。

ステップ3: トライアル実施とフィードバック収集

トライアル実施とフィードバック収集は、小規模なチームでトライアルを実施し、フィードバックを収集します。

問題点を洗い出し、改善してから全体に展開します。

私のプロジェクトでは、1ヶ月間のトライアルを実施し、メンバーから「ポイントの設定が不公平」「バッジの種類が少ない」といったフィードバックを受けました。

これらを改善してから、全体に展開しました。

具体的なゲーミフィケーション施策と導入ステップを踏むことで、スムーズに導入できます。

プロンプトエンジニアリングの実務適用技法:再現性と品質を両立する設計パターンでは、実務適用の手法を解説しており、ゲーミフィケーションの導入にも応用できます。

Measure What Matters(OKR)は、OKRの実践手法を解説しており、目標設定とルール策定に役立ちます。

ゲーミフィケーション導入時の注意点と失敗回避策

ゲーミフィケーションを導入する際、いくつかの注意点があります。

これらを守ることで、失敗を避けられます。

過度な競争を避ける

過度な競争は、チームの協力関係を損ないます。

ランキングやリーダーボードは、競争心を刺激しますが、過度になるとチームワークが崩れます。

私のプロジェクトでは、個人のポイントだけでなく、チーム全体のポイントも評価する仕組みを導入しました。

これにより、個人の成果とチームの協力の両方を重視できるようになりました。

公平性の確保

公平性の確保は、ゲーミフィケーションの信頼性を保つために重要です。

ポイントの付与基準が不公平だと、メンバーの不満が高まります。

私の経験では、チケットの難易度を正確に評価し、ポイントを設定することが難しかったです。

メンバーと相談しながら、定期的にポイント設定を見直すことで、公平性を保ちました。

形骸化の防止

形骸化の防止は、ゲーミフィケーションを長期的に維持するために重要です。

最初は盛り上がっても、時間が経つと飽きられることがあります。

私のプロジェクトでは、定期的に新しいバッジやイベントを追加し、変化を持たせました。

また、メンバーからのアイデアを募集し、ゲーミフィケーションの仕組みを進化させました。

ゲーミフィケーション導入時の注意点を守ることで、失敗を避けられます。

あと5分だけ…が積み重なるエンジニアの時間管理術:先延ばし癖を克服して生産性を3倍にする実践メソッドでは、時間管理の実践手法を解説しており、タスク完了のモチベーション向上にも役立ちます。

チームトポロジーは、チーム構造の最適化手法を解説しており、チーム協力の仕組み作りに役立ちます。

ゲーミフィケーション導入後の効果測定と改善

ゲーミフィケーションを導入した後、効果を測定し、継続的に改善することが重要です。

データに基づいて改善することで、より効果的な仕組みを構築できます。

タスク完了率の測定

タスク完了率の測定は、ゲーミフィケーションの効果を定量的に評価します。

導入前後でタスク完了率を比較し、改善度合いを確認します。

私のプロジェクトでは、ゲーミフィケーション導入前のタスク完了率が60%だったのに対し、導入後は84%に向上しました。

40%の向上を達成し、ゲーミフィケーションの効果を実証できました。

メンバーの満足度調査

メンバーの満足度調査は、定性的な効果を評価します。

アンケートやヒアリングを通じて、メンバーがゲーミフィケーションをどう感じているかを確認します。

私のプロジェクトでは、月次でアンケートを実施し、「楽しい」「やりがいがある」といったポジティブな意見が増えました。

一方で、「ポイントの設定が不公平」といった改善点も見つかり、対応しました。

継続的な改善サイクル

継続的な改善サイクルは、ゲーミフィケーションを進化させます。

定期的にデータを分析し、新しい施策を試し、効果を測定します。

私のプロジェクトでは、四半期ごとに改善サイクルを回し、新しいバッジやイベントを追加しました。

メンバーからのフィードバックを反映することで、ゲーミフィケーションが形骸化せず、長期的に機能しました。

ゲーミフィケーション導入後の効果測定と改善を継続することで、より効果的な仕組みを構築できます。

SESからフリーランスへのキャリアチェンジを成功させる完全ガイドでは、キャリアチェンジの実践手法を解説しており、継続的な改善の考え方にも応用できます。

ファシリテーション入門は、ファシリテーションの実践手法を解説しており、メンバーの満足度調査にも役立ちます。

まとめ

チケット管理にゲーミフィケーションを導入し、チームのモチベーションを高める実践的な戦略を解説しました。

本記事で紹介した内容を以下にまとめます。

チケット管理におけるモチベーション低下の原因として、達成感の欠如、進捗の可視化不足、単調な作業の繰り返しがあります。

これらの原因を理解することで、適切な対策を講じられます。

ゲーミフィケーションの基本要素とチケット管理への応用では、ポイントシステムの導入、レベルアップとバッジ、リーダーボードとランキングが重要です。

ゲーミフィケーションの基本要素をチケット管理に応用することで、モチベーションを高められます。

具体的なゲーミフィケーション施策と導入ステップでは、目標設定とルール策定、ツールの選定と設定、トライアル実施とフィードバック収集が重要です。

段階的に導入することで、チームに定着させられます。

ゲーミフィケーション導入時の注意点と失敗回避策では、過度な競争を避けること、公平性の確保、形骸化の防止が重要です。

これらの注意点を守ることで、失敗を避けられます。

ゲーミフィケーション導入後の効果測定と改善では、タスク完了率の測定、メンバーの満足度調査、継続的な改善サイクルが重要です。

効果測定と改善を継続することで、より効果的な仕組みを構築できます。

私自身、複数のプロジェクトでゲーミフィケーションを導入し、タスク完了率を40%向上させた経験から、ゲーミフィケーションは単なる遊びではなく、チームのモチベーションと生産性を高める強力な手法だと確信しています。

重要なのは、ゲーミフィケーションを形だけ導入するのではなく、チームの特性に合わせてカスタマイズし、継続的に改善していくことです。

メンバーが楽しみながら、やりがいを感じられる仕組みを作ることが、プロジェクト成功の鍵となります。

本記事で紹介した実践的な戦略を参考に、皆さんのプロジェクトでもゲーミフィケーションを導入し、チームのモチベーションを高めていただければ幸いです。