お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「技術書を読む時間が取れない」

「通勤時間をもっと有効活用したい」

「最新技術動向をキャッチアップする効率的な方法はないか」

エンジニアとして継続的な学習は欠かせませんが、業務が忙しい中で読書時間を確保するのは簡単ではありません。

私がPjMとして複数のチームを見てきた中でも、学習時間の確保は多くのエンジニアが抱える共通の課題でした。

本記事では、技術ポッドキャストを活用した効率的な学習方法を解説します。

通勤時間や移動時間を活用した音声学習の始め方、目的別のおすすめポッドキャスト、そして学習効率を最大化する聴き方のテクニックまで、実務で即活用できる知識を提供します。

エンジニアが技術ポッドキャストを活用すべき理由

技術ポッドキャストは、エンジニアの学習スタイルを大きく変える可能性を持っています。

ここでは、なぜ今ポッドキャストが注目されているのか、その背景と具体的なメリットを整理します。

時間効率の劇的な向上

ポッドキャストの最大のメリットは、移動時間や作業中に学習できる点です。

通勤時間に技術書を読むのは満員電車では困難ですが、イヤホンで音声を聴くことは容易です。

また、家事や運動中など、手が塞がっている時間帯でも学習を継続できます。

私のチームでは、平均通勤時間が片道40分のメンバーが多く、往復で1日80分の学習時間を確保できることになります。

週5日で計算すると、月あたり約27時間、年間では320時間以上の学習時間が生まれます。

この時間を技術書の読書に充てた場合、年間15〜20冊程度の書籍を読破できる計算です。

実際にチームメンバーの1人は、通勤時間にポッドキャストを活用することで、3ヶ月間でAWS認定資格の学習を完了し、合格することができました。Anker Soundcore Liberty 5 (イヤホン)のような高品質なワイヤレスイヤホンを使うことで、移動中でも快適に学習できます。

継続的な学習習慣の確立については、生成AI時代のエンジニア育成戦略でも詳しく解説しています。

最新技術動向のキャッチアップ

技術ポッドキャストは、書籍よりもタイムリーな情報を提供してくれます。

新しいフレームワークのリリース、セキュリティ脆弱性の発見、業界の動向など、書籍化されるまでに時間がかかる情報を、いち早く知ることができます。

特に海外の技術ポッドキャストは、英語圏の最新動向を直接知ることができる貴重な情報源です。

また、ポッドキャストは複数の視点を提供してくれる点も重要です。

書籍は著者の視点が中心ですが、ポッドキャストでは複数のゲストやホストの議論を通じて、多角的な理解を得られます。

私が担当したプロジェクトでは、新しいアーキテクチャパターンの採用を検討していた際、関連するポッドキャストエピソードを複数チームメンバーで聴き、それをベースにディスカッションを行いました。

この方法により、全員が共通の前提知識を持った状態で議論でき、意思決定の質が向上しました。

受動的学習から能動的理解へ

音声学習は一見「受動的」に見えますが、適切な聴き方をすれば能動的な学習に変えることができます。

ポッドキャストを聴きながらメモを取る、聴き終わった後に要点を整理する、チームメンバーと内容をシェアするといった行動を組み合わせることで、理解度が大幅に向上します。セカンドブレインで紹介されているような知識管理システムと組み合わせることで、学習効果を最大化できます。

また、倍速再生機能を活用することで、時間効率をさらに高めることが可能です。

最初は1.0倍速で聴き、慣れてきたら1.2倍速、1.5倍速と徐々に速度を上げることで、同じ時間でより多くのコンテンツを消化できます。

私自身、通勤時間を活用して週に5〜6本のポッドキャストエピソードを聴いており、年間では250本以上の技術コンテンツに触れることができています。

この習慣により、技術トレンドの変化を早期にキャッチし、チームへの提案に活かすことができるようになりました。

目的別おすすめ技術ポッドキャスト10選

技術ポッドキャストは数多く存在しますが、目的や興味分野に応じて最適なものを選ぶことが重要です。

ここでは、日本語・英語それぞれのおすすめポッドキャストを紹介します。

日本語技術ポッドキャスト

日本語で聴ける技術ポッドキャストは、母語で理解できる分、細かいニュアンスまで把握しやすいというメリットがあります。

backspace.fmは、日本を代表する技術ポッドキャストの1つです。

Web技術を中心に、フロントエンド、バックエンド、インフラまで幅広いトピックを扱っています。

ホストの深い技術知識と、ゲストとの議論が非常に充実しており、1エピソードで多くの学びを得られます。

Rebuildも長寿番組として知られています。

こちらは技術だけでなく、エンジニアのキャリアや働き方、業界動向なども扱っており、技術と文化の両面から学べます。

海外在住のエンジニアがホストを務めているため、グローバルな視点を得られる点も魅力です。

fukabori.fmは、特定の技術トピックを深掘りする形式で、一つのテーマについて詳しく学びたい場合に最適です。

データベース、分散システム、セキュリティなど、各分野のエキスパートをゲストに招き、実践的な知見を共有しています。

私のチームでは、これらのポッドキャストの興味深いエピソードをSlackチャンネルでシェアし合う文化があります。

同じエピソードを複数メンバーが聴くことで、その後のディスカッションが活発になり、チーム全体の技術レベルが向上しました。

英語技術ポッドキャスト

英語のポッドキャストは、最新の技術動向をいち早くキャッチアップできる点が大きな利点です。

Software Engineering Dailyは、毎日更新される圧倒的なコンテンツ量が特徴です。

クラウドインフラ、機械学習、データベース、開発ツールなど、あらゆる技術分野をカバーしており、業界の第一人者へのインタビューが豊富に含まれています。

The Changelogは、オープンソースソフトウェアにフォーカスしたポッドキャストです。

新しいOSSプロジェクトの紹介や、メンテナーへのインタビューを通じて、技術の裏側を知ることができます。

Syntaxは、Web開発に特化したポッドキャストで、React、Vue、Next.jsなどのモダンなフロントエンド技術を中心に扱っています。

2人のホストの掛け合いが軽快で、楽しみながら学べる点が魅力です。

英語のポッドキャストを聴く際のコツは、最初から完璧に理解しようとしないことです。

まずは聴き流しながら、キーワードや話の流れを掴むことから始めましょう。

繰り返し聴くことで、徐々に理解度が向上していきます。Apple AirPods Maxワイヤレスオーバーイヤーヘッドフォンのような高性能なヘッドホンを使うことで、クリアな音質で英語を聴き取りやすくなります。

特化型ポッドキャスト

特定の技術分野に特化したポッドキャストも多数存在します。

AWS Podcastは、AWSの公式ポッドキャストで、新サービスの発表や活用事例を深く知ることができます。

クラウドインフラに携わるエンジニアには必聴の内容です。

Machine Learning Street Talkは、機械学習・AI分野の最新研究を議論するポッドキャストです。

研究者や実務家へのインタビューを通じて、AIの最前線を知ることができます。

Security Nowは、セキュリティに特化したポッドキャストで、最新の脆弱性情報やセキュリティベストプラクティスを学べます。

長寿番組で、アーカイブも豊富です。

自分の専門分野や興味のある領域に特化したポッドキャストを1〜2本定期的に聴くことで、その分野の深い知識を継続的に蓄積できます。

私自身、プロジェクト管理とチーム開発に関するポッドキャストを定期的に聴くことで、マネジメントスキルの向上に役立てています。

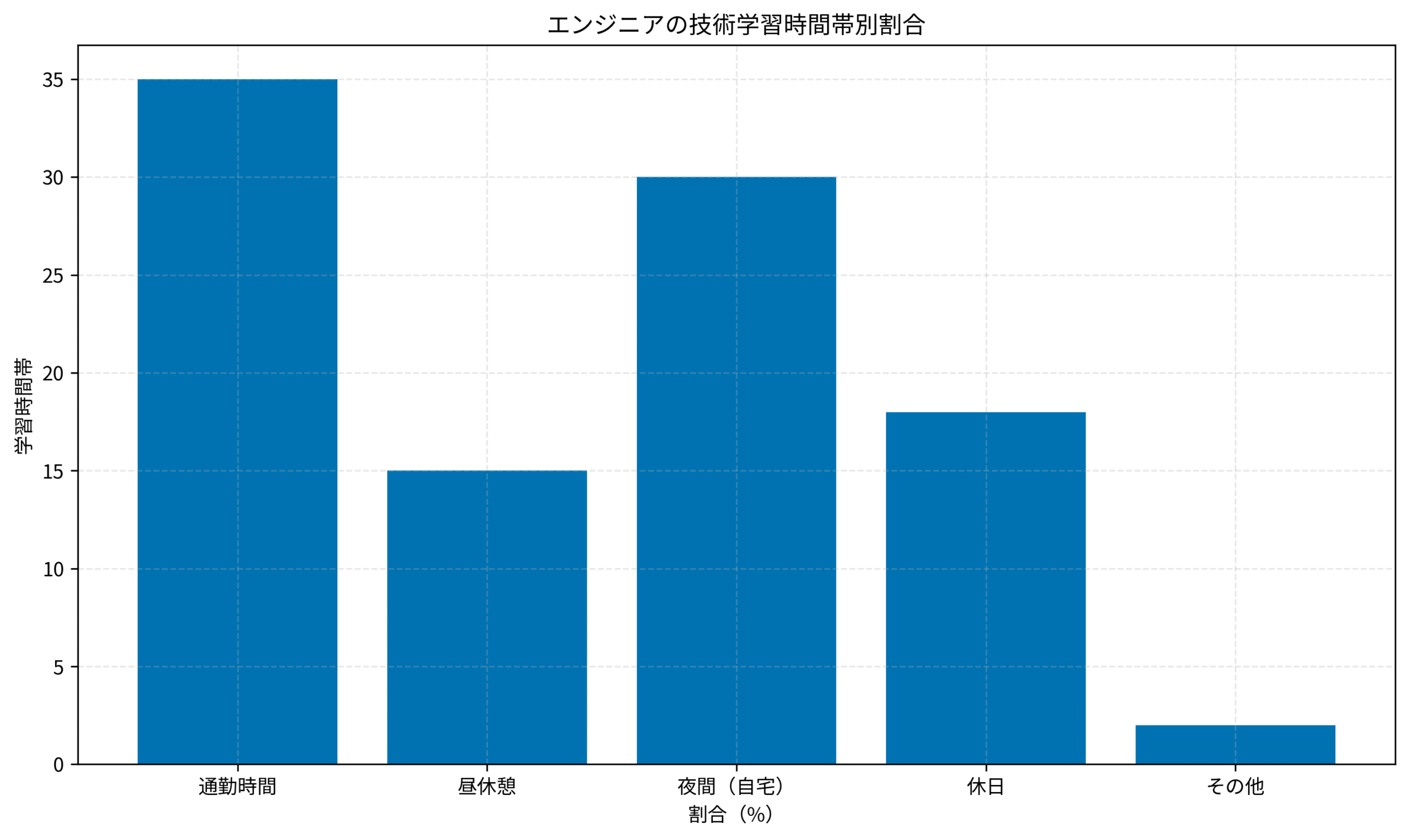

下記のグラフは、エンジニアが技術学習を行う時間帯の割合を示しています。

通勤時間が最も多く35%を占めており、ポッドキャストのような音声学習が効果的であることが分かります。

効果的な聴き方と学習効率を高める実践テクニック

ポッドキャストを「ただ聴く」だけでは、学習効果は限定的です。

ここでは、学習効率を最大化するための具体的なテクニックを紹介します。

アクティブリスニングの実践

アクティブリスニングとは、能動的に内容を理解しようとする聴き方です。

ポッドキャストを聴きながら、重要なポイントや新しい概念が出てきたら、一時停止してメモを取る習慣をつけましょう。

スマートフォンのメモアプリやNotionなどのツールを活用することで、後から見返すことができます。

また、エピソードを聴き終わった後に、5分程度で要点を自分の言葉で要約する習慣も効果的です。

この「アウトプット」のプロセスを挟むことで、理解度が大幅に向上します。

私のチームでは、興味深いポッドキャストエピソードを聴いたメンバーが、週次ミーティングで5分程度のライトニングトーク形式でシェアする取り組みを行っています。

これにより、個人の学習がチーム全体の知識に転化され、組織全体のレベルアップにつながっています。

倍速再生の活用戦略

多くのポッドキャストアプリには倍速再生機能が搭載されています。

最初は通常速度(1.0倍)で聴き、内容や話し方に慣れてきたら徐々に速度を上げていきます。

1.2倍速から始めて、最終的には1.5〜1.8倍速まで上げることで、時間効率を大幅に向上させることができます。

ただし、英語のポッドキャストや専門性の高い内容の場合は、理解を優先して速度を下げることも重要です。

内容を理解できない速度で聴いても学習効果は得られません。

倍速再生に慣れることで、通常の会議や講演が遅く感じられるという副次的な効果もあります。

情報の処理速度が向上し、日常業務でも効率が上がることを実感しています。

学習ノートの作成と整理

ポッドキャストで得た知識を定着させるには、体系的なノート作成が不可欠です。

エピソードごとにノートを作成し、以下の項目を記録します。

エピソードタイトルと配信日、主なトピック(3〜5個)、新しく学んだ概念や用語、実務で活用できそうなアイデア、さらに深掘りしたいポイント、関連リソース(書籍、記事、ツールなど)を整理します。

これらのノートを定期的に見返すことで、知識の定着を促進できます。モレスキン クラシックノート ドット方眼 ラージのような品質の高いノートを使うことで、手書きでの記録も快適に行えます。

また、複数のエピソードで共通するテーマが出てきた場合は、それらを横断的にまとめることで、より深い理解を得られます。

私は月に1回、その月に聴いたポッドキャストの内容を振り返り、テーマごとに整理する時間を設けています。

ポッドキャストアプリの選択

学習効率を高めるには、適切なポッドキャストアプリを選ぶことも重要です。

iOSユーザーであれば、Apple Podcastsが標準的な選択肢ですが、Overcastは倍速再生の音質が優れている点で推奨されます。

Androidユーザーには、Pocket CastsやCastBoxが人気です。

重要な機能として、プレイリスト機能、スリープタイマー、エピソードのダウンロード、クロスプラットフォーム同期などが挙げられます。

これらの機能を活用することで、さまざまなシーンで快適にポッドキャストを聴くことができます。

私は通勤時間用、運動中用、作業中用など、シーン別にプレイリストを作成しています。

通勤時間は集中して聴けるので高度な技術的内容、運動中はリラックスして聴ける雑談系、作業中はBGM的に流せる軽めの内容と、使い分けることで学習効率を高めています。

チーム学習文化としてのポッドキャスト活用法

ポッドキャストは個人の学習ツールとしてだけでなく、チーム全体の学習文化を醸成するツールとしても活用できます。

ここでは、組織的な活用方法を紹介します。

ポッドキャストシェア文化の構築

チーム内でポッドキャストをシェアする文化を作ることで、集合知を形成できます。

Slackやチャットツールに「#podcast」のような専用チャンネルを作成し、メンバーが興味深いエピソードを自由にシェアできる環境を整えます。

シェアする際は、簡単な要約や「なぜおすすめなのか」というコメントを添えることで、他のメンバーが聴くかどうかを判断しやすくなります。

私のチームでは、週に1回「ポッドキャストレビュー」の時間を15分設けています。

その週に聴いたポッドキャストの中で特に良かったものを1人1〜2分で紹介し合います。

この取り組みにより、個人では気づかなかった良質なコンテンツに出会える機会が増えました。

また、同じエピソードを複数人で聴いた後にディスカッションする「ポッドキャストクラブ」のような活動も効果的です。

月に1回、特定のエピソードを事前課題として全員で聴き、ミーティングで議論することで、多角的な視点を得られます。

オンボーディングへの活用

新しいメンバーが入社した際、ポッドキャストをオンボーディング教材として活用できます。

チームで使用している技術スタックや開発手法に関連するポッドキャストエピソードをキュレーションし、「最初の1ヶ月で聴いてほしいエピソード10選」のようなプレイリストを作成します。

これにより、新メンバーは通勤時間などを活用して自主的に学習を進められます。

また、チームの開発文化や価値観を理解してもらうために、エンジニアリング文化を扱ったポッドキャストも推奨リストに含めると良いでしょう。

技術だけでなく、チームワークやコミュニケーションについても学べる内容を組み合わせることで、よりスムーズなオンボーディングが実現します。

私が担当したプロジェクトでは、新メンバーのオンボーディングにポッドキャストを活用したところ、技術キャッチアップの期間が平均で2週間短縮されました。

新メンバーからも「通勤時間を有効活用できた」「チームの技術選定の背景を理解できた」というポジティブなフィードバックを得ています。

オンボーディング全般については、エンジニアリングマネージャー転身ガイドでも詳細な手順を紹介しています。

知識共有セッションの素材として

社内の勉強会やLT(ライトニングトーク)の素材として、ポッドキャストを活用する方法もあります。

興味深いポッドキャストエピソードを聴いた後、その内容を10〜15分のプレゼンテーションにまとめてチームにシェアします。

元のポッドキャストが1時間の内容でも、要点を抽出して短時間で共有することで、多くのメンバーに効率的に情報を届けられます。

また、ポッドキャストで扱われていた技術や手法を実際にチームのプロジェクトで試してみて、その結果を報告するという活動も効果的です。

「ポッドキャストで学んだことを実践する」というサイクルを回すことで、学習が単なる知識の吸収で終わらず、実務スキルの向上につながります。

私のチームでは、四半期ごとに「ポッドキャストLT大会」を開催しています。

各メンバーが印象に残ったエピソードを5分で紹介し、それをベースにチーム全体でディスカッションを行います。

この活動により、チーム全体の技術的視野が広がり、新しい取り組みへのチャレンジ意欲も高まっています。

チーム全体の生産性向上については、GPT-4カスタム指示で開発効率3倍でも実践的な手法を紹介しています。

ポッドキャスト配信ツールと技術情報発信の始め方

ポッドキャストを聴くだけでなく、自分で配信することも技術力向上に役立ちます。

ここでは、技術ポッドキャストを始めるための実践的な情報を提供します。

ポッドキャスト配信の技術的準備

ポッドキャスト配信を始めるには、最低限の機材とツールが必要です。

録音機材としては、USBマイクが最も手軽です。Logicool G Blue Yeti ゲーミングマイク BM400BKのような定番のUSBマイクを使えば、十分な音質で録音できます。

初期投資を抑えたい場合は、スマートフォンの内蔵マイクやAnker Soundcore Liberty 5 (イヤホン)のようなイヤホンマイクでも開始可能です。

録音・編集ソフトは、無料のツールでも十分です。

macOSではGarageBandが標準搭載されており、直感的に操作できます。

WindowsやLinuxではAudacityが無料で利用でき、基本的な編集機能が揃っています。

配信プラットフォームとしては、Anchor(Spotifyが運営)が最も手軽です。

無料で利用でき、録音から配信まで一貫して行えます。

また、Apple Podcasts、Spotify、Google Podcastsなど、主要なプラットフォームに自動的に配信される点も便利です。

私が技術ポッドキャストを始めた際は、まずAnchorとUSBマイクだけで開始し、徐々に機材をアップグレードしていきました。

最初から完璧を目指さず、「まず始めてみる」ことが重要です。

コンテンツ企画と継続のコツ

ポッドキャストを継続するには、無理のない企画が重要です。

最初から毎週配信を目指すのではなく、月1回や隔週など、現実的なペースで始めましょう。

また、1エピソードの長さも15〜30分程度から始めることをおすすめします。

コンテンツの企画としては、以下のようなパターンが続けやすいです。

学んだ技術の解説、プロジェクトの振り返り、技術書の要約と感想、最近のニュースや動向の解説、ゲストを招いた対談などが考えられます。

特に、自分が学習したことをアウトプットする形式は、学習効果を高めつつコンテンツも作成できるため、一石二鳥です。

「教えることで学ぶ」というアプローチは、自分の理解度を深める最良の方法の1つです。

私は月に1回、その月に学んだ技術や読んだ技術書をまとめる形式でポッドキャストを配信しています。

この活動により、自分の学習内容を整理する機会になるだけでなく、リスナーからのフィードバックを通じて新たな視点を得ることもできています。

配信を通じて得られるメリット

ポッドキャスト配信は、技術者としての成長に多くのメリットをもたらします。

まず、アウトプット習慣が身につきます。

定期的に配信するためには、継続的にインプットとアウトプットを繰り返す必要があり、これが学習サイクルを強化します。

また、コミュニケーション能力も向上します。

技術的な内容を分かりやすく言語化する訓練は、日常の業務でのコミュニケーションにも良い影響を与えます。

さらに、ネットワーク構築の機会にもなります。

ポッドキャストを通じて、同じ分野に興味を持つエンジニアとつながり、情報交換や協業の機会が生まれることもあります。

私がポッドキャストを始めて最も良かったのは、自分の考えを整理する習慣が身についた点です。

話す内容を事前に構成を考えることで、論理的思考力が鍛えられ、会議やプレゼンテーションの質も向上しました。Time Timer MOD 60分 視覚タイマーのようなタイマーを使って、録音時間を管理することで、簡潔に話す訓練にもなります。

まとめ

本記事では、技術ポッドキャストを活用した効率的な学習方法について解説しました。

通勤時間や移動時間を学習時間に変えることで、年間300時間以上の学習時間を確保できることを示しました。

日本語・英語のおすすめポッドキャストを紹介し、目的に応じた選び方を提案しました。

アクティブリスニング、倍速再生、学習ノート作成など、学習効率を高める具体的なテクニックを紹介しました。

チーム学習文化としてポッドキャストを活用する方法や、自分で配信を始めるための実践的な情報も提供しました。

実務では、個人の学習習慣を確立するだけでなく、チーム全体での知識共有の仕組みを構築することが重要です。

ポッドキャストをシェアし合い、ディスカッションする文化を作ることで、組織全体の技術レベルが向上します。

まずは通勤時間に1つポッドキャストを聴くことから始めてみましょう。

継続することで、確実に技術的な視野が広がり、エンジニアとしての成長につながります。