お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「チームの技術力を上げたいけど、メンバーのキャリアも大切にしたい」

「育成に時間をかけすぎて、プロジェクトが遅れてしまう」

「個人の成長とチームの成果、どちらを優先すべきか悩む」

テックリードとして、こんな葛藤を抱えていませんか?

私もPjMとして複数のプロジェクトに関わる中で、技術力向上とキャリア支援の両立に何度も悩んできました。

短期的な成果を求めるとメンバーの成長機会が減り、長期的な育成に注力するとプロジェクトの進捗が遅れる。

この二律背反をどう乗り越えるかが、テックリードの腕の見せどころです。

実は、この問題には「どちらかを選ぶ」のではなく「両方を同時に実現する」フレームワークが存在します。

私が実践してきた中で、最も効果的だったのは「成長機会をプロジェクトに組み込む」という発想の転換でした。

今回は、チームの技術力向上とメンバーのキャリア支援を両立させるための具体的な戦略と、現場で使えるフレームワークをお伝えします。

テックリードが直面する二律背反の構造

テックリードの役割は、技術的な意思決定とチームの成長支援の両方を担うことです。

しかし、この2つの目標は一見すると矛盾しています。

プロジェクトの納期を守るためには、経験豊富なメンバーに重要なタスクを任せるのが最も確実です。

一方で、メンバーの成長を促すには、あえて難しいタスクにチャレンジさせる必要があります。

私が以前担当したプロジェクトでは、この矛盾に直面しました。

新しいマイクロサービスアーキテクチャへの移行プロジェクトで、経験の浅いメンバーに設計を任せたところ、レビューに想定以上の時間がかかり、スケジュールが2週間遅れてしまったのです。

しかし、そのメンバーは後に別プロジェクトで設計リーダーとして活躍し、チーム全体の技術力底上げに貢献しました。

この経験から、短期的な遅れと長期的な成長のバランスをどう取るかが重要だと学びました。

多くのテックリードが陥る罠は、「今回は納期優先、次回は育成優先」と場当たり的に判断してしまうことです。

これでは、常に納期に追われて育成の機会が後回しになるか、逆に育成ばかりに時間を使ってプロジェクトが破綻するかのどちらかになります。

必要なのは、プロジェクトの進行と育成を構造的に両立させる仕組みです。

プロジェクトマネージャーへのキャリアパス:開発者から管理職への移行戦略と必要スキルでも触れましたが、マネジメント層に求められるのは「短期と長期の最適化を同時に実現する視点」です。

テックリードも同様に、目の前のタスクとチームの将来を同時に見据える必要があります。

この二律背反を解消するカギは、「成長機会をプロジェクトのタスクに組み込む設計」にあります。エンジニアのためのマネジメントキャリアパス

育成を「プロジェクトとは別の活動」と捉えるのではなく、「プロジェクトを通じて自然に成長する仕組み」を作ることで、両立が可能になります。

成長支援フレームワーク:3層モデルの全体像

私が実践している成長支援フレームワークは、「タスク設計層」「フィードバック層」「キャリアパス層」の3層で構成されています。

この3層を連動させることで、日々のタスクが自然にメンバーの成長につながり、かつプロジェクトの成果も最大化できます。

第1層:タスク設計層では、プロジェクトのタスクを「現在のスキルで確実にこなせるもの」「少し背伸びすれば達成できるもの」「将来のために学ぶべきもの」の3種類に分類します。

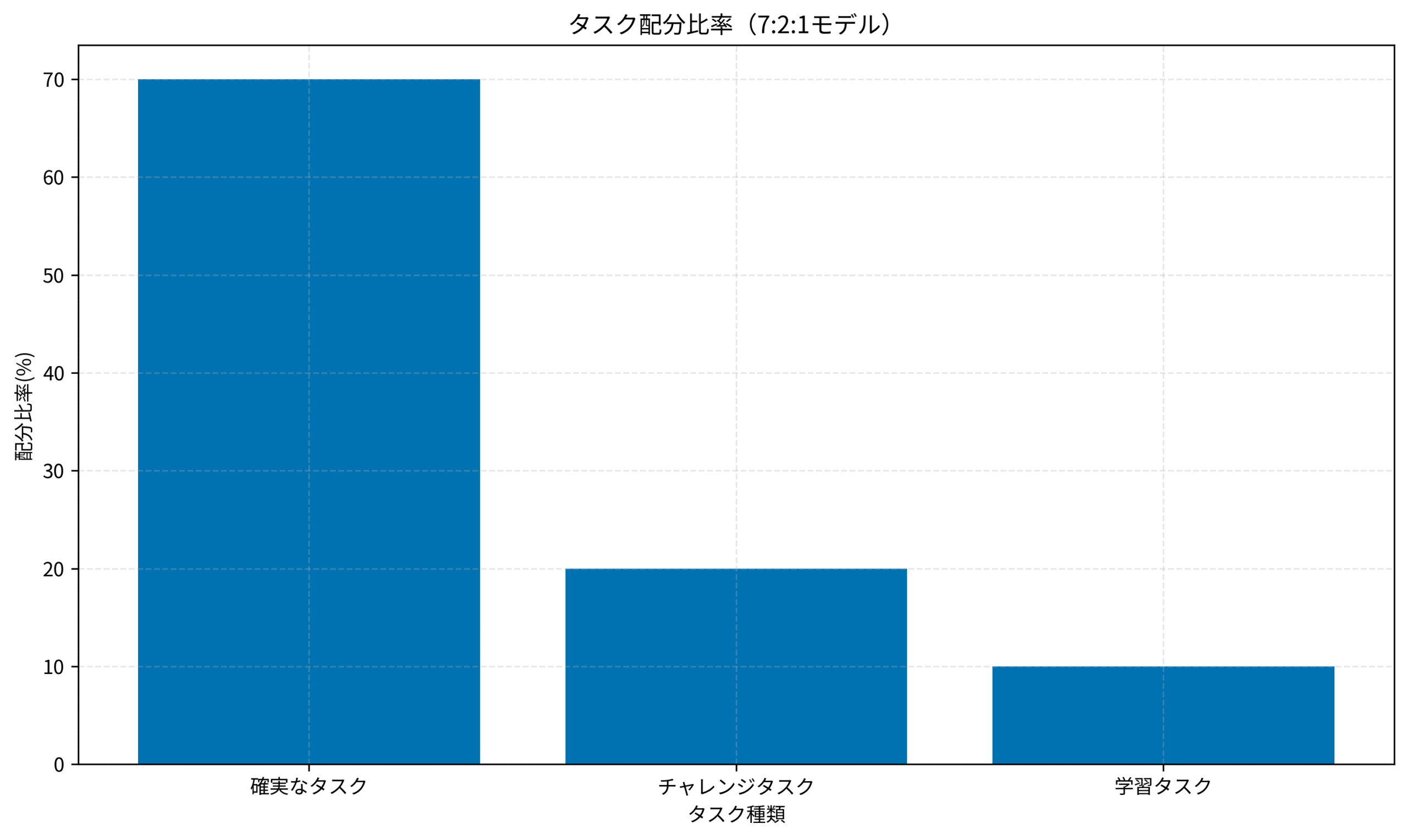

メンバーごとに、この3種類のタスクを7:2:1の比率で割り当てることで、プロジェクトの安定性を保ちながら成長機会を提供できます。

7割の確実なタスクでプロジェクトの進捗を担保し、2割のチャレンジタスクで成長を促し1割の学習タスクで将来への投資を行うイメージです。

第2層:フィードバック層では、タスクの成果に対して「技術的な改善点」と「キャリア的な意味づけ」の両方をフィードバックします。

単に「ここを直してください」ではなく、「この経験は将来こういう場面で活きます」と伝えることで、メンバーのモチベーションと学習効果が大きく変わります。

技術者の市場価値を可視化する:スキル棚卸しから高単価案件獲得までの戦略的キャリア設計でも解説していますが、自分のスキルがどう市場価値につながるかを理解することは、エンジニアの成長意欲を高める重要な要素です。

第3層:キャリアパス層では、四半期ごとにメンバーと1on1を行い、「今のプロジェクトでの経験が、どのキャリアパスにつながるか」を一緒に整理します。

例えば、「今回のマイクロサービス設計の経験は、将来アーキテクトを目指すなら必須のスキルです」といった具合に、目の前のタスクと長期的なキャリアを結びつけます。Team Geek ―Googleのギークたちはいかにしてチームを作るのか

この対話を通じて、メンバーは自分の成長を実感し、チームへのコミットメントも高まります。

実践例:新規APIプロジェクトでの適用

このフレームワークを実際に適用した事例をご紹介します。

あるプロジェクトで、レガシーシステムのREST API化を3ヶ月で完了させる必要がありました。

チームは5名で、うち2名が新卒2年目、1名が中途入社1年目という構成でした。

タスク設計層の適用では、まずAPI設計を経験豊富なメンバーが担当し、実装を3つのレベルに分けました。

シンプルなCRUD操作は新卒メンバーに、複雑なビジネスロジックを含むAPIは中堅メンバーに、認証・認可の仕組みは私がペアプログラミングで一緒に実装しました。

この配分により、プロジェクトの進捗を維持しながら、各メンバーが自分のレベルに合ったチャレンジができました。

フィードバック層の適用では、コードレビューの際に技術的な指摘だけでなく、「このエラーハンドリングの実装は、本番運用で障害対応する際に重要になります」といった実務的な意味づけを加えました。

また、週次の振り返りで「今週学んだことが、将来どんな場面で役立つか」をメンバー自身に言語化してもらいました。

ITエンジニア転職の職務経歴書で差をつける:技術力を可視化する実績整理とアピール戦略でも触れていますが、自分の経験を言語化する習慣は、キャリア形成において非常に重要です。

キャリアパス層の適用では、プロジェクト開始時に各メンバーと1on1を行い、「このプロジェクトで何を学びたいか」「3年後にどんなエンジニアになりたいか」をヒアリングしました。

新卒メンバーの1人は「将来フルスタックエンジニアになりたい」と話していたので、フロントエンドとの連携部分を意識的に任せるようにしました。チーム・ジャーニー

結果として、プロジェクトは予定通り完了し、メンバー全員が「成長を実感できた」とフィードバックしてくれました。

実践ステップ:明日から始める習慣化の仕組み

このフレームワークを自分のチームに導入するための、具体的なステップをご紹介します。

いきなり全てを実践するのではなく、小さく始めて徐々に拡大していくアプローチが成功の鍵です。

ステップ1:タスク分類の可視化(1週間で開始)

まず、次のスプリントまたは次の週のタスクを、「確実」「チャレンジ」「学習」の3種類に分類してみてください。

スプレッドシートやNotionなどで、各タスクにラベルを付けるだけで構いません。

この可視化により、「今のチームは確実なタスクばかりで成長機会が少ない」「逆にチャレンジタスクが多すぎてリスクが高い」といった偏りが見えてきます。

ステップ2:フィードバックの型を作る(2週間で定着)

コードレビューやタスクレビューの際に、「技術的な指摘」と「キャリア的な意味づけ」の両方を含めるテンプレートを作ります。

例えば、「このリファクタリングは良いですね。保守性が上がります(技術的)。将来大規模システムを担当する際に、この視点は必須です(キャリア的)」といった具合です。

最初は意識的にテンプレートを使い、2週間ほどで自然に両方の視点でフィードバックできるようになります。

ステップ3:1on1でキャリアパスを描く(月次で実施)

月に1回、各メンバーと30分の1on1を設定し、「今月の学びが将来どう活きるか」を一緒に整理します。

フリーランスエンジニアが年収を最大化するための案件選定と単価交渉戦略でも触れていますが、自分のスキルを市場価値の観点で整理することは、キャリア形成において極めて重要です。

この対話を通じて、メンバーは自分の成長を実感し、次の学習目標も明確になります。

ステップ4:チーム全体で振り返る(四半期ごと)

四半期ごとに、チーム全体で「どんな成長があったか」「次の四半期で何にチャレンジするか」を共有する場を設けます。アジャイルサムライ

個人の成長をチーム全体で祝福することで、学習する文化が根付きます。

また、他のメンバーの成長事例を聞くことで、「自分も挑戦してみよう」という意欲が生まれます。

おすすめエージェント・キャリア支援サービス

テックリードとしてのキャリアをさらに発展させたい方には、専門的なキャリア支援サービスの活用もおすすめです。

特に、技術力とマネジメント力を両立させたい方には、ITエンジニアのための転職エージェント【TechClipsエージェント】や自分らしく働けるエンジニア転職を目指すなら【strategy career】が役立ちます。

技術リーダー向けポジションに強みを持ち、技術とマネジメントの両方を評価する企業とのマッチングに定評があります。

これらのサービスを活用しながら、プロジェクトマネージャーへのキャリアパス:開発者から管理職への移行戦略と必要スキルも参考に、自分のキャリアビジョンを明確にし、次のステップを見据えた行動を始めてみてください。

まとめ

テックリードが直面する「チームの技術力向上」と「メンバーのキャリア支援」の二律背反は、成長機会をプロジェクトに組み込むことで解消できます。

タスク設計層・フィードバック層・キャリアパス層の3層モデルを連動させることで、日々の業務が自然にメンバーの成長につながり、プロジェクトの成果も最大化されます。

短期的には、メンバーのモチベーション向上とタスクの質の改善が実感できます。

中期的には、チーム全体の技術力が底上げされ、難しいタスクにも対応できるようになります。

長期的には、メンバーが自律的に学習し成長する文化が根付き、テックリードの負担も軽減されます。

最も重要なのは、「育成はプロジェクトとは別の活動」という固定観念を捨て、「プロジェクトを通じて成長する仕組み」を設計することです。

小さく始めて、徐々に拡大していくアプローチで、あなたのチームにも成長支援フレームワークを導入してみてください。