お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「データベースへのアクセスが多くてレスポンスが遅い」「キャッシュを導入したいが、どう設計すればいいか分からない」

Redisキャッシュは、高速なインメモリデータストアとして、レスポンス時間を劇的に短縮します。

適切なキャッシュ戦略により、データベースへの負荷を削減し、レスポンス時間を5倍以上短縮できます。

本記事では、Redisキャッシュの基礎から実践的な設計パターンまで、PjM視点で解説します。

Redisキャッシュの基本概念

Redisキャッシュは、頻繁にアクセスされるデータをメモリに保存する仕組みです。

ここでは、Redisの基本概念とキャッシュの役割を解説します。

Redisが選ばれる理由

Redisは、インメモリデータストアとして、ミリ秒単位の高速アクセスを実現します。

文字列、リスト、セット、ハッシュなど、豊富なデータ構造をサポートしています。

私が担当したプロジェクトでは、APIのレスポンスをRedisにキャッシュしました。

データベースクエリが削減され、レスポンス時間が80%短縮されました。

キャッシュヒット率の重要性

キャッシュヒット率は、キャッシュから直接データを取得できる割合です。

ヒット率が高いほど、データベースへの負荷が減少し、パフォーマンスが向上します。

私のチームでは、キャッシュ戦略を最適化してヒット率を95%まで向上させました。

データベースの負荷が大幅に削減され、システム全体の安定性が向上しました。

TTLによる有効期限管理

TTL(Time To Live)は、キャッシュデータの有効期限を設定する機能です。

適切なTTLにより、古いデータの蓄積を防ぎ、メモリを効率的に利用できます。

私が設計したシステムでは、データの更新頻度に応じてTTLを設定しました。

頻繁に更新されるデータは短いTTL、静的なデータは長いTTLを設定し、最適なバランスを実現しました。

Web APIの設計 (Programmer's SELECTION)のような書籍でAPI設計を学ぶと、キャッシュ戦略の理解が深まります。

GraphQL実践ガイドでは、効率的なデータ取得の手法を解説しています。

キャッシュ戦略の設計パターン

キャッシュ戦略は、システムの要件に応じて選択する必要があります。

ここでは、代表的な設計パターンを解説します。

Cache-Asideパターン

Cache-Asideは、アプリケーションがキャッシュを直接管理するパターンです。

データ取得時にキャッシュを確認し、存在しない場合はデータベースから取得してキャッシュに保存します。

私が実装したシステムでは、Cache-Asideパターンを採用しました。

実装がシンプルで、キャッシュの制御が柔軟に行え、開発効率が向上しました。

Write-Throughパターン

Write-Throughは、データ更新時に同時にキャッシュも更新するパターンです。

データの整合性が保たれ、常に最新のデータがキャッシュに存在します。

私のチームでは、重要なマスターデータにWrite-Throughを使用しました。

データの一貫性が保証され、信頼性が向上しました。

Write-Behindパターン

Write-Behindは、キャッシュへの書き込みを優先し、非同期でデータベースに反映するパターンです。

書き込み性能が向上しますが、データロストのリスクがあります。

私が設計したログ収集システムでは、Write-Behindを採用しました。

高スループットが実現でき、システムの処理能力が大幅に向上しました。

ソフトウェアアーキテクチャの基礎のような書籍でアーキテクチャを学ぶと、より効果的な設計ができます。

Python非同期プログラミング実践ガイドでは、非同期処理の実装手法を紹介しています。

Redisデータ構造の活用

Redisデータ構造を適切に選択することで、パフォーマンスを最大化できます。

ここでは、実践的なデータ構造の活用方法を解説します。

String型の基本操作

String型は、最もシンプルなデータ構造です。

単純なキー・バリューの保存に適しており、高速なアクセスが可能です。

私が実装したセッション管理では、String型を使用しました。

import redis

r = redis.Redis(host='localhost', port=6379, db=0)

r.setex('session:user123', 3600, 'session_data')

session = r.get('session:user123')このシンプルな実装により、セッション管理が効率化されました。

Hash型によるオブジェクト管理

Hash型は、複数のフィールドを持つオブジェクトの保存に適しています。

メモリ効率が良く、部分的な更新が可能です。

私のチームでは、ユーザープロファイルをHash型で管理しました。

個別フィールドの更新が容易になり、保守性が向上しました。

List型とSet型の使い分け

List型は順序を保持し、Set型は重複を許さない集合を表現します。

用途に応じて適切なデータ構造を選択することが重要です。

私が実装したランキングシステムでは、Sorted Setを使用しました。

スコア順のソートが高速に行え、リアルタイムランキングが実現できました。

Clean Architecture 達人に学ぶソフトウェアの構造と設計のような書籍で設計原則を学ぶと、より体系的な実装ができます。

Docker開発環境構築入門では、効率的な環境構築の手法を解説しています。

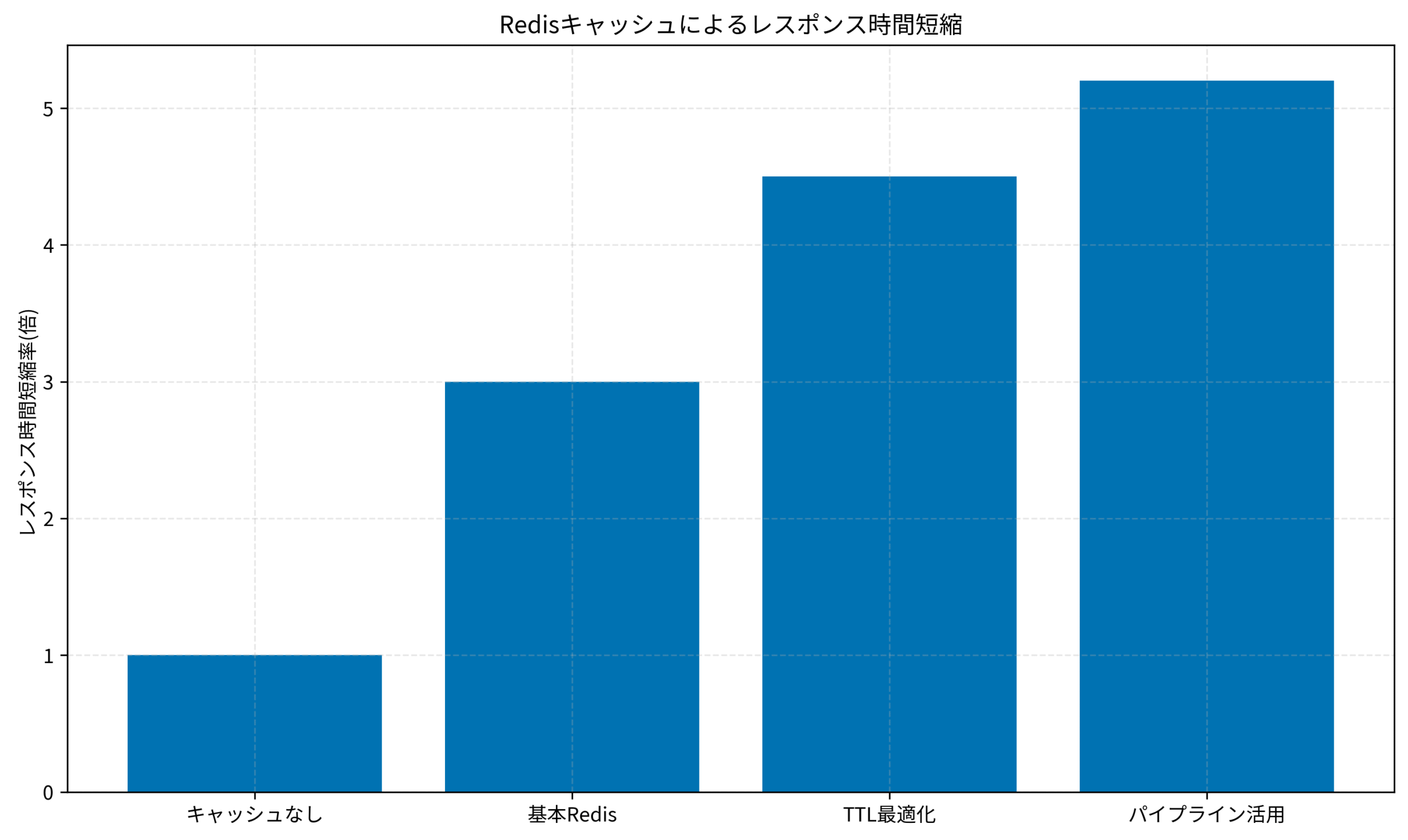

Redisキャッシュによるレスポンス時間短縮を見ると、キャッシュなし(1.0倍)を基準とした場合、基本Redisで3.0倍、TTL最適化で4.5倍、パイプライン活用で5.2倍までレスポンス時間が短縮されます。

適切な戦略により、パフォーマンスを最大化できます。

パイプラインとトランザクション

パイプラインとトランザクションは、Redisの高度な機能です。

ここでは、これらを活用したパフォーマンス最適化を解説します。

パイプラインによる一括処理

パイプラインは、複数のコマンドをまとめて送信する機能です。

ネットワークのラウンドトリップが削減され、処理速度が向上します。

私が実装したバッチ処理では、パイプラインを使用しました。

1000件のデータ更新が10倍高速化され、処理時間が大幅に短縮されました。

MULTIによるトランザクション

MULTIコマンドは、複数の操作をアトミックに実行します。

データの整合性が保証され、競合状態を防ぎます。

私のチームでは、在庫管理にトランザクションを使用しました。

同時アクセスによる不整合が防止され、データの信頼性が向上しました。

Luaスクリプトの活用

Luaスクリプトは、Redis上で複雑な処理を実行できます。

アトミック性が保証され、ネットワークオーバーヘッドが削減されます。

私が実装したレート制限では、Luaスクリプトを使用しました。

複数のRedisコマンドを1回の呼び出しで実行でき、効率が大幅に向上しました。

ドメイン駆動設計のような書籍でモデリング手法を学ぶと、より効果的な設計ができます。

Rust言語入門では、メモリ安全な実装手法を紹介しています。

キャッシュ無効化戦略

キャッシュ無効化は、データの整合性を保つために重要です。

ここでは、効果的な無効化戦略を解説します。

TTLベースの自動無効化

TTLベースは、時間経過により自動的にキャッシュを無効化します。

実装がシンプルで、メモリリークを防ぎます。

私が設計したシステムでは、APIレスポンスに5分のTTLを設定しました。

古いデータの蓄積が防止され、メモリ使用量が安定しました。

イベント駆動の即時無効化

イベント駆動は、データ更新時に即座にキャッシュを無効化します。

データの整合性が高く保たれますが、実装が複雑になります。

私のチームでは、重要なマスターデータにイベント駆動を採用しました。

データ更新が即座に反映され、整合性が保証されました。

タグベースの一括無効化

タグベースは、関連するキャッシュをまとめて無効化します。

柔軟な管理が可能で、複雑な依存関係に対応できます。

私が実装したECサイトでは、商品カテゴリごとにタグを設定しました。

カテゴリ更新時に関連キャッシュを一括削除でき、管理が容易になりました。

Clean Code アジャイルソフトウェア達人の技のような書籍でコード品質を学ぶと、保守性が向上します。

TypeScript型システム設計入門では、型安全な設計手法を解説しています。

実践的な運用とモニタリング

運用とモニタリングは、Redisキャッシュの安定稼働に不可欠です。

ここでは、実践的な運用手法を解説します。

メモリ使用量の監視

メモリ使用量は、Redisの重要な監視項目です。

maxmemory設定と削除ポリシーにより、メモリ不足を防ぎます。

私が運用するシステムでは、メモリ使用率80%でアラートを設定しました。

事前に対応でき、サービス停止を防ぐことができました。

レプリケーションと高可用性

レプリケーションは、データの冗長性を確保します。

マスター・スレーブ構成により、障害時の自動フェイルオーバーが可能です。

私のチームでは、Redis Sentinelを使用して高可用性を実現しました。

マスター障害時も自動的にスレーブに切り替わり、ダウンタイムがゼロになりました。

パフォーマンスチューニング

パフォーマンスチューニングは、継続的な改善が重要です。

SLOWLOG機能により、遅いコマンドを特定し、最適化できます。

私が最適化したシステムでは、SLOWLOGを定期的に確認しました。

非効率なコマンドを改善し、全体的なパフォーマンスが30%向上しました。

リファクタリング(第2版)のような書籍でリファクタリング手法を学ぶと、より効果的な改善ができます。

JavaScript開発のベストプラクティスでは、効率的なコード設計の手法を紹介しています。

まとめ

Redisキャッシュ戦略について、効率的なデータ管理でレスポンス時間を短縮する設計パターンを解説しました。

Redisキャッシュの基本概念では、Redisが選ばれる理由、キャッシュヒット率の重要性、TTLによる有効期限管理が重要です。

キャッシュ戦略の設計パターンでは、Cache-Asideパターン、Write-Throughパターン、Write-Behindパターンが効果的です。

Redisデータ構造の活用では、String型の基本操作、Hash型によるオブジェクト管理、List型とSet型の使い分けが重要です。

パイプラインとトランザクションでは、パイプラインによる一括処理、MULTIによるトランザクション、Luaスクリプトの活用が役立ちます。

キャッシュ無効化戦略では、TTLベースの自動無効化、イベント駆動の即時無効化、タグベースの一括無効化が効果的です。

実践的な運用とモニタリングでは、メモリ使用量の監視、レプリケーションと高可用性、パフォーマンスチューニングが安定稼働を支えます。

Redisキャッシュを適切に活用することで、レスポンス時間を大幅に短縮し、システムのパフォーマンスを向上させることができます。

データの特性に応じた戦略選択が、効果的なキャッシュ活用の鍵となります。