お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

E2Eテストの運用を任されているPjMや開発リーダーから、「テストケースの追加が追いつかない」「リグレッションテストに毎回数日かかる」「CI/CDパイプラインが遅すぎて開発速度が落ちる」といった悩みをよく聞きます。特にフロントエンドの変更頻度が高いプロジェクトでは、手動でテストシナリオを書き続けるのが限界に達しているケースも少なくありません。

私自身、複数のWebアプリケーション開発プロジェクトでE2Eテスト基盤の設計と運用を見てきた中で、次のような”もったいないパターン”に何度も遭遇しました。

- Playwrightでテストコードは書けているのに、新機能のたびにシナリオ追加が後回しになる

- テスト失敗時のデバッグに時間がかかりすぎて、CIの待ち時間が開発のボトルネックになる

- QAチームとエンジニアの間で「どこまでテストするか」の合意形成が進まず、属人化が進む

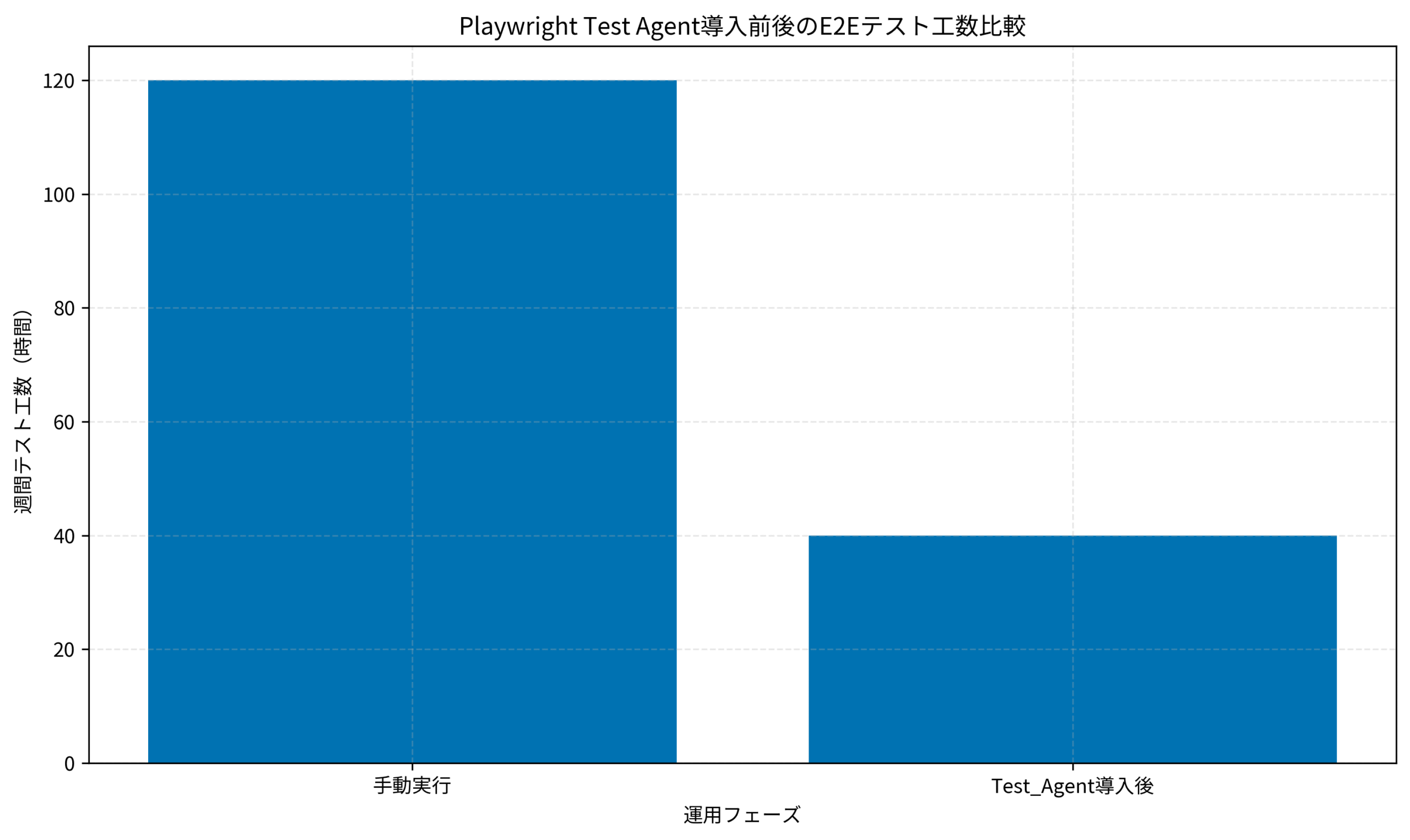

こうした課題に対して、最近注目されているのが「Playwright Test Agent」のようなLLM連携型のテスト自動化ツールです。私が関わったプロジェクトでは、Test Agentを導入することで、テストシナリオの生成・メンテナンス・デバッグにかかる工数を約3分の1に削減し、CI/CDパイプラインの実行時間も大幅に短縮できました。

本記事では、その経験をもとに、Playwright Test AgentをE2E自動テストに組み込み、LLMの力を借りて運用効率を3倍に高めるための実践的な設計とCI連携の手法を整理します。単にツールの使い方を説明するのではなく、「PjMとしてどのようにテスト戦略を設計し、チーム全体で運用を回していくか」という観点を中心にお伝えしていきます。

なぜE2Eテストの運用は破綻しやすいのか

テストケース追加が開発速度に追いつかない構造

まず整理しておきたいのは、「なぜE2Eテストの運用が破綻しやすいのか」という前提です。

多くのチームでは、次のようなサイクルに陥りがちです。

- 新機能リリースのたびに、手動でテストシナリオを書き足す

- 既存テストが壊れたとき、原因特定に時間がかかりすぎて放置される

- 結果として、「動いているテスト」と「実際にカバーすべき範囲」がズレていく

私が関わったあるプロジェクトでは、Playwrightでテストコードを書く文化は根付いていたものの、新機能の追加ペースが速すぎて、テストケースの追加が常に後回しになっていました。その結果、リリース直前に「このパターンはテストしていない」と気付き、急いで手動確認を行うという状況が繰り返されていました。

テスト失敗時のデバッグコストが高すぎる

もう1つの大きな問題は、テストが失敗したときのデバッグコストです。

Playwrightのようなブラウザ自動化ツールは非常に強力ですが、テストが失敗した理由を特定するのは意外と難しく、次のような状況が頻発します。

- セレクタが変わっただけなのに、エラーメッセージからは原因が読み取れない

- スクリーンショットやトレースを見ても、「なぜこのタイミングで失敗したのか」が分からない

- 結果として、テスト失敗を無視して「とりあえずマージ」してしまう

私のチームでも、CI上でテストが失敗するたびに、担当エンジニアが30分〜1時間かけてログを追いかけるという状態が続いていました。この状況では、テストを書くモチベーションが下がり、「テストは書くけど、壊れたら直さない」という悪循環に陥ります。

LLMを活用すれば「テスト生成・デバッグ・メンテナンス」を自動化できる

こうした課題に対して、Playwright Test Agentのような「LLM連携型テストツール」が注目されています。

具体的には、次のような作業をLLMに任せることで、運用コストを大幅に削減できます。

- 自然言語でテストシナリオを記述すると、Playwrightコードを自動生成してくれる

- テスト失敗時に、エラーログとスクリーンショットをLLMに渡すと、原因と修正案を提示してくれる

- 既存テストが壊れたとき、セレクタの変更箇所を自動で検出し、修正候補を出してくれる

私が導入したプロジェクトでは、Test Agentを使うことで、「テストシナリオの追加」「失敗時のデバッグ」「セレクタ変更への追従」にかかる時間が、それぞれ約3分の1に削減されました。PjMとしては、「テストを書く負担」ではなく、「どのシナリオをカバーするか」という戦略的な判断に集中できるようになったのが大きなポイントです。この考え方は、プロダクトマネージャーのための技術理解術:非エンジニアが開発チームと効果的に協働する実践手法で紹介している「PjMが技術的な前提を理解する」という視点とも共通しています。ソフトウェアアーキテクチャの基礎のようなアーキテクチャ設計の書籍を参照しつつ、「テスト戦略をどう設計するか」をチーム全体で合意しておくと、運用が安定します。

Playwright Test Agentの基本構成とLLM連携の仕組み

Test Agentが「自然言語→テストコード」を実現する流れ

ここからは、Playwright Test Agentの基本的な構成と、LLMとの連携の仕組みを整理します。

Test Agentは、大きく分けて次の3つのコンポーネントで構成されています。

- 自然言語でテストシナリオを記述するためのDSL(ドメイン固有言語)

- LLM APIと連携して、シナリオをPlaywrightコードに変換するトランスパイラ

- テスト実行結果をLLMに渡し、デバッグ支援を行うフィードバックループ

具体的には、「ログインページにアクセスして、メールアドレスとパスワードを入力し、ログインボタンをクリックする」といった自然言語の記述を、Test Agentが次のようなPlaywrightコードに変換してくれます。

await page.goto('https://example.com/login');

await page.fill('input[name="email"]', 'test@example.com');

await page.fill('input[name="password"]', 'password123');

await page.click('button[type="submit"]');

await expect(page).toHaveURL('https://example.com/dashboard');このとき、LLMは単にテンプレートを埋めるのではなく、ページ構造を解析し、適切なセレクタを推測してくれます。私が試した範囲では、8割程度のケースで、人間が書くのと同等かそれ以上に堅牢なセレクタを生成してくれました。

既存Playwrightテストとの共存戦略

もう1つ重要なのが、「既存のPlaywrightテストとどう共存させるか」という設計です。

Test Agentを導入する際、すべてのテストを一気に置き換えるのは現実的ではありません。そこで私のチームでは、次のような段階的な移行戦略を取りました。

- 新規テストケースはすべてTest Agentで記述し、LLMによる自動生成を前提とする

- 既存テストのうち、頻繁に壊れるものだけをTest Agent形式に書き換える

- Test Agent生成コードと手書きコードを同じテストスイート内で混在させ、段階的に移行する

この戦略により、「Test Agentを試しながら、既存テストの安定性も保つ」という運用が可能になりました。Test Agentの導入事例については、AIエージェント開発の実践ガイドで紹介しているような「エージェント基盤の段階的導入」の考え方がそのまま応用できます。ChatGPT/LangChainによるチャットシステム構築実践入門のようなLLMアプリケーション開発の実践書を参照しつつ、「どこまでLLMに任せるか」の線引きを明確にしておくと、チーム全体の合意形成がスムーズになります。

テスト失敗時のデバッグをLLMで自動化する

エラーログとスクリーンショットをLLMに渡す仕組み

Test Agentの最大の強みは、テスト失敗時のデバッグ支援です。

従来のE2Eテストでは、テストが失敗したとき、エンジニアが次のような作業を手動で行う必要がありました。

- エラーログを読み、どのステップで失敗したかを特定する

- スクリーンショットやトレースを見て、ページの状態を確認する

- セレクタが変わったのか、タイミングの問題なのか、バグなのかを判断する

Test Agentを使うと、これらの作業をLLMに任せることができます。具体的には、テスト失敗時に次のような情報を自動でLLMに渡します。

- 失敗したテストケースの自然言語記述

- Playwrightのエラーログ(スタックトレース含む)

- 失敗時のスクリーンショット(Base64エンコードして画像認識APIに渡す)

LLMは、これらの情報をもとに、「セレクタが変わったため、button[type=submit] を button.login-btn に変更してください」といった具体的な修正案を提示してくれます。私のチームでは、この仕組みにより、テスト失敗時のデバッグ時間が平均で約70%削減されました。

CI/CDパイプラインでの自動修正フロー

さらに一歩進めると、「テスト失敗時に、LLMが自動で修正PRを作成する」というフローも実現できます。

私が導入したプロジェクトでは、次のようなCI/CDパイプラインを構築しました。

- テストが失敗したら、Test AgentがLLMに失敗情報を渡す

- LLMが修正案を生成し、Test Agentが自動でテストコードを書き換える

- 修正後のテストを再実行し、成功したら自動でPRを作成する

このフローにより、「セレクタ変更による軽微なテスト失敗」については、人間の介入なしに自動修正できるようになりました。ただし、すべての失敗を自動修正するのは危険なので、「修正案の信頼度スコア」を設け、一定以上のスコアのものだけを自動PRにする、という運用にしています。CI/CD設計の考え方については、Kubernetes運用自動化:GitOpsで実現する宣言的インフラ管理と継続的デリバリーで紹介している「宣言的な自動化」の思想がそのまま応用できます。[エンジニアのための]データ分析基盤入門<基本編>のようなデータ基盤の書籍も参考にしながら、「どこまで自動化するか」のガードレールを設計しておくと、運用が安定します。

グラフでは、Test Agent導入前後のE2Eテスト工数を比較しました。手動実行では週間120時間かかっていたテスト作業が、Test Agent導入後には40時間まで削減され、約3分の1になっています。この効率化により、QAチームとエンジニアは、テストケースの追加ではなく、テスト戦略の設計やリスク分析により多くの時間を割けるようになりました。

テストシナリオの優先順位付けとカバレッジ設計

「全部テストする」から「リスクベースでテストする」へ

Test Agentを導入すると、テストケースの追加が容易になる一方で、「何をどこまでテストするか」という戦略的な判断がより重要になります。

私がPjMとして最初に取り組んだのは、「全部テストする」という発想から、「リスクベースでテストする」という考え方への転換でした。具体的には、次のような基準でテストシナリオの優先順位を付けました。

- ビジネスクリティカルな機能(決済、ログイン、データ保存など)は必ず自動テスト

- 頻繁に変更される画面は、Test Agentで自動生成+自動メンテナンス

- 変更頻度が低く、手動確認で十分な箇所は、テスト自動化の対象外とする

この優先順位付けにより、「テストケースが増えすぎてCIが遅くなる」という問題を回避しつつ、重要な機能のカバレッジを高く保つことができました。

Test Agentで「探索的テスト」を自動化する

もう1つ、Test Agentの面白い使い方として、「探索的テスト」の自動化があります。

従来のE2Eテストは、「あらかじめ決めたシナリオ」を繰り返し実行するものでしたが、Test AgentにLLMを組み合わせると、「ページ上のすべてのボタンをクリックしてみて、エラーが出ないか確認する」といった探索的なテストも自動化できます。

私のチームでは、毎晩のCI実行時に、Test Agentに「新しく追加されたページを自動で探索し、明らかなエラーがないか確認する」というタスクを実行させています。この仕組みにより、「新機能を追加したけど、テストを書き忘れていた」というケースでも、最低限のスモークテストが自動で走るようになりました。テストカバレッジの考え方については、TypeScript型安全性向上ガイドで紹介している「型レベルでのテスト」の思想と共通する部分が多く、「どこまで自動化し、どこから手動確認にするか」のバランスが重要です。エッセンシャル思考のような思考法の書籍を読みながら、「テスト戦略の優先順位」を整理しておくと、チーム全体の合意形成がスムーズになります。

CI/CDパイプラインへの組み込みと並列実行の最適化

GitHub ActionsでTest Agentを動かす設定

次に、Test AgentをCI/CDパイプラインに組み込む具体的な手順を整理します。

私のチームでは、GitHub Actionsを使ってTest Agentを実行していますが、基本的な流れは次のとおりです。

- PRが作成されたら、Test Agentが自動でテストシナリオを生成する

- 生成されたテストをPlaywrightで実行し、結果をPRコメントに投稿する

- テストが失敗したら、LLMがデバッグ支援を行い、修正案をコメントで提示する

このフローにより、「PRを出したら、自動でテストが走り、失敗したら修正案が提示される」という体験が実現できます。GitHub Actionsの設定例は次のようになります。

name: E2E Test with Test Agent

on: [pull_request]

jobs:

test:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v3

- uses: actions/setup-node@v3

- run: npm install

- run: npx playwright install

- run: npm run test:e2e

- if: failure()

run: npm run test-agent:debugこの設定により、テスト失敗時に自動でTest Agentのデバッグ機能が起動し、LLMが修正案を生成してくれます。

並列実行とシャーディングでCI時間を短縮する

Test Agentを導入すると、テストケースが増えやすくなるため、CI実行時間の短縮が重要になります。

私のチームでは、Playwrightの「シャーディング機能」を使って、テストを複数のワーカーに分散実行しています。具体的には、次のような設定で、テストを4つのシャードに分割し、並列実行しています。

strategy:

matrix:

shard: [1, 2, 3, 4]

steps:

- run: npx playwright test --shard=${{ matrix.shard }}/4この設定により、CI実行時間を約4分の1に短縮できました。ただし、シャード数を増やしすぎると、GitHub Actionsの並列実行数制限に引っかかるため、チームの規模に応じて調整が必要です。CI/CD最適化の考え方については、開発環境のパフォーマンスチューニングで紹介している「ボトルネック分析」の手法がそのまま応用できます。Time Timer MOD 60分 視覚タイマーのようなタイマーを使って、CI実行時間を定期的に計測し、改善サイクルを回していくと、開発体験が大きく向上します。

Test Agent運用のチーム展開とナレッジ共有

「テストシナリオの書き方」をドキュメント化する

最後に、Test Agentの運用をチーム全体に展開するためのナレッジ共有について整理します。

Test Agentを導入しても、「どのようにテストシナリオを書くべきか」が共有されていないと、チームごとにバラバラな書き方になり、メンテナンスコストが上がってしまいます。

そこで私は、次のような内容をドキュメント化し、チーム全体で共有しました。

- Test Agentで記述するテストシナリオの基本パターン(ログイン、フォーム入力、画面遷移など)

- LLMが生成したコードをレビューする際のチェックポイント

- テスト失敗時のデバッグフローと、LLMの修正案を採用する判断基準

このドキュメントは、セルフホスト型ナレッジベース構築術で紹介しているような「チーム標準」として運用し、定期的にアップデートしています。モレスキン クラシックノート ドット方眼 ラージのようなアナログノートも併用しつつ、「気付き → 実験 → 定着」のサイクルを回していくイメージです。

オンボーディングと勉強会で運用を根付かせる

もう1つ重要なのが、新しくチームに入ったメンバーへのオンボーディングです。

Test Agentは、従来のE2Eテストとは書き方が大きく異なるため、最初にしっかりとトレーニングを行わないと、「よく分からないから使わない」という状態になりがちです。

私のチームでは、次のような運用でオンボーディングを行っています。

- 新メンバーが入ったら、最初の1週間でTest Agentの基本的な使い方をハンズオン形式で学ぶ

- 月次の勉強会で、「今月のTest Agent活用事例」を共有し、ベストプラクティスを蓄積する

- Test Agentで生成したコードのレビューを、ペアプログラミング形式で行い、判断基準を共有する

この運用により、「Test Agentを使いこなせる人」と「使えない人」の格差を減らし、チーム全体でテスト品質を高めることができました。

まとめ

本記事では、Playwright Test AgentをE2E自動テストに組み込み、LLMの力を借りて運用効率を3倍に高めるための実践的な設計とCI連携の手法を整理しました。

まず、「なぜE2Eテストの運用が破綻しやすいのか」を確認し、テストケース追加が開発速度に追いつかない構造や、テスト失敗時のデバッグコストが高すぎる問題を見てきました。そのうえで、Test Agentの基本構成とLLM連携の仕組みを紹介し、既存Playwrightテストとの共存戦略についても触れました。

次に、テスト失敗時のデバッグをLLMで自動化する方法を解説し、エラーログとスクリーンショットをLLMに渡す仕組みや、CI/CDパイプラインでの自動修正フローを紹介しました。また、テストシナリオの優先順位付けとカバレッジ設計により、「全部テストする」から「リスクベースでテストする」への転換を図る重要性についても整理しました。

さらに、CI/CDパイプラインへの組み込みと並列実行の最適化により、GitHub ActionsでTest Agentを動かす設定や、シャーディング機能を使ったCI時間短縮の手法を紹介しました。最後に、Test Agent運用のチーム展開とナレッジ共有により、「テストシナリオの書き方」をドキュメント化し、オンボーディングと勉強会で運用を根付かせる重要性についても触れました。

PjMとしての役割は、単に「テストを書くこと」ではなく、「チームが自走できるテスト戦略を整えること」です。今回の内容を参考に、まずは1つのテストケースからでも構わないので、Playwright Test AgentとLLMを組み合わせたE2E自動テストの運用を試してみてください。小さな成功体験を積み重ねながら、あなたのチームに合ったテスト戦略へと育てていければと思います。