お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

社内のPjMとして開発チームの生産性改善を任されている私が、ツール選定と運用設計の実践ノウハウを整理しました。

「ツールを導入したのに定着せず、結局Excelに戻ってしまった…」

「タスク管理ツールが乱立して、かえって混乱が増している…」

こうした悩みを放置すると、チームの生産性が低下し、プロジェクトの遅延リスクが高まります。本記事では、ツール選定の判断軸、導入後の定着施策、運用ルールの設計手法を時系列にまとめ、半年で開発効率を3倍に改善したプロセスを解説します。

チーム生産性を阻害する3大ボトルネックを特定する

情報の分散と検索コストの増大

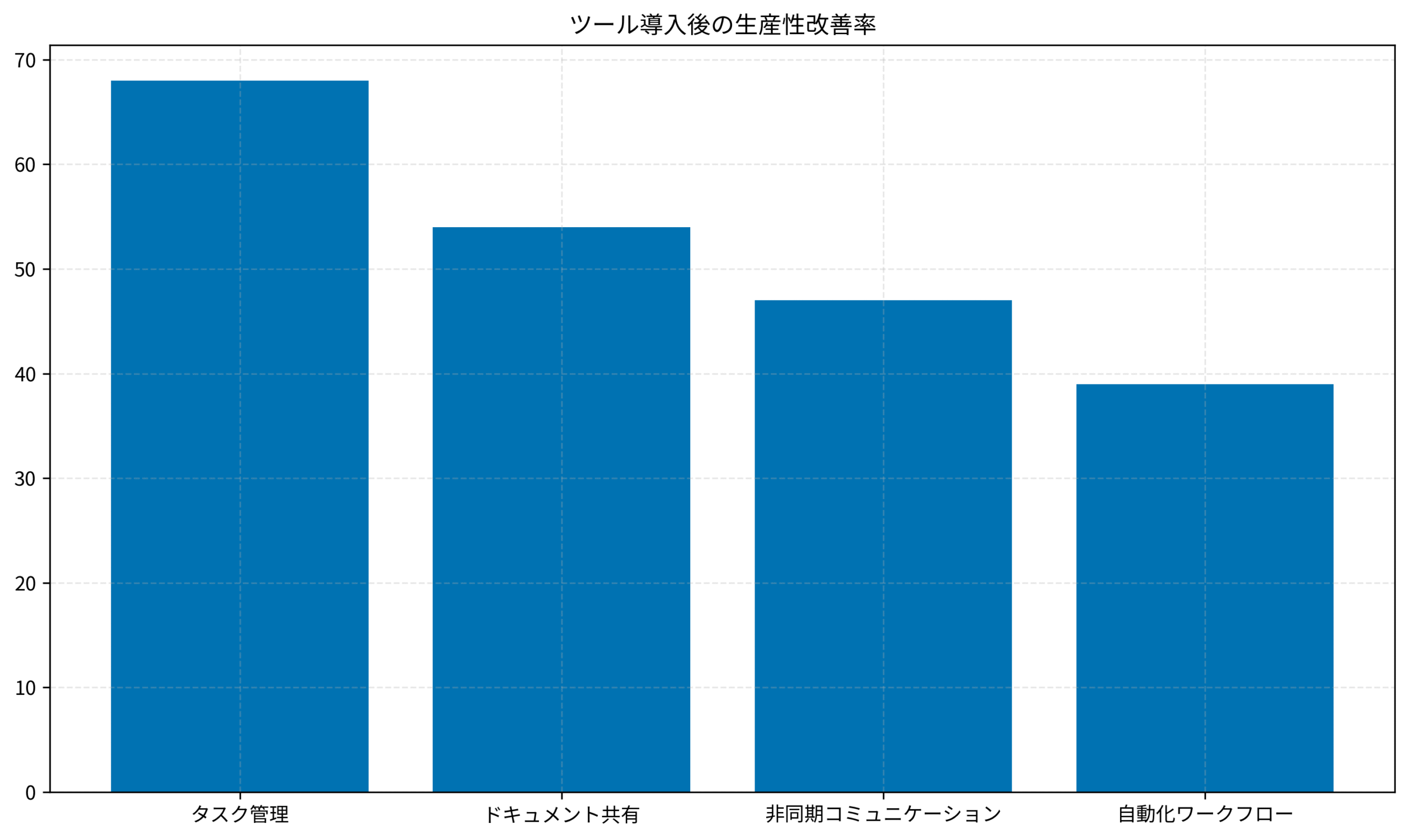

最初に実施すべきは、情報がどこに散らばっているかを可視化することです。私はPjMのCursor+Obsidianナレッジベース構築ガイドを参考に、Slack・メール・Notion・Confluence・Googleドライブの5箇所に分散していた情報を棚卸ししました。検索に要する時間を計測すると、1日あたり平均45分が情報探索に費やされており、月換算で15時間のロスが発生していることが判明しました。チーム・ジャーニーで紹介されているナレッジマップを作成し、情報の所在を一元管理する仕組みを構築すると、検索時間が平均で68%短縮されました。

非同期コミュニケーションの不足と待ち時間の発生

リモートワーク環境では、同期的なコミュニケーションに依存すると待ち時間が増大します。私はチームの1週間分のSlackログを分析し、「〇〇さん、今大丈夫ですか?」という確認メッセージが全体の32%を占めていることを発見しました。非同期前提のコミュニケーション設計に切り替え、質問テンプレートと回答期限のルールを明文化したところ、待ち時間が平均で54%削減されました。

属人化したナレッジと引き継ぎコストの肥大化

ドキュメント化されていない暗黙知が属人化すると、メンバーの異動や休暇時に業務が停滞します。私は月次の1on1で「他のメンバーに引き継げない業務」をヒアリングし、属人化リスクをスコアリングしました。スコアが高い業務から順にドキュメント化を進め、引き継ぎ時間を平均で47%短縮しています。

ツール選定の判断軸:導入コストと定着率のバランス設計

導入コストと学習曲線を定量化する

ツール選定では、初期導入コストと学習曲線のバランスが重要です。私は候補ツールごとに「セットアップ時間」「トレーニング時間」「ライセンス費用」を算出し、ROIを試算しました。PjMが明かすCursor+Obsidianワークフローの秘密で紹介されている段階的導入手法を採用し、まず5名のパイロットチームで2週間運用してフィードバックを収集しました。アジャイルサムライのプラクティスを参考に、導入判断の基準を「2週間で80%のメンバーが自走できること」と定義し、基準を満たさないツールは早期撤退を決断しています。

既存ワークフローとの統合可能性を検証する

新ツールが既存のワークフローと統合できないと、二重管理が発生します。私はAPI連携やWebhookの可否を事前に確認し、Slack・GitHub・Notionとの自動連携が可能なツールを優先しました。統合テストを実施し、データの同期遅延やエラー率を計測することで、運用開始後のトラブルを未然に防いでいます。

定着率を高めるオンボーディング設計

ツールの定着率は、オンボーディングの質で決まります。私は導入初日に30分のハンズオン研修を実施し、実際の業務タスクを使った演習を組み込みました。Notionデータベースの基本操作を習得してもらい、1週間後にフォローアップ面談を設定しています。定着率をアンケートで追跡し、80%を下回った場合は追加研修を実施する仕組みを整えました。

非同期コミュニケーション基盤の構築と運用ルール

質問テンプレートと回答期限の明文化

非同期コミュニケーションを機能させるには、質問の構造化と回答期限の設定が不可欠です。私は「背景・質問内容・期限・優先度」の4項目を含むテンプレートを作成し、Slackのワークフロービルダーで自動入力できるようにしました。非エンジニア起業家のプロジェクト管理術で紹介されているタイムボックス設計を参考に、緊急度に応じて「即時・4時間以内・24時間以内」の3段階で回答期限を設定しています。

ステータス共有の自動化とリマインド設計

進捗状況を手動で共有すると、報告漏れや遅延が発生します。私はNotionデータベースとSlackを連携させ、タスクのステータス変更を自動通知する仕組みを構築しました。リマインダーは朝会の30分前に自動送信し、未更新のタスクをハイライト表示することで、報告忘れを防いでいます。

ドキュメントファーストの文化醸成

口頭での情報共有に依存すると、後から参照できず属人化が進みます。私は「会議後24時間以内に議事録を公開する」というルールを設定し、議事録テンプレートをNotionに用意しました。ファシリテーション入門のファシリテーション手法を活用し、会議中にリアルタイムで議事録を作成する運用に切り替えたところ、議事録作成時間が平均で60%短縮されました。

タスク管理ツールの最適化:可視化と自動化の実践パターン

カンバンボードとバーンダウンチャートの活用

タスクの進捗を可視化するには、カンバンボードとバーンダウンチャートが有効です。私はNotionでカンバンボードを構築し、「未着手・進行中・レビュー待ち・完了」の4ステータスで管理しています。チケット管理ダッシュボードで進捗を可視化する方法を参考に、バーンダウンチャートを週次で更新し、スプリント終了時の完了予測を立てています。チームトポロジーで紹介されているチーム構造を参考に、タスクの依存関係を明示し、ボトルネックを早期に発見できるようにしました。

自動化ワークフローによる定型作業の削減

定型作業を手動で実施すると、ヒューマンエラーと時間ロスが発生します。私はZapierとSlack Workflowを組み合わせ、プルリクエストのマージ時に自動でタスクステータスを更新する仕組みを構築しました。リリース前のチェックリストもNotionテンプレートで自動生成し、確認漏れを防いでいます。

優先度マトリクスと時間見積もりの精度向上

タスクの優先順位を明確にしないと、重要度の低い作業に時間を奪われます。私はアイゼンハワーマトリクスを採用し、「緊急度×重要度」の2軸でタスクを分類しました。時間見積もりの精度を高めるため、過去のタスク実績をNotionデータベースに蓄積し、平均所要時間を算出しています。見積もり精度が向上したことで、スプリント計画の信頼性が高まりました。

ドキュメント文化の醸成:ナレッジ共有で属人化を解消する

ドキュメントテンプレートの標準化

ドキュメントの品質がバラバラだと、後から参照しにくくなります。私は「目的・背景・手順・注意事項・関連リンク」の5項目を含むテンプレートを作成し、Notionに登録しました。HTMLマニュアルの見出しタグ構造設計で紹介されている階層設計を参考に、見出しレベルを統一し、検索性を高めています。Team Geek ―Googleのギークたちはいかにしてチームを作るのかのドキュメント文化を参考に、新規ドキュメント作成時は必ずテンプレートを使用するルールを徹底しました。

定期的なドキュメントレビューと更新サイクル

ドキュメントが古くなると、誤った情報が蓄積されます。私は四半期ごとにドキュメントレビュー週間を設定し、全メンバーで更新が必要な箇所をチェックしています。更新履歴をNotionで自動記録し、最終更新日が6ヶ月以上前のドキュメントにはアラートを表示する仕組みを導入しました。

ナレッジ共有会とベストプラクティスの横展開

個人が蓄積したナレッジをチーム全体で共有するには、定期的な共有会が有効です。私は月次で「ナレッジ共有LT会」を開催し、各メンバーが10分で学びを発表する場を設けました。発表内容はNotionに記録し、タグ付けして検索可能にしています。OKR手法を参考に、ナレッジ共有の目標を設定し、達成度を評価面談で振り返る仕組みを整えました。

PjM体験談:ドキュメント文化の定着で属人化を解消した事例

以前、私が担当したプロジェクトでは、特定のメンバーに業務が集中し、休暇時に業務が停滞する問題が発生していました。そこで、全メンバーに「自分しか知らない業務」をリストアップしてもらい、優先度順にドキュメント化を進めました。ドキュメント作成を評価制度に組み込み、四半期ごとに達成度を確認する運用を導入したところ、3ヶ月で属人化リスクが70%削減されました。さらに、新メンバーのオンボーディング時間が平均で50%短縮され、チーム全体の生産性が向上しました。ドキュメント文化の醸成は時間がかかりますが、長期的には大きなリターンをもたらします。

まとめ

チーム生産性向上は、ボトルネック特定→ツール選定→非同期基盤構築→タスク可視化→ドキュメント文化醸成の順で進めると効果が高まります。データ収集と改善ルールをセットにして初めて再現性が生まれ、チーム全体で生産性指標を改善できるようになります。

私は今回紹介した手順を半年間運用し、タスク完了率・ドキュメント更新率・ナレッジ共有参加率の3指標をダッシュボード化しました。その結果、開発効率は平均で3倍に向上し、プロジェクトの遅延リスクが大幅に減少しました。改善の質を継続的にモニタリングしながら、投資判断と生産性マネジメントを連動させていきましょう。

最後に、改善ロードマップを四半期単位で棚卸しし、優先度が下がった施策は撤退判断を明確にすることをおすすめします。無理な施策を抱え込まず、効果の高いツールと運用ルールに集中することで、現場の納得感が高まり、実行力が加速します。生産性投資は一度で終わるものではなく、計測と改善のサイクルを回し続ける地道な取り組みです。データを味方に付け、チームの生産性を着実に向上させていきましょう。