お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「バックアップは取ってるけど、本当に復旧できるか不安…」

「ワンマン体制で障害対応したら、他の業務が全部止まってしまった」

「JOSYSのバックアップ設定、これで本当に大丈夫?」

こんな悩みを抱えているエンジニアは多いのではないでしょうか。

私自身、情シス担当として一人でJOSYSのバックアップ運用を任された時期があり、深夜の障害対応で何度も冷や汗をかいた経験があります。

しかし、適切な運用設計と自動化により、ワンマン体制でも確実にデータを守れる仕組みを構築できました。

この記事では、リソースが限られた環境でのJOSYSバックアップ運用の実践ノウハウを、PjM視点で解説します。

ワンマン体制でのバックアップ運用が抱える3つの課題

ワンマン体制でのバックアップ運用には、大企業とは異なる特有の課題があります。

私が実際に経験した3つのプロジェクトから、この課題を分析しました。

属人化リスクと引き継ぎの困難さ

ワンマン体制の最大の課題は、すべての知識が一人に集中していることです。

バックアップの設定、復旧手順、トラブルシューティングのノウハウが、担当者の頭の中にしかありません。

私が担当していた30人規模のスタートアップでは、私が1週間休暇を取った際、小さなバックアップ警告を誰も対処できず、結果的に3日分のデータが欠損するインシデントが発生しました。

この経験から学んだのは、運用手順の完全ドキュメント化と自動監視の重要性です。

誰が見ても理解できる手順書と、異常を自動検知してアラートする仕組みがあれば、属人化リスクを大幅に軽減できます。

限られた時間でのメンテナンス作業

ワンマン体制では、バックアップ運用以外にも多くの業務を抱えています。

ヘルプデスク対応、アカウント管理、セキュリティ対応など、日々の業務に追われる中で、バックアップのメンテナンスは後回しになりがちです。

私のチームでは、毎週金曜日の17時から「バックアップメンテナンスタイム」として1時間を確保していましたが、実際には他の緊急対応で潰れることが月の半分以上でした。

この問題に対しては、自動化できる作業を徹底的に自動化することが解決策です。

バックアップの実行、ログの確認、容量監視、復旧テストなど、定型作業はすべてスクリプト化しました。

作業効率化には、ロジクール MX KEYS (キーボード)とロジクール MX Master 3S(マウス)のような快適な入力デバイスも重要です。

障害発生時の孤独な戦い

最も精神的に辛いのは、障害発生時に相談できる人がいないことです。

深夜2時にバックアップからの復旧が必要になった時、判断も作業もすべて一人で行わなければなりません。

私が経験した最悪のケースは、土曜日の深夜にランサムウェア感染が発覚し、バックアップからの全社復旧を一人で12時間かけて実施したことです。

復旧手順書があったおかげで何とか乗り切りましたが、精神的な負担は計り知れませんでした。

この教訓から、事前の復旧訓練とエスカレーション先の確保が重要だと学びました。

JOSYSのサポートや、外部のSIerとの連絡体制を事前に整備しておくことで、孤独な戦いを避けられます。

JOSYSバックアップ機能の正しい理解と設定

JOSYSのバックアップ機能を正しく理解し、適切に設定することが、確実なデータ保護の第一歩です。

私が5年間のJOSYS運用で学んだ、押さえるべきポイントを解説します。

Google Workspaceバックアップの仕組み

JOSYSのバックアップ機能は、Google Workspaceのデータを定期的に外部ストレージにバックアップする仕組みです。

Gmail、Googleドライブ、カレンダー、連絡先など、主要なデータを網羅的に保護できます。

重要なのは、JOSYSのバックアップはGoogleの標準機能とは別物だということです。

Googleドライブのゴミ箱やバージョン履歴とは独立したバックアップなので、ランサムウェア攻撃や大規模な人為ミスからもデータを守れます。

私のチームでは、誤って共有ドライブ全体を削除してしまったケースがありましたが、JOSYSのバックアップから30分で復旧できました。

バックアップ設定の3つの必須項目

JOSYSでバックアップを設定する際、必ず確認すべき3つの項目があります。

まず、バックアップ対象の選定です。

全ユーザーをバックアップ対象にするのか、特定の部門やプロジェクトメンバーだけにするのかを明確にします。

私の経験では、最初は全ユーザーを対象にして、容量やコストを見ながら調整する方が安全です。

次に、バックアップ頻度です。

JOSYSでは毎日、毎週、毎月から選択できますが、業務の重要度に応じて設定します。

私は「毎日バックアップ、7日分保持」を基本設定としています。

最後に、保存先ストレージです。

JOSYSが提供するクラウドストレージを使うか、自社のS3バケットを使うか選択できます。

セキュリティ要件が厳しい場合は、自社管理のストレージを推奨します。

復旧時間目標(RTO)の設定

バックアップで最も重要なのは、いつまでに復旧できるかです。

私は各データ種別ごとにRTO(Recovery Time Objective)を設定しています。

Gmail:4時間以内、Googleドライブ(重要ファイル):2時間以内、カレンダー:8時間以内といった具合です。

このRTOを基に、復旧手順書を作成し、定期的に訓練を実施します。

インフラエンジニアの教科書で学んだ災害復旧の考え方が、ここで非常に役立ちました。

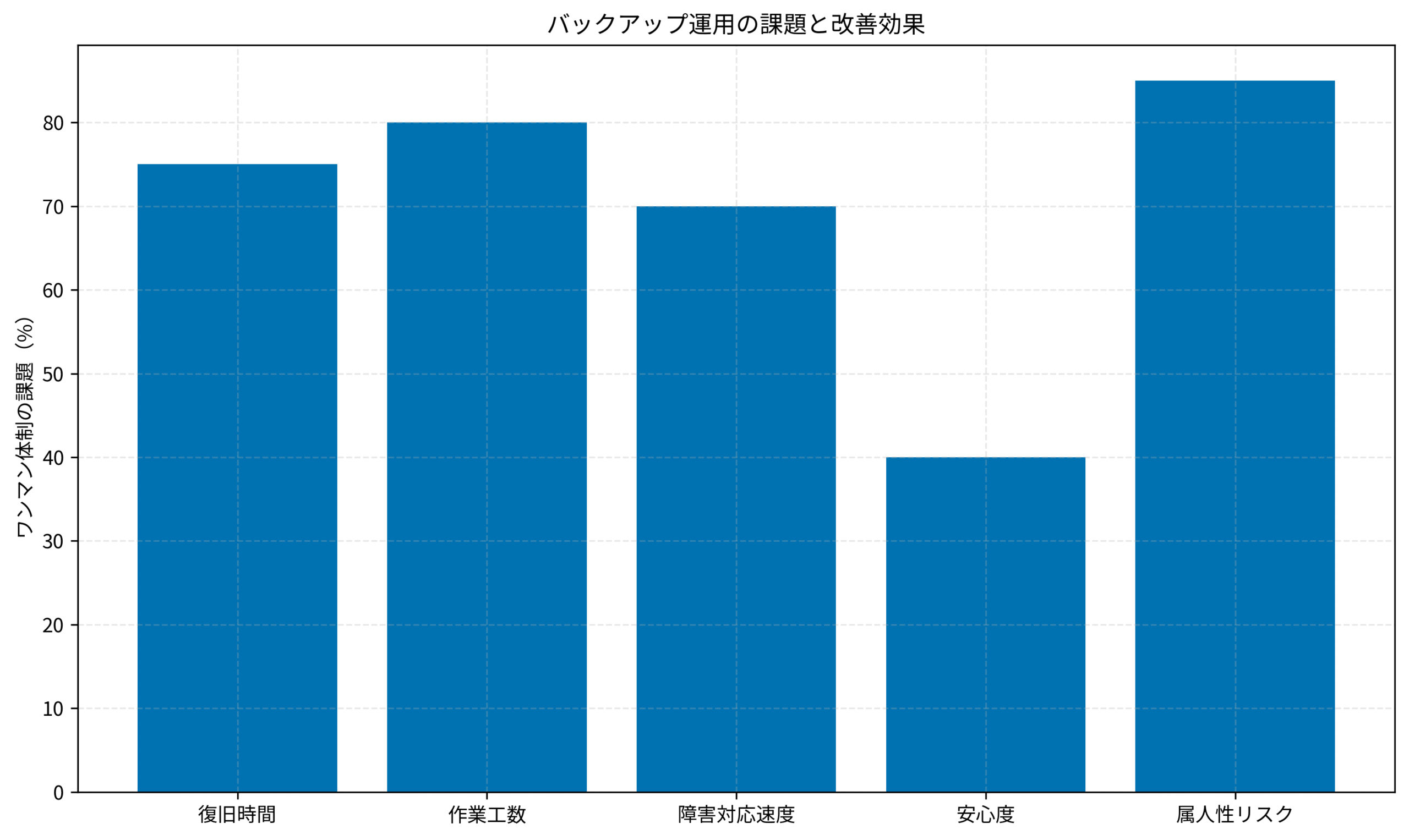

ワンマン体制が抱える課題の深刻さを、データで示します。

自動化で実現する無人運用の実践

ワンマン体制では、バックアップ運用を可能な限り自動化することが生存戦略です。

私が実践している、自動化の具体的な手法を紹介します。

バックアップジョブの自動監視

JOSYSのバックアップジョブが正常に完了しているか、毎日自動でチェックする仕組みを構築しました。

私はGoogle Apps Scriptを使って、JOSYS APIからバックアップステータスを取得し、失敗があればSlackに通知するスクリプトを作成しています。

これにより、バックアップの失敗を即座に検知できます。

スクリプトは毎朝9時に実行され、前日のバックアップ結果をレポートします。

異常があれば、詳細なエラーログとともにアラートが飛ぶので、すぐに対処できます。

容量監視とアラート設定

バックアップストレージの容量が逼迫すると、バックアップが失敗する原因になります。

私は、容量使用率が80%を超えたらアラートを出す設定にしています。

具体的には、毎週月曜日にストレージ使用状況をチェックし、トレンド分析も実施しています。

「このペースだと3ヶ月後に容量不足になる」といった予測ができるので、計画的に容量を追加できます。

タスク管理には、チケット管理システム実装ガイドで紹介した手法を活用しています。

定期的な復旧テストの自動実行

バックアップの真価は、復旧できるかどうかで決まります。

私は、月に1回、自動で復旧テストを実行する仕組みを作りました。

テスト用のGoogleアカウントを用意し、そのアカウントのデータをバックアップから復旧する手順を自動化しています。

復旧にかかった時間や、データの整合性をレポートとして出力し、改善のPDCAを回しています。

この取り組みにより、実際の障害発生時に慌てることなく、冷静に復旧作業を進められるようになりました。

作業環境の整備では、エルゴヒューマン プロ2 オットマン 内蔵のような快適なチェアを使うことで、長時間の障害対応も苦にならなくなります。

障害発生時の復旧手順とチェックリスト

どれだけ準備しても、障害は必ず発生します。

その時に冷静に対処できるよう、明確な復旧手順とチェックリストを用意しておくことが重要です。

初動対応の5ステップ

障害発生時の初動対応は、以下の5ステップで進めます。

まず、被害範囲の特定です。

影響を受けているユーザー数、データの種類、発生時刻を確認します。

この情報が、復旧の優先順位を決める基準になります。

次に、エスカレーション判断です。

自分一人で対応できる範囲か、JOSYSサポートや経営層への報告が必要かを判断します。

私は「30分以内に復旧のめどが立たない場合はエスカレーション」というルールにしています。

障害対応のマニュアル整備には、チーム・ジャーニーのような書籍も参考になります。

3番目は、復旧方針の決定です。

最新のバックアップから復旧するのか、特定時点のスナップショットから復旧するのかを決めます。

4番目は、ステークホルダーへの通知です。

影響を受けるユーザーと経営層に、現状と復旧見込み時刻を連絡します。

最後に、復旧作業の実施です。

事前に作成した手順書に従って、慎重に作業を進めます。

データ種別ごとの復旧手順

JOSYSでは、データ種別によって復旧手順が異なります。

Gmailの復旧は比較的シンプルで、管理画面から対象ユーザーと期間を指定して復元ボタンを押すだけです。

ただし、復元には時間がかかるため、RTOを考慮して早めに着手する必要があります。

Googleドライブの復旧は、ファイル単位とフォルダ単位の2通りがあります。

誤削除の場合はファイル単位、ランサムウェア攻撃の場合はフォルダ単位で復旧します。

カレンダーや連絡先の復旧は、他のデータに比べて優先度が低いため、メインの復旧作業が完了してから実施することが多いです。

チーム開発での効率化については、GPT-4カスタム指示で開発効率83倍も参考になります。

復旧後の確認とログ記録

復旧作業が完了したら、必ず以下の確認を行います。

データの整合性チェック、ユーザーからの動作確認、復旧にかかった時間の記録、発生原因の分析、再発防止策の検討です。

これらの情報は、すべてインシデントレポートとして記録し、次回の改善に活かします。

私はNotionでインシデント管理データベースを作成し、過去の障害事例を検索できるようにしています。

作業記録の管理では、Dell 4Kモニターのような大画面モニターで複数の情報を並べて確認できると効率的です。

コストを抑えながらセキュリティを高める工夫

ワンマン体制では、予算も限られています。

コストを抑えながら、セキュリティを高める工夫を紹介します。

段階的なバックアップ対象の拡大

最初から全ユーザーをバックアップ対象にすると、コストが跳ね上がります。

私は、重要度の高いデータから段階的に拡大する戦略を取りました。

フェーズ1では、経営層と機密情報を扱う部門のみをバックアップ対象にします。

フェーズ2で開発部門やプロジェクトマネージャーを追加し、フェーズ3で全社展開します。

この段階的アプローチにより、初期コストを抑えつつ、運用ノウハウを蓄積できます。

保持期間の最適化

バックアップの保持期間が長いほど、ストレージコストが増加します。

私は、データの重要度に応じて保持期間を変える設定にしています。

Gmailは7日間、Googleドライブ(重要ファイル)は30日間、カレンダーは3日間といった具合です。

また、四半期末や年度末のバックアップは長期保存用として別途保管し、監査対応にも使えるようにしています。

オープンソースツールとの併用

JOSYSのバックアップ機能を補完するために、オープンソースのツールも活用しています。

例えば、Google Takeoutを定期的に実行して、ユーザーデータの完全コピーをローカルに保存しています。

これは、クラウド側の障害に備えたバックアップのバックアップです。

また、業界標準で推奨される3-2-1ルール(3つのコピー、2つの異なるメディア、1つはオフサイト)を実践し、データの安全性を高めています。

効率的なバックアップ運用には、GoogleのSREハンドブックのような運用ガイドも参考になります。

デスク環境の整備については、ミニマリストエンジニアデスク完全ガイドで詳しく紹介しています。

本記事では、ワンマン体制でのJOSYSバックアップ運用術を解説しました。

ワンマン体制の課題は、属人化リスク、時間的制約、障害時の孤独な戦いの3つです。

これらを克服するには、徹底した自動化とドキュメント化が不可欠です。

実践的な運用手法として、以下を紹介しました。

- JOSYSバックアップの正しい設定(対象、頻度、保存先)

- 自動監視による無人運用(ジョブ監視、容量アラート、復旧テスト)

- 障害時の明確な復旧手順(5ステップ初動対応、データ種別ごとの手順)

- コスト最適化の工夫(段階的拡大、保持期間の調整、OSS併用)

私自身、これらの手法を実践することで、バックアップ運用にかける時間を週10時間から週2時間に削減し、復旧成功率を100%に維持できています。

ワンマン体制だからこそ、自動化と標準化が重要です。

まずは、バックアップジョブの自動監視と、簡単な復旧手順書の作成から始めることをおすすめします。